一种富硒黄茶的种植加工工艺的制作方法

1.本发明涉及黄茶生产加工技术领域,具体为一种富硒黄茶的种植加工工艺。

背景技术:

2.金寨黄茶,距今已有400多年的历史,代代相传至今。其原料采自春末、夏秋季茶树生长成熟的一芽三四叶,枝叶相连、粗壮肥大。这样的鲜叶富含多种物质,特别是茶多酚、儿茶素、咖啡碱含量高,经独特的制作工艺,形成了金寨黄茶独有的品质特征:外形梗壮叶肥,叶片呈条、梗叶相连似钓鱼钩,梗叶金黄显褐、色泽油润,汤色金黄明亮,叶底黄中显褐,滋味浓厚醇和,具有浓重的焦香,俗称“锅巴香”,香高耐泡。其独特的优良品质为山东、山西等广大消费者所喜爱;经团队研究发现,经常饮用黄茶有三大功效:降糖、降脂、润肺,尤其具有明显的降糖功效。

3.目前,现有的黄茶含硒较低,不符合标准,且在后续烘干工序中,烘干效果较差,为此,本发明提出能够解决上述问题的一种富硒黄茶的种植加工工艺。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种富硒黄茶的种植加工工艺,以解决上述背景技术中提出的问题。

5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种富硒黄茶的种植加工工艺,具体包括以下步骤:

6.(1)选种,选择聚硒能力强的茶树品种;

7.(2)根施富硒生物有机肥,在秋季对茶树施基肥,同时开20cm深沟,每亩施用富硒生物有机肥150kg与高浓度复合肥(nrk总养分≧40%)30kg,施肥后覆土;

8.(3)叶喷湿富硒营养液,在春茶、夏茶、秋茶的初期的每个季节对茶树的叶面喷施一次富硒营养液;

9.(4)采茶,春茶、夏茶、秋茶喷施富硒营养液后第10天开始采摘;

10.(5)鲜叶摊凉,将采摘的鲜叶按不同等级分别摊放在竹匾上,摊放厚度为10-20cm,摊放环境的相对湿度控制在60-75%,温度控制在20-25℃,每隔1小时翻动一次;

11.(6)杀青,采用滚筒杀青机杀青,温度245-255℃,投叶量为25kg/h,杀青时间2-3min;

12.(7)热闷烘干,杀青后经过初闷后进行揉捻,再经过初烘、二闷、复烘、干闷、烘干和拉老火后得到加工完成后茶叶,冷却后贮藏;

13.其中,初烘、复烘和烘干均采用烘干机进行烘干,所述烘干机包括壳体,所述壳体前侧枢转设置有门体,所述壳体内部设置有空心柱,所述空心柱通过轴承组件与壳体内底壁转动连接,所述空心柱内部设置有支撑柱,所述支撑柱通过轴承组件与壳体内顶壁转动连接,所述空心柱外壁设置有若干组第一支撑环,所述空心柱一侧设置有槽体,所述支撑柱外壁设置若干组连接块,每组所述连接块均穿出槽体连接有一组第二支撑环,所述壳体内

设置有驱动空心柱和支撑柱转动的驱动机构;

14.若干组所述第一支撑环和第二支撑环从上至下交错分布,且每组所述第一支撑环和第二支撑环上均放置有盘体;

15.所述壳体两侧内壁设置有热风管,每组所述热风管均延伸连接有若干热风支管,所述热风支管上侧设置有多个出风口,且所述热风支管延伸至盘体下方;

16.所述壳体外部安装有热风管连接的热源。

17.作为本发明一种优选的技术方案,所述步骤(3)中,富硒营养液每亩总用量为4.5kg。

18.作为本发明一种优选的技术方案,所述步骤(3)中,每次每亩将1.5kg富硒营养液配比水30kg,搅拌均匀后进行喷施。

19.作为本发明一种优选的技术方案,所述步骤(4)中,春茶8-12天采摘完,夏茶、秋茶10-15天采摘完,采摘标准为为一芽三四叶及以上,要求无木质化茎梗,无夹杂物。

20.作为本发明一种优选的技术方案,所述步骤(7)中,初烘工序中,设置温度为60-80℃,时间为25-35min;

21.复烘工序中,二闷结束后用40-60℃烘干茶叶35-50min;

22.烘干工序中,干闷结束后将茶叶烘干,用40-60℃烘干茶叶35-50min,结束后茶叶含水量约为6-8%。

23.作为本发明一种优选的技术方案,所述步骤(7)初闷工序中,将热的杀青叶迅速转移至竹制簸箕中,盖上潮湿的棉布并保持棉布湿润,控制叶子温度为45-50℃,相对湿度70-85%,热闷1-2h,每隔半小时翻动一次,确保热闷均匀;

24.揉捻工序中,将热闷结束后将茶叶用中小型揉捻机进行揉捻,揉捻时先加空压揉捻10min,再加轻压揉捻10min;

25.二闷工序中,初烘结束后将茶叶转入竹制簸箕中,控制环境温度为30-35℃,相对湿度为60-80%,二闷3-5h,每隔1h将茶叶翻动一次;

26.干闷工序中,将复烘后茶叶堆成高100cm茶堆进行干闷,控制叶温为30-35℃,相对湿度为60-75%,干闷7-10d;

27.作为本发明一种优选的技术方案,所述盘体底部均匀分布若干个气孔

28.作为本发明一种优选的技术方案,所述壳体顶部设置有排风口。

29.作为本发明一种优选的技术方案,所述驱动机构包括内齿圈、外齿圈和传动齿轮,所述内齿圈固接在空心柱的内壁上,所述外齿圈固接在支撑柱的外壁上,所述传动齿轮设置在空心柱内,与内齿圈和外齿圈相啮合,所述壳体内顶壁通过安装板安装有电机,所述电机输出与传动齿轮驱动连接。

30.作为本发明一种优选的技术方案,所述门体上设置有控制面板,所述控制面板分别与热源和电机电性连接。

31.与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明一种富硒黄茶的种植加工工艺,通过上述工序对黄茶的种植加工,得到的黄茶茶叶,经通标标准技术服务有限公司大连分公司检测,(硒(se)含量为0.73mg/kg,符合安徽省地方标准db34/t1752-2012《地理标志产品富硒茶》等文件中硒茶含硒范围为0.25一4.00mg/kg;

32.在对茶叶进行初烘、复烘和烘干时,将对应的工序的茶叶放置在盘体上,打开门

体,通过控制面板可控制电机工作,电机驱动传动齿轮转动,传动齿轮通过与内齿圈和外齿圈相啮合,带动空心柱和转动柱进行相向转动,使得空心柱上的若干组第一支撑环和支撑上的若干组第二支撑环从壳体内部转动至壳体前侧外部,将放置好茶叶的盘体依次放在第一支撑环和第二支撑环上,在放置完成后,可再次通过控制面板控制电机工作,使空心柱和转动柱进行转动将盘体带动至壳体内部,关闭门体后,通过控制面板控制热源供给热风管的热风温度,通过热风支管上的排风口对茶叶进行烘干,实现对茶叶进行相应的烘干工序,竖向交错分布的盘体减少竖向占据的空间,使得热风可更加充分与茶叶接触,烘干效果好,且在取放茶叶时,工作人员无需探入壳体内部,操作简单方便,提高了对茶叶加工效率。

附图说明

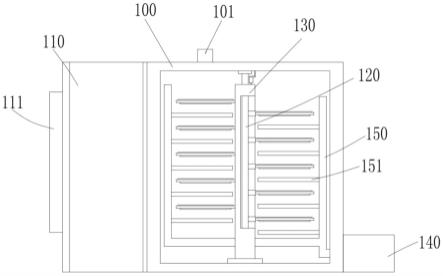

33.图1为本发明整体结构示意图;

34.图2为本发明空心柱与支撑柱位置关系示意图;

35.图3为本发明盘体结构示意图;

36.图4为本发明驱动机构结构示意图;

37.图中:100、壳体;101、排风口;110、门体;111、控制面板;120、空心柱;121、槽体;122、内齿圈;130、支撑柱;131、连接块;132、外齿圈;140、热源;150、热风管;151、热风支管;160、第一支撑环;170、第二支撑环;180、盘体;181、气孔;190、安装板;191、电机;192、传动齿轮。

具体实施方式

38.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

39.在本发明的描述中,需要说明的是,术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

40.在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

41.请参阅图1-4

42.实施例1

43.本发明提供一种技术方案:一种富硒黄茶的种植加工工艺,具体包括以下步骤:

44.(1)选种,选择聚硒能力强的茶树品种,选择龙井43,作为生产加工富硒功能茶的主要品种;

45.(2)根施富硒生物有机肥,在秋季对茶树施基肥,同时开20cm深沟,每亩施用富硒

生物有机肥150kg与高浓度复合肥(nrk总养分≧40%)30kg,施肥后覆土;

46.(3)叶喷湿富硒营养液,在春茶、夏茶、秋茶的初期的每个季节对茶树的叶面喷施一次富硒营养液;富硒营养液每亩总用量为4.5kg,每次每亩将1.5kg富硒营养液配比水30kg,搅拌均匀后进行喷施,选用金寨县益农富硒生物肥料有限公司制造的富硒有机肥、富硒营养液作为肥料投入品;

47.(4)采茶,春茶、夏茶、秋茶喷施富硒营养液后第10天开始采摘;春茶8-12天采摘完,夏茶、秋茶10-15天采摘完,采摘标准为为一芽三四叶及以上,要求无木质化茎梗,无夹杂物;

48.(5)鲜叶摊凉,将采摘的鲜叶按不同等级分别摊放在竹匾上,摊放厚度为10-20cm,摊放环境的相对湿度控制在60-75%,温度控制在20-25℃,每隔1小时翻动一次;其中,春茶的摊放厚度为10-15cm,摊放时间为4h;夏茶的摊放厚度为15-20cm,摊放时间为3h;秋茶摊放厚度为20-25cm,摊放时间为2h;鲜叶摊凉结束后茶叶小部分水分散失,叶片稍软;

49.(6)杀青,采用滚筒杀青机杀青,温度245-255℃,投叶量为25kg/h,杀青时间2-3min;杀青结束后叶色由青绿转为暗绿,手触柔嫩,并伴有良好的清香;

50.(7)热闷烘干,杀青后经过初闷后进行揉捻,再经过初烘、二闷、复烘、干闷、烘干和拉老火后得到加工完成后茶叶,冷却后贮藏;

51.步骤(7)中,初烘工序中,设置温度为60-80℃,时间为25-35min;初烘结束时茶叶含水量约为15-25%,手握较硬,微刺手,叶色绿黄;

52.复烘工序中,二闷结束后用40-60℃烘干茶叶35-50min;二闷过程中若发现茶叶吸潮严重,手握有黏感,需再次用60~80℃烘5~10min,二闷结束后茶叶基本变黄;

53.烘干工序中,干闷结束后将茶叶烘干,用40-60℃烘干茶叶35-50min,结束后茶叶含水量约为6-8%;热闷结束后叶色变黄明显,伴有舒适的熟闷香;

54.初闷工序中,将热的杀青叶迅速转移至竹制簸箕中,盖上潮湿的棉布并保持棉布湿润,控制叶子温度为45-50℃,相对湿度70-85%,热闷1-2h,每隔半小时翻动一次,确保热闷均匀;

55.揉捻工序中,将热闷结束后将茶叶用中小型揉捻机进行揉捻,揉捻时先加空压揉捻10min,再加轻压揉捻10min;揉捻结束后茶叶卷曲成条,茶汁溶出,手握有黏感,颜色稍暗;

56.二闷工序中,初烘结束后将茶叶转入竹制簸箕中,控制环境温度为30-35℃,相对湿度为60-80%,二闷3-5h,每隔1h将茶叶翻动一次;二闷结束后茶叶含水量约为9-12%左右,能轻易折断茎梗;

57.干闷工序中,将复烘后茶叶堆成高100cm茶堆进行干闷,控制叶温为30-35℃,相对湿度为60-75%,干闷7-10d;干闷时茶堆中间叶温超过45℃,需要翻堆,干闷结束后茶叶完全变黄;

58.拉老火工序中,采用140-160℃烘干10-25min,茶叶焦糖香明显,颜色黄褐即可下烘,含水量约为3-4%,冷却后贮藏。

59.通过上述工序对黄茶的种植加工,得到的黄茶茶叶,经通标标准技术服务有限公司大连分公司检测,(硒(se)含量为0.73mg/kg,符合安徽省地方标准db34/t1752-2012《地理标志产品富硒茶》等文件中硒茶含硒范围为0.25一4.00mg/kg。

60.实施例2

61.在实施例的种植加工工艺的基础上,本发明中初烘、复烘和烘干均采用烘干机进行烘干,烘干机包括壳体100,壳体100前侧枢转设置有门体110,壳体100内部设置有空心柱120,空心柱120通过轴承组件与壳体100内底壁转动连接,空心柱120内部设置有支撑柱130,支撑柱130通过轴承组件与壳体100内顶壁转动连接,空心柱120外壁设置有若干组第一支撑环160,空心柱120一侧设置有槽体121,支撑柱130外壁设置若干组连接块131,每组连接块131均穿出槽体121连接有一组第二支撑环170,壳体100内设置有驱动空心柱120和支撑柱130转动的驱动机构;

62.若干组第一支撑环160和第二支撑环170从上至下交错分布,且每组第一支撑环160和第二支撑环170上均放置有盘体180,盘体180底部均匀分布若干个气孔181;

63.壳体100两侧内壁设置有热风管150,每组热风管150均延伸连接有若干热风支管151,热风支管151上侧设置有多个出风口,且热风支管151延伸至盘体180下方;

64.壳体100外部安装有热风管150连接的热源140;

65.驱动机构包括内齿圈122、外齿圈132和传动齿轮192,内齿圈122固接在空心柱120的内壁上,外齿圈132固接在支撑柱130的外壁上,传动齿轮192设置在空心柱120内,与内齿圈122和外齿圈132相啮合,壳体100内顶壁通过安装板190安装有电机191,电机191输出与传动齿轮192驱动连接;门体110上设置有控制面板111,控制面板111分别与热源140和电机191电性连接;

66.壳体100顶部设置有排风口101。

67.具体的,在对茶叶进行初烘、复烘和烘干时,将对应的工序的茶叶放置在盘体180上,打开门体110,通过控制面板111可控制电机191工作,电机191驱动传动齿轮192转动,传动齿轮192通过与内齿圈122和外齿圈132相啮合,带动空心柱120和转动柱进行相向转动,使得空心柱120上的若干组第一支撑环160和支撑上的若干组第二支撑环170从壳体100内部转动至壳体100前侧外部,将放置好茶叶的盘体180依次放在第一支撑环160和第二支撑环170上,在放置完成后,可再次通过控制面板111控制电机191工作,使空心柱120和转动柱进行转动将盘体180带动至壳体100内部,关闭门体110后,通过控制面板111控制热源140供给热风管150的热风温度,通过热风支管151上的排风口101对茶叶进行烘干,实现对茶叶进行相应的烘干工序,竖向交错分布的盘体180减少竖向占据的空间,使得热风可更加充分与茶叶接触,烘干效果好,且在取放茶叶时,工作人员无需探入壳体100内部,操作简单方便,提高了对茶叶加工效率。

68.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1