一种水稻开沟起垄旱穴直播方法

1.本发明涉及农业机械设备领域,特别是涉及一种水稻开沟起垄旱穴直播方法。

背景技术:

2.水稻是我国三大主要粮食作物之一,具有悠久的栽培历史,我国水稻年种植面积3000万公顷左右,约占全国粮食种植面积的25.8%,占世界水稻面积的20%,总产量占全国粮食总产量的44%,其播种面积和总产量均居国内粮食作物首位,约有60%的人口以稻米为主食,在我国粮食生产及保障粮食安全问题上,具有举足轻重的地位。

3.目前的水稻旱穴直播,水稻在发芽后至分蘖期其根系主要集中分布在垄埂的顶部;而肥料中有效养分由于其分子质量较大,在集中施用后,主要集中分布于离根系较远的垄沟底部,严重制约了水稻秧苗根系吸收利用肥料中的有效养分,对稻种播撒后的反青及分蘖造成不良影响。

4.因此,如何保证水稻在发芽后至分蘖期更好的吸收利用肥料中的有效养分,是目前半旱式水稻栽培亟待解决的问题。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于:针对现有技术存在的,采用旱穴栽培技术,水稻在发芽后至分蘖期其根系主要集中分布在垄埂的顶部。而肥料中有效养分由于其分子质量较大,在集中施用后,主要集中分布于离根系较远的垄沟底部,严重制约了水稻秧苗根系吸收利用肥料中的有效养分,对稻种播撒后的反青及分蘖造成不良影响的问题,提供一种水稻开沟起垄旱穴直播方法。

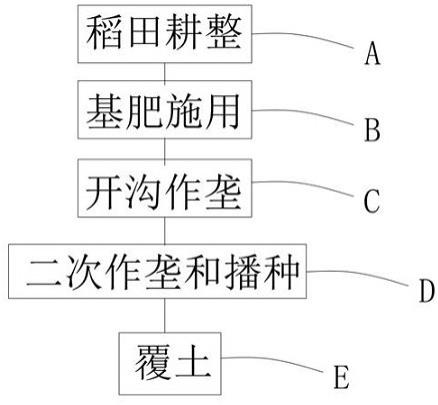

6.为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:一种水稻开沟起垄旱穴直播方法,包括下述步骤:a、稻田耕整:在旱地状态下进行稻田的翻耕及整地平地操作,使紧实的土层松碎,形成满足水稻根系生育的土壤环境;b、基肥施用:在所述步骤a中进行稻田的翻耕及整地平地操作的同时撒施基肥,使肥料翻入土中与水稻根系生长的主要土层混合;c、开沟作垄:所述步骤b基肥施用后,进行开沟作垄,形成匹配水稻生长特点的垄梗结构;d、二次作垄和播种:先将所述步骤c中形成的垄梗结构划分为第一生长区和第二生长区,并在所述第一生长区顶面上播种稻种,第一生长区位于垄梗结构的上半部分,第二生长区位于垄梗结构的下半部分,其中第一生长区形成的垄体结构的高度小于或者等于垄梗结构整体高度的1/3;之后对第一生长区的垄体结构进行修整,使第一生长区的底面积小于第二生长区的顶面积;e、覆土:对步骤d中播的稻种进行土壤覆盖。

7.优选地,所述步骤d中对第一生长区的垄体结构进行修整时,同时削减第一生长区

长度方向侧面的泥土,使第一生长区底面两侧的边缘与第二生长区顶面两侧的边缘相隔开。

8.优选地,在所述步骤e对稻种进行土壤覆盖的同时,还使用工具从第一生长区和第二生长区的交接面将二者分割,使第一生长区和第二生长区形成分离的独立结构。

9.优选地,对第一生长区和第二生长区的交接面进行分割处理时,将分割面设置为“v”形结构形式或者“u”形结构形式。

10.优选地,对第一生长区和第二生长区进行分割处理后,待第一生长区和第二生长区分割面的水分蒸发后,再对稻田进行蓄水。

11.优选地,所述步骤a在进行稻田耕整前,对稻田土壤的含水率进行检测。

12.本技术还公开了一种用于上述水稻开沟起垄旱穴直播方法的水稻开沟起垄装置,采用水稻开沟起垄装置进行步骤c、d和e,所述水稻开沟起垄装置,包括机架,所述机架上设置有悬挂装置和起垄铲,所悬挂装置用于连接牵引机械,所述起垄铲用于破开稻田土层,使稻田中形成沟、垄结构;在所述机架上还设置有整形装置,所述整形装置用于修整垄梗结构,使垄梗结构在大于或者等于其高度2/3的垄腰部位上形成台阶。

13.优选地,所述整形装置包括平整部件,所述平整部件可转动的连接在所述机架上,所述平整部件包括平整辊轴和连接在所述平整辊轴上的若干平整轮,所述平整辊轴对应垄梗结构的垄顶部位设置,所述平整轮对应垄梗结构的垄腰部位设置,所述平整轮在沿所述平整辊轴的长度方向上分为若干组,每组包括两个平整轮,同组的两个平整轮之间的距离与所述垄梗结构的宽度相适配,相连两组平整轮之间的距离与垄沟的宽度相适配,工作时,牵引机械带动所述平整部件沿垄梗结构滚动,使垄梗结构表面的浮土被压实;所述平整轮包括第一工作面和第二工作面,所述第一工作面靠所述平整轮轴心一侧设置,所述第一工作面边缘至所述平整轮轴心连线的长度小于或者等于所述平整轮边缘至其轮轴心连线的长度的1/3,在所述第一工作面上设置有压整片,所述平整轮转动过程中,所述压整片削减所述第一工作面对应部位垄梗结构侧面的泥土,使修整后的垄梗结构在所述第一工作面和所述第二工作面的交界处形成台阶。

14.优选地,在所述第一工作面和所述第二工作面之间还设置有第三工作面,所述第三工作面与所述第一工作面和所述第二工作面之间形成角度小于90

°

的锐角。

15.优选地,所述整形装置还包括分割部件,所述分割部件为所述从第一生长区和第二生长区的交接面将二者分割所使用的工具,所述分割部件设置在所述平整部件之后,工作时,所述分割部件沿垄梗结构的台阶部位其分割,使垄梗结构形成两个分离的独立垄体。

16.优选地,所述分割部件包括支架和切土刀,所述支架用于固定所述切土刀,所述切土刀的截面形状设置为“v”形结构或者“u”形结构。

17.优选地,所述分割部件还包括稳土箱,所述稳土箱覆盖在垄梗结构的表面,在稳土箱移动时,对垄梗结构的顶部土壤进行抚平,将步骤d播种的稻种进行覆盖,所述稳土箱还用于配合所述分割部件,使垄梗结构在被切割的过程中维持稳定。

18.优选地,所述稳土箱至少覆盖垄梗结构垄腰一半的面积。

19.优选地,所述稳土箱与所述支架连接,所述切土刀可拆卸的固定在所述稳土箱的侧壁上。

20.优选地,所述切土刀的固定位置在长度方向将所述稳土箱平分。

21.优选地,每组的两个平整轮之间对应的所述平整辊轴内部设置有用于储纳稻种的种仓,在所述种仓的侧壁对应的所述平整辊轴上设置有若干用于稻种落出的料口,在所述种仓的侧壁对应的所述平整辊轴上还设置有可开闭的仓门,在料口对应的所述平整辊轴外壁上还设置有中空的料管,所述料管的长度为10-30mm,所述料管的内径直径为5-15mm综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:1、本发明所述的一种水稻开沟起垄旱穴直播方法,在所述步骤中对第一生长区的垄体结构进行修整,使第一生长区的底面积小于第二生长区的顶面积,如此垄梗结构在第一生长区和第二生长区的交界处形成台阶。施肥时,将一部分肥料施用在垄梗结构的台阶部位,这部分肥料由于紧挨第一生长区,有效养分在被稀释之前能够更快速的渗透进第一生长区的土壤中,被水稻秧苗的根系吸收利用,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖;2、本发明所述的一种水稻开沟起垄旱穴直播方法,在所述步骤e对稻种进行土壤覆盖的同时,还使用工具从第一生长区和第二生长区的交接面将二者分割,使第一生长区和第二生长区形成分离的独立结构。如此,肥料在施用后,有效养分能够从第一生长区和第二生长区的分割面渗入垄体结构的土壤中,并且由于第一生长区和第二生长区分割面的缝隙相对较大,有效养分更易渗入,使得该部位土壤有效养分的浓度高于第一生长区垄体侧面土壤的养分浓度。从而稻种播撒后根系更易向下生长扎根,降低了水稻生长后期倒伏的风险;3、本发明的水稻开沟起垄装置,在所述机架上还设置有整形装置,所述整形装置用于修整垄梗结构,使垄梗结构在大于或者等于其高度2/3的垄腰部位上形成台阶。施肥时,将一部分肥料施用在垄梗结构的台阶部位,这部分肥料由于紧挨水稻秧苗的栽种区域,有效养分在被稀释之前能够更快速的渗透进水稻秧苗根系分布的土壤中,被水稻秧苗的根系吸收利用,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖;4、所述切土刀采用薄型的钢板制得,使得当垄梗在水平方向对切土刀挤压达到一定大小时,所述切土刀能够在垄梗的宽度方向上,即所述切土刀能够在其开度方向上形成弹性形变,避免对垄梗土体造成过度挤压。

22.5、料管的设置,其突出于平整辊轴的外壁,使得料管插入土壤后在第一工作面上形成种穴,稻种落在种穴内,方便后续的覆土步骤的土壤覆盖在稻种上;特别的,由于突出于平整辊轴的外壁,也确保了得平整辊轴在行进时的滚动,而降低平整辊轴在行进时的滑动可能,在平整辊轴不断滚动时,一方面是有利于稻种的落下,另一方面也使得平整轮在转动状态下进行起垄工作,确保了起垄的顺利进行,由于稻田土壤的土块难免存在较大的土块,若平整辊轴在行进时是滑动行进,遇到这种较大的土块时,极有可能会一直将该较大土块往前推行,导致垄面不平整,而当平整轮在转动状态下进行起垄工作时,若遇到较大的土块,特别的在料管的辅助作用下,极大的提高了越过该土块的可能,降低该土块被推行的而导致垄顶面不平整问题的出现可能。

附图说明

23.图1是本技术水稻开沟起垄装置其中一种实施方式的结构示意图;

图2是本技术水稻开沟起垄装置其中一种实施方式的俯视结构示意图;图3是本技术水稻开沟起垄装置其中一种实施方式中平整部件的结构示意图;图4是本技术水稻开沟起垄装置其中一种实施方式中分割部件的结构示意图;图5是本技术水稻开沟起垄装置其中一种实施方式中分割部件的下视结构示意图;图6是本技术水稻开沟起垄装置其中一种实施方式的垄梗结构的结构示意图;图7是本技术水稻开沟起垄装置其中一种实施方式的中平整部件的剖视结构示意图;图8是本技术水稻开沟起垄旱穴直播方法的起垄流程示意图。

24.图中标记:1-机架,2-悬挂装置,3-起垄铲,4-整形装置,5-平整部件,6-平整辊轴,7-平整轮,8-第一工作面,9-第二工作面,10-压整片,11-第三工作面,12-分割部件,13-切土刀,14-支架,15-稳土箱,16-垄梗结构,17-第一生长区,18-第二生长区,19-种仓,20-仓门,21-料口,22-料管。

具体实施方式

25.下面结合附图,对本发明作详细的说明。

26.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

27.实施例1如图1-8所示,本发明所述的一种水稻开沟起垄旱穴直播方法,包括下述步骤:a、稻田耕整:在旱地状态下进行稻田的翻耕及整地平地操作,使紧实的土层松碎,形成满足水稻根系生育的土壤环境;b、基肥施用:在所述步骤a中进行稻田的翻耕及整地平地操作的同时撒施基肥,使肥料翻入土中与水稻根系生长的主要土层混合;c、开沟作垄:所述步骤b基肥施用后,进行开沟作垄,形成匹配水稻生长特点的垄梗结构16;d、二次作垄和播种:先将所述步骤c中形成的垄梗结构16划分为第一生长区17和第二生长区18,并在所述第一生长区17顶面上播种稻种,第一生长区17位于垄梗结构16的上半部分,第二生长区18位于垄梗结构16的下半部分,其中第一生长区17形成的垄体结构的高度小于或者等于垄梗结构16整体高度的1/3;之后对第一生长区17的垄体结构进行修整,使第一生长区17的底面积小于第二生长区18的顶面积;e、覆土:对步骤d中播的稻种进行土壤覆盖。

28.采用本发明所述的一种水稻开沟起垄旱穴直播方法,在所述步骤d中对第一生长区17的垄体结构进行修整,使第一生长区17的底面积小于第二生长区18的顶面积,如此垄梗结构16在第一生长区17和第二生长区18的交界处形成台阶。施肥时,将一部分肥料施用在垄梗结构16的台阶部位,这部分肥料由于紧挨第一生长区17,有效养分在被稀释之前能够更快速的渗透进第一生长区17的土壤中,被水稻秧苗的根系吸收利用,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。

29.现有技术中采用旱穴栽培的水稻一般搭配条施法进行肥料的施用,即将肥料集中施在垄沟中。区别于传统水稻种植中采用的表面撒施法,条施法形成了立体施肥效果,肥效利用率高,不仅达到了减肥、减药的目的,还节省了作业成本,提高了水稻产量。但依然存在不足,肥料在施用后,化学有效养分能否被水稻吸收利用与其所处于土壤中的位置有密切关系,只有到达水稻根系表面的有效养分才能被吸收利用。但是,采用旱穴栽培技术,水稻在发芽后至分蘖期其根系主要集中分布在垄埂的顶部。而肥料中有效养分由于其分子质量较大,在集中施用后,主要集中分布于离根系较远的垄沟底部,严重制约了水稻秧苗根系吸收利用肥料中的有效养分,对稻种播撒后的反青及分蘖造成不良影响。

30.针对现有技术的不足,在本发明中,发明人在所述步骤d中对第一生长区17的垄体结构进行修整,使第一生长区17的底面积小于第二生长区18的顶面积,如此垄梗结构16在第一生长区17和第二生长区18的交界处形成台阶。施肥时,将一部分肥料施用在垄梗结构16的台阶部位,这部分肥料由于紧挨第一生长区17,有效养分在被稀释之前能够更快速的渗透进第一生长区17的土壤中,被水稻秧苗的根系吸收利用,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。进一步地,将垄梗结构16设置为上述结构形式,还能相对减少了第一生长区17土壤的厚度,使得肥料中的养分能够更容易的渗透至水稻秧苗根系生长区域的土壤中,进一步加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。

31.具体地,对于水稻根系结构而言其吸收养分最为活跃的部分是根尖的区域。水稻在发芽至垄梗结构16的初期,其根系主要是呈水平状态分布,此时水稻根尖处于第一生长区17土壤中有效养分浓度最高的区域,由于水稻根系具有向肥性的特点,在此环境下水稻根系会在第一生长区17的侧面区域迅速生长并产生大量侧根,加快对土壤中有效养分的吸收,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。

32.并且在本实施例中,区别于将肥料直接深施在土壤中的方式,肥料施用在垄梗结构16侧面的台阶后,有效养分是缓慢渗入垄梗结构16的土壤中,最大程度避免了稻种播撒后出现烧根的现象,保证了稻种播撒后的成活率。

33.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,所述步骤d中对第一生长区17的垄体结构进行修整时,同时削减第一生长区17长度方向侧面的泥土,使第一生长区17底面两侧的边缘与第二生长区18顶面两侧的边缘相隔开。采用这种起垄方法,垄梗结构16在其垄腰两侧均形成台阶。相较于单侧台阶的垄梗结构16,施肥后,有效养分能够从垄梗结构16的两个侧面同时渗入,保证了稻种播撒后,能够更快速的吸收利用肥料中的有效养分,进一步加快了水稻秧苗发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。并且,肥料施用在双侧台阶的垄梗结构16后,有效养分能够更加均匀的渗入垄梗结构16的土壤中,有利于水稻秧苗的生长及后期干物质的积累,对水稻产量的提高有积极的促进作用。

34.在上述方式基础上,进一步的,在所述步骤e对稻种进行土壤覆盖的同时,还使用工具从第一生长区17和第二生长区18的交接面将二者分割,使第一生长区17和第二生长区18形成分离的独立结构。

35.上述方案中,发明人所述在步骤d中对第一生长区17的垄体结构进行修整,使第一生长区17的底面积小于第二生长区18的顶面积,如此垄梗结构16在第一生长区17和第二生长区18的交界处形成台阶。施肥时,将一部分肥料施用在垄梗结构16的台阶部位,这部分肥料由于紧挨第一生长区17,有效养分在被稀释之前能够更快速的渗透进第一生长区17侧面

的土壤中,利用水稻根系向肥性的特点,以及水稻在垄梗结构16的初期,其根系呈水平状态分布的特点,在此环境下水稻根系会在第一生长区17的侧面区域迅速生长并产生大量侧根,加快对土壤中有效养分的吸收,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。

36.但依然存在不足,水稻根系向肥性的特点,除了表现为在富养分区域迅速生长并产生大量侧根之外,还表现为具有沿着养分浓度梯度从低养分区域向富养分区域生长的趋势。导致水稻在发芽后,根系总体偏向第一生长区17的垄体侧面生长,不利于稻种播撒后根系下扎,增大了水稻生长后期倒伏的风险。因此,在本实施例中,在所述步骤e对稻种进行土壤覆盖的同时,还使用工具从第一生长区17和第二生长区18的交接面将二者分割,使第一生长区17和第二生长区18形成分离的独立结构。如此,肥料在施用后,有效养分能够从第一生长区17和第二生长区18的分割面渗入垄体结构的土壤中,并且由于第一生长区17和第二生长区18分割面的缝隙相对较大,有效养分更易渗入,使得该部位土壤有效养分的浓度高于第一生长区17垄体侧面土壤的养分浓度。从而稻种播撒后根系更易向下生长扎根,降低了水稻生长后期倒伏的风险。

37.并且,将第一生长区17和第二生长区18设置为分离的独立结构后,在第一生长区17形成了立体的施肥环境,水稻根系能从第一生长区17的各个部位吸收土壤中的有效养分,进一步加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。同时,将第一生长区17和第二生长区18作分割处理,也使得垄梗结构16有更好的透气性,确保了水稻根系在生长的过程中有足量的氧气供应,更有利于水稻根系的发育。再一方面,将第一生长区17和第二生长区18设置为分离的独立结构后,在第一生长区17和第二生长区18的分割面,有效养分能够长时间高浓度的聚集,减小了外部环境的变化对有效养分渗透进垄梗结构16内部的速度造成的影响。

38.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,对第一生长区17和第二生长区18的交接面进行分割处理时,将分割面设置为“v”形结构形式或者“u”形结构形式。

39.在本实施例中,当水稻根系生长至第二生长区18时,v”形结构或者“u”形结构的分割面有聚拢水稻根系的作用,水稻根系更容易向垄梗结构16中部区域生长,水稻根系所依附的土壤结构更稳定,进一步降低了水稻生长后期倒伏的风险。

40.同时,将第一生长区17和第二生长区18的分割面设置为“v”形结构形式或者“u”形结构形式,所形成的切割面的面积更大,更由利于氧气渗透进垄梗结构16中,进一步提高了垄梗结构16有更好的透气性,确保了水稻根系在生长的过程中有足量的氧气供应,更有利于水稻根系的发育。并且,相较于平直状态的分割面,在本实施例中,“v”形结构或者“u”形结构的分割面,更有利于有效养分长时间高浓度的聚集,进一步减小了外部环境的变化对有效养分渗透进垄梗结构16内部的速度造成的影响。

41.在上述方式基础上,进一步的,对第一生长区17和第二生长区18进行分割处理后,待第一生长区17和第二生长区18分割面的水分蒸发后,再对稻田进行蓄水。采用这种起垄方法,第一生长区17和第二生长区18分割面的水分蒸发后会在二者的表面形成细小的裂缝,有效养分更容易通过这些细小的裂缝渗入垄梗结构16的内部。并且,产生的细小裂缝进一步提升了垄梗结构16的透气性,确保了水稻根系在生长的过程中有足量的氧气供应,更有利于水稻根系的发育。

42.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,所述步骤a在进行稻田耕整前,对稻田土壤的含水率进行检测。采用这种起垄方法,保证了垄梗结构16成型的质量,使水稻有可靠稳定的生育环境,有利于水稻生长中干物质的积累以及产量的提高。

43.具体地,翻整稻田要注意土壤湿度土壤含水量适宜,翻后土壤细碎,保墒好,并且翻地阻力小,工效高。如果土壤水分过大,翻后易形成黏条,干后变成死坷垃,即使多次耙田整地也难耙碎起浆。土壤过干,翻地阻力大、工效低,耕作质量差。深松作业对土壤墒情要求严格,土壤含水量过大或过小,作业质量均较差,例如出现大的深松沟,以及大的土块、泥条等。另外,作业阻力也大。在本发明中,一般要求土壤的含水率在15%~22%之间。此时,深松时消耗动力小,土壤易碎,可获得良好的耕作质量和状态。检测方法是从地表下5cm左右取土,用手能攥成团站着松手后土壤掉到地上能散开。耕整时应优先翻耕土质粘重的地块,以达到疏松土壤,加速土壤熟化的目的。对于土壤质地轻的砂质土,可不翻或采取隔年翻耕,更有利蓄水保墒,同时,又可节省机耕作业的投资。

44.实施例2如图1至图8所示,采用水稻开沟起垄装置进行步骤c、d和e,所述水稻开沟起垄装置,包括机架1,所述机架1上设置有悬挂装置2和起垄铲3,所悬挂装置2用于连接牵引机械,所述起垄铲3用于破开稻田土层,使稻田中形成沟、垄结构;在所述机架1上还设置有整形装置4,所述整形装置4用于修整垄梗结构16,使垄梗结构16在大于或者等于其高度2/3的垄腰部位上形成台阶。

45.采用本发明所述的一种水稻开沟起垄装置,在所述机架1上还设置有整形装置4,所述整形装置4用于修整垄梗结构16,使垄梗结构16在大于或者等于其高度2/3的垄腰部位上形成台阶。施肥时,将一部分肥料施用在垄梗结构16的台阶部位,这部分肥料由于紧挨水稻秧苗的栽种区域,有效养分在被稀释之前能够更快速的渗透进水稻秧苗根系分布的土壤中,被水稻秧苗的根系吸收利用,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。

46.具体地,对于水稻根系结构而言其吸收养分最为活跃的部分是根尖的区域。水稻在发芽至垄梗结构16的初期,其根系主要是呈水平状态分布在垄顶区域,而在本发明中,肥料在施用在台阶之后,垄梗结构16上有效养分浓度最高的区域正好与水稻根尖分布的区域相对应,由于水稻根系具有向肥性的特点,在此环境下水稻根系会迅速生长并产生大量侧根,加快对土壤中有效养分的吸收,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。

47.并且在本实施例中,区别于将肥料直接深施在土壤中的方式,肥料施用在垄梗结构16侧面的台阶后,有效养分是缓慢渗入垄梗结构16的土壤中,最大程度避免了稻种播撒后出现烧根的现象,保证了稻种播撒后的成活率。

48.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,所述整形装置4包括平整部件5,所述平整部件5可转动的连接在所述机架1上,所述平整部件5包括平整辊轴6和连接在所述平整辊轴6上的若干平整轮7,所述平整辊轴6对应垄梗结构16的垄顶部位设置,所述平整轮7对应垄梗结构16的垄腰部位设置,所述平整轮7在沿所述平整辊轴6的长度方向上分为若干组,每组包括两个平整轮7,同组的两个平整轮7之间的距离与所述垄梗结构16的宽度相适配,相连两组平整轮7之间

的距离与垄沟的宽度相适配,工作时,牵引机械带动所述平整部件5沿垄梗结构16滚动,使垄梗结构16表面的浮土被压实;所述平整轮7包括第一工作面8和第二工作面9,所述第一工作面8靠所述平整轮7轴心一侧设置,所述第一工作面8边缘至所述平整轮7轴心连线的长度小于或者等于所述平整轮7边缘至其轮轴心连线的长度的1/3,在所述第一工作面8上设置有压整片10,所述平整轮7转动过程中,所述压整片10削减所述第一工作面8对应部位垄梗结构16侧面的泥土,使修整后的垄梗结构16在所述第一工作面8和所述第二工作面9的交界处形成台阶。

49.在本实施例中,在所述第一工作面8上设置所述压整片10,所述平整轮7转动过程中,所述压整片10削减所述第一工作面8对应部位垄梗结构16侧面的泥土,使垄梗结构16在其垄腰两侧均形成台阶。相较于单侧台阶的垄梗结构16,施肥后,有效养分能够从垄梗结构16的两个侧面同时渗入,保证了稻种播撒后,能够更快速的吸收利用肥料中的有效养分,进一步加快了水稻秧苗发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。并且,肥料施用在双侧台阶的垄梗结构16后,有效养分能够更加均匀的渗入垄梗结构16的土壤中,有利于水稻秧苗的生长及后期干物质的积累,对水稻产量的提高有积极的促进作用。

50.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,在所述第一工作面8和所述第二工作面9之间还设置有第三工作面11,所述第三工作面11与所述第一工作面8和所述第二工作面9之间形成角度小于90

°

的锐角。

51.本实施例中,发明人考虑到在实际的种植境中,垄沟内的水不存在完全静置的状态,风力的作用、雨水的作用都会使得稻田中的水产生涌动现象,造成施用在台阶处的肥料被水流冲刷掉落至垄沟的底部,导致由台阶部位渗入垄梗结构16中的有效养分的总量较少,制约了稻种播撒后其根系吸收利用肥料中的有效养分。因此在本实施例中,发明人在所述第一工作面8和所述第二工作面9之间还设置有第三工作面11,所述第三工作面11与所述第一工作面8和所述第二工作面9之间形成角度小于90

°

的锐角。如此,肥料施用在所述第三工作面11后能够被更好的聚拢,从而避免了肥料被水流冲刷掉落至垄沟的底部,保证了施肥后由台阶部位渗入垄梗结构16中的有效养分的总量,进而确保了稻种播撒后能够快速发芽以及利于幼苗生长及分蘖。

52.在上述方式基础上,进一步的,所述整形装置4还包括分割部件12,所述分割部件12为所述从第一生长区17和第二生长区18的交接面将二者分割所使用的工具,所述分割部件12设置在所述平整部件5之后,工作时,所述分割部件12沿垄梗结构16的台阶部位其分割,使垄梗结构16形成两个分离的独立垄体。

53.在上述方案中,发明人在所述机架1上设置所述整形装置4,所述整形装置4用于修整垄梗结构16,使垄梗结构16在大于或者等于其高度2/3的垄腰部位上形成台阶。施肥时,将一部分肥料施用在垄梗结构16的台阶部位,这部分肥料由于紧挨水稻秧苗的栽种区域,有效养分在被稀释之前能够更快速的渗透进水稻秧苗根系分布的土壤中,被水稻秧苗的根系吸收利用,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。利用水稻根系向肥性的特点,以及水稻在垄梗结构16的初期,其根系呈水平状态分布的特点,在此环境下水稻根系会在垄梗结构16顶部区域的侧面迅速生长并产生大量侧根,加快对土壤中有效养分的吸收,从而加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。

54.但依然存在不足,水稻根系向肥性的特点,除了表现为在富养分区域迅速生长并

产生大量侧根之外,还表现为具有沿着养分浓度梯度从低养分区域向富养分区域生长的趋势。导致水稻在发芽后,其根系总体偏向垄梗结构16顶部区域的侧面生长,不利于稻种播撒后根系下扎,增大了水稻生长后期倒伏的风险。因此,在本实施例中发明人设置了所述分割部件12,所述分割部件12设置在所述平整部件5之后,工作时,所述分割部件12沿垄梗结构16的台阶部位其分割,使垄梗结构16形成两个分离的独立垄体。如此,有效养分更容易从分割面渗入垄梗结构16的土壤中,使得垄梗结构16在分割面处的有效养分的浓度高于其他部位。从而形成了有利于稻种播撒后根系向下生长扎根的环境,降低了水稻生长后期倒伏的风险。

55.并且,垄梗结构16被所述分割部件12切割形成两个分离的独立垄体后,在垄梗结构16的顶部区域形成了立体的施肥环境,稻种播撒后,其根系能从垄梗结构16顶部区域的各个部位吸收有效养分,进一步加快了稻种播撒后发芽速度和利于水稻的幼苗生长及分蘖。同时,垄梗结构16被述分割部件12分割处理后,也使得垄梗结构16获得了更好的透气性,确保了水稻根系在生长的过程中有足量的氧气供应,更有利于水稻根系的发育。再一方面,垄梗结构16被分割处理后,在分割面部位,有效养分能够长时间高浓度的聚集,减小了外部环境的变化对有效养分渗透进垄梗结构16内部的速度造成的影响。

56.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,所述分割部件12包括支架14和切土刀13,所述支架14用于固定所述切土刀13,所述切土刀13的截面形状设置为“v”形结构或者“u”形结构。

57.在本实施例中,发明人将所述切土刀13的截面形状设置为“v”形结构或者“u”形结构,垄梗结构16被所述切土刀13切割后所形成的分割面形成v”形结构或者“u”形结构。如此,所形成的切割面的面积更大,更有利于氧气渗透进垄梗结构16中,进一步提高了垄梗结构16有更好的透气性,确保了水稻根系在生长的过程中有足量的氧气供应,更有利于水稻根系的发育。并且,相较于形成的平直状态的分割面,在本实施例中,所述切土刀13切割后形成的“v”形结构或者“u”形结构的分割面,更有利于有效养分长时间高浓度的聚集,进一步减小了外部环境的变化对有效养分渗透进垄梗结构16内部的速度造成的影响。

58.作为优选的实施方案,在沿所述起垄铲3的行进方向上,所述切土刀13的水平开度逐渐增大,通过这样的方式,在切土刀13随垄铲3行进对垄梗结构16进行分割时,能够对逐渐的由两侧对垄梗进行收拢挤压,降低垄梗因土壤过于疏松到出现垮塌的风险。

59.作为优选的实施方案,所述切土刀13采用薄型的钢板制得,使得当垄梗在水平方向对切土刀13挤压达到一定大小时,所述切土刀13能够在垄梗的宽度方向上,即所述切土刀13能够在其开度方向上形成弹性形变,避免对垄梗土体造成过度挤压而导致垄梗土体过于紧实而不一样水稻根系发育舒展,所述薄型钢板的厚度可以根据实际种植环境以及土壤紧实度要求进行适应性调整,再次不再赘述。

60.在上述方式基础上,进一步的,所述分割部件还包括稳土箱15,所述稳土箱15覆盖在垄梗结构16的表面,在稳土箱移动时,对垄梗结构16的顶部土壤进行抚平,将步骤d播种的稻种进行覆盖,所述稳土箱15还用于配合所述分割部件12,使垄梗结构16在被切割的过程中维持稳定。

61.具体地,所述分割部件12在牵引机械的带动下,沿垄梗结构16对其进行切割的过程中,所述机架1本体不可避免的会产生振动,而所述机架1的振动会传递给所述切土刀13,

可能导致所述切土刀13在切割垄梗结构16时造成切割面被过度破坏,甚至可能造成垄梗结构16被破坏。基于此,在本实施例中,发明人设置了所述稳土箱15,所述稳土箱15固定在所述支架14上,所述稳土箱15的截面形状与垄梗结构16的截面形状相匹配,使用时,将所述稳土箱15套合在垄梗结构16的表面,所述切土刀13分割垄梗结构16的过程中,所述稳土箱15起到聚拢垄梗结构16的作用,从而避免了垄梗结构16被破坏。进一步提高了本发明在实际使用中的实用性。

62.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,所述稳土箱15至少覆盖垄梗结构16垄腰一半的面积。采用这种结构设置,提高了所述稳土箱15聚拢垄梗结构16的能力,进一步避免了垄梗结构16被所述切土刀13破坏。

63.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,所述稳土箱15与所述支架14连接,所述切土刀13可拆卸的固定在所述稳土箱15的侧壁上。采用这种结构设置,简化了本发明的整体结构,降低了生产和制造的难度。并且,所述切土刀13在切割垄梗结构16时所述稳土箱15能够同步对垄梗结构16进行聚拢,二者的配合更加紧密,进一步避免了垄梗结构16被破坏。

64.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,所述切土刀13的固定位置在长度方向将所述稳土箱15平分。采用这种结构设置,所述切土刀13和所述稳土箱15的配合更加紧密,再进一步避免了垄梗结构16被破坏。

65.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,每组的两个平整轮7之间对应的所述平整辊轴6内部设置有用于储纳稻种的种仓19,在所述种仓19的侧壁对应的所述平整辊轴6上设置有若干用于稻种落出的料口21,在所述种仓19的侧壁对应的所述平整辊轴6上还设置有可开闭的仓门20。在使用时,通过仓门20向种仓19内加入稻种,然后在关闭仓门20,在随平整辊轴6行进时,在稻种从料口21落出即实现稻种的播种工作。

66.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,在料口21对应的所述平整辊轴6外壁上还设置有中空的料管22。料管22的设置,其突出于平整辊轴6的外壁,使得料管22插入土壤后在第一工作面8上形成种穴,稻种落在种穴内,方便后续的覆土步骤的土壤覆盖在稻种上;特别的,由于突出于平整辊轴6的外壁,也确保了得平整辊轴6在行进时的滚动,而降低平整辊轴6在行进时的滑动可能,在平整辊轴6不断滚动时,一方面是有利于稻种的落下,另一方面也使得平整轮7在转动状态下进行起垄工作,确保了起垄的顺利进行,由于稻田土壤的土块难免存在较大的土块,若平整辊轴6在行进时是滑动行进,遇到这种较大的土块时,极有可能会一直将该较大土块往前推行,导致垄面不平整,而当平整轮7在转动状态下进行起垄工作时,若遇到较大的土块,特别的在料管的辅助作用下,极大的提高了越过该土块的可能,降低该土块被推行的而导致垄顶面不平整问题的出现可能。

67.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,所述料管22远离所述平整辊轴6的一端为倾斜的尖锐状,并且,在朝向所述平整辊轴旋转方向的一侧较高。通过这样的结构防止料管22被土壤堵塞。

68.作为优选的实施方案,在上述方式基础上,进一步的,所述料管22的长度为10-30mm,所述料管22的内径直径为5-15mm。该尺寸仅为一种可实施的可能,料管22的尺寸与平整辊轴6的行进速度相适配,以此实现合适的播种量。

69.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精

神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1