一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物及应用

1.本发明涉及的是农药制剂领域,a01p3/00,尤其涉及一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物及应用。

背景技术:

2.根部是植物吸收环境中的水分、养分、无机盐的主要器官,能够将植物生长所需成分运输至茎部,促进植物生长,而且能够储存能量,使其在土壤中稳定,若根部受损后,将会导致植物的生长受到抑制甚至死亡。其中,根腐病,作为一种或多种病菌引起的病害,分为疫霉菌引起的根腐病和镰刀菌引起的根腐病两种,会造成植物根部腐烂,进而导致植株矮化或死亡,且其寄主范围广,可危害小麦、玉米、大豆、花生等多种作物。此外,水稻恶苗病也属于真菌性害病,带菌种子是此病的主要初侵染源,病菌以分生孢子附于种子表面或以菌丝体潜伏于种子内,当种子萌发时,病菌从芽鞘侵入幼苗引起发病,成为水稻的重大害病之一,造成严重的产量损失。对于害病的影响,采用化学农药是有效的治疗方法,但是随着用药时间的增加,会导致病害真菌出现耐药性,降低农药制剂的药效,而且会造成环境污染,但同时研发新的农药制剂又会花费大量的时间和精力,研发速度远小于病害耐药性的产生速度,因此,将现有活性农药成分进行合理混配,使其没有交互抗性是一个理想的选择。

3.中国专利申请cn110140728a公开了一种农药组合物,含有活性成分吡唑醚菌酯、精甲霜、咯菌腈,重量比例为1~10:1~3:1,还包括农药助剂,以此降低农药使用量,减缓或避免因低温对稻造成的损害,提高低温过后稻恢复正常生长的能力,将稻种子浸泡在上述一定浓度的组合物中一段时间后或包衣后再进行播种,稻植株根系被增强。中国专利申请 cn111149810a公开了一种杀菌剂组合物及其应用,组合物由0.2份~5份精甲霜灵、0.1份~ 3份咯菌腈和0.5份~12份吡唑醚菌酯组成,解决现有单一活性组分的使用中易出现的抗性及脱落率问题,但这些组合物的耐温稳定性差。

技术实现要素:

4.为了解决上述问题,本发明第一方面提供一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物,其活性成分为吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵。

5.在一些优选的实施方式中,所述吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵的重量比例为(1~11): (1~6):(0.1~5);优选为(1~10):(1~10):(1~5);进一步优选为4.8:2:1.2。

6.吡唑醚菌酯,属于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,通过对病原菌有直接作用,抑制线粒体呼吸作用,进而导致细胞死亡达到杀菌作用,属于保护性杀菌剂,能够保护、治疗、叶片渗透传导作用,几乎适用于任何作物。吡唑醚菌酯还能诱变许多作物尤其是谷物的生理现象,如提高对氮的吸收,从而促进作物快速生长,提高作物产量,从而达到作物高产的目的。但同时吡唑醚菌酯具有良好的渗透性,会抑制乙烯的合成,用量过多会造导致病害或采收延期。

7.咯菌腈,为苯基吡咯类杀菌剂,属于触杀型杀菌剂,主要通过抑制葡萄糖磷酰化有

关的转移来抑制真菌菌丝体的生长,破坏核酸与蛋白质的合成来表达其杀菌、抑菌效果,具有防治效果好、安全低毒、持续时间长、耐受性好等优点,但其不具有内吸性,单独应用容易使病菌产生严重的抗性。

8.精甲霜灵,属于具有立体旋光活性的杀菌剂,具有强内吸性,主要通过抑制核糖体rna 聚合酶的活性达到杀菌效果。精甲霜灵高效广谱,安全低毒、残留低、持效期长、施药方式多样化、同时具有保护与治疗效果。但其单独使用极易产生抗药性,而且其易分解失效。

9.将吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵三者混合使用时,属于将保护性、内吸性杀菌剂混合使用,而且其作用机制大不相同,不仅不会影响彼此间毒性的减弱,还可以从多方面对病害协同作用,提高了杀菌效果,扩大了杀菌范围,在一定程度上减少了多种药剂使用的几率。本技术人发现,严格控制三者的比例,当吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵的重量比例为(1~ 10):(1~10):(1~5)时,能够降低农药在作物表面的渗透量,进而减轻对作物的生长影响,缓解了病菌耐药性的产生,也不会导致其中活性成分的失活,意外地,当吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵的重量比例为4.8:2:1.2时,表现出显著的相加作用,避免了农药的浪费,减少了对环境的污染,更重要的是不会影响种子的出芽率等。

10.在一些优选的实施方式中,所述活性成分占种衣处理组合物中总重量份的2~35%;优选为5~25%;进一步优选为8%。

11.在一些优选的实施方式中,所述种衣处理组合物的剂型选自拌种剂、浸种剂、种衣剂中的一种或多种;优选地,所述种衣处理组合物的剂型为种衣剂;进一步优选地,所述种衣剂为种子处理悬浮剂。

12.在一些优选的实施方式中,所述种衣处理组合物还包括润湿分散剂1.5-8份、成膜剂0.3-3 份、多糖0.2-1.8份、警戒色3.5-7.5份、有机化合物0.05-3.5份、消泡剂0.05-0.5份、防腐剂0.1-0.4份和水60-80份。

13.在一些优选的实施方式中,所述润湿分散剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、木质素磺酸盐、甲基萘磺酸甲醛缩合物硫酸盐、烷基糖苷、三硅氧烷聚氧乙烯醚、芳基聚氧烷基硫酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩合物硫酸盐、蓖麻油聚氧乙烯醚中的至少一种;优选为烷基酚聚氧乙烯醚和三硅氧烷聚氧乙烯醚。

14.在一些优选的实施方式中,所述烷基酚聚氧乙烯醚和三硅氧烷聚氧乙烯醚的重量比为1: (0.3~0.9);优选为1:0.5。

15.在一些优选的实施方式中,所述烷基酚聚氧乙烯醚为壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚。

16.在一些优选的实施方式中,所壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚的重量比为1: (0.3~0.75);优选为1:0.4。

17.在一些优选的实施方式中,所述壬基酚聚氧乙烯醚的浊点为55~80℃,hlb值为10~20;优选为浊点为62~68℃,hlb值为13.20。

18.在一些优选的实施方式中,所述辛基酚聚氧乙烯醚的羟值为120~150mgkoh/g,0.1wt%水溶液中的ph值为5.0~7.5;优选为羟值为127~137mgkoh/g,0.1wt%水溶液中的ph值为 5.0~7.0。

19.在一些优选的实施方式中,所述三硅氧烷聚氧乙烯醚的临界胶束浓度为0.003~0.05wt%, 25℃时的粘度为15~45cps;优选临界胶束浓度为0.007wt%,25℃时的粘度为

135cps。

20.在上述体系中加入烷基酚聚氧乙烯醚和三硅氧烷聚氧乙烯醚,能够改善活性成分在体系中的分散稳定性,特别选用壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚其分子结构内部含有的多种亲水基团和疏水基团,可以降低农药活性成分与其他组分的表面张力,使农药活性成分被更多的溶剂包围,进而增加其分散程度,与三硅氧烷聚氧乙烯醚混合使用,结构中的硅氧烷疏水性较强,而且具有特殊的伞型结构,形成一定的空间位阻,有利于增加种衣处理组合物的悬浮率,进一步降低种衣处理组合物的表面张力,使制剂的渗透性好,迅速被种子或刚萌芽的种苗吸收,具有抗淋溶作用,而且能够很好地改善种衣处理组合物的耐温稳定性。

21.在一些优选的实施方式中,所述成膜剂选自聚乙烯醇、聚醋酸乙烯、聚醋酸乙烯酯、羧甲基纤维素、阿拉伯树胶、壳聚糖、丙烯酸树脂聚氨酯共聚树脂、丙烯酸酯改性丁二烯树脂、聚氨酯改性硝酸纤维、聚乙二醇、凹凸棒土中的至少一种;优选地,所述成膜剂为聚乙烯醇和壳聚糖。

22.在一些优选的实施方式中,所述聚乙烯醇和壳聚糖的重量比为1:(1.1~1.7);优选为1: 1.5。

23.在一些优选的实施方式中,所述聚乙烯醇的醇解度为80~95%,25℃时的粘度为 15~30mpa

·

s;优选为87.0~89.0%,25℃时的粘度为31.0~39.0mpa

·

s。

24.本发明中通过在上述体系中加入成膜剂能够促进种衣处理组合物在种子表面的成膜性,尤其适合选择聚乙烯醇和壳聚糖时,能够促进其在种子表面的快速成膜。猜测可能原因是,聚乙烯醇中含有大量的羟基,而壳聚糖中含有大量的氨基、羟基,能够通过彼此间的相互作用,克服壳聚糖的水溶性的问题,同时促进体系的均匀分散,不会发生凝胶现象,而且加快了成膜速度,降低粘连现象。本技术人意外发现,选择醇解度为80~95%,25℃时的粘度为 15~30mpa

·

s的聚乙烯醇,与多糖协同作用,增大种子处理组合物与种子表面的黏着力,进一步增加其抗淋溶性能,降低有效成分的脱落率,而且在体系中其他组分的协同作用下,降低制剂的持久起泡性,进一步加强制剂的悬浮稳定性。

25.在一些优选的实施方式中,所述多糖选自淀粉、淀粉磷酸钠、果胶、琼脂、海藻胶、角叉莱胶、环糊精、羧甲基纤维素钠、丙二醇藻蛋白酸酯、甲基纤维素、藻蛋白酸钠中的至少一种;优选地,所述多糖为淀粉和环糊精。

26.在一些优选的实施方式中,所述淀粉和糊精的重量比为1:(1.5~3);优选为1:1.9。

27.在一些优选的实施方式中,所述淀粉选自玉米淀粉、红薯淀粉、改性淀粉中的至少一种;优选为玉米淀粉。

28.在一些优选的实施方式中,所述糊精选自α-环状糊精、β-环状糊精、γ-环状糊精、分支环状糊精中的至少一种;优选为β-环状糊精。

29.在一些优选的实施方式中,所述有机化合物选自异丙醇、乙二醇、丙二醇、丙二醇丁醚、乙二醇丁醚醋酸酯、甲酰胺、醋酸钠、尿素中的至少一种;优选为乙二醇。

30.在一些优选的实施方式中,所述消泡剂选自聚合甘油、脂肪酸、聚氧丙烯甘油醚、有机硅、硅油、硅酮、聚醚中的至少一种;优选为有机硅。

31.在一些优选的实施方式中,所述有机硅25℃时的粘度为2000~6500mpa

·

s,固含

量为 25~40wt%;优选为25℃时的粘度为3000~5500mpa

·

s,固含量为29~31wt%。

32.本技术中对警戒色、防腐剂不作特殊限定。

33.在一些优选的实施方式中,所述警戒色选自水性玫红、酸性大红、永固红fgr、fgr-131、 red-131、red8110中的至少一种;优选为永固红fgr。

34.在一些优选的实施方式中,所述防腐剂选自苯甲酸、苯甲酸钠、苯甲醛、苯甲酸钾、山梨酸、水杨酸钠、2羟基联苯、对羟基苯甲醛和1,2苯并异噻唑啉3酮中的至少一种;优选为2羟基联苯。

35.在一些优选的实施方式中,所述含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物的制备方法:将活性成分、润湿分散剂、消泡剂和水混合、砂磨后,加入剩余制备原料,混合,即得。

36.本发明第二方面提供一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈杀菌组合物在防治农作物病害中的应用。

37.所述农作物包括大豆、小麦、玉米、花生、马铃薯、水稻。

38.所述病害包括大豆根腐病、拟茎点种腐病、小麦基腐病、玉米茎基腐病、花生根腐病、马铃薯黑痣病、晚疫病、水稻恶苗病、立枯病、烂秧病和棉花猝倒病。

39.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

40.(1)本发明中通过将吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵作为活性成分,按照一定的比例 (2~11):(1.3~6):(0.1~3)复配使用,可以从多方面对病害协同作用,提高了杀菌效果,扩大了杀菌范围,在一定程度上减少了多种药剂使用的几率,而且表现出显著的相加作用,避免了农药的浪费,减少了对环境的污染,不会影响种子的出芽率等正常生长。

41.(2)本发明中通过将吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵三种活性成分与润湿分散剂、成膜剂、多糖、警戒色、有机化合物、消泡剂、防腐剂和水混合复配,得到的种衣处理组合物润湿分散性好,具有良好的悬浮稳定性,而且有利于提高制剂的渗透性,使其迅速被种子或刚萌芽的种苗吸收,具有抗淋溶作用。此外,所得种衣处理组合物与种子表面的粘着力强,成膜迅速均匀,降低制剂的持久起泡性,能够降低有效成分的脱落率,延长药效的发挥,增加其使用价值。

具体实施方式

42.吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对终极腐霉的联合毒力作用测定

43.供试药剂和培养基

44.95.5%咯菌腈原药由杭州宇龙化工有限公司提供的;96%吡唑醚菌酯原药由山东海利尔化工有限公司提供的;98%精甲霜灵原药由浙江一帆化工有限公司提供。将咯菌腈、吡唑醚菌酯、精甲霜灵原药分别溶于甲醇配制成104μg/ml的母液,水杨肟酸溶于甲醇配制成 5.0

×

104μg/ml的母液,置于4℃冰箱中保存。

45.v8培养基:美国进口v8蔬菜汁200g,caco

3 2g,琼脂粉16g,水1000ml(在使用前均经高温高压灭菌,然后常温保存)。

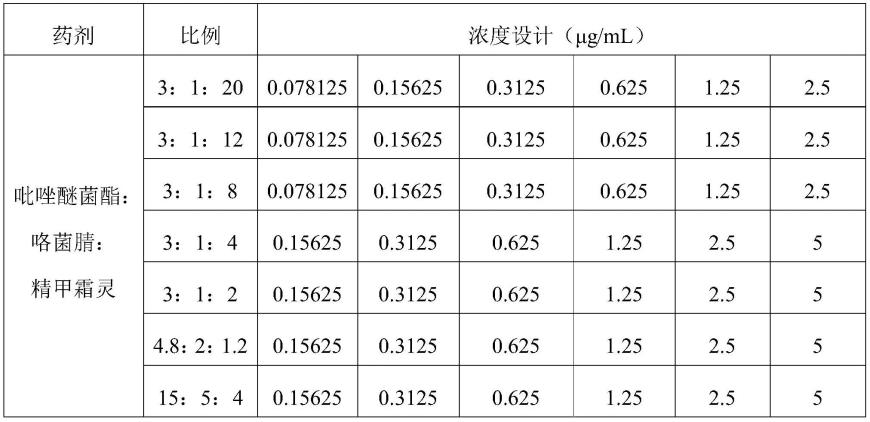

46.在v8培养基上培养2天的菌落边缘取新鲜菌碟分别接入含有1000μg/ml吡唑醚菌酯,咯菌腈和精甲霜灵母液配成的,及其以不同体积比的不同配方比例的培养基内,配方比例及其浓度设计(如下表1所示),测定其对终极腐霉的联合毒力作用,具体测定结果见表2。

47.表1吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵的不同浓度设计

[0048][0049]

表2不同浓度的吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵对终极腐霉的联合毒力作用测定结果

[0050][0051][0052]aec

50

:抑制50%菌丝生长的有效浓度;bmic:最低抑制浓度;每列数据后边右上角带有的c值代表相同的方法处理后不具有显著性差异(p=0.05)。

[0053]

精甲霜灵对终极腐霉的ec

50

值为0.421μg/ml,而mic值吡唑醚菌酯比精甲霜灵低,具体为150μg/ml。在比例为3:1:20时,是所有比例中ec

50

值最低的比例为0.481μg/ml, sr(ec

50

)值为1,表现出相加作用。随着比例中精甲霜灵的降低,ec

50

值升高,在比例为 3:1:4时,ec

50

值为1.61μg/ml,sr(ec

50

)等于0.44,表现出拮抗作用。而随着精甲霜灵的进一步降

低在比例为4.8:2:1.2时ec

50

值反而下降为0.990μg/ml,mic值为80μg/ml, sr(mic)等于2.33,sr(ec

50

)为1.252,表现出相加作用。因此确定比例吡唑醚菌酯:咯菌腈:精甲霜灵4.8:2:1.2为最佳配方。

[0054]

实施例1

[0055]

1、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物,其活性成分为吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵。

[0056]

所述活性成分占种衣处理组合物中总重量份的8%。

[0057]

所述吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵的重量比例为4.8:2:1.2。

[0058]

所述种衣处理组合物的剂型为种衣剂;所述种衣剂为种子处理悬浮剂。

[0059]

所述种衣处理组合物还包括润湿分散剂5份、成膜剂1份、多糖0.8份、警戒色4.5份、有机化合物0.2份、消泡剂0.15份、防腐剂0.1份和水75份。

[0060]

所述润湿分散剂为烷基酚聚氧乙烯醚和三硅氧烷聚氧乙烯醚。

[0061]

所述烷基酚聚氧乙烯醚和三硅氧烷聚氧乙烯醚的重量比为1:0.5。

[0062]

所述烷基酚聚氧乙烯醚为壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚。

[0063]

所壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚的重量比为1:0.4。

[0064]

所述壬基酚聚氧乙烯醚的浊点为62~68℃,hlb值为13.20(中国台湾盘亚,tx-10)。

[0065]

所述辛基酚聚氧乙烯醚的羟值为127~137mgkoh/g,0.1wt%水溶液中的ph值为5.0~7.0 (江苏省海安石油化工厂,op-5)。

[0066]

所述三硅氧烷聚氧乙烯醚的临界胶束浓度为0.007wt%,25℃时的粘度为135cps(silwet 408,购于南京捷润科技有限公司)。

[0067]

所述成膜剂为聚乙烯醇和壳聚糖。

[0068]

所述聚乙烯醇和壳聚糖的重量比为1:1.5。

[0069]

所述聚乙烯醇的醇解度为87.0~89.0%,25℃时的粘度为31.0~39.0mpa

·

s(中石化川维聚乙烯醇2088)。

[0070]

所述壳聚糖购自河北佰品生物科技有限公司。

[0071]

所述多糖为淀粉和环糊精。

[0072]

所述淀粉和糊精的重量比为1:1.9。

[0073]

所述淀粉为玉米淀粉(陕西唐尧生物科技有限公司)。

[0074]

所述糊精为β-环状糊精。

[0075]

所述有机化合物为乙二醇。

[0076]

所述消泡剂为有机硅。

[0077]

所述有机硅25℃时的粘度为3000~5500mpa

·

s,固含量为29~31wt%(大田化学,at-930)。

[0078]

所述警戒色为永固红fgr。

[0079]

所述防腐剂为2羟基联苯。

[0080]

所述含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物的制备方法:将活性成分、润湿分散剂、消泡剂和水混合、砂磨后,加入剩余制备原料,混合,即得。

[0081]

2、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈杀菌组合物在防治农作物病害中的应用。

[0082]

所述农作物包括大豆、小麦、玉米、花生、马铃薯、水稻。

[0083]

所述病害包括大豆根腐病、拟茎点种腐病、小麦基腐病、玉米茎基腐病、花生根腐病、马铃薯黑痣病、晚疫病、水稻恶苗病、立枯病、烂秧病和棉花猝倒病。

[0084]

实施例2

[0085]

1、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物,与实施例1的不同之处在于:

[0086]

所述活性成分占种衣处理组合物中总重量份的10%。

[0087]

2、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈杀菌组合物在防治农作物病害中的应用,同实施例1。

[0088]

实施例3

[0089]

1、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物,与实施例1的不同之处在于:

[0090]

所述吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵的重量比例为15:5:4。

[0091]

2、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈杀菌组合物在防治农作物病害中的应用,同实施例1。

[0092]

实施例4

[0093]

1、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物,与实施例1的不同之处在于:

[0094]

所述聚乙烯醇和壳聚糖的重量比为1:2.5。

[0095]

2、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈杀菌组合物在防治农作物病害中的应用,同实施例1。

[0096]

实施例5

[0097]

1、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈的种衣处理组合物,与实施例1的不同之处在于:

[0098]

所壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚的重量比为1:1。

[0099]

2、一种含有吡唑醚菌酯和咯菌腈杀菌组合物在防治农作物病害中的应用,同实施例1。

[0100]

性能测试

[0101]

1、稳定性:参照国家标准gb/t 17768-1999中4.13对实施例所得种衣样品进行测定,具体见表3所示。

[0102]

2、悬浮率:参照国家标准gb/t 17768-1999中4.6对实施例所得种衣样品进行测定,具体见表3所示。

[0103]

表3实施例性能测试结果

[0104][0105][0106]

3、吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对多种病菌的联合毒力作用测试

[0107]

(1)对大豆疫霉的联合毒力作用测试,具体测试结果见表4。

[0108]

表4吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对大豆疫霉的联合毒力作用测试结果

[0109][0110]

吡唑醚菌酯对大豆疫霉的mic值最低为120μg/ml,精甲霜灵对大豆疫霉的ec

50

值最低为0.110μg/ml,但mic值最高达到400μg/ml。当吡唑醚菌酯:咯菌腈:精甲霜灵比为4.8: 2:1.2时,ec

50

值最低为0.288μg/ml,mic值30μg/ml,sr(ec

50

)值1.21,为相加作用。

[0111]

(2)对刺腐霉的联合毒力作用测试,具体测试结果见表5。

[0112]

表5吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对刺腐霉的联合毒力作用测试结果

[0113][0114]

精甲霜灵对刺腐霉的ec

50

值最低为0.110μg/ml,mic值最低为10μg/ml,说明精甲霜灵能够很好的抑制刺腐霉的菌丝生长。当吡唑醚菌酯:咯菌腈:精甲霜灵比为4.8:2:1.2 时,ec

50

值低为0.306μg/ml,mic值为10μg/ml,sr(ec

50

)值0.84,为相加作用。

[0115]

(3)对冬青丽赤壳菌的联合毒力作用测试,具体测试结果见表6。

[0116]

表6吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对冬青丽赤壳菌的联合毒力作用测试结果

[0117][0118]

吡唑醚菌酯对冬青丽赤壳菌的mic值最高200μg/ml,ec

50

值也是最高为39.06μg/

ml。咯菌腈对冬青丽赤壳菌的菌丝生长抑制作用比较显著,mic值5μg/ml,ec

50

值0.136μg/ml。当吡唑醚菌酯:咯菌腈:精甲霜灵比为4.8:2:1.2时,ec

50

值低为0.569μg/ml,mic值为 15μg/ml,sr(ec

50

)值0.949,为相加作用。

[0119]

(4)对镰孢菌的联合毒力作用测试,具体测试结果见表7。

[0120]

表7吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对镰孢菌的联合毒力作用测试结果

[0121][0122]

咯菌腈对镰孢菌的mic值最高5μg/ml,ec

50

值也是最低为0.0992μg/ml。吡唑醚菌酯对镰孢菌的ec

50

值为0.342μg/ml,但mic值高达到400μg/ml。当吡唑醚菌酯:咯菌腈:精甲霜灵比为4.8:2:1.2时,对mic值的降低作用明显,mic降低至10μg/ml,ec

50

值低为0.228μg/ml,sr(ec

50

)值为0.931,为相加作用。

[0123]

(5)对拟茎点种腐病菌的联合毒力作用测试,具体测试结果见表8。

[0124]

表8吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对拟茎点种腐病菌的联合毒力作用测试结果

[0125][0126][0127]

吡唑醚菌酯、咯菌腈均对拟茎点种腐病菌菌丝生长抑制效果好。当吡唑醚菌酯:咯菌腈:精甲霜灵比为4.8:2:1.2时,ec

50

值最低为0.0132μg/ml,mic降低至0.25μg/ml,sr(ec

50

) 值为1.33,为相加作用。

[0128]

(6)对立枯丝核菌的联合毒力作用测试,具体测试结果见表9。

[0129]

表9吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对立枯丝核菌的联合毒力作用测试结果

[0130][0131]

咯菌腈对立枯丝核菌的mic值最低为1μg/ml,ec

50

值最低为0.0490μg/ml。当吡唑醚菌酯:咯菌腈:精甲霜灵比为4.8:2:1.2时,ec

50

值最低为0.160μg/ml,sr(ec

50

)值为 0.67,为相加作用。

[0132]

(7)对菌核病菌的联合毒力作用测试,具体测试结果见表10。

[0133]

表10吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对菌核病菌的联合毒力作用测试结果

[0134][0135][0136]

吡唑醚菌酯、咯菌腈均对菌核病菌菌丝生长抑制效果好。当吡唑醚菌酯:咯菌腈:精甲霜灵比为4.8:2:1.2时,ec

50

值最低为0.0442μg/ml,sr(ec

50

)值为1.10,为相加作用。

[0137]

(8)对炭疽病菌的联合毒力作用测试,具体测试结果见表11。

[0138]

表11吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对炭疽病菌的联合毒力作用测试结果

[0139][0140]

咯菌腈抑制炭疽病菌的菌丝生长能力较差,ec

50

值为14.6μg/ml,mic值为400μg/ml。当吡唑醚菌酯:咯菌腈:精甲霜灵比为4.8:2:1.2时,ec

50

值为4.25μg/ml,sr(ec

50

) 值为

1.04,为相加作用。

[0141]

3、田间药效测试报告:防治大豆根腐病,具体结果见表12。

[0142]

小区划分:宿州市埇桥区大豆种植基地,共分10个处理,每个处理重复4次,每个小区10m2。

[0143]

结果调查:调查小区内的所有大豆植株。

[0144]

大豆根腐病的分级标准:0级:植株生长正常;1级:植株1/2以上叶片变黄;2级:植株叶片3/4以上变黄,明显早衰;3级:植株叶片3/4以上变黄,明显早衰;4级:植株叶片变黄后有3/4以上。

[0145]

发病率a(%)=发病植株/调查植株

×

100%

[0146]

相对防效b(%)=(对照区的病情指数-处理区的病情指数)/对照区病情指数

×

100%

[0147]

表12吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵混配对大豆根腐病的田间实验结果

[0148][0149][0150]

其中:精歌悬浮种衣剂c(精甲霜灵:咯菌腈3:2)。

[0151]

可以看出,单剂中咯菌腈的防治效果最好为42.5%,吡唑醚菌酯为38.3%,精甲霜灵的防效最差为12.6%。在复配剂中,生产上常用的拌种药剂精歌的相对防效达到了53.5%,发病率下降了近30%,吡唑醚菌酯、咯菌腈和精甲霜灵以4.8:2:1.2混配时相对防效可以达到68.2%,发病率更是降低至26.6%,对大豆根腐病具有很好的防治效果。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1