一种小麦蚜虫防控抑制剂及其制备方法与流程

1.本发明涉及小麦蚜虫防控抑制技术领域,具体涉及一种小麦蚜虫防控抑制剂及其制备方法。

背景技术:

2.小麦(triticum aestivum l.)是禾本科植物,也是三大谷物之一,小麦几乎全作食用,其可用于制作面包、馒头、饼干、面条等食物,发酵后可制成啤酒、酒精、白酒(如伏特加),或生物质燃料。其发生的主要病虫害有麦蚜、红蜘蛛、地下害虫等。在2020年9月15日,农业农村部《一类农作物病虫害名录》公布,小麦蚜虫入选虫害名录。小麦蚜虫的若虫、成虫常大量群集在叶片、茎秆、穗部进行刺吸危害吸取汁液,影响小麦光合作用及营养吸收、传导,被害处初呈黄色小斑,后为条斑,枯萎、整株变枯至死。小麦抽穗后集中在穗部危害,形成秕粒,使千粒重降低造成减产。近年来,随着水肥条件的改善和种植密度的加大,麦蚜的发生有逐年加重的趋势,对小麦产量影响很大。一般降低千粒重3-5g,多的可以达到15g以上。

3.一般农业防治上会进行合理的布局或者选择抗虫耐病的小麦品种。但由于小麦对蚜虫的抗病性较差,因此麦蚜的防治措施主要还是依赖于各类化学杀虫剂,如吡虫啉、啶虫脒、高效氯氰菊酯等。但化学制剂因其有剧毒或者微毒,一经长期的使用,将会影响环境,并给人类带来灾难。另外,化学制剂在植物表面容易残留,会对人类有毒副作用,这已经对人类的生存造成威胁。同时,化学杀虫剂的广泛使用危害了生态农业,污染了土壤和水资源,不符合绿色、环保、健康的理念。植物源农药是利用植物体中所含的稳定的有效成分及植物体制成的一种对病虫害具有防治作用的新型农药。因植物性农药物质性质的特殊性,有害生物难以产生抗药性,并且它具有高效、低毒、药效期长,基本无残留以及对人畜安全等特点,逐步被人们接受。但是,植物源农药存在着提取率较低和稳定性差等问题。为此,必须研制一种对环境友好的新型药剂来适应未来生态农业发展的需要。

4.如公开号为cn 107347518 a的专利申请公开一种小麦蚜虫抑制剂及其制备方法,该抑制剂天然、绿色、环保、安全、无残留,但仅能使蚜虫降低70-90%,且难以对已感染蚜虫的小麦进行防控。

技术实现要素:

5.本发明所要解决的技术问题在于提供一种能够提高小麦蚜虫防控效果,且能够抑制蚜虫的防控抑制剂。

6.本发明通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:

7.一种小麦蚜虫防控抑制剂,主要由以下百分比的原料制成:控失调控剂1-5%(m/v)、石蜡油1%-8%(v/v)、纳米二氧化钛1

‰‑2‰

(m/v)和高岭土(m/v),余量为水;

8.所述控失调控剂的制备方法包括以下步骤:

9.1)以氧气和氨气为气体源,利用温度为500-1000℃、功率为1-3kw的等离子体在真

空条件下对100-800目吸附级凹凸棒土粉末进行间歇性辐照处理,处理5-10分钟,停5-10分钟,总有效辐照时间达到30-60分钟,制得氨基化凹凸棒土;

10.2)在氮气保护的厌氧条件下,采用马弗炉对水稻秸秆在500-800℃下进行高温裂50-100分钟,即可得到微纳生物硅/碳;

11.3)将氨基化凹凸棒土与微纳生物硅/碳按照3-5:1-2质量比混合均匀,即得到控失调控剂。

12.有益效果:本发明中的小麦蚜虫防控抑制剂在蚜虫来临前使能够可使小麦蚜虫数量降低98-100%,明显高于现有技术,现有技术中的抑制剂通过封闭气孔使蚜虫窒息死亡,但其对蚜虫不具备驱逐性,无法对已有蚜虫进行抑制,而本发明对于已经有蚜虫存在的小麦进行防治,防控蚜虫效果可达79.55%以上。

13.本发明添加的石蜡油具有粘附性和疏水效果,将其与纳米二氧化钛和高岭土复配后,通过氢键的连接增强了复合材料的疏水性能以及粘附性。此外,石蜡油为矿物油,具有高闪点和低挥发性且对光、热和酸稳定。这为其在大田应用中提供了更好的耐候性,并且减少了工业污染,达到绿色环保的效果。

14.本发明中石蜡油具有成膜性和均一性,高岭土为片状结构,喷施于小麦叶片表面可以较好的形成薄膜,覆盖在小麦叶片表面。添加纳米级的高岭土和二氧化钛可有效提高防控抑制剂在小麦叶片表面的均一性和持久性,提高防控抑制剂的作用效果。

15.本发明制备的控失调控剂有控制流失作用,提高了纳米防护膜的作用时间,增强了对蚜虫的防控效果。

16.现有技术中的改性硅油具有低毒性,而石蜡油无毒,且可用于食品医药等方面,对人体及植物的生长无毒无害。

17.本发明相比于原有技术成本更低,对环境更友好。

18.优选地,将小麦蚜虫防控抑制剂喷施于感染蚜虫或未感染蚜虫的小麦叶片表面。

19.优选地,对小麦进行喷施时,喷施时间选在晴天的上午或傍晚,喷施1-3次。

20.优选地,所述步骤1)中氧气和氨气的体积比为1:1-1:5。

21.上述小麦蚜虫防控抑制剂的制备方法,包括以下步骤:将控失调控剂、石蜡油、纳米二氧化钛、高岭土和水混合,得到小麦蚜虫防控抑制剂。

22.有益效果:本发明操作简便,可进行规模化操作,且成本低廉。本发明制得的防控抑制剂对小麦蚜虫的防控和抑制效果好,在蚜虫来临前使能够可使小麦蚜虫数量降低98-100%,对于已经有蚜虫存在的小麦,防控蚜虫效果可达79.55%以上。

23.优选地,先将控失调控剂与水混合搅拌得到纳米悬浮液,然后将纳米悬浮液与石蜡油、纳米二氧化钛、高岭土混合搅拌,得到小麦蚜虫防控抑制剂。

24.优选地,所述搅拌转速为400-5000rpm,搅拌时间为30-60分钟。

25.本发明的优点在于:本发明中的小麦蚜虫防控抑制剂在蚜虫来临前使能够可使小麦蚜虫数量降低98-100%,明显高于现有技术,现有技术中的抑制剂通过封闭气孔使蚜虫窒息死亡,但其对蚜虫不具备驱逐性,无法对已有蚜虫进行抑制,而本发明对于已经有蚜虫存在的小麦进行防治,防控蚜虫效果可达79.55%以上。

26.本发明添加的石蜡油具有粘附性和疏水效果,将其与纳米二氧化钛和高岭土复配后,通过氢键的连接增强了复合材料的疏水性能以及粘附性。此外,石蜡油为矿物油,具有

高闪点和低挥发性且对光、热和酸稳定。这为其在大田应用中提供了更好的耐候性,并且减少了工业污染,达到绿色环保的效果。

27.本发明中石蜡油具有成膜性和均一性,高岭土为片状结构,喷施于小麦叶片表面可以较好的形成薄膜,覆盖在小麦叶片表面。添加纳米级的高岭土和二氧化钛可有效提高防控抑制剂在小麦叶片表面的均一性和持久性,提高防控抑制剂的作用效果。

28.本发明制备的控失调控剂有控制流失作用,提高了纳米防护膜的作用时间,增强了对蚜虫的防控效果。

29.现有技术中的改性硅油具有低毒性,而石蜡油无毒,且可用于食品医药等方面,对人体及植物的生长无毒无害。

30.本发明相比于原有技术成本更低,对环境更友好。

31.本发明操作简便,可进行规模化操作,且成本低廉。本发明制得的防控抑制剂对小麦蚜虫的防控和抑制效果好,在蚜虫来临前使用可使小麦蚜虫数量降低98-100%,对于已经有蚜虫存在的小麦,防控蚜虫效果可达79.55%以上。

附图说明

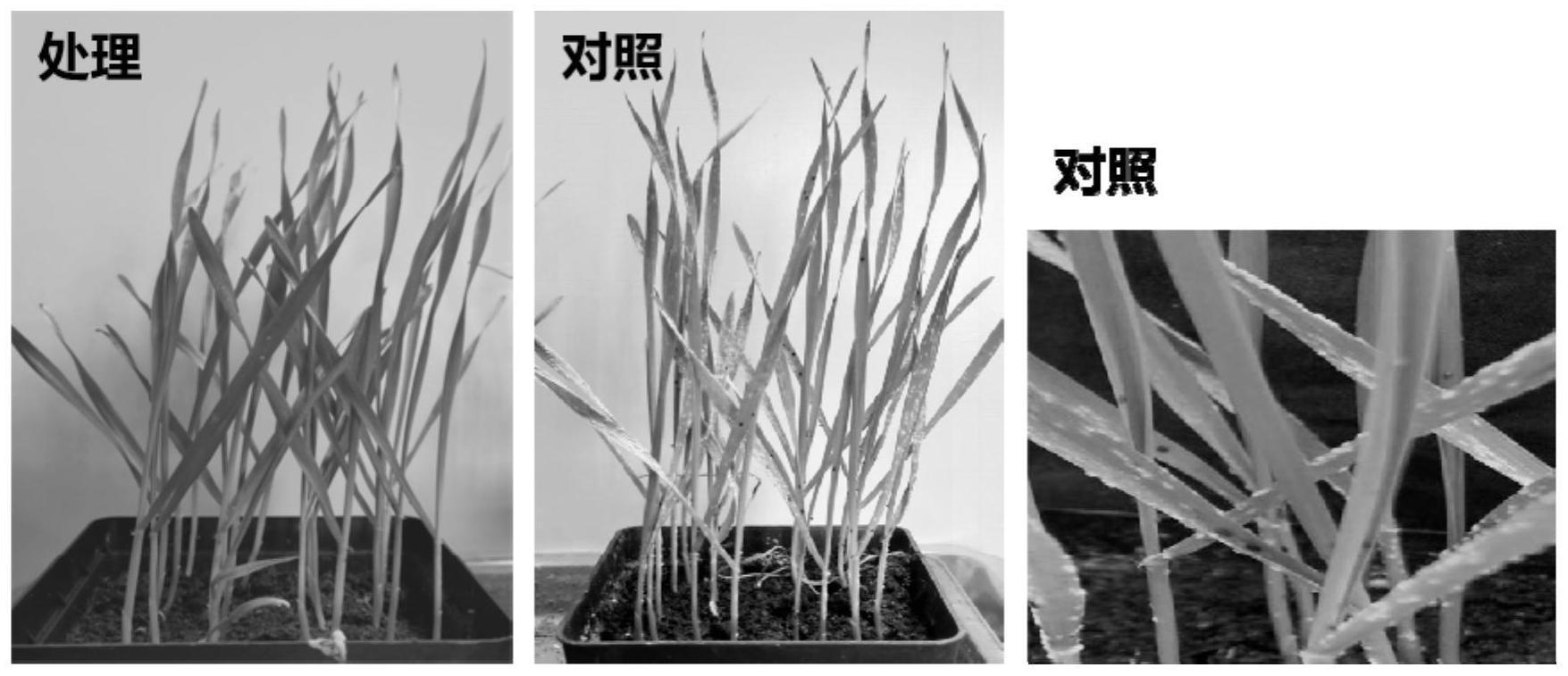

32.图1为本发明实施例1中防控抑制剂处理小麦幼苗叶片的结果图。

33.图2为本发明实施例1中傅里叶红外光谱结果图。

34.图3为本发明实施例1中防控抑制剂的疏水性。

35.图4为本发明实施例1中扫描电镜下的小麦叶片与防控抑制剂的结果图。

36.图5为本发明实施例4中小麦单个叶片上在不同处理下的蚜虫数。

具体实施方式

37.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

38.下述实施例中所用的试验材料和试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径获得。

39.实施例中未注明具体技术或条件者,均可以按照本领域内的文献所描述的技术或条件或者按照产品说明书进行。

40.实施例1

41.小麦蚜虫防控抑制剂,由以下百分比的原料组成:控失调控剂1%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛2

‰

(m/v)、高岭土1

‰

(m/v)、余量为水。

42.本实施例中小麦蚜虫防控抑制剂的制备方法包括以下步骤:

43.1)以氧气和氨气(氧气:氨气(v/v)=1:5)为气体源,利用等离子体(500℃、2kw)在真空条件下对凹凸棒土粉末(800目,吸附级)进行间歇性辐照处理(处理10分钟,停10分钟),总有效辐照时间达到60分钟,便可以在凹凸棒土棒晶表面接上氨基,制得氨基化凹凸棒土;

44.2)在氮气保护的厌氧条件下,采用马弗炉对水稻秸秆进行高温裂解(800摄氏度)50分钟,即可得到微纳生物硅/碳;

45.3)将氨基化凹凸棒土与微纳生物硅/碳按照3:1质量比混合均匀,即得到控失调控剂;

46.4)控失调控剂与水充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得纳米悬浮液,再将纳米悬浮液与石蜡油、纳米二氧化钛、高岭土混合并充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得纳米防护膜,使终浓度为:控失调控剂1%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛2

‰

(m/v)、高岭土1

‰

(m/v)。

47.盆栽小麦处理:

48.(1)对盆栽小麦叶片进行细雾状均匀喷施1次,用量以所喷部位全部湿润为准。

49.(2)在自然条件下,蚜虫自行侵染。

50.(3)对处理后7天的盆栽小麦统计蚜虫侵染情况。

51.(4)经统计该实施例可使小麦蚜虫降低98%,有效降低蚜虫入侵对小麦产量、品质造成的危害。

52.图1为本发明防控小麦蚜虫的防控抑制剂处理小麦幼苗叶片的结果图。

53.如图2和图3所示,本发明中的防控抑制剂经ftir测试后发现各原材料之间通过氢键的连接形成整体,且纳米抑制防控网的疏水角达到102.48

°

具有疏水性,可以与小麦表皮的蜡质层(疏水)进行更好的亲和粘附。

54.如图4所示,本发明中的防控抑制剂可以较好的附着并包裹小麦叶片表面。

55.实施例2

56.小麦蚜虫防控抑制剂,由以下百分比的原料组成:控失调控剂1%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛2

‰

(m/v)、高岭土1

‰

(m/v)、余量为水。

57.1)以氧气和氨气(氧气:氨气(v/v)=1:5)为气体源,利用等离子体(500℃、2kw)在真空条件下对凹凸棒土粉末(800目,吸附级)进行间歇性辐照处理(处理10分钟,停10分钟),总有效辐照时间达到60分钟,便可以在凹凸棒土棒晶表面接上氨基,制得氨基化凹凸棒土;

58.2)在氮气保护的厌氧条件下,采用马弗炉对水稻秸秆进行高温裂解(800摄氏度)50分钟,即可得到微纳生物硅/碳;

59.3)将氨基化凹凸棒土与微纳生物硅/碳按照3:1质量比混合均匀,即得到控失调控剂;

60.4)控失调控剂与水充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得纳米悬浮液,再将纳米悬浮液与石蜡油、纳米二氧化钛、高岭土混合并充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得纳米防护膜,使终浓度为:控失调控剂1%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛2

‰

(m/v)、高岭土1

‰

(m/v),余量为水。

61.田间小麦绿叶期叶片处理:

62.1)对绿叶期田间小麦叶片进行细雾状均匀喷施1次,用量以所喷部位全部湿润为准。

63.2)统计处理后10-30天的田间小麦蚜虫存在情况。

64.3)经统计该实施例可使小麦蚜虫降低87%,有效降低蚜虫入侵对小麦产量、品质造成的危害。

65.实施例3

66.小麦蚜虫防控抑制剂,由以下百分比的原料组成:控失调控剂3%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛1

‰

(m/v)、高岭土1

‰

(m/v)、余量为水。

67.1)以氧气和氨气(氧气:氨气(v/v)=1:5)为气体源,利用等离子体(500℃、2kw)在真空条件下对凹凸棒土粉末(800目,吸附级)进行间歇性辐照处理(处理10分钟,停10分钟),总有效辐照时间达到60分钟,便可以在凹凸棒土棒晶表面接上氨基,制得氨基化凹凸棒土;

68.2)在氮气保护的厌氧条件下,采用马弗炉对水稻秸秆进行高温裂解(800摄氏度)50分钟,即可得到微纳生物硅/碳;

69.3)将氨基化凹凸棒土与微纳生物硅/碳按照3:1质量比混合均匀,即得到控失调控剂;

70.4)控失调控剂与水充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得纳米悬浮液,再将纳米悬浮液与石蜡油、纳米二氧化钛、高岭土混合并充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得纳米防护膜,使终浓度为:控失调控剂3%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛1

‰

(m/v)、高岭土1

‰

(m/v)。

71.盆栽小麦处理:

72.(1)对盆栽小麦叶片进行细雾状均匀喷施1次,用量以所喷部位全部湿润为准。

73.(2)在自然条件下,蚜虫自行侵染。

74.(3)对处理后7天的盆栽小麦统计蚜虫侵染情况。

75.(4)经统计该实施例可使小麦蚜虫降低96%,有效降低蚜虫入侵对小麦产量、品质造成的危害。

76.实施例4

77.小麦蚜虫防控抑制剂,由以下百分比的原料组成:控失调控剂5%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛2

‰

(m/v)、高岭土0.5

‰

(m/v)、余量为水。

78.1)以氧气和氨气(氧气:氨气(v/v)=1:5)为气体源,利用等离子体(500℃、2kw)在真空条件下对凹凸棒土粉末(800目,吸附级)进行间歇性辐照处理(处理10分钟,停10分钟),总有效辐照时间达到60分钟,便可以在凹凸棒土棒晶表面接上氨基,制得氨基化凹凸棒土;

79.2)在氮气保护的厌氧条件下,采用马弗炉对水稻秸秆进行高温裂解(800摄氏度)50分钟,即可得到微纳生物硅/碳;

80.3)将氨基化凹凸棒土与微纳生物硅/碳按照3:1质量比混合均匀,即得到控失调控剂;

81.4)控失调控剂与水充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得纳米悬浮液,再将纳米悬浮液与石蜡油、纳米二氧化钛、高岭土混合并充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得纳米防护膜,使终浓度为:控失调控剂3%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛1

‰

(m/v)、高岭土1

‰

(m/v)

82.盆栽小麦处理:

83.(1)对盆栽小麦叶片进行细雾状均匀喷施1次,用量以所喷部位全部湿润为准。

84.(2)在自然条件下,蚜虫自行侵染。

85.(3)对处理后7天的盆栽小麦统计蚜虫侵染情况。

86.(4)经统计该实施例可使小麦蚜虫降低95%,有效降低蚜虫入侵对小麦产量、品质造成的危害。

87.实施例5

88.小麦蚜虫防控抑制剂,由以下百分比的原料组成:控失调控剂1%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛2

‰

(m/v)、高岭土1

‰

(m/v),余量为水。

89.本实施例中小麦蚜虫防控抑制剂的制备方法包括以下步骤:

90.(1)以氧气和氨气(氧气:氨气(v/v)=1:5)为气体源,利用等离子体(500℃、2kw)在真空条件下对凹凸棒土粉末(800目,吸附级)进行间歇性辐照处理(处理10分钟,停10分钟),总有效辐照时间达到80分钟,便可以在凹凸棒土棒晶表面接上氨基,制得氨基化凹凸棒土;

91.(2)在氮气保护的厌氧条件下,采用马弗炉对水稻秸秆进行高温裂解(800摄氏度)50分钟,即可得到微纳生物硅/碳;

92.(3)将氨基化凹凸棒土与微纳生物硅/碳按照3:1质量比混合均匀,即得到控失调控剂;

93.(4)控失调控剂与水充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得纳米悬浮液,再将纳米悬浮液与石蜡油、纳米二氧化钛、高岭土混合并充分震荡(3000rpm转速下处理30分钟)混匀制得防控抑制剂,使终浓度为:控失调控剂1%(m/v)、石蜡油8%(v/v)、纳米二氧化钛2

‰

(m/v),高岭土1

‰

(m/v),余量为水。

94.盆栽小麦处理:

95.(1)待小麦叶片有明显的蚜虫附着时,对绿叶期小麦叶片进行细雾状均匀喷施1次,用量以所喷部位全部湿润为准。

96.(2)对处理后7天的盆栽小麦统计蚜虫侵染情况,统计方法与实施例1相同。

97.(3)经统计该实施例可使小麦蚜虫降低79.55%,有效降低蚜虫对小麦产量、品质造成的危害。

98.如图5所示,对小麦已感染蚜虫进行抑制,防治效果达到79.55%。

99.以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1