一种杏鲍菇的栽培方法和应用与流程

1.本发明属于食用菌生产技术领域,具体涉及一种杏鲍菇的栽培方法和应用。

背景技术:

2.近年来,随着杏鲍菇工厂化栽培模式在我国不断推广,针对杏鲍菇标准化栽培配套技术的需求日益迫切。

3.目前,工厂化杏鲍菇生产中广泛应用荧光灯等人工光源进行出菇诱导,但在实际生产中发现,即使采用相同的照度(单位勒克斯),也并不都能获得相同或相近的产量和品质,难以形成可重现的标准化生产方案。现有技术中虽有利用白光、蓝色led等光源来栽培杏鲍菇的方法记载,但对于光照强度等参数信息并未详细记载,无法成为实际工厂化生产的参考。因此,目前杏鲍菇的工厂化生产很大程度上仍依赖栽培技术人员的管理经验人为进行光照管理。

4.另一方面,杏鲍菇具有增强人体机体免疫系统、去脂、降压、消食、抗病等各种功效,而这些功效与其所含的多糖、氨基酸等营养物质密切相关,也与其经济价值相关;同时,子实体生产效率也关系到栽培杏鲍菇所产生的经济价值。但目前促进杏鲍菇生长的方法大多无法兼顾杏鲍菇内在营养品质的提高和子实体生产效率。

5.因此,杏鲍菇的工厂化栽培方法仍需优化,以形成可重现的标准化生产方案并同时进一步提高其营养品质和产量。

技术实现要素:

6.针对以上技术问题,本发明提供一种杏鲍菇的栽培方法和应用。该栽培方法通过在杏鲍菇的不同生长阶段采用红光光照处理,显著提高了杏鲍菇的营养品质以及子实体生产效率,且该培养方法能够用于形成标准化生产方案。

7.为达到上述发明目的,本发明实施例采用了如下技术方案:

8.本发明第一方面提供了一种杏鲍菇的栽培方法,包括以下操作:

9.在催蕾期用波长为660nm

±

15nm的红光照射已接种完成的栽培袋出菇侧,保持栽培袋表面光量子通量密度为2-4μmol

·

m-2

·

s-1

;以每黑暗处理3h后用所述红光照射处理1h为一次照射周期,循环照射;至原基长度为3

±

1cm时进行疏蕾;

10.在菌柄伸长期,用波长为660nm

±

15nm的红光照射所述栽培袋出菇侧,保持栽培袋表面光量子通量密度为1-10μmol

·

m-2

·

s-1

;以每黑暗处理1h后用所述红光照射处理1h为一次照射周期,循环照射;至杏鲍菇子实体发育成熟后采收。

11.光照处理作为一种外界信号刺激能够间接调控食用菌生长,不同光照强度对不同种类食用菌原基的效果差异较大。本发明在杏鲍菇催蕾期和菌柄伸长期针对光照条件使用光量子通量密度作为光照强度单位来调控杏鲍菇的生长,控制催蕾期的光量子通量密度为2-4μmol

·

m-2

·

s-1

,此强度有利于原基形成,光照过强不利于原基分化,而较弱光照条件下原基分化则不能进行;菌柄伸长期的光量子通量密度为1-10μmol

·

m-2

·

s-1

,该强度既有利

于提高杏鲍菇产量,还有利于提高杏鲍菇中粗多糖含量以及鲜味氨基酸含量、必需氨基酸含量,使其符合良好蛋白源的要求。

12.目前在杏鲍菇生产中补光均采用模拟自然光照周期,12h光照/12h黑暗。本发明通过光照强度、光照周期结合杏鲍菇不同生长时期的综合研究,在催蕾期和菌柄伸长期进行红光照射时分别采用了不同于自然光照周期的特定照射周期,该特定周期循环结合不同时期的不同光照强度,实现了杏鲍菇子实体产量以及营养品质的显著提高。

13.在催蕾期之前,杏鲍菇母种、原种、栽培袋的制作以及催蕾期前的管理均按常规方法操作即可。在催蕾期,随原基生长情况取下袋口套环并适当打开袋口,以满足其正常生长所需空间。

14.优选地,接种杏鲍菇菌株母种培养物的栽培基质由35%wt玉米芯、23%wt木屑、10%wt玉米粉、10%wt豆粕、20%wt麦麸、1%wt石灰和1%wt石膏组成;其制备方法为:将各原料混合后,加水调节含水量至65%wt,分装后灭菌,在无菌环境下常温冷却后即可接种杏鲍菇菌株母种培养物。

15.示例性地,可对已接种完成的栽培袋按以下方法进行催蕾期前的管理:将已接种完成的栽培袋保持接种口向上放置于25

±

2℃恒温的培养室内层架上,保持空气湿度在50%

±

10%,并将二氧化碳浓度保持在1500

±

200ppm,进行黑暗条件下培养处理,直到菌丝体完全覆盖栽培袋内培养料,之后按上述培养条件继续培养7d进行后熟管理;后熟培养完成后将栽培袋转移至恒定温度为12

±

2℃的培养室,室内空气湿度控制在40%

±

5%,二氧化碳浓度保持在1000

±

200ppm,在此环境下低温培养1d之后按常规生产方法进行搔菌操作。搔菌完成后进入原基形成期管理,按本发明的上述方法进行催蕾期的光照处理。

16.在后熟培养前,优选的培养温度为25℃,二氧化碳浓度为1500ppm;后熟培养完成后,优选的培养温度为12℃,室内空气湿度为40%,二氧化碳浓度为1000ppm。

17.结合第一方面,在所述催蕾期,所述栽培袋表面光量子通量密度保持在2-3μmol

·

m-2

·

s-1

范围内,该范围内的光量子通量密度能够更有效地促进杏鲍菇原基分化,缩短杏鲍菇原基形成时间。

18.结合第一方面,在所述菌柄伸长期,所述栽培袋表面光量子通量密度保持在3-10μmol

·

m-2

·

s-1

范围内,该范围内的光量子通量密度能够获得更高的杏鲍菇产量。进一步优选的光量子通量密度范围为5-10μmol

·

m-2

·

s-1

。

19.结合第一方面,在所述催蕾期,环境温度为15

±

2℃,湿度为85%

±

5%。进一步优选的环境温度为15℃,湿度为85%。

20.结合第一方面,在所述菌柄伸长期,环境温度为15

±

2℃,湿度为85%

±

5%。进一步优选的环境温度为15℃,湿度为85%。

21.结合第一方面,所述栽培方法还包括,在菌柄伸长期先将二氧化碳浓度保持在3000

±

500ppm,2天后将二氧化碳浓度下降至1200

±

200ppm。

22.本发明通过研究发现,不同食用菌在不同生长阶段对氧气的需求量有所不同。对于杏鲍菇来说,上述二氧化碳浓度配合本发明的光照条件处理能够为杏鲍菇生产提供更适宜的生长环境,更有利于其生长以及营养物质的增加。

23.本发明第二方面提供上述栽培方法在工厂化栽培杏鲍菇中的应用。上述栽培方法以波长、光量子通量密度以及照射周期等参数作为控制条件,易于形成标准化的栽培生产

方案,从而能够用于杏鲍菇的工厂化栽培,并能获得高产且高品质的杏鲍菇。

24.本发明的有益效果在于:本发明通过在杏鲍菇子实体发育中的不同生长阶段应用不同强度、不同周期的红光照射处理杏鲍菇栽培袋,同时结合温度、空气湿度与二氧化碳浓度等环境条件控制,可显著增加杏鲍菇子实体产量与粗多糖、必需氨基酸和鲜味氨基酸的含量,同时还能保证杏鲍菇子实体出菇整齐,子实体形态美观。

附图说明

25.图1为本发明检验例2中不同光源的光谱示意图;

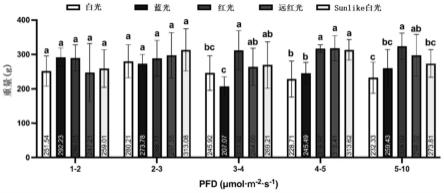

26.图2为本发明检验例4中相同光强范围内不同光质处理下的杏鲍菇子实体产量(第一潮);

27.图3为本发明检验例4中光照强度在1-10μmol

·

m-2

·

s-1

范围内不同光质光照处理下杏鲍菇子实体的产量(第一潮)。

具体实施方式

28.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。

29.现阶段,工厂化杏鲍菇生产中广泛应用荧光灯等人工光源进行出菇诱导,目前食用菌出菇管理技术说明中常用勒克斯(lux)为单位描述光照强度。但在实际生产中发现,即使采用相同lux的照度,也并不都能获得相同或相近的产量和品质,不易获得可重现的标准化生产方案。

30.为了解决以上问题,本发明对工厂化杏鲍菇的栽培方法进行了研究。本发明在研究中发现,以lux作为度量标准时同等强度(即,以lux为单位的照度数值相同)的不同波长的光,其实际辐射功率具有较大差别,而不同的辐照功率对于杏鲍菇的生长能够产生显著影响,该影响能够直接反映在杏鲍菇的营养品质以及子实体生产效率上;并且本发明在研究中还发现,光照周期、光照处理对应的生长阶段等因素也均会对杏鲍菇的生长产生显著影响。

31.基于大量的研究结果,本发明提供了一种杏鲍菇的栽培方法,包括:在催蕾期用波长为660nm

±

15nm的红光照射栽培袋出菇侧,保持栽培袋表面光量子通量密度在2-4μmol

·

m-2

·

s-1

范围内;以每黑暗处理3h后用所述红光照射处理1h为一次照射周期,循环照射;至原基长度为3

±

1cm时进行疏蕾;

32.在菌柄伸长期,用波长为660nm

±

15nm的红光照射栽培袋出菇侧,保持栽培袋表面光量子通量密度在1-10μmol

·

m-2

·

s-1

范围内;以每黑暗处理1h后用所述红光照射处理1h为一次照射周期,循环照射;至杏鲍菇子实体发育成熟后采收。

33.经实验验证,在催蕾期和菌柄伸长期采用上述光照条件能够显著提高杏鲍菇的营养品质以及子实体的生产效率。

34.在催蕾期之前,杏鲍菇母种、原种、栽培袋的制作以及催蕾期前的管理均按常规方法操作即可。为了确保杏鲍菇的良好生长,接种杏鲍菇菌株母种培养物的栽培基质优选由35%wt玉米芯、23%wt木屑、10%wt玉米粉、10%wt豆粕、20%wt麦麸、1%wt石灰和1%wt石

膏组成。

35.在本发明实施例中,对接种完成后的栽培袋按以下方法进行催蕾期前的管理:将接种完成后的栽培袋保持接种口向上放置于25

±

2℃恒温的培养室内层架上,保持空气湿度在50%

±

10,每8小时通风一次,使二氧化碳浓度保持在1500

±

200ppm,进行黑暗条件下培养处理,直到菌丝体完全覆盖栽培袋内培养料,之后按上述培养条件继续培养7d进行后熟管理;后熟培养完成后将栽培袋转移至恒定温度为12

±

2℃的培养室,室内空气湿度控制在40%

±

5%,二氧化碳浓度保持在1000

±

200ppm,在此环境下低温培养1d之后按常规生产方法进行搔菌操作。

36.为了使杏鲍菇具有更好的营养品质和子实体生产效率,本技术实施例中在菌柄伸长期先将二氧化碳浓度保持在3000

±

500ppm,2天后将二氧化碳浓度下降至1200

±

200ppm。

37.本发明提供的上述栽培方法通过发光二极管(led)即可实现。与荧光灯相比,led具有更高的能源效率且能耗较低,使用寿命更长,波长范围和光照强度可调节。与此同时,led与常用的人工照明光源相比,其产生的热量较低,更有利于生物培养环境的精准调控和保持;并且,红光led光源能耗低于白光led能耗,相对于以同等光照强度的白光led照射来说还节约了用电成本。本发明通过使用上述波长范围和光量子通量密度的led光源可精准控制杏鲍菇生长光照处理环境,在杏鲍菇不同生长阶段给予不同强度、特定波长的光照处理,同时结合其他环境条件控制,即可形成有利于培养高营养品质、高产量的杏鲍菇的培养条件,实现杏鲍菇的工厂化节能优质栽培。

38.下面分多个实施例对本发明的技术方案进行进一步的说明。

39.实施例1

40.本实施例提供了一种杏鲍菇的栽培方法,具体包括以下步骤:

41.(1)杏鲍菇母种、原种、栽培袋制作同生产中常规方法。

42.杏鲍菇菌株母种培养基采用pda培养基;

43.栽培袋中的栽培基质由35%wt玉米芯、23%wt木屑、10%wt玉米粉、10%wt豆粕、20%wt麦麸、1%wt石灰和1%wt石膏组成。其制备方法为:使用搅拌装置将各原料完全混合后,加水调节含水量至65%wt,然后装入聚丙烯培养袋中,每袋装量1450g,在0.125kpa,121℃环境下灭菌处理2h,在无菌环境下常温冷却后接种杏鲍菇菌株母种培养物,每袋接种原种30g。

44.(2)将接种完成后的栽培袋保持接种口向上放置于25℃恒温的培养室内单层层架上,保持空气湿度在40%-60%范围内,每8小时通风一次,使二氧化碳浓度保持在1500

±

200ppm进行黑暗条件下培养处理,直到菌丝体完全覆盖栽培袋内培养料,之后按上述培养条件继续培养7d进行后熟管理。

45.(3)后熟培养完成后将栽培袋转移至恒定温度为12℃的培养室,室内空气湿度控制在40%,二氧化碳浓度保持在1000ppm,在此环境下低温培养1d之后进行搔菌操作,搔菌操作同生产常规。搔菌完成后进入原基形成期管理。

46.(4)原基形成期

47.催蕾期:将培养室内温度调整至15℃,增大空气湿度至85%,保持培养室通风使二氧化碳浓度保持在1500

±

200ppm,使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧,保持栽培袋表面光量子通量密度在2-3μmol

·

m-2

·

s-1

范围内,红光照射周期为每黑

暗处理3h后光照处理1h,每24h内6个循环。

48.随原基生长情况取下袋口套环并适当打开袋口,待原基长度长大至3

±

1cm时进行疏蕾操作,使用消毒后的小刀小心将多余原基切下,保留健壮原基,保证每栽培袋中保留2~3个形状美观生长健壮的子实体,此后进行菌柄伸长期管理。

49.(5)菌柄伸长期

50.控制培养室内温度为15℃,空气湿度为85%,保持培养室通风使二氧化碳浓度保持在3000

±

500ppm,使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧,保持栽培袋表面光量子通量密度在5-10μmol

·

m-2

·

s-1

范围内,红光照射周期为每黑暗处理1h后光照处理1h,每24h内12个循环。培养2d后,增加通风次数使二氧化碳浓度下降至1200

±

200ppm,其余培养环境条件不变,进行后续培养直到杏鲍菇子实体发育成熟(子实体生长至长度为13cm-17cm,且菌褶稍微展开,菌盖边缘略有上翘)后采收。

51.实施例2

52.本实施例提供了一种杏鲍菇的栽培方法,具体步骤和栽培条件同实施例1,不同之处在于,催蕾期使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧时,保持栽培袋表面光量子通量密度在3-4μmol

·

m-2

·

s-1

范围内。

53.实施例3

54.本实施例提供了一种杏鲍菇的栽培方法,具体步骤和栽培条件同实施例1,不同之处在于,菌柄伸长期使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧时,保持栽培袋表面光量子通量密度在4-5μmol

·

m-2

·

s-1

范围内。

55.实施例4

56.本实施例提供了一种杏鲍菇的栽培方法,具体步骤和栽培条件同实施例1,不同之处在于,菌柄伸长期使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧时,保持栽培袋表面光量子通量密度在3-4μmol

·

m-2

·

s-1

范围内。

57.实施例5

58.本实施例提供了一种杏鲍菇的栽培方法,具体步骤和栽培条件同实施例1,不同之处在于,菌柄伸长期使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧时,保持栽培袋表面光量子通量密度在2-3μmol

·

m-2

·

s-1

范围内。

59.实施例6

60.本实施例提供了一种杏鲍菇的栽培方法,具体步骤和栽培条件同实施例1,不同之处在于,菌柄伸长期使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧时,保持栽培袋表面光量子通量密度在1-2μmol

·

m-2

·

s-1

范围内。

61.对比例1

62.本实施例提供了一种杏鲍菇的栽培方法,具体步骤和栽培条件同实施例1,不同之处在于,催蕾期使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧时,保持栽培袋表面光量子通量密度在1-2μmol

·

m-2

·

s-1

范围内。

63.对比例2

64.本实施例提供了一种杏鲍菇的栽培方法,具体步骤和栽培条件同实施例1,不同之处在于,催蕾期使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧时,保持栽培袋表面光量子通量密度在4-5μmol

·

m-2

·

s-1

范围内。

65.对比例3

66.本实施例提供了一种杏鲍菇的栽培方法,具体步骤和栽培条件同实施例1,不同之处在于,催蕾期使用波长为660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧时,保持栽培袋表面光量子通量密度在5-10μmol

·

m-2

·

s-1

范围内。

67.检验例1

68.本检验例对实施例1、2以及对比例1~3的栽培方法中杏鲍菇的原基形成时间进行了考察。各实施例和对比例中杏鲍菇原基形成时间如表1所示。

69.表1实施例1、2以及对比例1~3的杏鲍菇原基形成时间统计

[0070][0071]

注:相同字母表示两组数据之间无显著性差异,p>0.05;不同字母表示两组数据之间存在显著性差异,p<0.05。

[0072]

由上表数据可知,在实施例1和实施例2的栽培方法下,杏鲍菇原基形成时间更短,其中实施例1的原基形成时间最短。

[0073]

检验例2

[0074]

本检验例提供了在催蕾期采用不同光源处理时杏鲍菇的原基形成时间。

[0075]

催蕾期前的栽培方法的具体步骤和栽培条件同实施例1;催蕾期分别使用4500k的白光,450nm

±

15nm的led蓝光,735nm

±

15nm的远红光,sunlike白光,660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧,光量子通量密度均选择1-10μmol

·

m-2

·

s-1

,照射周期、温湿度、二氧化碳浓度均同实施例1。催蕾期之后的操作同实施例1。

[0076]

不同光质的光谱如图1所示。

[0077]

各实施例和对比例中杏鲍菇原基形成时间如表2所示。

[0078]

表2不同光质下杏鲍菇原基形成时间统计

[0079][0080]

注:相同字母表示两组数据之间无显著性差异,p>0.05;不同字母表示两组数据之间存在显著性差异,p<0.05。

[0081]

由上表数据可知,红光处理下杏鲍菇原基形成时间最短,与其他光源相比均差异显著。

[0082]

检验例3

[0083]

本检验例对实施例1、3~6的杏鲍菇产量进行了考察。

[0084]

随机选取实施例1、3~6栽培得到的完全成熟可采收的杏鲍菇栽培袋各10个,测量单袋中第一潮杏鲍菇子实体总重量计算单个培养袋子实体平均产量,结果如表3所示。

[0085]

表3杏鲍菇子实体单袋平均产量(第一潮)

[0086][0087]

注:相同字母表示两组数据之间无显著性差异,p>0.05;不同字母表示两组数据之间存在显著性差异,p<0.05。

[0088]

如上表所示,实施例1、3~6的杏鲍菇子实体单袋平均产量之间无显著差异,但实施例1、3、4的产量更高,其中实施例1的产量最高,为324.02g。

[0089]

检验例4

[0090]

本检验例提供了在菌柄伸长期采用不同光照强度、不同光源处理得到的杏鲍菇产量,菌柄伸长期前的栽培方法的具体步骤和栽培条件同实施例1;菌柄伸长期分别使用4500k的led白光光源、450nm

±

15nm的led蓝光光源、735nm

±

15nm的led远红光光源、sunlike led白光光源、660nm

±

15nm的led红光光源照射栽培袋出菇一侧,光量子通量密度选择1-2μmol

·

m-2

·

s-1

、2-3μmol

·

m-2

·

s-1

、3-4μmol

·

m-2

·

s-1

、4-5μmol

·

m-2

·

s-1

、5-10μmol

·

m-2

·

s-1

,光照射周期为每黑暗处理1h后光照处理1h,每24h内12个循环,菌柄伸长期的温湿度、二氧化碳浓度均同实施例1。

[0091]

随机选取不同光照处理下得到的完全成熟可采收的杏鲍菇栽培袋各10个,测量单袋中第一潮杏鲍菇子实体总重量,计算单个培养袋子实体平均产量。结果如图2所示(图2中,相同字母表示两组数据之间无显著性差异,p>0.05;不同字母表示两组数据之间存在显著性差异,p<0.05)。光照强度在1-2、2-3μmol

·

m-2

·

s-1

范围下,不同光质处理下的产量无显著差异,但光照强度在3-4、4-5、5-10μmol

·

m-2

·

s-1

范围时,红光处理下产量均显著高于白光和蓝光处理,光照强度在4-5μmol

·

m-2

·

s-1

范围内时,红光、sunlike、远红光处理下的产量显著高于白光和蓝光处理,光照强度在5-10μmol

·

m-2

·

s-1

范围内时,红光的产量最高,且与白光、蓝光和sunlike相比有显著差异。

[0092]

考虑杏鲍菇实际生产中光照不均匀的问题,本试验对光照强度在1-10μmol

·

m-2

·

s-1

范围内的不同光质光照处理杏鲍菇子实体产量进行了统计分析,结果如图3所示,不同光质光照处理对杏鲍菇子实体影响较为明显,红光、sunlike、远红光处理下的杏鲍菇子实体显著高于白光和蓝光处理,红光处理对杏鲍菇子实体产量提高作用的影响最大,平均单袋产量为306.34g,比白光处理的平均单袋产量(247.74g)增加了23.65%。

[0093]

检验例5

[0094]

本检验例对检验例4中光照强度在1-10μmol

·

m-2

·

s-1

范围内的不同光质光照处理下采收所得杏鲍菇的营养品质进行了统计分析。

[0095]

随机选取实施例1和对照组栽培得到的完全成熟可采收的杏鲍菇成熟子实体各5个,使用消毒的刀片将新鲜的子实体切片后混合均匀后烘干,精准称量100g,参考

gb5009.124-2016方法测定16种氨基酸含量,使用ny/t1676-2008方法测量粗多糖含量;根据相关数据计算必需氨基酸占总氨基酸比例等参数并参考相关公式计算氨基酸评分及必需氨基酸指数等指标,结果如下:

[0096]

1、粗多糖

[0097]

不同光质处理下杏鲍菇中粗多糖含量结果如表4所示。

[0098]

表4不同光质处理下杏鲍菇中粗多糖含量(以干重计/100g)

[0099][0100]

由上表可知,不同光质处理对杏鲍菇子实体粗多糖含量有一定影响,白光处理下粗多糖含量最低,红光处理下样品的粗多糖含量最高,为6.53g/100g,比白光处理下的粗多糖含量增加了22.51%。

[0101]

2、氨基酸

[0102]

不同光质处理下杏鲍菇蛋白质中氨基酸含量结果如表5所示,其中:

[0103]

必需氨基酸/非必需氨基酸(eaa/neaa)=必需氨基酸总量/非必需氨基酸总量

×

100%;

[0104]

必需氨基酸/总氨基酸(eaa/taa)=必需氨基酸总量/氨基酸总量

×

100%。

[0105]

表5不同光质处理下杏鲍菇蛋白质中氨基酸组成及含量比较

[0106]

[0107][0108]

必需氨基酸是完全依靠外界摄入并且人体不能合成的氨基酸,此类氨基酸含量决定了蛋白质的营养价值。由上表可知,5种光质处理下栽培所得杏鲍菇中必需氨基酸含量占氨基酸总量的比值范围在39.68%-41.82%之间,必需氨基酸含量与非必需氨基酸含量比值范围在65.78%-71.87%之间,全部5个处理的两项比值均高于fao/who模式参考值。不同光质处理下上述两项比值大小趋势相同,表现为红光处理下两项比值均最高,sunlike光处理下均最低,白光处理下两项比值均高于蓝光、sunlike光处理但低于红光、远红光处理。

[0109]

根据杏鲍菇蛋白质中必需氨基酸含量计算氨基酸评分及必需氨基酸指数:

[0110]

氨基酸评分为必需氨基酸实际含量与fao/who相应氨基酸含量模式参考值之比,

[0111]

氨基酸评分(aas)=[样品蛋白质中必须氨基酸含量(mg/g)]/[fao/who评分标准模式中相应必需氨基酸含量(mg/g)]

×

100%;

[0112]

必需氨基酸指数(eaai)能反映必需氨基酸含量与标准蛋白质相比接近的程度,

[0113]

必需氨基酸指数

[0114]

式中,n为必需氨基酸总数目;aap为某种必需氨基酸的含量;aae为标准参考蛋白质中必需氨基酸的含量。

[0115]

结果如表6所示:

[0116]

表6不同光质处理下杏鲍菇蛋白质中必需氨基酸组成评价

[0117][0118]

使用氨基酸评分作为标准对5种不同光质处理下的杏鲍菇样品进行评价,红光处理下各项氨基酸评分最高,白光对照相应氨基酸评分同比最低,表示红光处理会对杏鲍菇子实体样品的氨基酸评分产生显著的积极作用。第一限制性氨基酸为亮氨酸,第二限制性氨基酸为异亮氨酸。使用必需氨基酸指数来反映必需氨基酸含量与标准蛋白质相比接近的程度,5种光质处理下样品的必需氨基酸指数(eaai)范围在76.48%-91.37%之间;根据评价标准,当eaai》95时为优质蛋白源,86《eaai《95时为良好蛋白源,75《eaai《86时为可用蛋白源,eaai《75时为不适蛋白源。根据以上结果可知,红光处理下的杏鲍菇为良好蛋白源,其余4种光质处理下的杏鲍菇样品均为可用蛋白源。

[0119]

由检验例3~5的结果可见,本发明通过采用红光光源显著提高了杏鲍菇的子实体产量和营养品质。

[0120]

检验例6

[0121]

本检验例使用电力检测仪对光照强度为10μmol

·

m-2

·

s-1

时不同光质led灯进行功率检测,检测结果如表7所示。

[0122]

表7光照强度为10μmol

·

m-2

·

s-1

时不同光质led灯实测功率

[0123][0124]

结果显示在同等光照强度下,红光led能耗最低,有利于降低工厂化栽培杏鲍菇的成本。

[0125]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1