一种防治室内爬虫的药剂及其制备方法与应用

1.本发明涉及害虫防治技术领域,具体涉及一种防治室内爬虫的药剂及其制备方法与应用。

背景技术:

2.室内爬虫,主要指那些容易藏身在室内卫生间和厨房缝隙中的小型昆虫,包括蟑螂,蚂蚁,蠼螋,鼠妇等多种卫生害虫。这类昆虫多具有负趋光性,白天常躲在温暖、潮湿、食物丰富和多缝隙的阴暗角落,不易被人发现,且大多为杂食性昆虫,食物来源丰富,因此极易暴发成灾。爬虫不仅会污染人类生活环境,而且能携带多种肠道病菌、病毒和寄生虫卵等,传播人类疾病。

3.目前,针对室内爬虫的防治多依赖化学制剂毒饵,这些化学制剂主要包括有机磷类(毒死蜱、乙酰甲胺磷),有机氟类(氟虫腈、氟虫胺)以及新烟碱类(吡虫啉)等。然而,长期使用化学制剂不仅会使害虫抗药性增强,对药剂适口性下降;同时,爬虫到处活动也会传播化学药剂,人畜有接触化学药剂的风险,存在安全隐患。

技术实现要素:

4.本发明意在提供一种防治室内爬虫的药剂及其制备方法与应用,以解决现有技术中在防治室内爬虫时存在的易产生抗药性和药剂安全隐患的问题。

5.为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种防治室内爬虫的药剂,以质量份计,包括硅藻土15-20份、球孢白僵菌孢子粉30-40份、沼液喷雾干燥物20-25份,硅藻土经酸性改性处理。

6.另一方面,本技术方案提供一种防治室内爬虫的药剂的制备方法,包括如下步骤:

7.步骤一、硅藻土的改性,利用硫酸对硅藻土进行改性处理,得酸性改性硅藻土;

8.步骤二、混料并装填胶囊,得胶囊药剂;

9.步骤三、胶囊药剂的投放使用,将胶囊药剂投加到杀虫装置内,对室内爬虫进行诱杀。

10.本方案的原理及优点是:实际应用时,本技术方案中,针对现有技术中在防治室内爬虫时存在的易产生抗药性和药剂安全隐患的问题,对杀虫药剂进行了优化。硅藻土是生物成因的硅质沉积岩,对哺乳动物无毒。昆虫表皮接触硅藻土后,表皮的蜡或者脂肪层,会因为磨损或吸收而失水,从而使害虫脱水后干缩而死。发明人最初采用硅藻土单独对室内爬虫(蟑螂)进行治理,但是实验效果一般。球孢白僵菌属子囊菌门、肉座菌目、虫草菌科、白僵菌属,是一种广谱性昆虫病原真菌,对鞘翅目、同翅目、鳞翅目、蜚蠊目以及螨类防效良好,主要通过接触侵染昆虫表皮发挥杀虫作用。其分生孢子附着在昆虫外表皮上,在适宜条件下萌发产生芽管,芽管穿透寄主体表后进入昆虫体内不断进行营养繁殖,一方面占据昆虫营养破坏寄主组织细胞,另一方面分泌毒素和代谢产物改变昆虫代谢机能,最终导致昆虫死亡,在这一过程中,球孢白僵菌菌丝是否能够顺利穿透昆虫外表皮侵染寄主细胞是其

能否发挥药效的关键。由于室内爬虫,如蟑螂、蠼螋等表皮层均较厚,致使球孢白僵菌菌丝不易穿透害虫表皮,因此单用球孢白僵菌对害虫的防效也较差。本技术方案首次提出将硅藻土与球孢白僵菌联用,提高室内卫生性爬虫的防治效果。但是在项目研发阶段,发明人发现,即使将两者联用,对爬虫的防治效果仍有限,基于此原因进行反向分析并对硅藻土进行酸改性处理。硅藻土经酸性改性后比表面积增大,表面更加粗糙,能够加快磨损昆虫表皮蜡质层,一方面能够使昆虫脱水干缩,另一方面变薄的昆虫表皮也有利于白僵菌菌丝的侵入,同时,酸性改性后硅藻土吸附能力增强,能够帮助白僵菌分生孢子吸附在昆虫表皮,更快侵入昆虫体内,释放有毒物质。另外,以球孢白僵菌与改性硅藻土联用治理室内爬虫,虽然持效性好,能够连锁传播,但是在研发过程中发现其速效性差,需要3-5天。为了加速爬虫的死亡,发明人对药剂的组分进行再次的优化,在杀虫混合物中添加了沼液喷雾干燥物,爬虫取食沼液干燥物后,沼液中含有的腐殖酸,氨氮,广谱抗生素等杀虫物质作用于爬虫消化系统,通过抑制爬虫后续取食过程加速昆虫死亡。

11.本技术方案的有益效果在于:

12.1、本技术方案通过球孢白僵菌、硅藻土与沼液喷雾干燥物的联用增效作用能够快速杀灭爬虫,同时防治效果优于单用白僵菌、单用硅藻土、沼液喷雾干燥物,试验结果表明,硅藻土、球孢白僵菌以及沼液真空干燥物联用后室内条件下对德国小蠊的防治效果达92

±

3.74%,显著优于单用硅藻土的30

±

4.47%,单用球孢白僵菌的60

±

4.47%,以及单用沼液真空干燥物的60%

±

3.16%,增效作用明显。另外,由于蟑螂有取食同伴尸体的习性,可以利用此习性形成白僵菌与硅藻土在蟑螂种群内的水平传播,达到连锁灭蟑的效果。

13.2、本技术方案杀灭爬虫后,由于球孢白僵菌菌丝的作用,爬虫尸体不发臭,即使短期内不能及时清理尸体也不会污染家居环境。

14.3、本技术方案球孢白僵菌与硅藻土毒性均较低,人畜接触无健康风险,对环境安全,居家使用无安全隐患。

15.4、本技术方案中,配套优化了杀虫装置,形成相对密封的杀虫环境,最大可能降低了人畜接触或吸入球孢白僵菌和硅藻土粉末的风险,保障身体健康。

16.优选的,作为一种改进,一种防治室内爬虫的药剂,以质量份计,包括硅藻土15-20份、球孢白僵菌孢子粉30-40份、沼液喷雾干燥物20-25份、红糖10-20份、大豆粉10-20份,硅藻土为圆筛藻。

17.从形成硅藻土的硅藻类型可以分为:圆筛藻、直链藻、羽纹藻、舟型藻等。而本技术方案选用的圆筛藻的比表面积较大,吸附作用更强。此外,本技术方案通过添加大豆粉及红糖等诱食物,能够起到引诱室内爬虫进食的目的,与沼液喷雾干燥物发挥协同作用。

18.优选的,作为一种改进,药剂为胶囊制剂,胶囊内的药剂质量为1.0g。

19.本技术方案中,对胶囊剂内不同装填质量的杀虫混合物的杀虫效果进行验证,分别探究了装填0.6g,0.8g,1.0g,1.2g,1.4g,1.6g药剂,结果表明随着杀虫混合物剂量从0.6g逐渐增大至1.0g,各时间段的存活率逐渐降低。从1.0g到1.6g,不同处理下试虫存活率之间无显著差异,因此选择放入1.0g杀虫混合物的胶囊剂的在杀虫装置内。

20.优选的,作为一种改进,胶囊内药剂的湿度为25-35%。

21.本技术方案中,胶囊剂内的药剂湿度对药剂混合物发挥药效具有较大影响,湿度过大会导致硅藻土粉末结块,吸附能力降低,无法使昆虫脱水干缩,湿度过小会导致球孢白

僵菌菌丝萌发率过低,无法穿透昆虫表皮发挥球孢白僵菌的杀虫作用。

22.优选的,作为一种改进,球孢白僵菌孢子粉中活孢子含量为600亿活孢子/克。

23.本技术方案中,通过对球孢白僵菌孢子粉进行优化,能够保证其活孢子数量,进而保证对爬虫的侵染效果。

24.优选的,作为一种改进,步骤一中,硅藻土为圆筛藻硅藻土,改性处理的具体操作为:向硅藻土内加入浓度为35%的硫酸,混合浸泡24h后,于85℃水浴条件下搅拌1h,而后过滤、洗涤至中性。

25.本技术方案中,圆筛藻的比表面积较大,吸附作用更强,此外,通过对硅藻土进行酸改性处理,能够增加硅藻土的比表面积,同时使得其表面更为粗糙,增大对爬虫的磨损,进而提高球孢白僵菌的侵染效果;上述的酸改性条件为经过试验验证的较优条件。

26.优选的,作为一种改进,洗涤过程用去离子水洗涤。

27.本技术方案中,通过使用去离子水洗涤,能够避免水中钙、镁离子对硅藻土纯度的影响,保证洗涤效果。

28.优选的,作为一种改进,硅藻土改性前及改性后分别进行烘干、磨粉、过筛处理。

29.本技术方案中,改性前进行烘干、磨粉、过筛可保证硅藻土粉末能够充分与浓酸接触进行酸改性。改性后进行烘干、磨粉、过筛可保证酸改性硅藻土的粒径符合试验要求。

30.优选的,作为一种改进,烘干温度为100℃、过筛后控制粒径范围为40-50μm。

31.本技术方案中,通过对改性后的硅藻土进行烘干和过筛处理,获得粒径范围为40-50μm的硅藻土粉末,使制备而成的混合药剂粒径相对小,当混合药剂粘附在爬虫身体上后,不易掉落,可持续的发挥侵染、杀虫作用。

附图说明

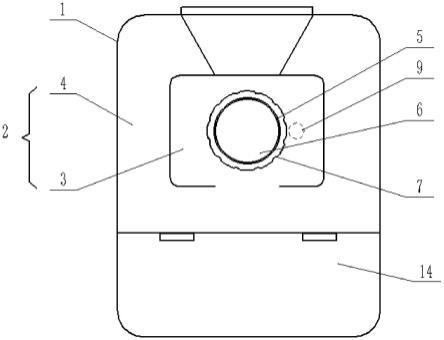

32.图1为本发明实施例中杀虫装置的结构俯视图。

33.图2为爬虫取食仓的主视剖视图。

具体实施方式

34.下面通过具体实施方式进一步详细说明,但本发明的实施方式不限于此。若未特别指明,下述实施方式所用的技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段;所用的实验方法均为常规方法;所用的材料、试剂等,均可从商业途径得到。

35.说明书附图中的附图标记包括:外壳1、爬虫仓2、爬虫取食仓3、爬虫通道4、投药筒5、顶盖6、旋钮7、驱动齿轮8、制动齿轮9、制动杆10、固定卡位11、镰刀片12、挡片13、药剂存储单元14。

36.一种防治室内爬虫的药剂,为胶囊制剂,在胶囊内填充混合药剂,混合药剂包括如下质量份的原料包括硅藻土15-20份、球孢白僵菌孢子粉30-40份、沼液喷雾干燥物20-25份、红糖10-20份、大豆粉10-20份,其中硅藻土以圆筛藻为主,并经酸性改性处理。

37.一种防治室内爬虫的药剂的制备方法,包括如下步骤:

38.步骤一、硅藻土的改性:将天然硅藻土放入烘箱烘干,去除多余水分,烘干过后放入研钵中磨细,过300目(48μm)筛,去除硅藻土中的大颗粒杂质,然后将适量硅藻土放入烧杯中,加入适量35%的硫酸,混合浸泡24h后放置于85℃水浴锅中不断搅拌1h,抽滤,期间不

断加入去离子水进行洗涤,直到硅藻土土样呈中性,在100℃下烘干,然后放在研钵中磨细,过筛,获得粒径范围为40-50μm的硅藻土粉末留用。

39.步骤二、混合并装填胶囊:将上述酸性改性后的硅藻土与沼液喷雾干燥物、球孢白僵菌孢子粉、红糖、大豆粉按比例混合均匀制成药剂明胶胶囊,胶囊的制备方法为现有技术,每粒胶囊内装填的混合药剂质量为1.0g,药剂湿度为25-35%;其中,沼液喷雾干燥物为发酵一个月的沼液经喷雾干燥而得。

40.步骤三、将药剂胶囊配合专用杀虫装置使用。

41.本实施例中的杀虫装置包括:外壳1、爬虫仓2单元、药剂投入单元和药剂存储单元14,杀虫装置的尺寸为:长13cm,宽10cm,高5cm。

42.外壳1起到整体容纳的作用。

43.爬虫仓2单元设置在外壳1内,包括爬虫仓2和爬虫进口、爬虫出口(图中未示出),且爬虫仓2内固定有隔断,隔断将爬虫仓2分隔为位于中部的爬虫取食仓3和包围在爬虫取食仓3外围的爬虫通道4,且爬虫取食仓3和爬虫通道4之间设置有连通口。当需要清理爬虫仓2内部时,只需要掀开外壳1即可。

44.药剂投入单元设置在外壳1内并位于爬虫取食仓3内,药剂投入单元包括投药筒5,爬虫取食仓3内设置有药筒槽,将投药筒5插入到药筒槽中,通过嵌入的方式使两者互相贴合实现固定。投药筒5的顶端设置有顶盖6,且投药筒5的底端开口设置。投药筒5的药剂投入单元还包括切割组件和复位组件,切割组件包括转动连接在壳体上的旋钮7,旋钮7同轴固定在投药筒5的顶端,顶盖6设置在旋钮7的中部位置,用于启闭投药筒5。投药筒5的下部同轴固接有驱动齿轮8,驱动齿轮8啮合有制动齿轮9,制动齿轮9同轴固接有制动杆10,制动杆10转动连接在外壳1内,并位于投药筒5的一侧,外壳1内靠近制动杆10的顶部的位置固定有固定卡位11,制动杆10转动连接在固定卡位11上,如此实现转动连接。制动齿轮9的下方依次设置有镰刀片12和挡片13,镰刀片12与挡片13均焊接固定在制动杆10的外壁上,镰刀片12与挡片13的间距为1/2胶囊,且镰刀片12与挡片13之间呈一定夹角,挡片13设置在投药筒5的针对位置,初始状态下用于封堵投药筒5的底部,镰刀片12错开投药筒5的底部设置,且镰刀片12的刃部在投药筒5外缘处,如此在转动时,可实现挡片13不在丰都投药筒5,药剂下料,同时镰刀片12实现药剂胶囊的切割。。

45.复位单元主要用于投药筒5的投药与复位的切换,投药筒5的外壁与爬虫取食仓3的内壁之间设置有复位弹簧(图中未示出),本实施例中复位弹簧为扭簧。下药时,转动旋钮7使得投药筒5转动,挡片13不再封堵投药筒5底部的下药口,使得药剂胶囊下落并被镰刀片12切割,此时扭簧处于蓄力状态;当下药结束后,操作人员放松旋钮7,此时在扭簧的弹性恢复力作用下,投药筒5反向旋转复位,在驱动齿轮8与制动齿轮9及制动杆10的联动作用下,挡片13复位再次实现封堵。

46.药剂存储单元14设置在外壳1内,并位于爬虫仓2的一侧,药剂存储单元14的顶端转动连接有仓盖。

47.将上述药剂用于室内爬虫防治时,将胶囊药剂从药剂存储单元14取出,并投加到投药筒5内。爬虫受引诱剂引诱通过爬虫通道4进入爬虫取食仓3,此时转动旋钮7实现杀虫药剂的下药及镰刀片12对胶囊药剂的切割,使得内容爬虫混合药剂散落。混合药剂内添加的红糖和大豆粉对爬虫具有食物引诱作用,使得爬虫靠近混合药剂。混合药剂在此过程中

会吸附在昆虫体表,酸改性硅藻土能够在昆虫爬行过程中不断摩擦昆虫节间膜,使昆虫表皮变薄;球孢白僵菌孢子在硅藻土的帮助下更好地吸附在昆虫体表,菌丝侵入昆虫体内导致爬虫逐渐虚弱,沼液喷雾干燥物通过取食进入爬虫中肠干扰肠道正常功能,加速爬虫死亡。此过程需要3-5天。爬虫在取食后随即通过爬虫通道4离开杀虫装置,并在后续与其他爬虫的接触过程中将硅藻土粉末与球孢白僵菌粉末传播给其他爬虫,从而在爬虫群体内引起连锁杀虫反应。

48.实验例一不同药剂组分对防治室内爬虫效果的影响

49.参照gb/t 13917.8-2009《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第8部分:粉剂、笔剂》中对蜚蠊进行室内药效试验的方法,开展了以下实验评价硅藻土、球孢白僵菌和沼液联用药剂混合物对蟑螂的防治效果。分别采用以下处理进行实验。其中,处理组1-3、5-7为实验处理,处理5为空白对照,用于校正死亡率。根据标准文件要求,空白对照死亡率<5%,无需校正;空白对照死亡率在5%~20%,进行校正;空白对照死亡率>20%,试验作废。

50.实施对象择10日龄~15日龄的德国小蠊,每次实验使用10头德国小蠊,雌、雄各半,每个处理重复5次。将药剂组分混匀后,放置足量药剂粉末在强迫接触器下方木质版面上,利用强迫接触器强迫试虫与施药板面接触,分别在第3d(接触72h后)和第5d(接触120h)后观察、记录试虫死亡情况,试验设计及试验结果分别如表1、表2、表3所示。表1中,处理组6与处理组4的区别在于,处理组6的硅藻土未经改性处理;处理组7与处理组4的区别在于,将沼液干燥物替换为等量玉米淀粉。

51.表1不同试验处理的组分配方表

[0052][0053]

表2接触3d,5d后不同处理的试虫死亡数

[0054][0055][0056]

表3接触3d,5d后不同处理的死亡率

[0057]

处理组接触3d后的死亡率(%)接触5d后的死亡率(%)处理组140

±

4.47%60

±

4.47%处理组228

±

3.74%30

±

4.47%处理组346

±

2.45%60

±

3.16%处理组476

±

2.45%92

±

3.74%处理组5//处理组664

±

7.48%70

±

5.48%处理组762

±

3.1%70

±

3.5%

[0058]

从表2、表3的实验数据可知,根据上述结果,处理4的防治效果最好,在接触3d后达到76

±

2.45%,接触5d后达到92

±

3.74%,效果优于单用球孢白僵菌的处理1,单用改性硅藻土的处理2和单用沼液喷雾干燥物的处理3,且具有显著差异。因此,球孢白僵菌与硅藻土联用具有良好的协同增效作用,值得推广。

[0059]

此外,对比处理4和处理6,我们发现改性硅藻土的防治效果显著优于未改性硅藻土,因此硅藻土酸改性有利于杀虫混合物发挥效果。并且对比处理组4与处理组7,可知,沼液喷雾干燥物的添加可显著提升室内爬虫的治理效果,缩短药效发挥作用的时间,提升时效性。

[0060]

实验例二硅藻土与球孢白僵菌最佳配比

[0061]

由于硅藻土和球孢白僵菌之间协同发挥作用,为了探究硅藻土和球孢白僵菌的最优配比,在控制其他成分质量分数不变的情况下(沼液真空干燥物20%,红糖15%,大豆粉15%),测试了球孢白僵菌:硅藻土5种不同配比下蟑螂死亡率(解释说明:处理组1即表示球孢白僵菌添加10%、硅藻土40%)。实验方法同上,选择10日龄~15日龄的德国小蠊,分别在第3d(接触72h后)和第5d(接触120h)后观察、记录试虫死亡情况,试验设计及试验结果分别如表4-6所示。

[0062]

表4硅藻土与球孢白僵菌两种组分不同配比表

[0063][0064][0065]

表5接触3d,5d后不同处理的试虫死亡数

[0066][0067]

表6接触3d,5d后不同处理的平均死亡率

[0068]

处理组接触3d后的死亡率(%)接触5d后的死亡率(%)处理组158

±

7.35%64

±

5.10%处理组272

±

5.83%88

±

5.83%处理组376

±

2.45%92

±

3.74%处理组492

±

3.74%96

±

2.45%处理组564

±

5.10%70

±

4.47%

[0069]

从上述结果可知,球孢白僵菌:硅藻土=2:1的组分配方作为杀虫混合物的最优配方,处理后3d和5d后的死亡率均达到92%以上。

[0070]

实验例三不同重量杀虫混合物的杀虫效果实验

[0071]

为了确定胶囊内杀虫混合物的质量,保证最佳性价比,分别将以下重量的杀虫混合物粉末:0.6g,0.8g,1.0g,1.2g,1.4g,1.6g包裹在胶囊内,测试杀虫效果。将杀虫盒放置在长、宽、高为1.2m

×

1.2m

×

0.6m的纸箱子内,纸箱子一面开口,放入15头德国小蠊后盖上纸盖子。放入后分别在3d,5d,7d,10d和15d后打开纸箱,统计德国小蠊死亡率。每个处理重复5次。试验结果如表7所示:根据实验结果,随着杀虫混合物剂量从0.6g逐渐增大至1.0g,各时间段的存活率逐渐降低。从1.0g到1.6g,不同处理下试虫存活率之间无显著差异,因此我们选择放入1.0g杀虫混合物在装置内。

[0072]

表7不同重量杀虫混合物在不同时间下的平均存活试虫数

[0073][0074]

实验例四混合药剂粒径对吸附效果的影响

[0075]

设置酸改性硅藻土粉末粒径在38-74μm,为测试混合药剂粒径对爬虫表皮吸附效果的影响,以蟑螂为试验对象,分别利用不同粒径范围的改性硅藻土制作杀虫混合物(其余参数设置同实施例1的处理组4),并放入装置内进行试验,对蟑螂在进入杀虫装置前后的体重进行称量(精确值0.0001g),将二者差值作为混合药剂粉末吸附效果的指标参数。每个粒径进行5次重复。

[0076]

表8混合药剂粒径对吸附效果的影响

[0077][0078]

通过实验结果可以看出,粒径范围38-44μm的硅藻土吸附效果最好,因此确定将硅藻土的粒径范围定位40-50μm。

[0079]

实验例五硅藻土酸改性条件对吸附效果的影响

[0080]

采用60%硝酸,60%盐酸,35%硫酸进行硅藻土酸改性,三种条件下改性硅藻土对爬虫的吸附能力略有不同。对比实验如下:(本实验在上述步骤一的基础上,以酸的种类及浓度为变量)以蟑螂为试验对象,分别利用不同浓酸进行改性的硅藻土制作杀虫混合物,并放入装置内进行试验,对蟑螂在进入杀虫装置前后进行称重(精确值0.0001g),将二者差值作为混合药剂粉末吸附效果的指标参数,每种酸改性硅藻土进行5次重复。

[0081]

表9硅藻土酸改性条件对吸附效果的影响

[0082][0083]

实验结果表明,利用浓硫酸进行改性吸附效果最好,蟑螂沾染药剂量最大。

[0084]

以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体技术方案和/或特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明技术方案的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本技术要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1