一种利用丛枝菌根真菌提高马铃薯磷肥利用率的方法及接种装置

1.本发明涉及生物菌种在农业生产中的应用,尤其是一种利用丛枝菌根真菌提高马铃薯磷肥利用率的方法及接种装置。

背景技术:

2.磷是马铃薯生长所必需的营养元素,当磷肥施入土壤后,大部分磷都被土壤固定,所以磷在土壤中的移动性很差;此外,马铃薯在田间的根系分布较浅且密度较低,导致马铃薯吸收磷养分的能力较弱;再加上现有技术中磷肥基础是地表施入,使得马铃薯对磷养分吸收利用差。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种利用丛枝菌根真菌提高马铃薯磷肥利用率的方法及接种装置,解决现有马铃薯对磷养分吸收利用差的问题。

4.本发明采用的技术方案如下:根据本公开的第一方面,本发明提供了一种利用丛枝菌根真菌提高马铃薯磷肥利用率的方法,播种前,将马铃薯切块后通过拌种方法喷施杀菌剂;播种时和生育期追施磷肥;并将丛枝菌根真菌配置成水溶液,在中耕培土后、马铃薯苗期,在马铃薯根系周围钻孔取土,将丛枝菌根真菌的水溶液接种在钻孔中,之后填还钻孔。

5.在本公开的一种示例性实施例中,所述杀菌剂采用咯菌腈。

6.在本公开的一种示例性实施例中,磷肥(p2o5)施用量为160kg/hm2,播种时基施20%磷肥,生育期内通过滴灌带分多次追施80%磷肥,滴灌带埋设位置为地下10cm处。

7.在本公开的一种示例性实施例中,所用丛枝菌根真菌采用南京翠京元生物科技有限公司提供的内生菌根菌剂;每株马铃薯接种2.25g丛枝菌根真菌。

8.在本公开的一种示例性实施例中,丛枝菌根真菌的接种时间在中耕培土后、马铃薯出苗后第8天。

9.在本公开的一种示例性实施例中,丛枝菌根真菌的接种位置如下:在距离马铃薯地上茎10cm半径处钻孔取土,钻孔深度为22cm。

10.随着马铃薯生育时期的推进,马铃薯在田间的根系从0生长至70cm土层;马铃薯在田间的根系分布较浅且密度较小,苗期根系主要分布在0-30cm土层范围内,随着马铃薯生育时期的进一步推进,根系会进一步的增殖并向下生长延伸。苗期之前,因植株未出苗在田间较难精准把握距离植株的接种距离导致马铃薯根系与丛枝菌根真菌(amf)形成共生的能力差,而苗期的马铃薯根系生长较为旺盛,也可精准把握距离植株的接种距离,从而加大了丛枝菌根真菌菌剂与根系的接触面积,进一步增大了真菌菌丝侵入根系的能力,具有较强的与丛枝菌根真菌形成共生的能力;苗期以后,共生关系可以顺利进行;因此,本发明在出苗后、土层22cm深处进行接种。

11.在本公开的一种示例性实施例中,采用钻孔取出的原状土进行填还,保持马铃薯根系附近原始土壤环境,避免回填新土导致根系生长环境的剧烈变化。

12.根据本公开的第二方面,本发明还提供了一种接种装置,用于接种丛枝菌根真菌,所述装置包括两轮车架,车架一侧设有把手和支撑腿;车架上表面通过支架安装搅拌桶,搅拌桶顶部开口,开口中央设置搅拌电机,搅拌电机连接搅拌轴,搅拌轴伸入搅拌桶内,搅拌轴上设有多个沿径向延伸的搅拌叶片;搅拌桶底部设有排液管,排液管分支为两个对称的排液支管,排液支管向下延伸,底部为排液口;每个排液支管上设置一个流量电磁阀;车架上还设有蓄电池。

13.本发明的有益效果在于:本发明将丛枝菌根真菌(amf)与马铃薯根系在苗期建立共生关系,通过共生形成大量根外菌丝,根外菌丝可延伸至马铃薯根系所不能到达的土壤孔隙,并在磷转运蛋白的作用下进行磷素吸收,增加了马铃薯根系对磷的吸收表面积,以此解决现有马铃薯对磷养分吸收利用差的问题。

附图说明

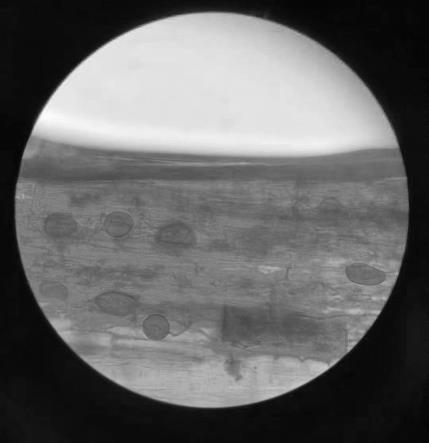

14.图1为本发明试验组2丛枝菌根真菌侵染展示图。

15.图2是本发明接种装置的立体结构展示图。

16.图3是图2的俯视图。

具体实施方式

17.下面通过具体实施例对本发明的技术方案做详细介绍,但本发明的内容不仅仅局限于下面的实施例。以下实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。以下实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。

18.本发明是基于试验田的研究成果,具体的试验田研究条件如下:试验田:本发明在内蒙古阴山北麓地区马铃薯农田中进行试验;试验采用完全随机区组设计,小区面积为90m2,有三次重复;种植密度为45000株/ha;行距90cm、株距25cm;2021年5月3日进行播种,2021年9月7日进行收获;供试马铃薯品种:“克新1号”;从枝菌根真菌菌剂采用南京翠京元生物科技有限公司提供的内生菌根菌剂,有效菌种为根内根包囊霉;试验所用磷肥:统一采用磷酸一铵(p2o5含量为61%)肥料,各试验p2o5用量为160kg/hm2,播种时基施20%,生育期内通过滴灌带追施80%,且分6次进行追施,滴灌带埋设位置为地下10cm处。

19.杀菌剂:采用先正达马铃薯专用拌种剂25%咯菌腈(适乐时)悬浮种衣剂,对多种病原菌引起的种传和土传病害有非常好的防效。

20.试验1试验目的:研究相同施磷量下,播种时以拌种方式接种从枝菌根真菌菌剂处理与不接菌处理,两者在马铃薯产量、磷肥偏生产力、丛枝菌根侵染率的差异。

21.试验内容:试验组1:播种时通过拌种方式接种从枝菌根真菌菌剂,具体操作如下:将马铃薯

切块后通过拌种方法喷施杀菌剂,1.5升适乐时兑水15升,处理1吨种薯;阴干3天后进行播种,播种时通过拌种方式添加从枝菌根真菌菌剂,接菌量为2.25g/株。

22.对照组1.1:与试验组1的区别是不添加从枝菌根真菌菌剂。

23.对照组1.0:与对照组1的区别是不施磷肥。

24.试验结果:见如下表1所示。

25.表1 处理产量(kg/hm2)磷肥偏生产力(kg/kg)丛枝菌根侵染率(%)对照组1.0不施磷肥+拌种添加杀菌剂51316.85b320.73b13.99b对照组1.1施磷肥+拌种添加杀菌剂57720.97a360.76a17.38a试验组1施磷肥+拌种添加杀菌剂+拌种添加从枝菌根真菌菌剂58102.54a363.14a18.28a

结果分析如下:由对照组1.0可知,不施磷肥,丛枝菌根侵染率为13.99;由对照组1.0与对照组1.1比较可知,追加磷肥丛枝菌根侵染率提升;由试验组1与对照组1.1比较可知,相同施磷量下,拌种时添加从枝菌根真菌菌剂,丛枝菌根侵染率几乎没有提高,外源接种amf没有与马铃薯没有形成良好的共生关系,丛枝菌根侵染率没有显著差异,且马铃薯产量和磷肥偏生产力无显著差异。

26.通过上述试验可知,在马铃薯播种时将每株2.25g的剂量通过拌种方式的进行丛枝菌根真菌接种促进马铃薯增产增效的方案是不可行的。

27.试验2试验目的:研究相同施磷量下,马铃薯苗期在根系附近接种从枝菌根真菌菌剂处理与不接菌处理,在马铃薯产量、磷肥偏生产力、丛枝菌根侵染率的差异。

28.试验内容如下:试验组2:出苗后第8天(即苗期)接种从枝菌根真菌菌剂,具体操作如下:s1:将丛枝菌根真菌配置成水溶液备用,具体的,将45g从枝菌根真菌菌剂溶于4升水中配置成水溶液;s2:选取接种位置:在垄上马铃薯植株两侧10cm处利用土钻钻孔取土,土钻垂直钻取22cm土壤,即钻孔深度22cm;s3:接种菌剂:将配置好的菌液注入钻孔内,位于根系附近,接种量为每个钻孔为100ml,即每株2.25g;s4:原状土填还原接种位置:接入菌液后,将土钻钻出的土进行原状土还原,并利用旁边的土壤填满钻孔。

29.对照组2.1:与试验组2的区别是不添加从枝菌根真菌菌剂。

30.对照组2.0:与对照组2的区别是不施磷肥。

31.试验结果:见如下表2所示。

32.表2 处理产量(kg/hm2)磷肥偏生产力(kg/kg)丛枝菌根侵染率(%)对照组2.0不施磷肥+拌种添加杀菌剂51316.85c320.73c13.99c对照组2.1施磷肥+拌种添加杀菌剂57720.97b360.76b17.38b试验组2施磷肥+拌种添加杀菌剂+苗期添加从枝菌根真菌菌剂61349.69a383.44a29.46a

结果分析:由对照组2.0可知,不施磷肥,丛枝菌根侵染率为13.99;

由对照组2.0与对照组2.1比较可知,追加磷肥丛枝菌根侵染率提升;由试验组2与对照组2.1比较可知,相同施磷量下,苗期添加从枝菌根真菌菌剂,丛枝菌根侵染率显著提高,外源接种amf与马铃薯形成了良好的共生关系,丛枝菌根侵染率存在显著差异,且马铃薯产量和磷肥偏生产力均存在显著差异。

33.通过上述试验可知,在苗期通过钻孔将丛枝菌根真菌接种到马铃薯根系附近可以形成较好的共生关系(如图1所示为丛枝菌根真菌侵染展示图),且能增产增效。

34.试验3试验目的:研究相同施磷量下,马铃薯苗期接种相同量的从枝菌根真菌菌剂,不同钻孔深度对马铃薯产量、磷肥偏生产力、丛枝菌根侵染率的影响。

35.试验内容如下:以试验组2的方式进行接种菌剂和施用磷肥,接种位置是距离根系10cm处进行钻孔,不同点是改变步骤s2中土钻钻孔的深度,土钻钻孔的深度分别取6cm、14cm、22cm、30cm,分别对应试验组3、4、2、5。

36.试验结果:见如下表3所示。

37.表3 钻孔深度产量(kg/hm2)磷肥偏生产力(kg/kg)丛枝菌根侵染率(%)试验组36cm57432.48c358.95c18.37c试验组414cm59443.74b371.52b24.38b试验组222cm61349.69a383.44a29.46a试验组530cm59268.38b370.43b23.53b结果分析如下:对比数据后可知,从枝菌根真菌菌剂接种深度对丛枝菌根侵染率有重要影响;对比具体数据可知,钻孔深度为22cm时丛枝菌根侵染率最高,其产量、磷肥偏生产力和丛枝菌根侵染率均显著高于对照组3、试验组4、试验组5;通过上述试验可知,在苗期通过钻孔将丛枝菌根真菌接种到马铃薯根系附近10cm、深度为22cm时,附近可以形成较好的共生关系,且能增产增效。

38.试验4试验目的:研究相同施磷量下,相同钻孔位置(即接种位置相同),马铃薯苗期接种不同量的从枝菌根真菌菌剂,对马铃薯产量、磷肥偏生产力、丛枝菌根侵染率的影响。

39.试验内容如下:以试验组2的方式进行接种菌剂和施用磷肥;不同点是改变步骤s3中菌剂接种量,具体的钻孔注入量分别为:200ml(即0.75g/株)、200ml(即1.5g/株)、200ml(即2.25g/株)、200ml(即3g/株),分别对应试验组6、7、2、8。

40.试验结果:见如下表4所示。

41.表4 菌剂接种量(g/株)产量(kg/hm2)磷肥偏生产力(kg/kg)丛枝菌根侵染率(%)试验组60.7557615.03b360.09b17.87c试验组71.5058482.92b365.52b22.32b

试验组22.2561349.69a383.44a29.46a试验组8360584.06a378.65a31.61a

结果分析如下:对比数据后可知,从枝菌根真菌菌剂接种量对丛枝菌根侵染率有重要影响;对比具体数据可知,接种量为2.25g/株(200ml)、3g/株(200ml)的产量、磷肥偏生产力和丛枝菌根侵染率均显著高于试验组6、试验组7。

42.试验5试验目的:研究相同施磷量下,相同钻孔位置(即接种位置相同),马铃薯苗期接种相同量的从枝菌根真菌菌剂,播种时不使用杀菌剂和使用杀菌剂和对马铃薯产量、磷肥偏生产力、丛枝菌根侵染率的影响。

43.试验内容如下:以试验组2的方式进行接种菌剂和施用磷肥;不同点是做如下试验组:试验组9-播种时不使用杀菌剂处理;试验结果:见如下表5所示,表5 杀菌剂产量(kg/hm2)试验组2经杀菌剂处理61349.69a试验组9未经杀菌剂处理47842.46b结果分析:对比数据后可知,播种时不进行杀菌剂处理产量大幅度下降。进一步研究证实,经过杀菌剂处理后,苗期马铃薯根系附近土壤中杂菌数量较少,根系周围形成一个保护圈,阻碍土壤内病菌的侵入,对植物根部提供保护。因此,播种(5月3日)时拌种添加杀菌剂可以为苗期(6月27日)通过灌根方式添加从枝菌根真菌菌剂制造有利条件。

44.此外,进一步研究发现,虽然播种时对马铃薯块喷施杀菌剂可以为马铃薯根系成长提供一个病菌较少的生长环境,但是杀菌剂同样会对从枝菌根真菌的生长造成危害,所以播种时同时杀菌和接种菌剂几乎没有作用;拌种时喷施杀菌剂,到了苗期马铃薯周围土壤病菌较少,形成了良好的环境,同时杀菌剂失去了杀菌效果,或者残留极低的杀菌效果,此时接种从枝菌根真菌菌剂是合适的时机。

45.本发明还进一步提供了一种接种装置,用于接种丛枝菌根真菌,如图2、3所示,该装置主要包括两轮车架1,车架1右侧设有把手2和支撑腿3;车架1上表面通过支架安装搅拌桶4,搅拌桶4顶部开口,开口中央设置搅拌电机5,搅拌电机5连接搅拌轴,搅拌轴伸入搅拌桶内,搅拌轴上设有多个沿径向延伸的搅拌叶片6。搅拌桶4底部设有排液管7,排液管分支为两个对称的排液支管,排液支管向下延伸,底部为排液口;每个排液支管上设置一个流量电磁阀8,控制每次的接种量;此外,车架上还设有蓄电池9供电。

46.接种装置使用方法如下,在搅拌桶内将从枝菌根真菌菌剂溶于水中,通过搅拌配置成水溶液,使用过程中持续搅拌保持菌剂混合均匀,避免沉淀;推动车架沿着马铃薯垄前行;接种装置跟随在钻孔设备后作业,钻孔设备在垄上马铃薯植株两侧10cm处钻孔取土,接种装置推行对准两侧的钻孔,之后接种菌剂;接种装置后方跟随填土设备,填土设备回填土壤。

47.可以理解,本发明是通过一些实施例进行描述的,本领域技术人员知悉的,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。另外,在本发明的教导下,可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本发明的精神和范围。因此,本发明不受此处所公开的具体实施例的限制,所有落入本技术的权利要求范围内的实施例都属于本发明所保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1