一种组培时植物蒴果的处理装置的制作方法

1.本发明涉及植物组织培养技术领域,具体涉及一种组培时植物蒴果的处理装置。

背景技术:

2.在植物组织培养过程中,兰科植物蒴果材料表面灭菌后,需要避免用手接触实验样本,目前通常采用镊子、小刀或剪刀剖开蒴果果皮取其种子,但是蒴果呈椭圆形状(两端小、中间大),较为光滑,采用镊子等工具难以固定,容易滑落,不好剪切或剖开,采集速度慢,效率较低,不利于长时间操作。并且蒴果剖开后将其种子从蒴果内部抖落至培养瓶的过程中,由于惯性作用,蒴果及种子极易洒落至瓶外或工作台上,增加实验样本的污染概率,不利于组培实验的开展。因此如何提高蒴果种子的采集效率并降低污染风险成为目前亟待解决的问题。

技术实现要素:

3.本发明意在提供一种组培时植物蒴果的处理装置,通过集固定、剪切和撒种功能为一体,能够提高蒴果种子的采集效率,同时避免蒴果及种子洒落污染的问题。

4.本发明提供的技术方案为:一种组培时植物蒴果的处理装置,包括:包裹腔,所述包裹腔为椭圆形,且为左右半腔对称式拼接,所述包裹腔的底端设有下开口,所述下开口设有一对弧形刀片,所述弧形刀片分别设于左右半腔的下开口处,所述弧形刀片拼接后为圆形,且中部留有圆孔。

5.本发明的工作原理及优点在于:本发明一种组培时植物蒴果的处理装置的包裹腔为椭圆形,能够契合蒴果的形状,对放置在内的蒴果起良好的固定作用。对称式拼接的左右半腔便于蒴果的放置。包裹腔下开口露出蒴果的底端,下开口设置的弧形刀片拼接后为圆形,且中部留有圆孔,能够将蒴果底部的果皮进行环形切割。除去果皮后,将包裹腔的下开口置于培养瓶口内,通过抖动包裹腔,蒴果内部的种子可从弧形刀片组成的圆孔处散落至培养瓶中。通过以上过程,本发明集固定、剪切和撒种为一体,在传统兰科植物蒴果种子的提取过程中,相比于传统方法的表面灭菌后先固定,后切割,再撒种的方法,通过采用本发明减少了操作环节,提高了蒴果种子的采集效率,避免了蒴果及种子洒落污染的问题。

6.进一步,所述左右半腔的连接端分别设有相互配合的榫卯槽,所述榫卯槽之间通过转轴连接。

7.相互配合的榫卯槽能够提高左右半腔的匹配固定效果,提高包裹腔的包裹密封性,榫卯槽之间通过转轴连接,便于操作包裹腔的开闭。

8.进一步,所述左右半腔的自由端分别设有把手。

9.左右半腔的自由端分别设有一个把手,平时操作的过程中工作人员需要一只手拿剪刀或小刀,另一只手拿镊子,进行蒴果种子的提取工作,本发明通过把手的设置便于工作人员使用一只手就能操作。

10.进一步,所述左右半腔的自由端之间连接有弹簧。

11.左右半腔的自由端之间连接有弹簧,在弹簧的作用下,包裹腔平时处于闭合状态,在包裹腔夹持蒴果的过程中,弹簧根据蒴果大小进行拉伸调节,以提高包裹腔的适应性。

12.进一步,所述包裹腔的顶端还设有上开口,所述上开口大于下开口,还包括顶盖,所述顶盖翻转连接于左半腔或右半腔的上开口处。

13.通过顶盖能够防止灰尘掉落入包裹腔内,及防止种子抖落的过程中由于惯性作用导致蒴果向上飞出。

14.进一步,所述下开口匹配培养瓶瓶口。

15.包裹腔的下开口匹配培养瓶的瓶口,将其固定后,抖动包裹腔的过程中能够完全避免种子散落至培养瓶中造成污染的问题。

16.进一步,所述左右半腔的内壁分别设有单边牙。

17.左右半腔的内壁分别设有单边牙,单边牙能够提高包裹腔内壁对蒴果的摩擦力,通过对蒴果的固定效果,提高夹持中的稳固性。

附图说明

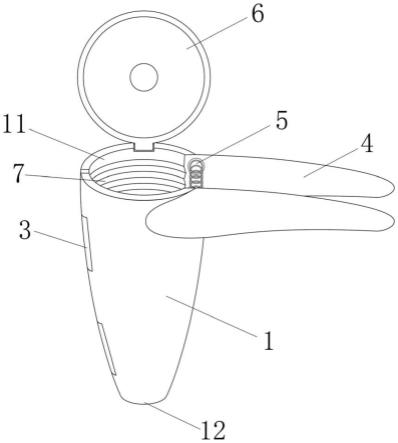

18.图1为本发明实施例一种组培时植物蒴果的处理装置的结构示意图;

19.图2为本发明实施例一种组培时植物蒴果的处理装置的剖切图;

20.图3为本发明实施例一种组培时植物蒴果的处理装置的弧形刀片的结构示意图。

具体实施方式

21.下面将结合附图对本发明技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本发明的保护范围。

22.需要注意的是,除非另有说明,本技术使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域技术人员所理解的通常意义。

23.说明书附图中的标记包括:包裹腔1、弧形刀片2、榫卯槽3、把手4、弹簧5、顶盖6、单边牙7、上开口11、下开口12。

24.实施例:

25.如图1和图2所示,本实施例公开了一种组培时植物蒴果的处理装置,包括包裹腔1、弧形刀片2、把手4、弹簧5和顶盖6。

26.包裹腔1整体为椭圆形,由左半腔和右半腔对称式拼接而成,左右半腔的连接端分别设有相互配合的榫卯槽3,配合后的榫卯槽3之间通过转轴连接,左右半腔可沿转轴转动。

27.左右半腔的自由端分别设有一个把手4,平时操作的过程中工作人员需要一只手拿剪刀或小刀,另一只手拿镊子,进行蒴果种子的提取工作,通过把手4的设置便于工作人员使用一只手就能操作。

28.左右半腔的自由端之间连接有弹簧5,在弹簧5的作用下,包裹腔1平时处于闭合状态,在包裹腔1夹持蒴果的过程中,弹簧5根据蒴果大小进行拉伸调节,以提高包裹腔1的适应性。

29.左右半腔的内壁分别设有单边牙7,单边牙7能够提高包裹腔1内壁对蒴果的摩擦力,通过对蒴果的固定效果,提高夹持中的稳固性。

30.包裹腔1的顶端和底端分别设有上开口11和下开口12,且上开口11大于下开口12,下开口12设有一对弧形刀片2,两片相同的弧形刀片2分别设于左右半腔的下开口12处,如图3所示,弧形刀片2拼接后为圆形,且中部留有圆孔。本实施例中下开口12的尺寸能够匹配培养瓶的瓶口。

31.顶盖6翻转连接于其中一个半腔的上开口11处,通过顶盖6能够防止灰尘掉落入包裹腔1内,及防止种子抖落的过程中由于惯性作用导致蒴果向上飞出。

32.本实施例的实施过程如下:

33.本实施例一种组培时植物蒴果的处理装置在使用的过程中,通过把手4拉开包裹腔1的左右半腔,将灭菌后的蒴果装入包裹腔1内,盖上顶盖6,露出蒴果的底端。然后根据蒴果大小捏紧把手4,此时弧形刀片2将蒴果底部的果皮进行环形切割。除去果皮后,将包裹腔1的下开口12置于培养瓶口内并固定,通过抖动包裹腔1,蒴果内部的种子可从弧形刀片2组成的圆孔处散落至培养瓶中,使用方便,避免了蒴果及种子掉落至培养瓶外造成污染的问题。通过以上过程,本发明集固定、剪切和撒种为一体,在传统兰科植物蒴果种子的提取过程中,相比于传统方法的表面灭菌后先固定,后切割,再撒种的方法,通过采用本发明减少了操作环节,提高了蒴果种子的采集效率,避免了蒴果及种子洒落污染的问题。

34.以上的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述,所属领域普通技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,所属领域普通技术人员可以在本技术得出的启示下,结合自身能力完善并实施本方案,一些典型的公知结构或者公知方法不应当成为所属领域普通技术人员实施本技术的障碍。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本技术要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1