紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置的制作方法

1.本技术涉及紫米育种技术领域,特别是一种紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置。

背景技术:

2.紫米别名“紫糯米”、“接骨糯”,俗称“紫珍珠”。主产区为云南思茅和西双版纳地区,是较珍贵的水稻品种。紫米中含有丰富的蛋白质、脂肪、赖氨酸、色氨酸、核黄素、疏氨素、叶酸等多种维生素,以及铁、锌、钙、磷等人体所需微量元素,是煮食、加工副食品、食疗的佳品。可补血益气,暖脾胃,适应于胃寒痛、消渴、夜多小便等症,特别是孕产妇和康复病人保健食用,具有非常良好的效果。

3.云南省稻种资源丰富,约占全国稻种资源总数的1/10,具有大穂大粒(大白谷、藤蔑谷、早板所、大红谷)、矮秆品种(矮沱谷、矮麻坑)以及特有资源(香糯米、紫糯米、黑米、软米)等。

4.云南地区多山区,山区常年风力较强度,现有紫米种子播种后,存在大量植株在生长阶段发生倒伏的问题。针对植株倒伏问题,多采用育种筛选阶段,从现有种质资源中选出具有抗倒伏能力强的植株,进行种植,以解决紫米植株倒伏问题。

5.现有缺乏能模拟山坡种植环境的抗逆环境模拟装置,且现有模拟装置无法测量植株出现的倒伏程度,需由有经验的实验员进行观察分析后得出结论,影响育种分析的准确性。

6.需待其生长至一定高度后,才能移植进入正常耕种土地。在移植之前,缺乏对育种阶段与秧苗抗倒伏能力测试的装置,导致移植后秧苗生长至齐穗期后,容易在山区发生大面积倒伏,影响收成。

技术实现要素:

7.本技术提供了一种紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置,用于解决现有技术中存在的缺乏能模拟山坡种植紫米环境的抗逆环境模拟装置的技术问题。

8.本技术提供了一种紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置,包括:箱体、排气组件、进气组件、进气盒、土坡;

9.所述土坡容纳设置于箱体内;土坡的第一端靠近进气端设置,土坡的第二端靠近出气端设置;土坡的第一端高于第二端;紫米植株种植于土坡斜坡面上;箱体的进气端面上部开设敞口,进气盒罩设于敞口上;箱体的出气端面下部开设敞口;

10.所述排气组件设置于箱体出气端面上;排气组件包括:排气管和集气盒;集气盒沿箱体侧壁延伸设置,并罩设于箱体出气端下部的敞口上;集气盒下边缘高于土坡第二端设置;

11.所述进气组件包括:鼓风机、进气总管;鼓风机的出气口与进气总管一端相连通;进气总管的另一端与进气盒侧壁相连通;

12.所述气流从箱体进气端均布于箱体内后,沿土坡斜面向集气盒移动,并持续吹扫

土坡斜面上的植株。

13.优选的,所述进气组件包括:多根通风支管;通风支管沿箱体x向相互间隔插设于箱体上部,并与进气总管相连通;通风支管底面上设置多个通风孔。

14.优选的,包括:多个电磁阀,所述电磁阀设置于各通风支管与进气总管相连通的管路上。

15.优选的,包括:多个风速传感器,所述风速传感器设置于各通风支管和进气总管内。

16.优选的,所述风速传感器包括:探头和显示器,探头分别插设于通风支管和进气总管内;探头与显示器电连接。

17.优选的,包括:指示横条;所述指示横条沿土坡第一端上缘设置于箱体内侧壁上;指示横条沿箱体x向设置。

18.优选的,包括:盖体,所述盖体盖设于箱体顶面敞口上。

19.优选的,所述盖体包括:盖板和多个插板,所述插板垂直盖板底面设置于盖板周缘上;插板的外侧壁与箱体内侧壁抵接设置。

20.本技术能产生的有益效果包括:

21.1)本技术所提供的紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置,该装置内填充设置土坡结构,并在迎风坡上种植紫米植株,待其生长至预设高度后,可通过鼓风机持续向箱体内通入气流,以便模拟山坡种植环境,进行育种实验操作。

22.2)本技术所提供的紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置,通过在进风端上设置多个通风支管,并在各通风支管内设置风速传感器,对各通风支管内风速进行准确测量,能根据测试实验设计需要控制吹扫风力,提高模拟准确性。

23.3)本技术所提供的紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置,通过在进风端上设置多个通风支管,并在各通风支管上设置电磁阀,根据实验需要,控制各支管连通,向植株提供不同方向的吹扫风,便于更贴近自然环境的模拟风力。

24.4)本技术所提供的紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置,通过在箱体内侧壁设置刻度,测量发生倾斜、倒伏植株与箱体内侧壁所成角度,以及植株延伸端正对的刻度,对植株倒伏程度进行定量测量,提高育种测量数据的准确有效性。

附图说明

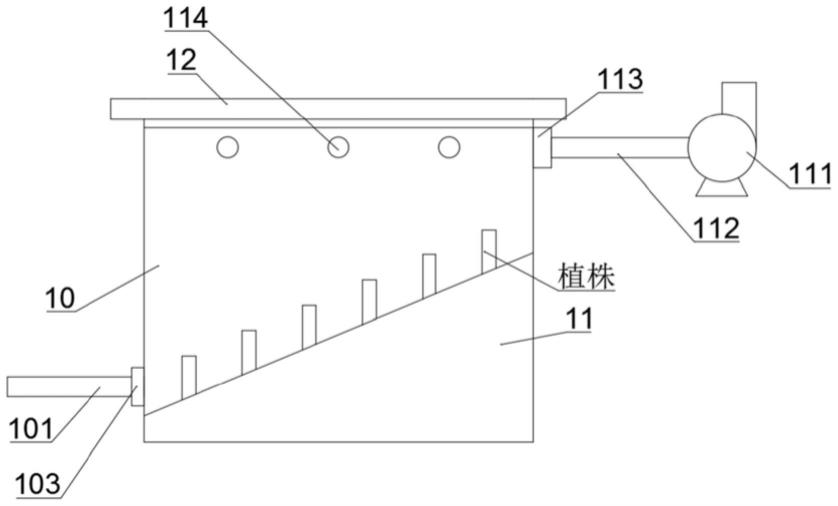

25.图1为本技术提供的紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置主视结构示意图;

26.图2为本技术提供的紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置立体结构示意图;(本技术中所述x、y、z向按本图中所示)

27.图3为本技术提供的通风支管仰视局部放大结构示意图;

28.图4为本技术提供的箱体俯视结构示意图;

29.图5为本技术提供的盖板立体结构示意图;

30.图6为本技术提供的通风支管剖视结构示意图;

31.图7为本技术提供的指示横条设置位置剖视结构示意图;

32.图例说明:

33.10、箱体;101、排气管;103、集气盒;105、指示横条;11、种植土坡;111、鼓风机;

112、进气总管;113、进气盒;114、通风支管;115、通风孔;118、电磁阀;117、安装座;116、探头;12、盖体;121、插板。

具体实施方式

34.为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施方式的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

35.因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

36.本技术中未详述的且并不用于解决本技术技术问题的技术手段,均按本领域公知常识进行设置,且多种公知常识设置方式均可实现。

37.参见图1~7,本技术提供的紫米育种用抗倒伏筛选模拟装置,包括:箱体10、排气组件、进气组件、进气盒113、土坡;

38.土坡容纳设置于箱体10内;土坡的第一端靠近进气端设置,土坡的第二端靠近出气端设置;土坡的第一端高于第二端;紫米植株种植于土坡斜坡面上;箱体10的进气端面上部开设敞口,进气盒113罩设于敞口上;箱体10的出气端面下部开设敞口;

39.排气组件设置于箱体10出气端面上;排气组件包括:排气管101和集气盒103;集气盒103沿箱体10侧壁延伸设置,并罩设于箱体10出气端下部的敞口上;集气盒103下边缘高于土坡第二端设置;

40.进气组件包括:鼓风机111、进气总管112;鼓风机111的出气口与进气总管112一端相连通;进气总管112的另一端与进气盒113侧壁相连通;

41.气流从箱体10进气端均布于箱体10内后,沿土坡斜面向集气盒103移动,并持续吹扫土坡斜面上的植株。

42.该装置利用气流的短路特点,仅在箱体10的上部设置进气组件,箱体10相对侧壁的下部设置出气组件,使得气流需沿土坡斜面这一较短路径移动,实现对土坡斜面上植株的持续吹扫,有效模拟坡地种植环境的常年风吹,有利于育种时筛选出具有较强抗倒伏能力的植株。

43.优选的,进气组件包括:多根通风支管114;通风支管114沿箱体10x向相互间隔插设于箱体10上部,并与进气总管112相连通;通风支管114底面上设置多个通风孔115。

44.按此设置能在箱体10内设置多向流动的气流,提高模拟解决自然环境的程度,避免仅能形成单向气流的问题,提高模拟结果的可靠性。

45.优选的,包括:多个电磁阀118,电磁阀118设置于各通风支管114与进气总管112相连通的管路上。按此设置能便于根据实验要求开闭对应的通风支管114,便于根据实验要求模拟山区风扫情况。

46.优选的,包括:多个风速传感器,风速传感器设置于各通风支管114和进气总管112内。

47.优选的,风速传感器包括:探头116和显示器,探头116分别插设于通风支管114和进气总管112内;探头116与显示器电连接。

48.按此设置能获取进入箱体10内的各进气管的风速,并根据实验设计需要有效准确调节鼓风机111的风速,获取所需实验调节。

49.在一具体实施例中,包括:安装座117,安装座117设置于管道开设的安装孔内,并伸入管道内;探头116插入安装座117内并固定,可以通过设置盖板或者螺纹连接实现安装后,探头116通过电线连接显示屏。采用该安装结构能提高风速传感器的安装可靠性。

50.优选的,包括:指示横条105;指示横条105沿土坡第一端上缘设置于箱体10内侧壁上;指示横条105沿箱体10x向设置。按此设置后,操作人员可根据实验结束时,植株相对指示横条105所成角度确定植株的状态,具体可以设定,当植株与指示横条105平行时,属于未出现倒伏。当指示横条105与植株成30~45

°

时属于出现倒伏,具体参数的设定,可根据实验设计进行设定。

51.优选的,包括:盖体12,盖体12盖设于箱体10顶面敞口上。通过设置盖体12,便于对箱体10内进行各项操作。

52.优选的,盖体12包括:盖板和多个插板121,插板121垂直盖板底面设置于盖板周缘上;插板121的外侧壁与箱体10内侧壁抵接设置。按此设置能提高盖体12的安装可靠性。

53.本技术中所用风速传感器可以为广州一勤光电有限公司生产的4-20ma型号管道风速传感器。

54.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1