一种兼具生物苗种附着采集器的可拆装鱼礁单体装置的制作方法

1.本发明属于生态型人工鱼礁和生态修复技术领域,具体涉及一种兼具生物苗种附着采集器的可拆装鱼礁单体装置。

背景技术:

2.人工鱼礁是人为在海中设置的构造物,为鱼类等生物提供栖息、索饵和避敌场所,其目的是修复和优化海洋生态环境,保护和增殖渔业资源。目前,国内外已广泛开展人工鱼礁建设,进行近海海洋生物栖息地和渔场的修复,而且取得了较好的经济和社会效果。

3.根据投放环境的具体特征和预期取得的效果,人工鱼礁的结构和选材多样。人工鱼礁材料主要可以分为天然材料、废弃物材料、建筑材料和其他材料等4 大类超200种。当前,礁体构型以符合拟投放海洋环境、海域生物特性,安全、绿色环保、易造性和经济性等为主要考量。

4.传统的人工鱼礁主体均坐落在浅层有细砂覆盖的坚硬岩石质海床上。在淤泥质上建造人工鱼礁还存在很大的困难,因人工鱼礁投放后,在海流对泥沙的冲刷作用下礁体可能会出现沉陷或掩埋,以致其无法正常发挥生态调控功能。

5.黄河口作为中国北方最大的河口,沿岸拥有广阔的淤泥底质潮滩,受潮汐季风和陆地泥沙径流量等影响,底质沉积物松散,流动性强,淤积厚度表现“夏储冬输”的显著季节变化。第二,黄河口有极强的潮汐作用,潮汐性质属于不规则半日潮,潮滩底质会暂时暴露出来,底质生物会经受阳光照射以及数小时缺水的威胁。第三,在冬季冰期,黄河口沿岸海冰及开河时的河冰对水上结构物具有很强的破坏作用。第四,黄河口沿岸有许多港口和码头,在潮滩区内外置结构物要保证航道的通畅,不适合投放大型水泥礁体。第五,在黄河口沿岸潮滩区域都属于黄河口生态国家级海洋特别保护区,在该保护区对外置结构物的材料环保要求高。

6.黄河口沿岸曾经分布大面积的牡蛎礁山,是具有较高生物多样性的海洋生境。但由于过度开发,原有的牡蛎礁山环境丧失其自然属性,河口入海泥沙量大,后续生长的牡蛎等贝类幼虫无法固着于松软的泥质沉积物基底之上继续生长形成礁体,其壳体被潮流、波浪等外动力破坏搬运,造成当地包括贝类等多种渔业资源补充能力下降,资源严重衰退,分布区域萎缩。且在冬季冰期,黄河口沿岸海上漂流的海冰及开河时的河冰对水上结构物具有很强的破坏作用。黄河口沿岸还有许多港口和码头,在潮滩区内外置结构物要保证航道的通畅。此外,在黄河口沿岸潮滩区域都被规划为黄河口生态国家级海洋特别保护区,在该保护区对外置结构物的材料环保要求高。为开展黄河口生态环境的修复,需要研制一种环保、便于移动、灵活布置、能在淤泥质底质上保持稳定,不发生淤埋并符合区域内生物附着特质的生态型人工鱼礁装置。

技术实现要素:

7.本发明要解决的技术问题在于提供一种兼具生物苗种附着采集器的可拆装鱼礁

单体装置。所述装置作为一种黄河口沿岸潮滩生态修复技术,还可用于采集贝类苗种。

8.本发明采取以下技术方案:

9.一种兼具生物苗种附着采集器的可拆装鱼礁单体装置,所述装置包括框架、生物附着及采集装置、抗滑移装置和漂浮标识,框架内固定连接生物附着及采集装置,抗滑移装置固定在框架的下部,漂浮标识固定在框架的上部。

10.进一步,所述的框架为方形、三角形和米字型,框架条上预留穿绳孔,等距排布,用于装挂生物附着及采集装置。

11.进一步,生物附着及采集装置包括采集绳和成对的贝壳串,贝壳的光滑面朝内,一对贝壳之间留有3-5mm间隙。贝壳串内外形成不同的附着基质环境,以满足不同生物的栖息需求。

12.进一步,所述抗滑移装置为固定水泥块。

13.本发明所述装置与现有技术相比的有益效果:

14.1)加工制作简单,运输方便,成本低,相对重量小,造型多变,扩展性佳,有利于附着生物生长,不改变海域基本地形地貌,不对当地海域、环境造成破坏。

15.2)装置框架便于拆卸安装,可以分解成框架条现场安装向海内投放,这样便于运输,可以节约大量运输成本,所有框架都是投放前基于长螺丝和螺帽铆孔接口的木条自由组合拼装完成,拆卸简单。组拼后的单体体积小,不影响正常的海上交通。

16.3)框架主体投放和回收简单便利,框架可再次拆卸,水泥块亦可轻松回收。

17.4)框架及生物附着器可根据需要拆取和更换,可为不同种类生物提供不同环境需求。挂板自上而下卡设在横梁上,挂板上会附着相应的生物,当需要调查生物时,仅仅需要将挂板抽离横梁提出水面即可采集生物样本,其采集简单方便、避免了对鱼礁本身的破坏,而且结构简单、成本低廉。

18.5)生物附着器采用双壳形式,内外都可作为生物附着基,半闭合部分还可形成避光、保湿的微环境,可防止在强西南风和大潮时,潮滩底质和礁架暂时暴露出来后日晒和缺水不利于生物存活。附苗效率高。

19.5)礁体材料自重较轻,降低了沉降的风险。

20.6)经过海上周年实验,鱼礁基本未出现下沉及淤积,对一年前试投回收检查,礁架完整,可抗冰,礁架平均入泥厚度为0.1m,不易移动,固着效果很好。

附图说明

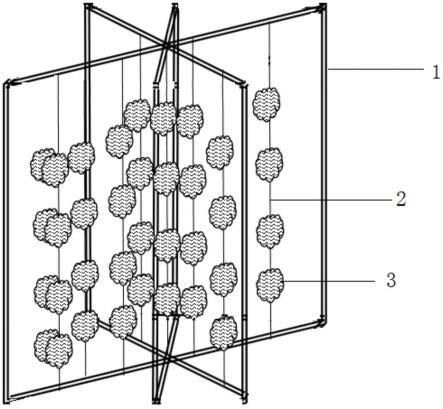

21.图1为本发明装置的结构示意图:1、框架,2、生物附着及采集装置,3、贝壳串;

22.图2为抗滑移装置图。

具体实施方式

23.下面通过实施例来对本发明的技术方案做进一步解释,但本发明的保护范围不受实施例任何形式上的限制。

24.实施例1

25.一种兼具生物苗种附着采集器的可拆装鱼礁单体装置,如图1和图2所示,所述装置包括框架1、生物附着及采集装置2、抗滑移装置和漂浮标识,框架内固定连接生物附着及

采集装置,抗滑移装置固定在框架的下部,漂浮标识固定在框架的上部。

26.所述框架采用榆木材质制作框架条,框架条约长1m

×

宽10cm

×

厚5cm,框架条设置预留有长粗牙t形螺纹筒,便于进行框架组装和拆装需求,在投放前组装成米字型,也可以组装成方形或三角形。框架条上预留穿绳孔,等距排布,用于后期装挂生物附着及采集器。

27.所述生物附着及采集装置,双贝壳串3,采用配对好的扇贝或牡蛎壳,光滑面朝内,十字交叉绑紧,壳间插一小棍,使双壳不闭合,留有3-5mm的间隙;内外形成不同的附着基质环境,以满足不同生物的栖息需求。

28.所述抗滑移装置。在鱼礁四个底座分别绑20kg的小水泥块以固定礁体,中间插入钢筋锁环扣。水泥块与礁架连接采用绳连接,连接处系水手活扣。

29.将生物附着及采集装置系于框架上穿绳孔,系扣采用便于拆卸的水手扣。框架底部四角绑好水泥块。绑绳适当留长,长端系于框架上表面易接触部位。漂浮标识部分固定于礁架上层框架侧缘。

30.选择高潮前,用小船出海至指定位点,组成完成,待低潮时,即可人工将成型的礁体投放至位点,单个礁体布置完成。

31.根据各生物幼苗释放季节,选择高潮前,乘船至指定位点,待低潮时,人员穿防水服下至浅滩。更换生物附着器时,根据需要解开贝壳串绳扣,回收采苗器,亦可根据需要,置换上新的生物附着贝壳串。更换回收框架时,解开水泥柱与框架绳扣,清理框架,移至船上,用电动螺丝机拆卸框架,回收或置换框架条。

32.经过海上周年实验,鱼礁基本未出现下沉及淤积,对一年前试投回收检查,礁架完整,可抗冰,礁架平均入泥厚度为0.1m,不易移动,固着效果很好。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1