一种坑塘养殖尾水净化处理系统的制作方法

1.本实用新型涉及养殖尾水净化处理技术领域,具体地说是一种坑塘养殖尾水净化处理系统。

背景技术:

2.坑塘养殖尾水是在坑塘养殖过程中排放到大自然中的水体,排放尾水主要的超标因子为cod

mn

、总氮、总磷和ss悬浮物。由于目前大部分的坑塘养殖还是小规模的养殖方式,因此仍采用高频率换水的方式来维持坑塘水质。而排出的养殖尾水直排不仅会环境造成影响,还会造成水资源的浪费。

技术实现要素:

3.针对上述问题,本实用新型提供了一种坑塘养殖尾水净化处理系统,该系统可以对养殖尾水进行有效的净化处理,避免养殖污水排放对环境造成影响,同时也节省了水资源。

4.本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:

5.一种坑塘养殖尾水净化处理系统,包括坝体,所述坝体的前侧设置有若干个沿横向呈一字排布养殖坑塘;

6.所述的坝体上设置有潜流池,且所述潜流池的底面到所述养殖坑塘的底面的距离小于所述养殖坑塘的深度;

7.所述的潜流池内设置有过滤填料,所述的潜流池内位于所述过滤填料的上方设置有若干个与所述的养殖坑塘一一对应的布水槽;

8.所述的养殖坑塘和对应的布水槽之间设置有进水管路,且所述的进水管路上设置有水泵;

9.所述潜流池的底部设置有与所述的养殖坑塘一一对应的出水管道。

10.进一步地,所述的出水管道上设置有第一控制阀门。

11.进一步地,所述的养殖坑塘和坝体之间设置有阀门井,所述的第一控制阀门位于所述的阀门井内。

12.进一步地,所述的潜流池内设置有隔墙,且所述的隔墙将所述潜流池的内部空间从左往右依次分割为第一区域和第二区域,所述的第一区域内设置有隔板,且所述的隔板将所述的第一区域从上往下依次分割为潜流区和储存区,所述的过滤填料设置于所述的潜流区内,所述的隔墙上设置有与所述的潜流区的底部相连通的排水管,且所述的排水管上设置有第二控制阀门,所述隔墙的下端设置有与所述储存区的底部相连通的连通水口。

13.进一步地,所述隔板的下方沿横向设置有多个用于支撑所述隔板的承托梁,所述承托梁的下方设置有用于支撑所述承托梁的立柱。

14.进一步地,所述的坝体上位于所述潜流池的后侧设置有泵机井,所述的水泵设置于所述的泵机井内。所述进水管路穿过所述泵机井和潜流池之间的土层之后与所述的布水

槽相连通。

15.进一步地,所述的布水槽包括底板和侧板,所述的底板上均匀布满有布水孔。

16.进一步地,所述布水槽的后侧板上设置有避让缺口。

17.进一步地,所述布水槽的前侧板上设置有避让缺口。

18.本实用新型的有益效果是:

19.1、该系统将养殖坑塘和潜流湿地结合在一起,可以对养殖尾水进行有效的净化处理,避免养殖污水排放对环境造成影响,同时也节省了水资源。

20.2、该系统中潜流池位于上方,养殖坑塘位于下方,在进行尾水净化时只需要通过水泵将养殖坑塘内的尾水泵送到潜流池内即可,而后经过净化的水在自身重力的作用下便可回到养殖坑塘内,节约能源,降低功耗。

21.3、该系统中多个养殖坑塘共用一个潜流池,这样可以降低潜流池的深度,从而降低坝体的高度,降低施工成本和施工难度。

附图说明

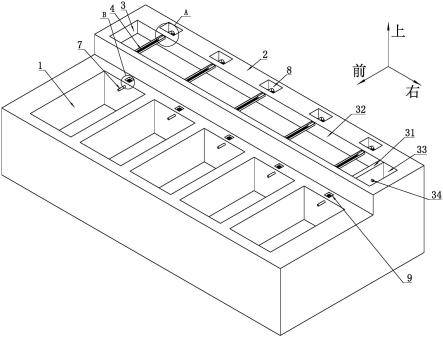

22.图1为本系统的立体结构示意图;

23.图2为图1中a部分的放大结构示意图;

24.图3为图1中b部分的放大结构示意图;

25.图4为本系统的剖面图;

26.图5为潜流池去除隔板后的立体结构示意图;

27.图6为图5中c部分的放大结构示意图;

28.图7为布水槽的立体结构示意图。

29.图中:1-养殖坑塘,

30.2-坝体,

31.3-潜流池,31-隔墙,32-第一区域,321-隔板,322-潜流区,323-储存区,324-承托梁,325-立柱,33-第二区域,34-排水管,

32.4-布水槽,41-底板,411-布水孔,42-侧板,43-避让缺口,

33.5-水泵,

34.61-第一进水管道,62-第二进水管道,

35.7-出水管道,71-第一控制阀门,

36.8-泵机井,

37.9-阀门井。

具体实施方式

38.为了方便描述,现定义坐标系如图1所示,并以左右方向为横向,前后方向为纵向,上下方向为竖向。

39.如图1和图4所示,一种坑塘养殖尾水净化处理系统包括若干个设置于水平面上的养殖坑塘1,且若干个所述的养殖坑塘1沿左右方向呈一字排布。所述养殖坑塘1的后侧设置有一沿横向延伸的坝体2,所述坝体2的顶面标高高于所述的水平面。

40.作为一种具体实施方式,本实施例中所述的水平面上设置有五个沿横向呈一字排

布的养殖坑塘1。

41.如图1所示,所述的坝体2上设置有一长度方向沿横向延伸的潜流池3,且所述潜流池3的底面到所述养殖坑塘1的底面的距离小于所述养殖坑塘1的深度。优选的,所述潜流池3的底面到所述水平面的距离为300mm-40mm。所述的潜流池3内设置有过滤填料(图中未示出)。所述的潜流池3内位于所述过滤填料的上方设置有若干个与所述的养殖坑塘1一一对应的布水槽4,所述的布水槽4沿前后方向延伸,且所述布水槽4的前、后两端分别与所述潜流池3的前侧壁和后侧壁固定连接。

42.如图7所示,所述的布水槽4包括一呈长方形结构的底板41,所述底板41的四个边上分别设置有垂直于所述的底板41向上侧延伸的侧板42,所述的底板41和侧板42共同形成开口朝向上方的箱体结构。所述的底板41上均匀布满有布水孔411。所述布水槽4的前侧板42和后侧板42分别通过膨胀螺栓(图中未示出)与所述潜流池3的前侧壁和后侧壁固定连接。

43.如图4所示,所述的养殖坑塘1和对应的布水槽4之间设置有进水管路,所述进水管路的一端与所述养殖坑塘1的底部相连通,所述进水管路的另一端与所述的布水槽4相连通,且所述的进水管路上设置有水泵5。

44.作为一种具体实施方式,本实施例中所述的进水管路包括第一进水管道61和第二进水管道62,其中所述的第一进水管道61埋设于地下。所述第一进水管道61的一端与所述养殖坑塘1的底部相连通,所述第一进水管道61的另一端通过法兰连接的方式与所述水泵5的进水口相连接。所述第二进水管道62的一端通过法兰连接的方式与所述水泵5的出水口相连,所述第二管道的另一端与所述的布水槽4相连通。

45.如图1和图4所示,所述潜流池3的底部设置有与所述的养殖坑塘1一一对应的出水管道7,所述的出水管道7埋设与地下,且所述出水管道7的一端与所述养殖坑塘1的上部相连通,所述出水管道7的另一端与所述潜流池3的底部相连通。所述的出水管道7上设置有第一控制阀门71。

46.进一步地,如图1所示,所述的潜流池3内设置有隔墙31,且所述的隔墙31将所述潜流池3的内部空间从左往右依次分割为第一区域32和第二区域33。如图4所示,所述潜流池3的第一区域32内设置有隔板321,且所述的隔板321将所述潜流池3的第一区域32从上往下依次分割为潜流区322和储存区323,所述的过滤填料设置于所述的潜流区322内。所述的隔墙31上设置由于所述的潜流区322的底部相连通的排水管34,且所述的排水管34上设置有第二控制阀门(图中未示出)。所述隔墙的下端设置有与所述的储存区323的底部相连通的连通水口(图中未示出)。

47.进一步地,如图5和图6所示,所述的隔板321为混凝土预制的混凝土板件。所述隔板321的下方沿横向均布设置有多个用于支撑所述隔板321的承托梁324,所述承托梁324的下方设置有至少两个用于支撑所述承托梁324的立柱325。

48.进一步地,如图2和图4所示,所述的坝体2上位于所述潜流池3的后侧设置有泵机井8,所述的水泵5设置于所述的泵机井8内。所述第一进水管道61的一端与所述养殖坑塘1的底部相连通,所述第一进水管道61的另一端穿过所述泵机井8的底面之后与所述水泵5的进水口相连接。所述第二进水管道62的一端与所述水泵5的出水口相连接,所述第二进水管道62的另一端穿过所述泵机井8和潜流池3之间的土层之后与所述的布水槽4相连通。

49.进一步地,所述布水槽4的后侧板42上设置有用于容纳所述第二进水管道62的避让缺口43。

50.进一步地,为了安装的通用性,所述的布水槽4的前侧板42上设置有用于容纳所述第二进水管道62的避让缺口43。

51.进一步地,所述的养殖坑塘1和坝体2之间设置有与所述的出水管道7一一对应的阀门井9,所述的第一控制阀门71位于所述的阀门井9内。

52.进行尾水净化时,首先使第一控制阀门71处于关闭状态,然后启动水泵5,从而将一个养殖坑塘1内的尾水通过水泵5泵送到布水槽4内,而后尾水通过布水槽4的布水孔411流道过滤填料中进行净化处理。经过一定时间的水力停留之后,打开第二控制阀门,潜流区322内的经过净化的水通过排水管34进入到第二区域33,最终经过隔墙31上的连通水口流入储存区323内。然后使经过经过过滤填料净化后的水在储存区323内静置一段时间后,打开第一控制阀门71,使经过净化的水重新流入到养殖坑塘1内。

53.待该养殖坑塘1内的水充满之后,重复上述操作,从而对下一养殖坑塘1的尾水进行净化处理。

54.在这里,所述的布水槽4起到三个作用:第一,所述的布水槽4起到布水的作用;第二,所述的布水槽4起到过滤的作用,可以对尾水中的悬浮颗粒物进行有效过滤,避免悬浮颗粒物进入到过滤填料内,造成堵塞。第三,由于所述的布水槽4位于所述过滤填料的上方,因此布水槽4内的尾水在下落过程中会和空气接触,且尾水被布水孔411分割,能够增大与空气的接触面积,从而起到曝气的效果。

55.另外,之所以采用多个养殖坑塘1共用一个潜流池3的方式,是因为这样可以增大潜流池3的面积,而在工作过程中潜流池3只需要对一个养殖坑塘1的水进行净化,即潜流池3内只需要能够容纳一个养殖坑塘1的尾水即可,这样便可以减小潜流池3的深度,从而降低坝体2的高度。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1