一种双向采光的日光温室的制作方法

1.本实用新型涉及温室技术领域,尤其涉及一种双向采光的日光温室。

背景技术:

2.随着我国人民生活水平的不断提高,人们对反季节蔬菜的需求量正不断提升,用于种植反季节蔬菜的日光温室也建设的越来越多,如何合理选择和设计日光温室的各项参数,充分利用冬季日光资源,对于发展反季节蔬菜生产具有重要的意义。目前,各地的日光温室中,柔性墙体日光温室建设周期短,造价较低,冬季采光好,且对原有土地破坏性小,因此得到广泛的使用。

3.现有的柔性墙体日光温室采用无胶棉保温被作为主要保温材料,以金属骨架支撑,保温被覆盖在温室的北侧、以及东西两侧,南侧的保温被可卷起至屋脊处,通过保温被替代传统的砖墙或土墙。柔性墙体日光温室的高跨比不受造价影响,比较容易达到或超过1:2,使温室南屋面的太阳光透光折射率较高,白天可以快速的升温,以保证温室冬季正常的蔬菜生产,同时,这也导致在不拆膜情况下,该类型温室在炎热季节时比传统日光温室温度高,降温相对困难,对种植也造成了一定的影响;另外,现有的柔性墙体日光温室室内光照不均匀,北侧光照强度较低,导致最北侧的植物长势明显不如南侧的植物长势,结果率较差。

4.因此,需要一种双向采光的日光温室,以至少解决柔性墙体日光温室因高度增加采光变好导致夏季室内温度过高降温相对困难影响种植、且光照不均影响北侧植物长势的问题。

技术实现要素:

5.本技术的主要目的在于,提供一种双向采光的日光温室,以至少解决柔性墙体日光温室夏季降温相对困难影响种植、且光照不均影响北侧植物长势的问题。

6.为了实现上述目的,本技术提供如下技术方案:

7.本技术提供了一种双向采光的日光温室,包括温室骨架和驱动装置;

8.所述温室骨架的顶部拱起形成位于屋脊两侧的第一侧面与第二侧面;

9.所述温室骨架自内向外依次覆盖有透明覆盖材料层以及保温层;

10.所述保温层包括分别铺设于所述第一侧面和所述第二侧面的第一保温被和第二保温被,所述驱动装置分别连接于所述第一保温被和所述第二保温被的底部,用于驱动所述第一保温被和所述第二保温被卷起至所述屋脊处,以使所述第一侧面部分形成第一采光面,使所述第二侧面部分形成第二采光面;

11.其中,所述第一采光面靠近地面处和靠近所述屋脊处分别设有第一通风口和第二通风口,所述第二侧面设有靠近地面且位于所述第二采光面下方的保温蓄热墙,所述第二采光面靠近所述保温蓄热墙处设有第三通风口。

12.在本技术的一些实施例中,还包括相对设置且分别与所述第一侧面和所述第二侧

面相邻的第一侧墙与第二侧墙,所述温室骨架通过基础与地面相连接;所述温室骨架包括相互连接的后墙骨架和骨架主体,所述后墙骨架位于所述第二侧面且与地面相连接,所述后墙骨架为中空的双层结构,所述保温蓄热墙设于所述后墙骨架内,且分别连接于所述第一侧墙和所述第二侧墙。

13.在本技术的一些实施例中,所述保温蓄热墙包括保温土、支撑网、挡土层以及保温层,所述保温土设于所述后墙骨架内,所述挡土层、所述支撑网依次设置于所述保温土朝向所述第一侧面的一侧,所述保温层设于所述保温土背离所述第一侧面的一侧,所述第三通风口位于所述保温蓄热墙与所述屋脊之间,且靠近所述保温蓄热墙。

14.在本技术的一些实施例中,所述第一通风口、所述第二通风口与所述第三通风口分别相互平行,且分别沿所述第一侧墙和所述第二侧墙的连线方向贯穿设置。

15.在本技术的一些实施例中,所述透明覆盖材料层为散射薄膜,所述第一通风口、所述第二通风口、所述第三通风口分别为卷膜式通风结构,且所述第一通风口、所述第二通风口以及所述第三通风口处分别设有防虫网。

16.在本技术的一些实施例中,所述第一通风口与所述地面的距离不小于0.3m,不大于0.8m。

17.在本技术的一些实施例中,所述第一通风口、所述第二通风口以及所述第三通风口沿第一方向的长度为1.0m~1.4m,所述第一方向为所述第一侧面与所述第二侧面的连线方向。

18.在本技术的一些实施例中,所述第一保温被与所述第二保温被分别由无胶棉制成,且自所述屋脊分别沿所述第一侧面和所述第二侧面向下铺设至地面;所述第二保温被的内表面为白色。

19.在本技术的一些实施例中,所述驱动装置包括第一卷被机构和第二卷被机构,所述第一卷被机构驱动连接于所述第一保温被的底部,所述第二卷被机构驱动连接于所述第二保温被的底部;所述第一卷被机构与所述第二卷被机构分别用于驱动所述第一保温被和所述第二保温被卷起至所述屋脊处。

20.在本技术的一些实施例中,所述第二保温被的厚度大于所述第一保温被的厚度,或,

21.所述第二保温被为双层保温被结构,每层所述保温被结构驱动连接于一个所述第二卷被机构。

22.相较于现有技术,本技术提供的双向采光的日光温室至少具有以下有益效果:在与第一采光面相对的第二侧面设置保温蓄热墙,从而保证了温室的保温蓄热效果,提高了温室内的温度。

23.本技术通过在第二侧面设置可卷起的第二保温被,与第一保温被配合形成双侧卷被结构,通过第二保温被卷起露出第二采光面,通过第二采光面进一步提高了温室的采光效果,从而可以对温室北侧进行光照补充,以能够满足温室的日照需求,使夏季温室内部光线均匀,使北侧的植物具有较好的长势,提高结果率。

24.本技术通过在第二侧面设置第三通风口,在夏季室外温度较高时,通过卷起第二保温被开启第三通风口,与第一通风口和第二通风口配合,可以显著的改善温室内的自然通风状况,快速降低室内温度。

25.上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

附图说明

26.通过参考附图阅读下文的详细描述,本实用新型示例性实施方式的上述以及其他目的、特征和优点将变得易于理解。在附图中,以示例性而非限制性的方式示出了本实用新型的若干实施方式,相同或对应的标号表示相同或对应的部分,其中:

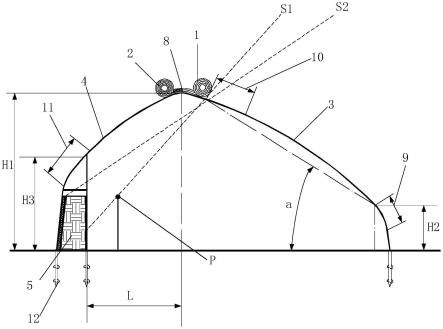

27.图1示出了现有技术中现有的柔性墙体日光温室的结构示意图;

28.图2示出了本实用新型的一个示例性实施例的双向采光的日光温室的结构示意图;

29.图3示出了本实用新型的一个示例性实施例的双向采光的日光温室的顶部覆盖材料层的位置示意图。

30.附图标号说明:

31.1、第一保温被;2、第二保温被;3、第一采光面;4、第二采光面;5、保温蓄热墙;6、第一覆盖材料层;7、透明覆盖材料层;8、屋脊;9、第一通风口;10、第二通风口;11、第三通风口;12、基础;

32.100、主体骨架;200、采光面;300、保温被;400、通风窗。

具体实施方式

33.下面将参照附图更详细地描述本实用新型的示例性实施方式。虽然附图中显示了本实用新型的示例性实施方式,然而应当理解,可以以各种形式实现本实用新型而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本实用新型,并且能够将本实用新型的范围完整的传达给本领域的技术人员。

34.需要注意的是,除非另有说明,本实用新型使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域技术人员所理解的通常意义。

35.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

36.现有的柔性墙体日光温室采用无胶棉保温被作为主要保温材料,如图1所示,日光温室包括主体骨架100,主体骨架100通过地面基础连接于地面,主体骨架100上覆盖有薄膜,薄膜上铺设有保温被300,该保温被300可以自南屋面底脚卷起至屋脊处,露出的部分用作采光面200,以便于透过太阳光线,利用光照进行升温,在靠近南屋面底脚处和南屋面顶部分别设置通风窗400,保温被300的下缘连接有卷被机构,通过卷被机构实现保温被的卷起。图1所示的柔性墙体日光温室透光率较好,白天可以快速的升温,从而实现温室冬季正常的蔬菜生产,但在不拆膜的情况下,炎热的夏季时,这种类型温室比传统日光温室温度

高,降温相对困难,对种植也造成了一定的影响。另外,由于采光面200位于南侧,在保温被300卷起后,透过采光面200进入温室室内的光线并不均匀,导致在最北侧的植物长势明显不如南侧的植物长势,结果率较差。而在寒冷地区的冬季,利用光照在白天进行升温,再通过保温被300及北侧保温被对温室进行保温的效果一般,不足以满足喜温蔬菜的生长温度需求。

37.为解决现有技术存在的问题,如图2所示,本实用新型提供一种双向采光的日光温室,包括温室骨架和驱动装置;温室骨架的顶部拱起形成位于屋脊8两侧的第一侧面与第二侧面;温室骨架自内向外依次覆盖有透明覆盖材料层7以及保温层;保温层包括分别铺设于第一侧面和第二侧面的第一保温被1和第二保温被2,驱动装置分别连接于第一保温被1和第二保温被2的底部,用于驱动第一保温被1和第二保温被2卷起至屋脊8处,以使第一侧面部分形成第一采光面3,使第二侧面部分形成第二采光面4;其中,第一采光面3靠近地面处和靠近屋脊8处分别设有第一通风口9和第二通风口10,第二侧面设有靠近地面且位于第二采光面4下方的保温蓄热墙5,第二采光面4靠近保温蓄热墙5处设有第三通风口11。

38.本技术涉及的双向采光的日光温室,在与第一采光面3相对的第二侧面设置保温蓄热墙5,从而保证了温室的保温蓄热效果,提高了温室内的温度,以能够满足寒冷地区冬季的蔬菜水果等植物的生长温度需求。

39.本技术通过在第二侧面设置可卷起的第二保温被2,与第一保温被1配合形成双侧卷被结构,通过第二保温被2卷起露出第二采光面4,通过第二采光面4进一步提高了温室的采光效果,从而可以对温室北侧进行光照补充,以能够满足温室的日照需求,使温室内部光线均匀,使北侧的植物具有较好的长势,提高结果率。

40.本技术通过在第二侧面设置第三通风口11,在夏季室外温度较高时,通过卷起第二保温被2开启第三通风口11,与第一通风口9和第二通风口10配合,可以显著的改善温室内的自然通风状况,快速降低室内温度。

41.在本技术的一些实施例中,日光温室呈南北向设置,第一采光面3位于南向,第二采光面4位于北向,日光温室的长度方向沿东西向设置,以南北向为跨度方向,以东西向为长度方向,图2所示的双向采光的日光温室的结构为南北向的断面示意图。

42.在本技术的一些实施例中,日光温室还包括相对设置且分别与第一侧面和第二侧面相邻的第一侧墙与第二侧墙,即东墙和西墙,温室骨架通过基础12与地面相连接;

43.温室骨架包括相互连接的后墙骨架和骨架主体,后墙骨架位于第二侧面且与地面相连接,后墙骨架为中空的双层结构,保温蓄热墙5设于后墙骨架内,且分别连接于第一侧墙和第二侧墙。

44.在本技术的一些实施例中,基础12采用螺旋桩的方式埋于地下,可呈横纵排列设置,温室骨架的第一侧面和第二侧面的底部分别连接于一排基础12,且与基础12露出于地面的部分通过焊接或者螺栓连接,其中,后墙骨架的双层结构中的每层均连接于一排基础12。

45.温室骨架整体为全钢结构,呈横纵设置的框架式分布,且通过螺栓或者自攻螺丝等实现可拆卸连接。

46.保温蓄热墙5的两端分别连接于第一侧墙和第二侧墙,保温蓄热墙5包括保温土、支撑网、挡土层以及保温层,保温土设于后墙骨架内,挡土层、支撑网依次设置于保温土朝

向第一侧面的一侧,保温层设于保温土背离第一侧面的一侧,第三通风口11位于保温蓄热墙5与屋脊8之间,且靠近保温蓄热墙5。

47.第一侧墙或第二侧墙可以设置温室出入口,第一侧墙与第二侧墙可以通过设置固定式复合无胶棉保温被覆盖而实现保温,或可以在保温被外侧设置彩钢板以及聚苯乙烯泡沫板等保温板以进一步提高保温效果。

48.保温层由彩钢板和/或聚苯乙烯泡沫板制成,用于与挡土层形呈南北向封闭的空间,用于容纳保温土。

49.后墙骨架为双层结构,用于设置保温蓄热墙5。保温蓄热墙5沿东西向贯穿日光温室的长度方向,用于对北侧提供蓄热保温的效果。保温蓄热墙5通过支撑网对挡土层提供支撑和提高挡土强度,支撑网可以为钢丝网,挡土层可以由pe布制成,用于避免保温土散落,后墙骨架之间还可以设置若干沿东西向设置的加强梁,用于提高对保温土的支撑效果。pe布朝温室室内设置,可以吸收太阳光线,在白天时,太阳光通过第一采光面3进入温室内部,保温蓄热墙5通过透过pe布的光线吸收阳光辐射热量,同时提供蓄热和保温的效果,在夜间较冷的环境下,保温蓄热墙5通过热量的传递将吸收的热量提供至温室室内,从而实现对北墙的保温蓄热功能,进一步增加了温室的温度,提高温室的升温速度,从而实现温室冬季正常的蔬菜生产。

50.在不拆膜的情况下,炎热的夏季时,柔性墙体日光温室比传统日光温室温度高,降温相对困难,对种植也造成了一定的影响。因此,在第二侧面上设置第三通风口11,第三通风口11位于保温蓄热墙5与屋脊8之间,且靠近保温蓄热墙5设置,通过第三通风口11与第一通风口9、第二通风口10配合进行通风降温,进一步提高了降温通风效果。

51.在本技术的一些实施例中,第一侧面靠近地面处设有第一通风口9,第一侧面靠近第一覆盖材料层6处设有第二通风口10,第一侧面的位于第一覆盖材料层6处和第一通风口9之间的部分形成第一采光面3。

52.在本技术的一些实施例中,第一通风口9、第二通风口10与第三通风口11分别相互平行,且分别沿第一侧墙和第二侧墙的连线方向贯穿设置,即沿东西向分别连接于第一侧墙和第二侧墙设置。

53.在本技术的一些实施例中,透明覆盖材料层7由散射薄膜制成,第一通风口9、第二通风口10、第三通风口11分别为卷膜式通风结构,且第一通风口9、第二通风口10以及第三通风口11处分别设有防虫网。

54.卷膜式通风结构为本领域常用通风结构,在薄膜表面设置开口,通过卷轴带动上方的薄膜卷起,露出开口以及开口内的防虫网,防虫网可以用于在通风口打开时防止害虫或鸟类进入温室;通风结束后时,放下卷轴使卷起的薄膜向下搭接于开口下方的薄膜上,且与下方的薄膜通过卡簧和卡槽相卡接,实现封闭开口的目的。通过卡簧和卡槽使薄膜之间相卡接属于本领域常用技术手段,具体原理不再赘述。

55.在本技术的一些实施例中,如图2所示,第一通风口9设置于靠近地面处,第一通风口9与地面的距离不小于0.3m,不大于0.8m。

56.在本技术的一些实施例中,第二通风口10位于第一侧面靠近屋脊8处。第一侧面的位于第一覆盖材料层6处和第一通风口9之间的部分形成第一采光面3,使阳光通过第一采光面3以及第二通风口10照射进温室内。

57.在本技术的一些实施例中,第一通风口9、第二通风口10以及第三通风口11沿第一方向的长度为1.0m~1.4m,从而保证自然通风效果。第一方向为第一侧面与第二侧面的连线方向,即南北向。

58.本技术在第二侧面设置第三通风口11,在夏季室外温度较高时,通过卷起第二保温被2开启第三通风口11,与第一通风口9和第二通风口10配合,可以显著的改善温室内的自然通风状况,快速降低室内温度。

59.在本技术的一些实施例中,第二采光面4与地面之间形成第一夹角,第一夹角为40

°

~50

°

,冬季可以通过第二采光面4反射较多光照,增加温室北侧光照,且能增加钢架水平推力,增大温室稳固性。

60.通过第二采光面4进一步对日光温室室内进行补光,天气回暖时,可以在白天将第二保温被2卷起,通过第二采光面4在北侧进行采光,进一步补充光照,改善室内光照环境。

61.在本技术的一些实施例中,第二采光面4的水平投影宽度为:室外平均温度为5℃时,正午阳光能够透过第一采光面3照射到温室内的最北侧作物冠层、且温室所在地冬至日前后1.5个月内正午阳光照射范围能够覆盖保温蓄热墙5高度范围及宽度范围时,屋脊8与保温蓄热墙5朝向室内侧之间在第一方向的水平距离,其中,第一方向为第一侧面与第二侧面的连线方向,即南北向。保温蓄热墙5的宽度范围即保温蓄热墙5在南北向的厚度。

62.在对日光温室进行建设时,以室外平均温度达到5℃时的正午太阳光线透过第一采光面3照射到最北侧植物冠层为标准,同时保证温室所在地冬至日前后1.5个月内北侧保温蓄热墙5高度范围及宽度范围内能得到阳光照射,以此而确定屋脊8位置,即第二采光面4的水平投影宽度,该屋脊8位置相对于传统的温室形成了南移的效果,在温室高度一定的情况下,第一采光面坡度变大,透光率提高,从而能够保证室内的光照效果,改善室内的光照环境,同时还能保证寒冷时期保温蓄热墙5的蓄热效果,进而为提高温室室内的温度和光照效果提供了支持。

63.根据温室的设计要求,需要保证冬至日多排温室中每座温室日照时间均不低于4h,而日光温室整体高度的提升,导致南北向前排温室对后排温室的挡光面积更大,需要扩大温室南北向间距以满足日照要求,降低了温室的土地利用率。

64.本技术中屋脊8位置相对于传统的温室形成了南移的效果,相对于现有技术对于该温室相邻的北侧的土地遮光范围减小,从而可以缩短相邻的两个温室南北向间距,提高土地利用率。

65.本技术中,在第二侧面,即北屋面设置第二保温被2,由于本技术的第二采光面4的水平投影宽度较大,在寒冷的冬季,覆盖于第二采光面4的第二保温被2的面积也增加了,从而减少了室内热量流失,在温室保温性能方面进一步提供了支持。

66.在本技术的一些实施例中,第一采光面3与地面呈倾斜设置,第一采光面3与地面之间形成屋面角,屋面角的大小为:温室所在地在冬至日10点时,透过第一采光面3的阳光与第一采光面3的法线方向的夹角小于43

°

时,第一采光面3与地面之间的角度。

67.在对日光温室进行建设时,通过温室所在地在冬至日10点到14点的太阳光入射角小于43

°

时,以确定第一采光面3的倾斜角度,即南屋面坡度,从而可以保证在冬至日时,太阳光的透光率得到提高,进一步提升了温室冬季时的采光性能,同时,太阳光的照射进温室的范围能够覆盖在温度足够的跨度范围内,从而保证温室室内的光照效果。

68.第一采光面3的倾斜角度,即第一侧面的第一保温被1卷起后的位置与第一通风口9上边缘之间的连线与地面的夹角,该夹角增加,可以使太阳光的入射角度减小,从而使在冬至日正午前后4小时内,太阳光对温室南屋面第一采光面3透过后的辐射照度衰减小于2%,从而充分利用了冬季日光资源,提高了太阳能的利用率,弥补了因第一采光面3比传统日光温室短而损失的光照。

69.第一采光面3的角度与太阳光入射角的关系可以通过如下公式进行计算:

70.在屋面角一定的情况下,各种不同弧面对温室总进入光量的影响基本在3%的范围内,因此忽略第一采光面3的弧度,以屋面角替代第一采光面3进行计算:

71.cos i=cos a

×

sin h+sin a

×

cos h

×

cos a

[0072][0073][0074][0075]

t=15

°×

(st-12)

[0076]

其中,i为太阳光线入射角;h为任意时刻太阳高度角;为当地地理纬度角;δ为太阳赤纬角;a为日光温室第一采光面3的屋面角;a为太阳方位角;n为日序数,即计算日距1月1日的天数;t为太阳时角;st表示真太阳时。

[0077]

上述公式根据现有技术的记载获取,具体推导过程不再赘述。

[0078]

通过上述公式可以计算得出:

[0079]

当以北纬40

°

高度h1=5.2m,净跨为10m的日光温室为例时:

[0080]

当温室北屋面水平投影宽度以夏至日正午太阳光线照射到最北侧作物冠层为标准时,温室第一采光面3的屋面角为a=25.6

°

。冬至日地方时上午10点,温室朝向正南时,第一采光面3太阳光入射角为i=47.87

°

;

[0081]

当以3月中旬正午太阳光线照射到最北侧作物冠层为标准时,最北侧作物距离保温蓄热墙5具有第一预设距离,冠层距离地面具有第二预设距离,具体位置可参考图2示意的p点位置,温室第一采光面3的屋面角a=32.0

°

,比传统温室第一采光面3的屋面角提高了6.4

°

。冬至日地方时上午10点,温室朝向正南时,第一采光面3太阳光入射角i=42.98

°

。由于太阳光线进入地球大气层时,会出现折射现象,所以实际的第一采光面3透过的太阳光入射角还会小于计算值。温室第一采光面3太阳光入射角小于43

°

,使冬至日正午前后4小时内,太阳光对温室南屋面,即第一采光面3透过后的辐射照度衰减小于2%,从而充分利用了冬季日光资源,提高了太阳能的利用率;弥补了因第一采光面3比传统日光温室短而损失的光照。

[0082]

在本技术的一些实施例中,为了进一步提高保温蓄热效果,第二侧面位于保温蓄热墙5之上设有水幕帘蓄热装置,水幕帘蓄热装置包括水幕帘组件以及储水装置,储水装置设于第一侧面的底部,水幕帘组件与储水装置通过管路和水泵连通,水幕帘组件吸收第一采光面3透过的光照热能并与储水装置形成热量循环。

[0083]

水幕帘组件沿东西向设于保温蓄热墙5上方,包括相互连通的各个管路,储水装置

设于第一侧面底脚处的地面中,该用于容纳储水装置处可以用于防寒沟,水泵用于将通过水幕帘组件输送至储水装置内,并将储水装置内的水输送至水幕帘组件中,形成循环水路,白天利用流动的水可以不断地吸收太阳辐射热能并将其储存,晚上可以通过水的循环流动,将储存的热量释放水温室,用于在低温时段进行加温。水幕帘蓄热装置(附图未示出)为现有产品,通过水幕帘蓄热装置,进一步提高了温室内的加温效果。

[0084]

在本技术的一些实施例中,如图3所示,透明覆盖材料层7包括第一覆盖材料层6和透明覆盖材料层7,第一覆盖材料层6覆盖于屋脊8,透明覆盖材料层7分别覆盖于第一侧面以及第二侧面,且与第一覆盖材料层6相连接;第一覆盖材料层6由白色pvc涂层布制成,透明覆盖材料层7由散射薄膜制成,第一覆盖材料层6与透明覆盖材料层7通过卡簧卡槽相互卡接。

[0085]

现有技术中温室骨架上全覆盖透明薄膜,当薄膜老化或透光率下降需要更换时,往往需要同时将保温被拆除,更换好之后再装回,浪费大量的人工和拆装时间。

[0086]

本技术通过白色pvc涂层布,可以使第一覆盖材料层6在第一侧面透过部分太阳光,并在第二侧面对通过第一采光面3入射的太阳光反光,从而提高室内的光照效果。由于pvc涂层布的强度、耐老化度远远优于散射薄膜,在薄膜需要进行更换时,可将第一保温被1和第二保温被2卷起至第一覆盖材料层6处,不必再拆装保温被,可以节省大量人工,提高更换效率。第一覆盖材料层6与透明覆盖材料层7通过卡簧卡槽连接为本领域的常规技术手段,具体不再赘述。

[0087]

在一些实施例中,第一覆盖材料层6的南北向的宽度为1.2m~1.6m。

[0088]

透明覆盖材料层7为具有散射功能的薄膜,可使室内光照更加均匀,提高作物产量。

[0089]

在本技术的一些实施例中,日光温室还包括多个防尘带,防尘带沿垂直于第一侧面和第二侧面连接方向间隔设置,每个防尘带的一端连接于屋脊8,另一端连接于第一侧面的底部。

[0090]

防尘带设于温室外表面,两端与温室固定,中间呈自由状态,可以在风力的作用下对温室外表面进行拍打,从而对透明覆盖材料层7上的灰尘或者积土进行拍打,以保证第一采光面3的透光率,及时清除薄膜上的灰尘,增大薄膜透光率。

[0091]

在本技术的一些实施例中,防尘带可以分别设置在第一采光面3和第二采光面4处。

[0092]

在本技术的一些实施例中,第一保温被1与第二保温被2分别由无胶棉制成,且自屋脊8分别沿第一侧面和第二侧面向下铺设至地面。

[0093]

第一保温被1和第二保温被2分别包括自外向内依次设置的防水编织布层、珍珠棉层、无胶棉层、和编织布层。防水编织布层由具有防水涂层的pe布制成,无胶棉层有无胶棉制成,厚度根据每平米克重而定,编织布层由pe布制成。

[0094]

第二保温被2的内表面为白色,从而可以对第一采光面3透过的太阳光线进行反光。

[0095]

在本技术的一些实施例中,驱动装置包括第一卷被机构和第二卷被机构,第一卷被机构驱动连接于第一保温被1的底部,第二卷被机构驱动连接于第二保温被2的底部。

[0096]

第一卷被机构与第二卷被机构分别用于驱动第一保温被1和第二保温被2卷起至

屋脊8处。

[0097]

第一卷被机构和第二卷被机构均为电动式卷被机构(附图未示出),通过电控箱或者遥控器即可实现操作,其为现有产品,具体结构和工作原理不再赘述。

[0098]

在本技术的一些实施例中,第二保温被2的厚度大于第一保温被1的厚度,或,

[0099]

第二保温被2为双层保温被结构,每层保温被结构驱动连接于一个第二卷被机构。

[0100]

本技术中,第二保温被2进行加厚处理,从而保证第二采光面4的保温效果,在寒冷时期,能够保证温室室内温度。

[0101]

第一保温被1和第二保温被2可以通过φ75*5.5旧油田管进行卷被,抗扭能力强,可减少卷被不直的现象发生,也可使保温被占据顶部宽度更小,减少顶部保温被的遮光宽度。

[0102]

如图2所示,以净跨10m的温室为例,该温室呈南北设置,长度方向呈东西设置,第一采光面3朝南,后墙骨架的北侧与地面的夹角约为85

°

,保温蓄热墙5南北向宽1m,高度h3为1.8m,在室外平均温度达到5度时,正午太阳光线s1照射到温室室内最北侧植物冠层,同时能够在冬至日前后1.5个月内正午太阳光线照s2射于保温蓄热墙5高度及宽度范围,从而保证寒冷时期温室保温蓄热墙5的蓄热效力,相对延长温室北屋面,即第二采光面4的水平投影宽度l,此时,北屋面水平投影宽度l范围为2.0m-3.3m,以能够满足上述要求,提高补充光照的效果。通过提高温室南屋面的坡度使其为25

°

~39

°

,以保证温室的第一采光面3在冬至日10点到14点的太阳光入射角小于43度,从而保证太阳光的透光率。在这种规格的温室中,第一通风口9的底部可以设于离地面高度0.5m处,顶部可以为离地面高度h2为1.5m处,第一通风口9的下部即为第一侧面的底脚,该底脚与地面可以呈82

°

夹角,从而保证最低作业高度在1.5m以上,使温室南屋面的太阳光透射率较高,白天可以较快的提升温室内的温度;在不补温的情况下,晚上在北方地区也可完全满足喜温蔬菜的生产越冬需求。

[0103]

本技术提供的日光温室,在寒冷的冬季,温室北侧加厚保温被覆盖的面积占比增大了,减少了室内的热量流失,在温室保温性方面得到了一定的提高,并在北侧设置第三通风口11有利于夏季降温;由于温室屋脊8位置相较于传统温室南移,对该温室北侧土地的遮光范围减小,可缩短相邻的温室南北向间距,提高土地利用率;在跨度和高度一定的情况下,本技术相较于传统温室南屋面坡度变大,太阳光入射角减小,透光率提高,提升了温室冬季的采光性能。

[0104]

可以理解的是,上述装置中的相关特征可以相互参考。另外,上述实施例中的“第一”、“第二”等是用于区分各实施例,而并不代表各实施例的优劣。

[0105]

在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本实用新型的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。

[0106]

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1