一种立体式鱼类沉性卵的孵化装置的制作方法

1.本实用新型涉及孵化装置技术领域,尤其涉及一种立体式鱼类沉性卵的孵化装置。

背景技术:

2.众所周知,常见的鱼卵可以分成好几种型态,有沈性卵和浮性卵,其中沉性卵可以分成不附着卵、附着卵、缠绕系卵。类似鲑鳟鱼类的卵就是属于比较典型的案例,它属于沉性卵中的不附着卵。在自然条件下,成鱼洄游后需要寻找适合的卵石河床,直接产卵在河床的上游底部,在经过适宜的水流温度等条件孵化出来的幼苗会在卵石缝隙中游走,最终顺着河流入海长大。在过去的近百年时间,人类对于有着沉性鱼卵的鱼类繁殖进行人工干预的手段主要有两种:

3.第一种,主要是对自然环境进行人工改造,对河道进行重新设计与施工,重新修整后的河道面貌会尽可能还原到自然界中鱼类适合的产卵场的条件,此方法在日本新加坡等国家的增殖放流的建设中比较多见。这种方法虽然接近天然环境并且可以做到一劳永逸,但是也存在诸多的限制:首先是自然条件下鱼卵处于暴露且不受保护的状态、同时又有诸多天敌气候等干扰因素,孵化率是极其低下的;其次是这种改造河道的方法不仅需要当地政策法规等条件的支持还需要投入巨大的资金以及相当长的施工周期才能让项目能投入使用;第三就是这种对河道重新修整还原到接近自然界条件的方法并不适用于我国目前飞速发展的经济基建情况,目前我们国家大部分的水电站、路桥工程等都会对自然环境的鱼类的繁殖产生影响,因此这种改造方式并不适合我国的国情;

4.第二种,对鱼卵进行人工孵化等繁育操作。在进行鱼类人工繁育过程中,其中一个必要的环节便是在进行人工授精操作以后,必须要人工给予适宜的孵化环境和条件,对人工授精的鱼卵进行孵化。在早期,我国乃至于全世界范围内,基本上是使用水池或池塘,甚至脸盆等进行鱼卵的孵化,此方式虽然成本低便于实施,但是缺点也显而易见,就是孵化率极其的低下甚至整体孵化失败的情况也是屡见不鲜,时至今日,仍然有相当一部分的鱼类繁殖户或者科研放流等地方使用此类方法;

5.目前,常规养殖品种无论是科研实验还是大规模生产,通常应用的是普通的塑料桶作为孵化桶,或者使用简单的孵化瓶,或者建立专门的孵化环道,这些方式都过于粗放和单一,对鱼卵孵化条件如水质、温度、水流等条件无法控制,导致孵化成功率和孵化效率普遍较低。现有鱼卵的孵化主要是流水孵化或者爆气搅动,孵化设备除了孵化桶和孵化瓶几乎没有其他设备,都是靠较大的水流或者气流冲击鱼卵,都没有办法使用精准调节水流、模拟沉性鱼卵在自然卵石缝隙环境缓慢水流中的孵化的过程。且不论现有的何种孵化设备,都是人为创造的光滑容器曝气或者流水搅动的环境,在鱼苗孵化出来之后并没有类似天然环境中能够钻躲的环境,所以在现有孵化器的操作中,鱼苗破壳孵化成仔鱼期的时候,都必须及时从孵化器中转移捞出,否则鱼苗会因为没有躲藏的地方四处游走惊扰导致死亡、这种问题在之前举例的鲑鳟鱼鱼苗之中尤为明显,同时也有部分刚孵化出的鱼苗会因为孵化

器中流水死角缺氧导致死亡或者因为搅动太急导致鱼苗死亡的问题存在,为此我们提出一种立体式鱼类沉性卵的孵化装置。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于提供一种立体式鱼类沉性卵的孵化装置,以解决上述背景技术中所提出的问题。

7.为了解决上述的技术问题,本实用新型采用了如下技术方案:

8.一种立体式鱼类沉性卵的孵化装置,包括支撑架和孵化盆,所述支撑架的内侧均布装配有多个孵化盆,所述孵化盆的外侧均活动套接有承载架,所述承载架的两端均与支撑架内侧滑动连接,所述支撑架底部的四个端角均固定有支撑腿,所述支撑架与孵化盆之间装配有水流动整合机构,所述水流动整合机构用于辅助鱼类沉性卵进行孵化,所述水流动整合机构包括空间组件和水流循环组件,所述孵化盆的内侧均装配有空间组件,所述空间组件用于对鱼类沉性卵提供生存空间,所述空间组件与支撑架之间装配有水流循环组件,所述水流循环组件用于为鱼类沉性卵模拟自然水流。

9.优选的,所述空间组件包括溢流管、布水胶条、内框、过水板、针状板和孔板,所述孵化盆内侧的一端均螺纹连接有溢流管,所述孵化盆内侧的底部均放置有布水胶条,所述布水胶条与孵化盆内侧的底部紧密贴合,所述布水胶条的顶部放置有内框,所述内框贴合在孵化盆的内侧,所述内框内侧的一端均固定有过水板,所述内框的内侧均扣合有针状板,所述针状板的顶部均装配有孔板。

10.优选的,所述针状板的顶部均布固定有多个柱状凸起,所述针状板的顶部且偏离柱状凸起的位置均布开设有多个透水孔,所述孔板内侧的底部均布开设有多个与柱状凸起位置对应的条形口,所述柱状凸起与条形口内侧贴合。

11.优选的,所述水流循环组件包括进水管、分接管、出水管、集水槽、接口和连接软管,所述支撑架的一侧固定有进水管,所述进水管的顶部固定有分接管,所述分接管与支撑架内侧固定,所述支撑架的一侧且靠近进水管的位置固定有两个出水管,所述出水管的外侧且靠近支撑架内侧的位置都均布固定有多个与孵化盆位置对应的集水槽,所述集水槽位于孵化盆底部的一端,所述孵化盆的一端均固定有接口,所述接口的一端均固定有连接软管,所述连接软管均与分接管固定。

12.优选的,所述水流循环组件还包括立板和流量计,所述支撑架远离进水管一侧的两端均固定有立板,所述立板的一侧都均布固定有多个与连接软管位置对应的流量计,所述流量计的内侧均固定有控制阀,所述控制阀固定在连接软管的内侧。

13.优选的,所述孵化盆两侧的底部均固定有排污管,所述排污管的一端均螺纹连接有防水帽。

14.可以毫无疑义的看出,通过本技术的上述的技术方案,必然可以解决本技术要解决的技术问题。

15.同时,通过以上技术方案,本实用新型至少具备以下有益效果:

16.本实用新型通过水流动整合机构的结构设计,使本装置能够模拟自然水流的流动效果,能够独立调节水流流速,使得鱼卵或者鱼苗层均可以单独抽出筛选或转移,在抽离时可以选择带水或者离水,对鱼类沉性卵孵化效率高,且生产过程卫生环保,有利与批量生产

孵化和对成本进行控制。

附图说明

17.为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

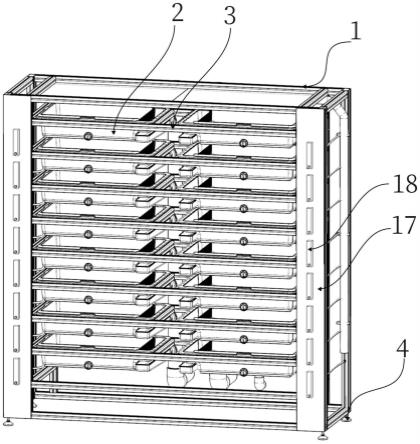

18.图1为本实用新型的结构示意图;

19.图2为本实用新型的支撑架和孵化盆的连接结构示意图;

20.图3为本实用新型的孵化盆和承载架的连接结构示意图;

21.图4为本实用新型的孵化盆和溢流管的连接结构示意图;

22.图5为本实用新型的孵化盆的爆炸结构示意图;

23.图6为本实用新型的图5中a处放大示意图;

24.图7为本实用新型的图5中b处放大示意图;

25.图8为本实用新型的孵化盆的侧面正视结构示意图;

26.图9为本实用新型的孵化盆的剖切结构示意图;

27.图10为本实用新型的孵化盆孵化阶段鱼卵的展示示意图;

28.图11为本实用新型的孵化盆孵化阶段鱼苗的展示示意图;

29.图12为本实用新型的孵化盆孵化阶段鱼苗离水的展示示意图;

30.图13为本实用新型的支撑架和不同数量的孵化盆的组合结构示意图;

31.图14为本实用新型的支撑架的其他尺寸展示示意图。

32.附图中,各标号所代表的部件列表如下:

33.图中:1、支撑架;2、孵化盆;3、承载架;4、支撑腿;5、溢流管;6、布水胶条;7、内框;8、过水板;9、针状板;10、孔板;11、进水管;12、分接管;13、出水管;14、集水槽;15、接口;16、连接软管;17、立板;18、流量计;19、排污管;20、柱状凸起;21、条形口。

具体实施方式

34.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

35.参照图1-14,一种立体式鱼类沉性卵的孵化装置,包括支撑架1和孵化盆2,支撑架1的内侧均布装配有多个孵化盆2,孵化盆2的外侧均活动套接有承载架3,承载架3的两端均与支撑架1内侧滑动连接,实际使用需要操作、检查等情况下,可以拉动承载架3,将孵化盆2单独抽拉出来,支撑架1底部的四个端角均固定有支撑腿4,支撑架1与孵化盆2之间装配有水流动整合机构,水流动整合机构用于辅助鱼类沉性卵进行孵化,水流动整合机构包括空间组件和水流循环组件,孵化盆2的内侧均装配有空间组件,空间组件用于对鱼类沉性卵提供生存空间,空间组件与支撑架1之间装配有水流循环组件,水流循环组件用于为鱼类沉性卵模拟自然水流;

36.空间组件包括溢流管5、布水胶条6、内框7、过水板8、针状板9和孔板10,孵化盆2内

侧的一端均螺纹连接有溢流管5,孵化盆2内侧的底部均放置有布水胶条6,布水胶条6与孵化盆2内侧的底部紧密贴合,布水胶条6的顶部放置有内框7,内框7贴合在孵化盆2的内侧,内框7内侧的一端均固定有过水板8,内框7的内侧均扣合有针状板9,针状板9的顶部均装配有孔板10,通过过水板8的设置,能够使得内框7内侧充满水时,通过过水板8顶部溢出,之后之后流入至溢流管5内,便于模拟自然环境中的水流效果;

37.针状板9的顶部均布固定有多个柱状凸起20,针状板9的顶部且偏离柱状凸起20的位置均布开设有多个透水孔,孔板10内侧的底部均布开设有多个与柱状凸起20位置对应的条形口21,柱状凸起20与条形口21内侧贴合,通过柱状凸起20的设置,能够模拟自然环境中卵石的缝隙结构,便于鱼苗躲藏和短时间的暂养;

38.水流循环组件包括进水管11、分接管12、出水管13、集水槽14、接口15和连接软管16,支撑架1的一侧固定有进水管11,进水管11的顶部固定有分接管12,分接管12与支撑架1内侧固定,支撑架1的一侧且靠近进水管11的位置固定有两个出水管13,出水管13的外侧且靠近支撑架1内侧的位置都均布固定有多个与孵化盆2位置对应的集水槽14,集水槽14位于孵化盆2底部的一端,孵化盆2的一端均固定有接口15,接口15与孵化盆2螺纹连接,便于后期的拆卸,同时接口15的内侧设置有阀门,便于在移动孵化盆2内的鱼苗时,对接口15进行封堵,防止水流出,接口15的一端均固定有连接软管16,连接软管16均与分接管12固定,当需要进行水流模拟时,将进水管11接入水源,水流经分接管12和连接软管16进入孵化盆2,流量计18可以精准调节孵化盆2的水流流速,水流经布水胶条6分水后均匀向上流动,然后经过溢流管5流出后流入集水槽14,由集水槽14汇入出水管13流出,完成整个水流循环;

39.水流循环组件还包括立板17和流量计18,支撑架1远离进水管11一侧的两端均固定有立板17,立板17的一侧都均布固定有多个与连接软管16位置对应的流量计18,流量计18的内侧均固定有控制阀,控制阀固定在连接软管16的内侧,通过立板17和流量计18的设置,便于对进入孵化盆2内的水流的流速进行控制,能够更好的模拟自然环境;

40.孵化盆2两侧的底部均固定有排污管19,排污管19的一端均螺纹连接有防水帽,当需要将孵化盆2内的污水排出时,拧开防水帽,利用重力自流通过排污管19排出底部的杂质污物。

41.上述技术方案的实现过程是:

42.实际使用中,将水源或者水处理系统出水口或者进水接口接入进水管11,水流经分接管12和连接软管16进入孵化盆2,流量计18可以精准调节孵化盆2的水流流速,水流经布水胶条6分水后均匀向上流动,然后经过溢流管5流出后流入集水槽14,由集水槽14汇入出水管13流出,在其他实施例中,出水管13可接入水处理系统进行净化处理,完成整个水流循环;

43.在实际使用时,水通过接口15进水至孵化盆2内,水通过布水胶条6均匀分布往上流动,因为内框7和孵化盆2以及针状板9是紧密配合的,水流只能向上、均匀穿过针状板9中的透水孔继续往上流动,从针状板9中出来的水流经过孔板10继续向上流动,穿过孔板10上平铺的鱼卵,最终面水流过过水板8流入溢流管5内,再流入孵化盆2下部的集水槽14;

44.实际使用中孵化盆2内孔板10平铺满鱼卵,水流由下往上穿过鱼卵。孵化出的鱼苗比孔板10上的条形口小,会顺着水流方向往下钻,因为针状板9上的柱状凸起20模拟的卵石的缝隙结构并且底部有水流向上溢出,在自然界中这类型的鱼苗孵化出来后会本能地向着

卵石缝隙中水流的方向游动钻入,所以在孵化盆2中孵化出来的鱼苗也会穿过孔板10向着下方针状板9方向游,同时也给鱼苗提供了半躲藏的空间,能够做到鱼苗有地方躲藏、以及短时间鱼苗的暂养;

45.收集鱼苗时,只需要将内框7提起便可,此时会连带着孔板10、针状板9、过水板8以及穿插在孔板10与针状板9之间的刚孵化出的小鱼苗一并提起。因为内框7底部是镂空结构,内嵌的针状板9底部有透水孔,所以在提起的过程中鱼苗会逐渐短暂离水,之后需要尽快转移到其他养殖池中;如若想要带水一并转移鱼苗,可以将接口15与连接软管16分离,并将接口15封闭,接着便可直接将孵化盆2从承载架3内提起转移。两种收鱼苗方式各有优势,前者轻便容易操作、后者带水转移保护鱼苗,两种方式可以根据现场实际需要自行选择;

46.请参照图14,在其他实施例中,支撑架1具体尺寸可根据实际需要来进行订制;

47.在其他一些实施例中,由于沉性卵和半沉性卵的均密度大于水,具有在产出授精后下沉水底或黏附在水底基质上的特性,因此本装置还能够适用于鱼类半沉性卵的孵化。

48.通过上述设置,本技术必然能解决上述技术问题,同时,实现以下技术效果:

49.本实用新型通过水流动整合机构的结构设计,使本装置能够模拟自然水流的流动效果,能够独立调节水流流速,使得鱼卵或者鱼苗层均可以单独抽出筛选或转移,在抽离时可以选择带水或者离水,对鱼类沉性卵孵化效率高,且生产过程卫生环保,有利与批量生产孵化和对成本进行控制。

50.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型的范围内。本实用新型要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1