大珠母贝幼苗陆上中间培育方法及采苗器、养殖圆筒

本发明属于水产养殖,具体涉及一种大珠母贝幼苗陆上中间培育方法及采苗器、养殖圆筒。

背景技术:

1、大珠母贝(pinctada maxima jameson),又名白蝶贝,国外称金唇贝(gold lippearl oyster)和银唇贝(silver lip pearl oyster),栖息在热带亚热带水域,主要分布于澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和缅甸等国,以及中国广东省西南部的雷州半岛西部沿海、广西涠洲岛周边海域、海南四周和西沙群岛等地。

2、大珠母贝是培育优质“南洋珠”的理想珍珠贝类,其生产的南洋珠是目前光泽最强、规格最大、售价最高的海水珍珠。1970年,我国大珠母贝人工育苗获得成功,游离珍珠培育在1981年获得成功;但是,50多年来我国大珠母贝产业化养殖发展缓慢,主要原因是幼苗在海区养殖期间的成活率极低。大珠母贝幼苗下海2-5个月,壳高20-40mm时出现大量死亡,死亡率高达90%以上,姜松等(2016年)指出大珠母贝幼贝培育如何突破壳高50mm阶段已经成为世界性难题。

3、为了突破大珠母贝幼苗海区养殖成活率低的技术瓶颈,我国科研人员对大珠母贝养殖技术进行了大量研究。例如,成书营等(2011年)进行了养殖笼具和养殖水深对大珠母贝生长和存活的影响研究,结果表明,平均壳高3.89mm的大珠母贝幼苗适合深水养殖,养殖密度1500-2000个/笼;郝博飞等(2012年)研究显示,壳高2mm的大珠母贝苗适合养殖水深为4-5m;谢绍河等(2013年)认为大珠母贝苗适合养殖水深6-9m,养殖笼为柱形笼;刘建业等(2009年)指出,养殖方式对大珠母贝生长和存活存在影响,大珠母贝幼苗水池中间培育生长速度快,成活率高;由于大珠母贝幼苗水池养殖的密度比较小,规模化养殖需要投入大量资金建造水池和配套养殖设施,同时需要大量的饵料培养配套设备和专业饵料培养技术。

4、目前,大珠母贝养殖方法是将人工培育的壳高2-5mm幼苗装到网袋中吊养在浮排或者延长绳上进行养殖,网袋在海区养殖时受到海浪冲击晃动较大,不利于出池贝苗分泌足丝附着生长,特别是不利于分笼切断足丝的贝苗迅速分泌足丝附着;其次,为了防止贝苗逃脱所用网袋网目比较小,附着物容易附着,堵塞网孔,阻碍水流通过使得幼苗获得的饵料和氧气减少,影响贝苗的生长和成活率;最后,附着的藤壶、牡蛎等还和大珠母贝幼苗竞争食物,导致贝苗饵料供应不足;因此,大珠母贝幼苗海区养殖成活率极低。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种大珠母贝幼苗陆上中间培育方法及采苗器、养殖圆筒。

2、为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:

3、本发明实施例提供一种大珠母贝幼苗陆上圆筒中间培育方法,该方法包括如下步骤:

4、(1)制作采苗器并且对其进行消毒处理;

5、(2)制作养殖圆筒并且在所述养殖圆筒内设置5-8个采苗器,相邻采苗器间隔18-22cm;

6、(3)在所述养殖圆筒内高密度培养单细胞藻;

7、(4)根据光照强度调整养殖圆筒的朝向用于促进单细胞藻的生长繁殖;

8、(5)根据大珠母贝幼苗的生长和摄食情况调节单细胞藻的投饵量和换水量。

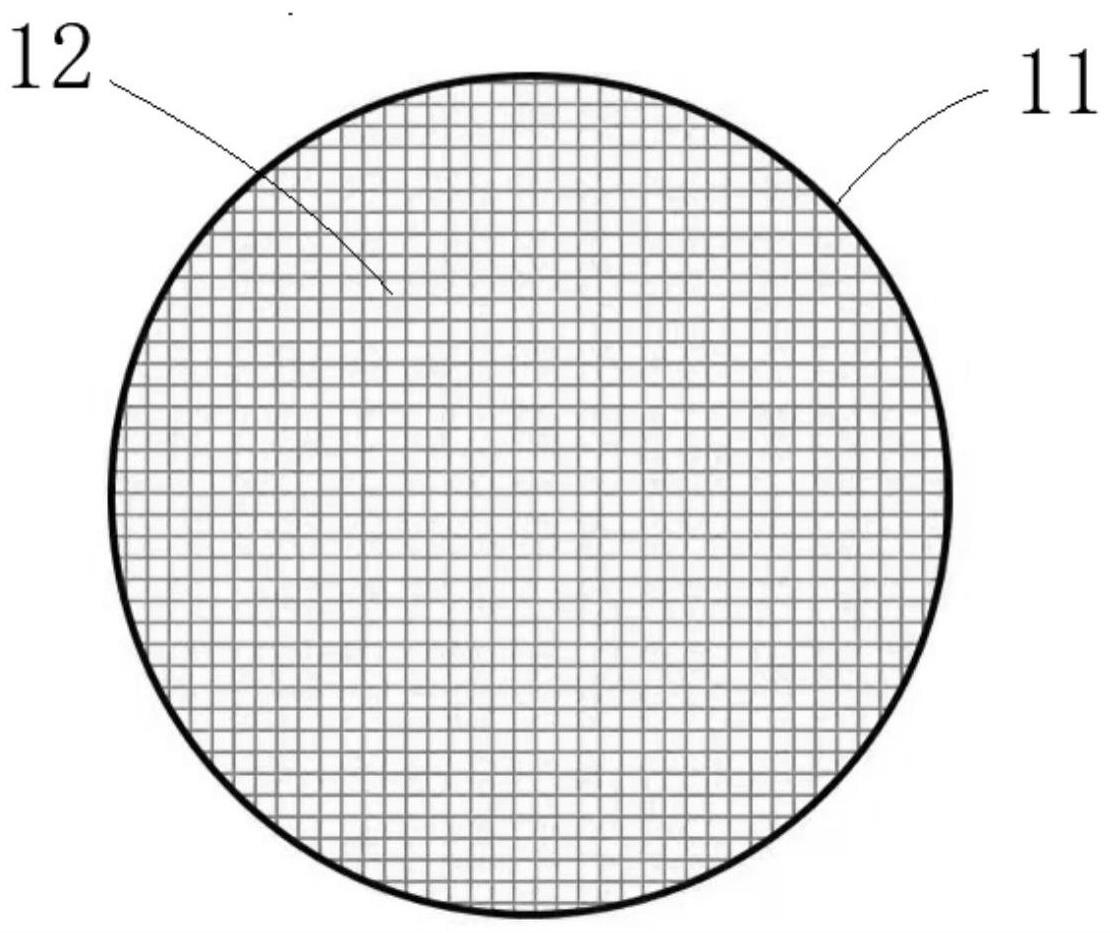

9、上述方案中,所述制作采苗器,具体为:选择直接80-100cm的框架,将网目1-3mm的胶丝网布绑扎在框架,获得大珠母贝幼苗的采苗器。

10、上述方案中,所述制作养殖圆筒,具体为:采用透明塑料制成透明区半圆筒、采用pvc塑料制成不透明区半圆筒,所述透明区半圆筒和不透明区半圆筒内设卡槽,所述卡槽内放入采苗器,所述透明区半圆筒和不透明区半圆筒的一侧铰接,

11、上述方案中,所述透明区半圆筒3的前端安装进水口31、后端安装排水口32,所述透明区半圆筒3内安装1-2个气管33用于充气。

12、上述方案中,所述单细胞藻为摄氏藻、圆筛藻、拟弯角毛藻、舟形藻中的至少一种。

13、上述方案中,所述根据光照强度调整养殖圆筒的朝向用于促进单细胞藻的生长繁殖,具体为:在7:00-10:00和15:00-18:00期间,将所述养殖圆筒的透明区半圆筒调整为太阳光照射方向,用于保证养殖圆筒的光照强度促进单细胞藻的生长繁殖;在10:00-15:00期间,将所述养殖圆筒的不透明区半圆筒调整为朝上,用于减少强光照射对单细胞藻和大珠母贝幼苗的负面影响。

14、上述方案中,所述根据大珠母贝幼苗的生长和摄食情况调节单细胞藻的投饵量和换水量,具体为:每日8:00-9:00和18:00-19:00期间,向大珠母贝幼苗混合投喂单细胞藻,投饵量为中间培育开始的第1-10天每次投饵量为1.5-2万细胞/ml、第10-20天2-2.5万细胞/m l、第20天后2.5-5万细胞/m l;从幼苗养殖的第三天开始,每日11:00-15:00换水,一边进水一边排水,换水量20-30%,以保持水环境相对稳定。

15、上述方案中,所述的大珠母贝幼苗壳高4-6mm,养殖时间4-5个月,养殖至大珠母贝壳高大于等于50mm时止。

16、本发明实施例还提供一种应用在上述方案中任意一项所述大珠母贝幼苗陆上中间培育方法的采苗器,包括框架、胶丝网布,所述框架内设置设置胶丝网布。

17、本发明实施例还提供一种应用在上述方案中任意一项所述大珠母贝幼苗陆上中间培育方法的养殖圆筒,包括不透明区半圆筒、不透明区半圆筒、采苗器,所述透明区半圆筒和不透明区半圆筒内均间隔设置卡槽,每个所述卡槽内设置采苗器,所述透明区半圆筒和不透明区半圆筒的一侧铰接;所述透明区半圆筒的前后端分别设置进水口、排水口,所述透明区半圆筒内设有1-2个气管用于充气。

18、与现有技术相比,本发明使用养殖圆筒在水质良好的岸边进行幼苗中间培育,方便幼苗出海养殖缩短了培养基地到养殖海区的运输时间和成本,提高成活率和生长速度;其次,将岸边平整后铺设帆布或者彩条布即可安置养殖圆筒、放置培养藻类的塑料桶、薄膜袋,不需要投入大量的资金和时间建设养殖水池,能够灵活选择水质良好的养殖地点,有利于提高养殖贝苗的成活率和生长速度;养殖环境干净,附着物少,不需要对贝体和养殖网进行清理,减少清理贝体操作造成的贝体机械损伤,减少清理贝体的劳务支出。

技术特征:

1.一种大珠母贝幼苗陆上圆筒中间培育方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述大珠母贝幼苗陆上圆筒中间培育方法,其特征在于,所述制作采苗器,具体为:选择直接80-100cm的框架,将网目1-3mm的胶丝网布绑扎在框架,获得大珠母贝幼苗的采苗器。

3.根据权利要求1或2所述的大珠母贝幼苗陆上圆筒中间培育方法,其特征在于,所述制作养殖圆筒,具体为:采用透明塑料制成透明区半圆筒、采用pvc塑料制成不透明区半圆筒,所述透明区半圆筒和不透明区半圆筒内设卡槽,所述卡槽内放入采苗器,所述透明区半圆筒和不透明区半圆筒的一侧铰接。

4.根据权利要求3所述的大珠母贝幼苗陆上圆筒中间培育方法,其特征在于,所述透明区半圆筒的前端安装进水口、后端安装排水口,所述透明区半圆筒内安装1-2个气管用于充气。

5.根据权利要求4所述的大珠母贝幼苗陆上圆筒中间培育方法,其特征在于,所述单细胞藻为摄氏藻、圆筛藻、拟弯角毛藻、舟形藻中的至少一种。

6.根据权利要求5所述的大珠母贝幼苗陆上圆筒中间培育方法,其特征在于,所述根据光照强度调整养殖圆筒的朝向用于促进单细胞藻的生长繁殖,具体为:在7:00-10:00和15:00-18:00期间,将所述养殖圆筒的透明区半圆筒调整为太阳光照射方向,用于保证养殖圆筒的光照强度促进单细胞藻的生长繁殖;在10:00-15:00期间,将所述养殖圆筒的不透明区半圆筒调整为朝上,用于减少强光照射对单细胞藻和大珠母贝幼苗的负面影响。

7.根据权利要求6所述的大珠母贝幼苗陆上圆筒中间培育方法,其特征在于,所述根据大珠母贝幼苗的生长和摄食情况调节单细胞藻的投饵量和换水量,具体为:每日8:00-9:00和18:00-19:00期间,向大珠母贝幼苗混合投喂单细胞藻,投饵量为中间培育开始的第1-10天每次投饵量为1.5-2万细胞/ml、第10-20天2-2.5万细胞/ml、第20天后2.5-5万细胞/ml;从幼苗养殖的第三天开始,每日11:00-15:00换水,一边进水一边排水,换水量20-30%,以保持水环境相对稳定。

8.根据权利要求7所述的大珠母贝幼苗陆上中间培育方法,其特征在于,所述的大珠母贝幼苗壳高4-6mm,养殖时间4-5个月,养殖至大珠母贝壳高大于等于50mm时止。

9.一种应用在如权利要求1-8任意一项所述大珠母贝幼苗陆上中间培育方法的采苗器,其特征在于,包括框架、胶丝网布,所述框架内设置设置胶丝网布。

10.一种应用在如权利要求1-8任意一项所述大珠母贝幼苗陆上中间培育方法的养殖圆筒,其特征在于,包括不透明区半圆筒、不透明区半圆筒、如权利要求所述的采苗器,所述透明区半圆筒和不透明区半圆筒内均间隔设置卡槽,每个所述卡槽内设置采苗器,所述透明区半圆筒和不透明区半圆筒的一侧铰接;所述透明区半圆筒的前后端分别设置进水口、排水口,所述透明区半圆筒内设有1-2个气管用于充气。

技术总结

本发明公开了一种大珠母贝幼苗陆上中间培育方法及采苗器、养殖圆筒,该方法包括如下步骤:(1)制作采苗器并且对其进行消毒处理;(2)制作养殖圆筒并且在所述养殖圆筒内设置5‑8个采苗器,相邻采苗器间隔18‑22cm;(3)在所述养殖圆筒内高密度培养单细胞藻;(4)根据光照强度调整养殖圆筒的朝向用于促进单细胞藻的生长繁殖;(5)根据大珠母贝幼苗的生长和摄食情况调节单细胞藻的投饵量和换水量。

技术研发人员:杨创业,李俊辉,梁飞龙,邓岳文,廖永山,刘如华

受保护的技术使用者:广东海洋大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!