一种提升地力的玉米绿色保护性耕作方法

本发明涉及农业种植,尤其涉及一种提升地力的玉米绿色保护性耕作方法。

背景技术:

1、黑土是中温带半湿润地区的一种地带性土壤,其地貌类型属于波状平原,俗称“漫川漫岗”。由于有机质的大量积累,形成了肥厚的基础肥力相当高的黑色土层,素有“土中王”之称,是自然肥力最高的农田土壤。此外,黑土地是稀有的土壤资源,保护和提升黑土地质量具有重要意义。

2、然而,土壤作为粮食生产的物质基础,据相关报道,黑土区的黑土层厚度正在逐年递减,有的地方甚至裸露出农作物无法生长的成土母质。每生成1cm黑土大约需要200~400年的时间,而现在黑土层却在以每年近1cm的速度流失,每年流失掉的黑土总量达1~2亿立方米,光是流失的氮、磷、钾养分就相当于数百万吨化肥。开垦70~80年的黑土层,土壤有机质含量比开垦前下降近三分之二,土壤肥力急速下降。特别是近40年来,随着玉米种植年限的增加,玉米长期连作,导致的黑土退化问题已经日益明显,黑土地数量在减少、质量在下降,逐渐影响到地区粮食综合生产能力的提升,因此加强黑土地保护和利用已迫在眉睫。

3、长期“重用轻养”的经营模式加速了农田土壤退化,严重制约了农业的可持续发展。玉米是东北地区主要的粮食作物,长期连作的耕作制度导致土壤加速退化,而且玉米连作导致秸秆过剩,利用率低,秸秆还田难度增大。当前,如何保护耕地与实现秸秆还田是农业生产面临的重大问题,亟待解决。因此,如何通过耕作制度的改革与创新,解决传统耕作制度中存在的问题,对于保护黑土和实现农业可持续发展尤为重要。

4、变革传统耕作方法,发展保护性耕作技术,对于改善农业生态条件和生态环境具有重要意义。开展东北黑土区保护性耕作技术集成研究与示范,充分利用保护性耕作抗风蚀,减少径流,增加土壤蓄水量,充分利用自然降水以及改善土壤结构,增加土壤肥力的优势,配套农业机械装备,克服其不利影响,对于东北区优质高效农业的持续发展具有重大的现实意义和长远意义。

5、因此,如何提供一种适合于东北黑土地的玉米绿色保护性种植方法,以解决传统玉米种植方法对黑土地地力影响大,造成地力退化的技术问题,是本领域技术人员亟需解决的问题。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种提升地力的玉米绿色保护性耕作方法,通过“五变”耕作法的实施,解决现有技术中秸秆还田难,焚烧污染环境,土壤结构恶化,地力下降等技术问题,对于保护东北黑土资源和确保粮食安全具有重要意义。

2、为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:

3、本发明提供了一种提升地力的玉米绿色保护性耕作方法,包括如下步骤:

4、(1)4月下旬至5月上旬,采用免耕平作、宽窄行交替种植模式,将玉米种植在秸秆条带归行的播种带形成苗带,并施底肥,上一年留茬宽行作休闲区;

5、(2)拔节期在休闲宽行进行深松与旋耕复合作业,分别在玉米拔节期和灌浆期施追肥;

6、(3)玉米收获时留茬,玉米秸秆粉碎后还田;

7、(4)第二年播种前将所述宽行中的秸秆归行,在所述宽行中整理出播种带,作为种床,用于种植玉米;

8、(5)重复步骤(1)~(4),以此形成宽窄行交替种植模式。

9、优选的,步骤(1)所述宽行的行宽为80~90cm;窄行的行宽为40~50cm。

10、优选的,步骤(1)所述种植玉米的密度为6.5~7.0万株/hm2。

11、优选的,步骤(2)所述深松幅宽为40~50cm(v型深松铲),深松深度为25~30cm。

12、优选的,步骤(1)所述底肥为n:70~90kg/hm2,p2o5:80~120kg/hm2,k2o:60~100kg/hm2。

13、优选的,步骤(2)所述玉米拔节期的追肥为n:110~130kg/hm2。

14、优选的,步骤(2)所述灌浆期的追肥为n:35~45kg/hm2。

15、优选的,步骤(3)所述留茬高度为30~40cm;所述秸秆粉碎长度≤2cm。

16、优选的,步骤(1)所述玉米品种为郑单958、先玉335或京科968。

17、本发明提供的技术方案中包括了五种改革措施,简称“五变”(如图1所示)。一是改传统耕种为免耕,二是改垄作为平作,实行宽窄行交替种植,三是改灭茬为留高茬,四是改浅中耕为夏深松,五是改秸秆离田为秸秆还田。与现有技术相比,本发明的耕作方法具有如下的有益效果:

18、一是改善土壤物理性质,促进土壤结构合理。玉米“五变”耕作方法能够降低土壤硬度,降幅为1.89~2.96kg/cm2,调控土壤容重在1.20~1.38g/cm3之间,增加土壤总孔隙度,增幅为4.89%~6.71%,促进土壤三相结构合理使固、液、气比例接近2:1:1,降低固相,增加液相和气相,使土壤三相r值降低12.4%,促进土壤结构稳定性的增加。

19、二是增加团聚体数量,促进土壤结构稳定。玉米“五变”耕作方法明显改善土壤环境,使耕层土壤稳定性大团聚体的数量提高34.5%,大团聚体结合碳增幅为15.4%~22.4%,其碳储量在5.6t/hm2~16.2t/hm2之间,而小团聚体结合碳增幅为9.3%~24.2%,其碳储量在4.3~10.9t/hm2之间。同时,调控水稳性团聚体结构和稳定性,其重量平均直径和几何平均直径分别提高16.1%和30.6%,而使土壤团聚体分形维数降低了9.8%,进一步明确1~2mm和0.25~1mm粒级是有机碳贮存的主要场所,也是土壤碳库饱和的重要指标。

20、三是增加土壤含水量,提高水分利用率效。土壤含水量增幅为0.93%~2.23%,促进土壤贮水量增加,使水分利用效率提高14.8%,并且与产量相关性达到极显著水平(r=0.76**),因此,本发明提供的玉米“五变”耕作栽培方法是增加土壤含水量,提高自然降水利用效率,调控土壤水分运筹的有效耕作方式。

21、四是提高土壤养分含量,培肥土壤地力。玉米“五变”耕作栽培方法通过深松和秸秆部分或全量还田有助于土壤中全氮含量的积累,氮含量较传统耕作提高22.6%~32.0%,同时也丰富了土壤中的全磷含量(增幅为22.4%~30.6%),弥补了传统耕作方式带来的土壤钾含量素的不足(提高3.7%~4.6%),特别是促进土壤铵态氮含量的增加,其增幅为46.8%~173.4%。另外,土壤活性有机质数量增加2.5%~3.6%,氮输入量减少20%~30%,土壤ph值稳定在6.7以上,改善土壤养分状况,提升土地的持续生产能力。

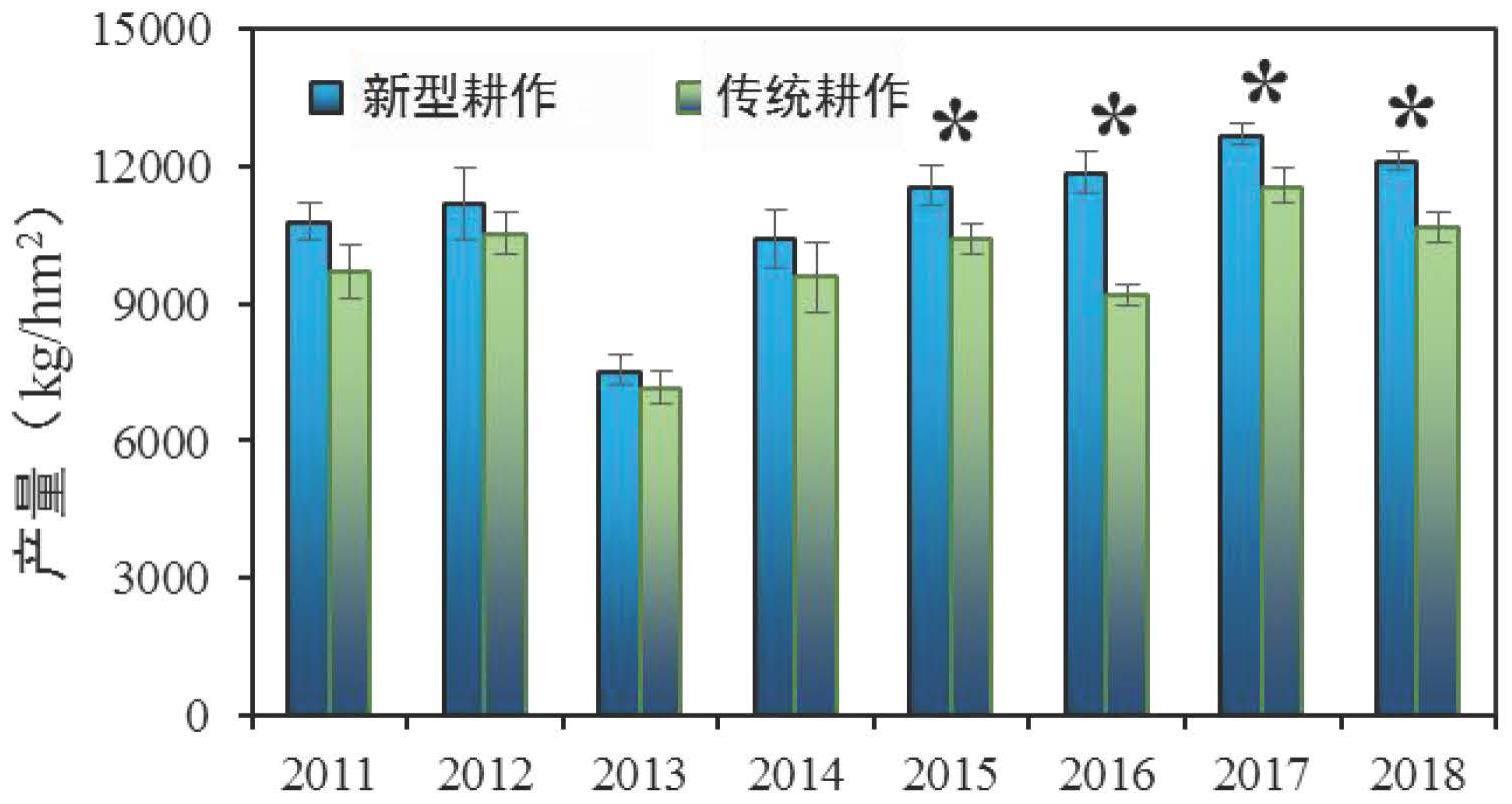

22、五是促进生长发育,实现玉米增产。玉米“五变”耕作栽培方法使保苗率提高11.3%~14.6%,增加叶面积,促进苗期生长发育,提高叶面积指数,改善茎部性状,促进根系生长,气生根条数比传统耕作增加16.8条,气生根层数增加0.8层,特别是显著提高玉米干物质重,其地上部较传统耕作技术增幅为4.9%~19.2%,而地下部根系提高幅度为2.8~90.1%;玉米叶片最高净光合速率值分别出现在倒5叶和倒9叶,叶绿素含量提高10.5%,对强光有效辐射和co2有较高的利用效率和适应能力。同时,改善植株生理特性,提高叶片比叶重、可溶性糖和可溶性蛋白含量,降低丙二醛含量,延缓叶片衰老,增产效果明显,其增幅为11.7~12.2%。

23、总之,玉米“五变”耕作法能够调控土壤环境,改善土壤物理性质,提高土壤养分含量,提高土壤中稳定性大团聚体的数量,增强土壤结构稳定性,促进土壤有机碳的积累和富集,对土壤碳库的平衡起关键作用。而且,还能提高土壤含水量增加保苗率,促进苗期生长发育,改善茎部性状,提高根系生长质量,改善植株生理状况延缓衰老,提高叶片光合能力,促进生育期间干物质的积累,显著提高产量。

24、此外,本发明提供的耕作方法结合配套栽培技术(如图2所示),还具有如下优势:(1)将传统耕种变免耕种,减少整地环节。(2)将传统垄作变平作宽窄行交替种植,提墒保苗,春季平作保墒效果显著同比传统耕作土壤含水量提高1%~3%,干旱年份保苗率提高11.2%。休耕轮换的种植形式可为玉米提供充足的氮、磷、钾等土壤养分,还能改善土壤质量、提升土壤水分,结合优化品种、合理密度等栽培技术,促进玉米的生长发育。(3)将灭茬变留高茬,控制土壤侵蚀,留高茬40cm左右,可使风蚀量降低9.9%,水蚀量降低21.1%。(4)将浅中耕变为夏深松,建立土壤水库,实现了改土蓄水于一体,解决了土壤结构恶化和土壤水分时空调配的问题。(5)将秸秆离田改为秸秆还田,降低土壤水土流失,增加土壤有机质,结合科学施肥,提高土壤地力。

25、与传统耕作比较,耕层活土量增加1.7倍,土壤蓄水保墒能力提高10%以上,全生育期苗带土壤含水量较行间增加2%~4%。秸秆离田变为归行还田,土壤活性有机质数量增加2.5%~3.6%,氮输入量减少20%~30%,实现了培肥地力与阻控土壤酸化的双重目标。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!