一种面向内蚀损害的生态修复方法

本发明涉及岩土体生态修复领域,特别涉及一种面向内蚀损害的生态修复方法。

背景技术:

1、接近地表的岩石,在温度、大气、水和生物活动等因素的综合影响下,发生物理的和化学的变化,致使岩体崩解、剥落、破碎,变成松散的碎屑性物质的作用称为风化作用。风化作用从风化形态上大体可分为表剥和内蚀。本发明主要针对内蚀风化损害提出一种生态修复方法,达到抑制风化、生态修复的目的。泥岩、页岩、粉砂质泥岩等软岩易风化,且具有特殊的水理性质。泥岩等软岩经过强烈的内蚀风化作用,会形成风化土停留在岩体表面。在降雨和重力的作用下,雨水将经过内蚀形成的风化土内部的孔隙,渗透至软岩岩体表面,经过一段时间的风化营力作用,又将形成内蚀风化土覆盖在表层岩体上,在雨水的渗透作用下,软岩表层岩体将继续发生内蚀,周而复始,无始无终。如若不加以防护,任由雨水入渗、内蚀恶性循环,将会造成严重的水土流失以及资源的浪费,后续还会对生态环境产生非常恶劣的影响。因此,对内蚀损害进行抑制风化、生态修复,是非常有必要且有意义的。目前生态防护理论对于具有特殊水理性质、易于风化的软岩这一特殊类型的岩石很少考虑其特殊的水理性质及风化作用,并没有专门论述生态修复对于软岩内蚀等浅层破坏的改良效果。因此,本发明提出一种面向内蚀损害的生态修复方法,旨在抑制软岩岩体的内蚀损害,实现固土培根、生态修复。在实现面向内蚀损害的生态修复的过程中,存在以下难点:(1)软岩岩体容易进一步内蚀。雨水经过内蚀形成的风化土内部的孔隙,渗透至软岩岩体表面,会使软岩岩体层层内蚀,对软岩岩体造成持久性的、严重的破坏。在如前所述的背景条件下,阻止降雨入渗至软岩表面从而防止软岩岩体进一步内蚀,达到生态修复的目的,是实现面向内蚀损害的生态修复的关键一步。目前面向内蚀损害的生态修复方法急需解决的难题就是如何防止软岩岩体进一步内蚀。(2)软岩风化土土质贫瘠,抗侵蚀性差,粘结性差。土壤的质量对所种植的植物能否成活有非常重要的影响。只有满足了植物生长所需的水、土、气、生条件,才能为植物生长提供一个适宜的环境,在植物扎根存活之后,进而对土体有一个良性反馈作用,这样才能完成一个完整的生态修复、固土培根的过程。软岩风化土土壤质量很差,各类植物生长所需的养分都严重缺乏,再加上其粘结性很差,易被侵蚀、冲刷,这都是实现面向内蚀损害的生态修复的过程中需要考虑的重要问题。(3)合理控制软岩上覆土体中的含水量。影响风化土稳定性的因素有很多,其中水对软岩风化土的稳定性有很重要的影响。雨水渗入土体,使土体饱和,加大了土体的总重度,也增大了不平衡力;雨水使土体相对干燥状态丧失基质吸力、减少土体的摩擦角;雨水使岩土颗粒发生物理化学变化,产生不利于土体稳定的新成分。同时,植物生长、土壤保持健康都需要适量的水分。因此,合理控制水量也是实现面向内蚀损害的生态修复的过程中的关键技术问题。

技术实现思路

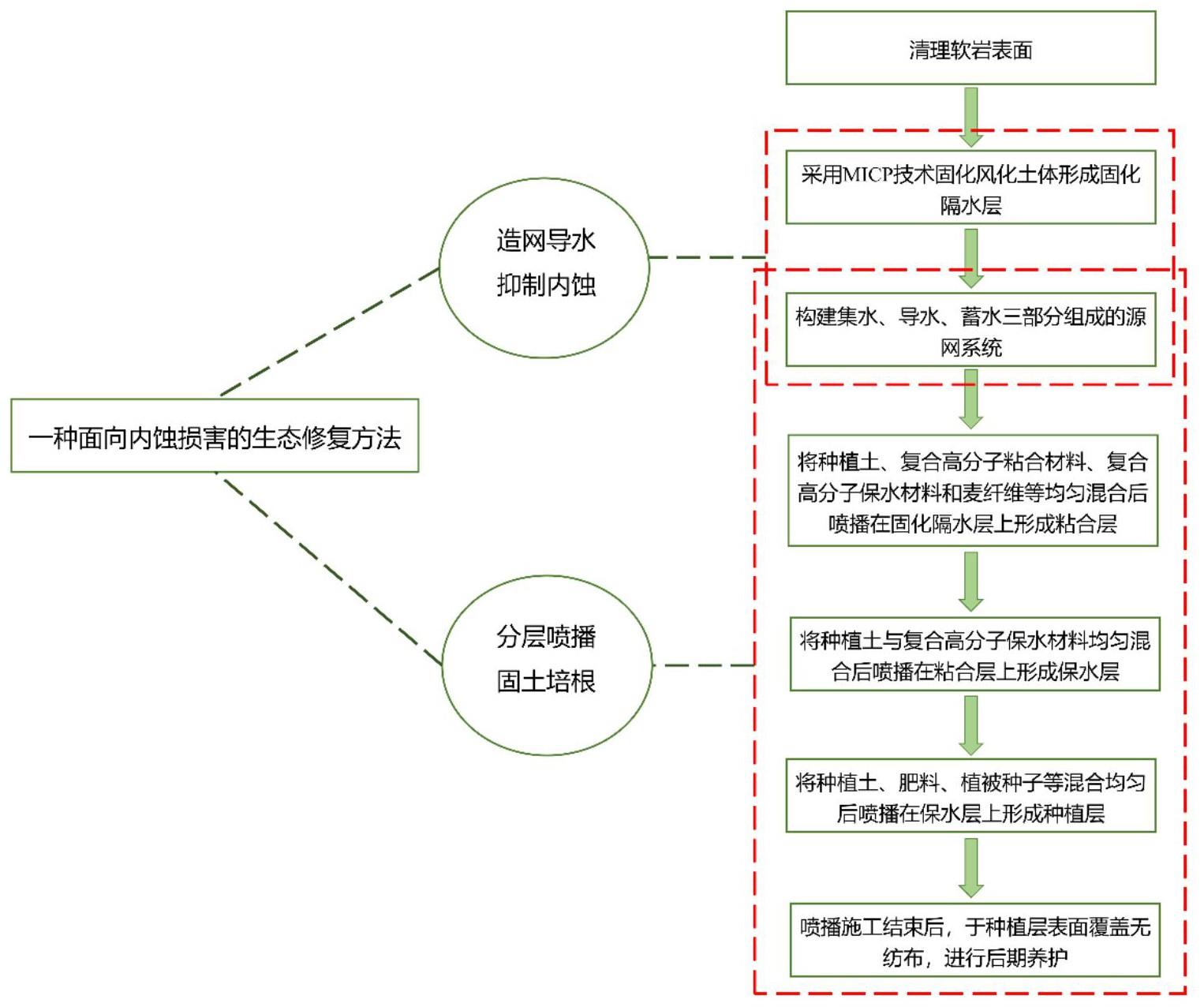

1、本发明的目的在于提供一种面向内蚀损害的生态修复方法。通过构建集水、导水、蓄水三部分组成的源网系统,同时设置固化隔水层、粘合层、保水层、种植层,实现了面向内蚀损害的生态修复,建立了完整的面向内蚀损害的生态修复植被体系。

2、一种面向内蚀损害的生态修复方法,包括如下步骤:

3、清理软岩表面;

4、采用微生物诱导碳酸钙沉淀(micp)技术固化风化土体形成固化隔水层;

5、构建集水、导水、蓄水三部分组成的源网系统;

6、将种植土、复合高分子粘合材料、复合高分子保水材料和麦纤维等均匀混合后喷播在固化隔水层上形成粘合层;

7、将种植土与复合高分子保水材料混合均匀后喷播在粘合层上形成保水层;

8、将种植土、肥料、植被种子等混合均匀后喷播在保水层上形成种植层;

9、喷播施工结束后,于种植层表面覆盖无纺布,进行后期养护。

10、进一步地,采用micp技术固化风化土体形成固化隔水层,具体包括:

11、采用micp技术生成的碳酸钙沉淀填充风化土体孔隙,可以起到阻止雨水入渗、防止软岩岩体进一步内蚀的作用,达到底部阻隔的目的。本发明中固化浆液主要由微生物菌液、固定溶液和胶结溶液三部分组成,采用分步、多次、循环的浆液灌注方法,以免造成浆液灌注口堵塞以及土体胶结加固的不均匀情况,提高了微生物在风化土体中的传输距离与吸附固定效果,增强了采用micp技术灌浆加固的均匀性。浆液具体灌注步骤如下所述:先向风化土体中注入一定量的菌液;然后低速注入低浓度的固定溶液,利用ca2+的絮凝作用实现微生物的固定;最后向风化土体中低速注入胶结溶液,使得吸附固定的微生物不断矿化生成碳酸钙沉淀;多次、循环按照上述三步灌注菌液、固定溶液及胶结溶液。

12、进一步地,构建集水、导水、蓄水三部分组成的源网系统,合理地控制软岩上覆土壤的水分储存,具体包括:

13、在位置较高的地方设置一个主集水位,在雨水较充沛的时候,起主要的一个集水作用,同时,还有很多凹陷的坑位可以作为次集水位;

14、在位置较低的地方修建一个蓄水池,当水量充沛时,可以储蓄一定的水量,防止过剩水分入渗至软岩表面,造成进一步内蚀,当水量匮乏时,水量充沛时蓄水池储存的水就可以由水泵经导水管道泵送至软岩上方种植土内部,起到涵水控水的作用;

15、在软岩上覆土体上铺设一些导水管道,用于连接集水池和蓄水池,蓄水池和各个次集水面之间,由主导水管和若干个毛细导水管连接,各个次集水面之间,由毛细导水管网连接,形成导水网络,各个次集水面和主集水面之间,由若干个毛细导水管和主导水管连接;

16、水量充足时,水流从集水处经由导水管流动至蓄水池进行储存;水量匮乏时,水流从蓄水池经由导水管向软岩上覆种植土输导,为全区域植物生长提供水分。

17、进一步地,将种植土、复合高分子粘合材料、复合高分子保水材料和麦纤维等均匀混合后喷播在固化隔水层上形成粘合层,此复合高分子粘合材料为中山大学周翠英教授团队自研的生态修复粘合材料,其外观为乳白色液体,ph值为6-7,密度为1.01g/cm3,固含量为41%,粘度8000-10000mpa·s,此系列材料具有强烈的粘附性,以往主要用于家装、木材粘结等领域,在自然条件下可缓慢降解,降解周期为24个月,最终产物为co2和h2o,无毒无害。此复合高分子粘合材料主要通过提高土体的团聚体含量,增强土体的抗崩解、抗剪能力等物理力学性能,提高土体的板结度和暴雨条件下的抗冲刷能力。

18、进一步地,将种植土与复合高分子保水材料混合均匀后喷播在粘合层上形成保水层,此复合高分子保水材料为中山大学周翠英教授团队自研的生态修复保水材料,其主要成分为聚丙烯酸钠(sodium polyacrylate),在干燥条件下为粒径≤0.02mm的白色颗粒,20℃时的ph值:6-8,含水率≤5%,堆积密度为0.8-0.85g/ml,吸水饱和后呈透明水凝胶状,理论吸水率约为250%,重复吸水次数高,在自然条件下可缓慢降解,降解周期为36个月,最终产物为co2和h2o,无毒无害。复合高分子保水材料具有出色的吸水、释水能力,雨季可通过材料的吸水作用,有效降低土体的含水率,减少植被根系过度浸泡而产生的腐烂和死亡,而旱季又可以通过材料的释水作用,为植被供水,在吸释水分的过程中还可以通过材料自身的胀缩作用,进一步改善土体的结构,有利于植被的生长。

19、进一步地,喷播施工结束后,于种植层表面覆盖无纺布,进行后期养护,具体包括:

20、喷播施工结束后,以6针、2000目的环保型无纺布覆盖种植层表面,相邻两卷无纺布搭接处不少于15cm,起到保温保湿、保证种子健康生长的作用。此外,还要进行适度的浇水和补种,及时清除杂草,做好病虫害的防治,建立自然平衡的生态修复植被体系,形成固土培根、生态修复的良性循环。

21、本发明的优点是:

22、一种面向内蚀损害的生态修复方法,采用micp技术固化风化土体形成固化隔水层,起到阻止雨水入渗、防止软岩岩体进一步内蚀的作用,达到底部阻隔的目的;通过构建集水、导水、蓄水三部分组成的源网系统,合理地控制软岩上覆土壤的水分储存,防止大量水分渗透至软岩岩体表面造成软岩的层层内蚀,起到中部疏导的作用;通过无毒无害的复合高分子粘合材料和复合高分子保水材料,增强软岩上覆土壤稳定性,改良软岩上覆土壤环境,涵养水分,为生态修复植被生长提供良好的环境;通过建立全面的植被体系,利用植被根系的生长蔓延来实现对软岩上覆土壤的加固、改良软岩上覆土壤环境,形成固土培根、生态修复的良性循环。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!