稻麦轮作双免耕种植方法与流程

本发明属于粮食作物种植,具体涉及一种稻麦轮作双免耕种植方法。

背景技术:

1、我国从20世纪60年代初引进、试验、示范和推广保护性耕作技术。早期有研究认为,由于“作业质量”方面的原因,连续两年的旋耕、耙耕、深松土壤结合秸秆还田的小麦均可以显著增产,而连续两年的免耕土壤的小麦却显著减产。也有一些学者认为,免耕方式下对土壤的扰动很小,微生物在土壤表层连续积累、繁殖形成有利条件;而翻耕会扰乱土壤结构,降低土壤有机质、微生物多样性。

2、近些年来,我国科研人员在保护性农业免耕机械、秸秆还田培肥土壤、作物生理、土壤微生物多样性及酶活性等方面的研究已有很多的进展。但是,许多免耕试验持续的时间较短,一般只有连续2~5年的免耕时间,很难深入研究连续多年保护性耕作在土壤肥力提高、节本增效、保护生态环境等方面机理和效果。

3、小麦和水稻都是重要的粮食作物,小麦或水稻长期连作以后,在正常管理的情况下,产生产量降低、品质变劣、生育状况变差的现象,称为连作障碍。关于连作障碍的原因,国内外研究者研究认主要有以下3个方面:(1)连作使土壤理化性状变劣导致作物所需养分亏缺;(2)土壤微生物种群的变化,导致土传病害加重;(3)作物的自毒作用,导致有害微生物的生长繁殖,抑制后茬作物的生长。而采用传统耕作方式的“冬小麦-水稻轮作一年两熟制”虽然能够有效克服长期小麦或水稻连作带来的连作障碍,但存在的问题是:由于传统耕作在地里留下前茬作物的秸秆(有机物)少,对提高土壤有机质含量,改善土壤肥力不利;另外,前茬作物收获后需要耕地、整地,既花费时间,又增加机械动力、人力投入,同时,反复扰动耕层土壤、破坏土壤环境,不利于微生物在耕层土壤里生存和繁殖。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明的目的在于提供一种稻麦轮作双免耕种植方法。

2、本发明解决其技术问题所采用的技术方案如下:

3、一种稻麦轮作双免耕种植方法,具体为:

4、(1)第一年9月,在种植本田播种冬小麦,第二年6月,收割冬小麦,所述冬小麦茬留高30~35cm,在田面残留秸秆8000~9000kg/hm2,以增加归还土壤有机物量;第二年7月,在种植本田内移栽水稻秧苗,第二年9月,收割水稻,所述水稻茬留高30~35cm,在田面残留秸秆8000~9000kg/hm2;

5、(2)重复步骤(1)的方式,连续多年进行稻麦轮作、“一年两熟”双免耕种植作业,促使土壤中的变形杆菌门(proteobacteria)、酸性杆菌门(acidobacteria)等核心种群与免耕土壤中的主要营养成分和多种酶的活性之间关联性增强,共同促进土壤有机质(c)和土壤养分(n、p等)转化和循环,以提高土壤肥力。

6、优选的,冬小麦种子播深为5cm,化肥播深为7cm,行距为20cm。

7、优选的,冬小麦播种同时施尿素、磷酸二氢铵各300kg/hm2,灌冬水前追施尿素150kg/hm2,次年冬小麦返青后机播条施尿素、磷酸二氢铵各75kg/hm2,孕穗灌水前追施尿素120kg/hm2。

8、优选的,于冬小麦拔节期、乳熟期、水稻孕穗期、水稻成熟期分别进行灌水,总灌水量共250m3/666.7m2。

9、优选的,水稻秧苗行距、穴距分别为20cm、10cm;水稻秧苗移栽前,在种植本田施尿素、磷酸二氢铵各300kg/hm2,秧苗插入种植本田10天后,追施尿素150kg/hm2,7月底水稻拔节期前追施尿素150kg/hm2。

10、优选的,水稻田采取间歇式灌溉,总灌水量为700m3/666.7m2。

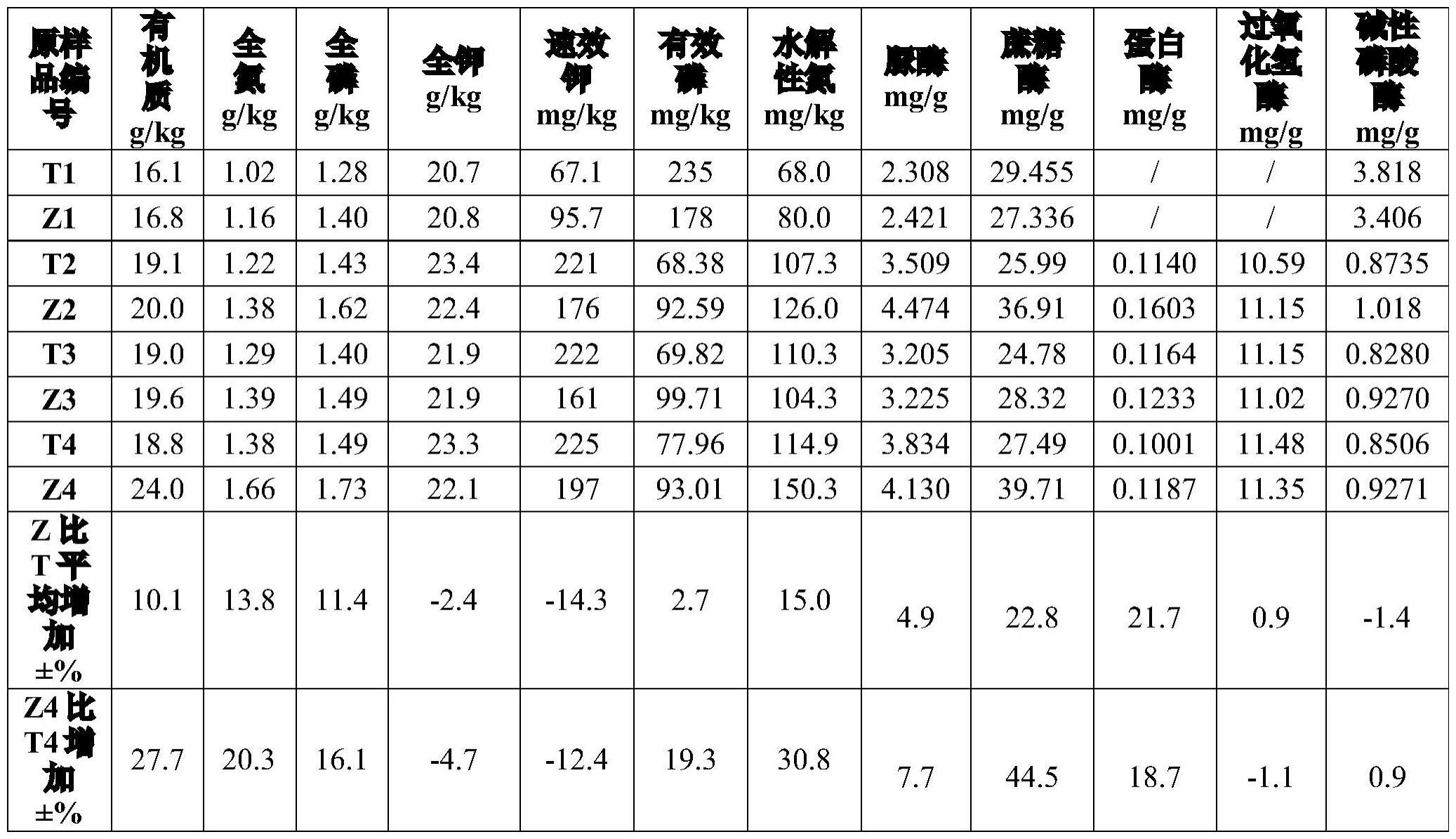

11、由上述技术方案可知,本发明提供了一种稻麦轮作双免耕种植方法,相比现有技术其有益效果是:与传统耕作相比,本发明中,通过连续多年田间保留作物残茬、秸秆,可以为土壤微生物提供较多的“食物”,从而有利于土壤微生物的生长;通过连续多年免耕轮作措施,一方面可以节省时间和机械动力、人力投入,另一方面可以减少土层的扰动,从而减少土壤微生物生存环境的破坏。采用本发明的种植方法提高了有机质、全氮量、全磷量、水解性氮、有效磷等土壤养分,提高了脲酶、蔗糖酶、蛋白酶、过氧化氢酶等土壤酶活,且使得土壤中的变形杆菌门(proteobacteria)、酸性杆菌门(acidobacteria)等核心种群结构多样性活性优于传统耕作,而变形菌门(proteobacteria)、酸性杆菌门(acidobacteria)等核心优势细菌种群以及土壤酶的催化作用的提升,共同促进了土壤有机质(c)和土壤养分(n、p等)转化和循环,提高了土壤肥力。

技术特征:

1.一种稻麦轮作双免耕种植方法,其特征在于:具体为:

2.如权利要求1所述的稻麦轮作双免耕种植方法,其特征在于:冬小麦种子播深为5cm,化肥播深为7cm,行距为20cm。

3.如权利要求1所述的稻麦轮作双免耕种植方法,其特征在于:冬小麦播种同时施尿素、磷酸二氢铵各300kg/hm2,灌冬水前追施尿素150kg/hm2,次年冬小麦返青后机播条施尿素、磷酸二氢铵各75kg/hm2,孕穗灌水前追施尿素120kg/hm2。

4.如权利要求1所述的稻麦轮作双免耕种植方法,其特征在于:于冬小麦拔节期、乳熟期、水稻孕穗期、水稻成熟期分别进行灌水,总灌水量共250m3/666.7m2。

5. 如权利要求1所述的稻麦轮作双免耕种植方法,其特征在于:水稻秧苗行距、穴距分别为20cm、10cm;水稻秧苗移栽前,本田施尿素、磷酸二氢铵各300 kg/hm2,秧苗插入种植本田10天后,追施尿素150kg/hm2,7月底水稻拔节期前追施尿素150 kg/hm2。

6. 如权利要求1所述的稻麦轮作双免耕种植方法,其特征在于:水稻田采取间歇式灌溉,总灌水量为700 m3/666.7m2。

技术总结

本发明提供了一种稻麦轮作双免耕种植方法,属于粮食作物种植技术领域,具体为:(1)第一年9月,在种植本田播种冬小麦,第二年6月,收割冬小麦,所述冬小麦茬留高30~35cm,在田面残留秸秆8000~9000kg/hm2,以增加归还土壤有机物量;第二年7月,在种植本田内移栽水稻秧苗,第二年9月,收割水稻,所述水稻茬留高30~35cm,在田面残留秸秆8000~9000kg/hm2;(2)重复步骤(1)的方式,连续多年进行稻麦轮作、“一年两熟”双免耕种植作业,促使土壤中的变形杆菌门(Proteobacteria)、酸性杆菌门(Acidobacteria)核心种群与免耕土壤中的主要营养成分和多种酶的活性之间关联性增强,共同促进土壤有机质(C)和土壤养分(N、P等)转化和循环,以提高土壤肥力。

技术研发人员:袁海燕,袁汉民,赵万伏,张维军,何进尚,袁海静,李晓慧,王婧,崔保国,黄玮,杨超,海龙,桑立,程霞,张志刚,杨睿青,张薇

受保护的技术使用者:宁夏回族自治区国土资源调查监测院(宁夏回族自治区地质灾害应急中心、宁夏回族自治区矿产资源储量评审中心)

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!