一种稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统及其应用的制作方法

本发明属于农业面源污染治理及环保,具体涉及一种稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统及其应用。

背景技术:

1、随着我国农业的快速发展,土壤氮磷等肥料大量施加,使得农业面源污染情况也在逐渐恶化,从而对水环境造成了严重的污染。水稻消耗了全球约21%~25%的氮肥,在水稻种植生产过程中,氮、磷等营养物质以及其它有机和无机污染物通过农田地表径流、农田排水和地下渗透等方式造成的水体污染,并且在水稻种植过程中传统的淹水灌溉与水稻生育期雨季同步,降雨引起的排水更加频繁且排水量更大,导致严重的面源污染问题。

2、目前,植被过滤带技术因其对农业面源污染净化效果良好,且运行管理成本低、生态绿色等优点而备受欢迎。植被过滤带是建立在污染源和水体之间的一道拦截关卡,主要是利用植被吸附、过滤、沉降等作用削减降雨径流中的面源污染物含量。然而,植被过滤带的主要特征参数如宽度、坡度、植被类型等是决定植被过滤带对污染物去除效果的关键因子。

3、现有研究虽然提出了针对于某一特定环境下具备较好去除效果的植被过滤带技术,但是该植被过滤带仅针对特定的环境才能具备较好的效果,而不具有普适性。另一方面,随着面源污染物种类的不同,各种植被过滤带对不同污染物的去除效果不佳,导致很难将其借鉴到其它面源污染物和其它环境下进行使用。

4、例如,专利文献cn 108218120 b公开了一种河湖滨岸带径流污染物复合拦截系统,其中的植被缓冲带主要是起到减缓地表径流流速,拦截径流泥沙、吸收并消减相关污染物的作用,其适用于改善滨岸带景观效果,但针对于稻田氮磷面源污染,并不能有效去除氮磷污染物。

5、再如,专利文献cn 108328873 b公开了一种城市绿化带多层过滤系统,其包括过滤系统、植被系统、净化系统,过滤系统设置在城市道路两侧,植被系统设置在过滤系统远离城市道路一侧,净化系统设置在植被系统正下方。该过滤系统可以降低雨水径流速度,使固体残留物质和悬浮物质沉淀在植被系统内,通过土壤层内添加的微生物降解雨水中的杂质,净化雨水,改善水质,减少环境污染。然而,该过滤系统仍然无法很好用于稻田氮磷面源污染,其对水体中的氮和磷的去除率不高。

6、可见,目前开发的植被过滤带系统虽然设置有多种过滤层结构,但其主要是因为拦截了泥沙和减缓了径流流速,使得固体残留物质和悬浮物得到收集处理,从而实现了水体的净化。显然,该系统并不适合用于水体中氮磷污染物的去除。

7、因此,针对稻田氮磷面源污染,如何构建一种对氮磷污染物的去除效率高,同时具备占地面积小,运行管理成本低的污染物拦截系统,成为亟待解决的技术问题。

技术实现思路

1、本发明就是为了解决上述技术问题,从而提供一种稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统及其应用。本发明的技术目的在于,解决现有的植被过滤系统无法用于农业氮磷面源污染,对氮和磷污染物的去除率不高的问题。

2、为了实现上述技术目的,本发明采用如下的技术方案:

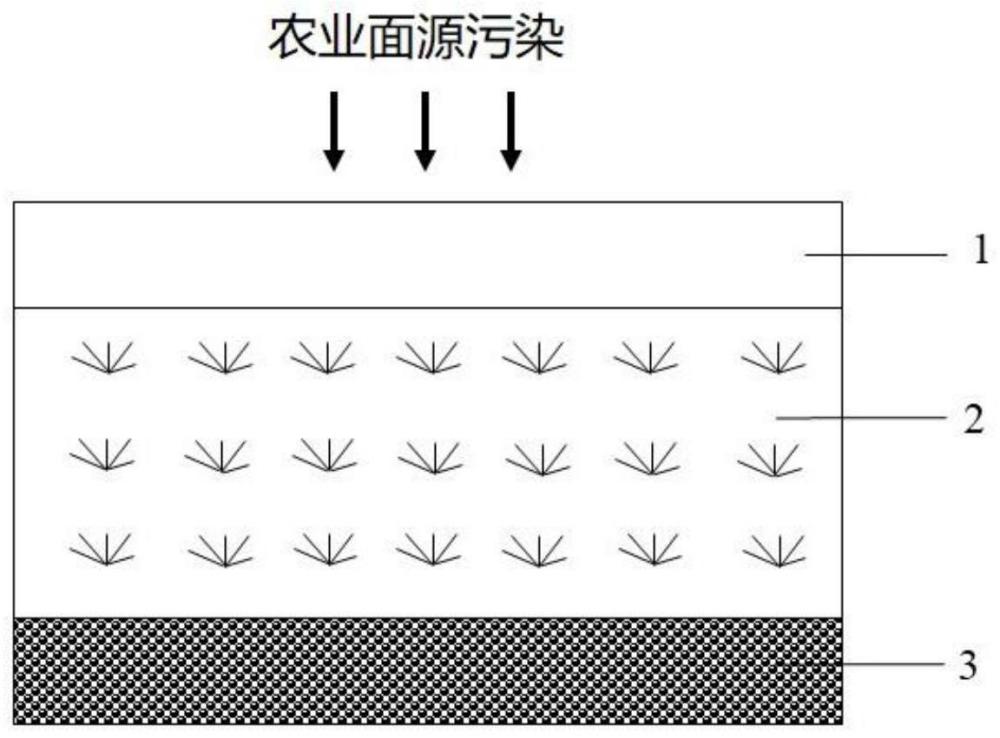

3、本发明首先提供了一种用于治理稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统,其中,所述植被复合拦截系统包括集流渠、植被过滤带和截留渠,所述集流渠的渠道截面为梯形断面,梯形断面的上部宽、下部窄,在集流渠内种植有灯芯草和蒲草水生植物,灯芯草的种植密度为15~20株/m2,蒲草的种植密度为20~30株/m2;所述植被过滤带内依次设置有黑麦草种植带和麦冬草种植带,黑麦草种植带与麦冬草种植带的带宽比为2:3,黑麦草的播种密度为30~35g/m2、麦冬草的种植密度为60~120株/m2;所述截留渠内自上而下依次填充有细砂层、粗砂层、碎石层和卵石层,其中,所述细砂层的物料粒径小于1cm,不均匀系数为4;所述粗砂层的物料粒径为1-2cm,不均匀系数为4;所述碎石层的粒径为2-3cm,不均匀系数为3;所述卵石层的粒径为3-4cm,不均匀系数为3;其中,所述细砂层、粗砂层、卵石层和碎石层的厚度比依次为3:2:1.5:1。

4、本发明提供的上述植被复合拦截系统由集流渠、植被过滤带和截留渠三部分组成,该植被复合拦截系统可布设在农田氮磷面源污染末端的荒地或空地处。首先,集流渠设置呈梯形,且集流渠内种植有灯芯草和蒲草,这两种水生植物的组合能够起到将氮磷面源污染物进行收集和将泥沙等固体物质和漂浮物进行截留,起到初步的净化效果,以利于后续治理氮磷面源污染物。然后,氮磷等面源污染物进入到植被过滤带中,植被过滤带内依次设置有黑麦草种植带和麦冬草种植带,通过控制黑麦草种植带与麦冬草种植带的带宽比以及种植密度,从而很好实现了对氮磷面源污染物的吸附和治理,除氮除磷率极高。经过植被过滤带处理后大部分氮磷面源污染物被去除,最后剩余的污染物进入截留渠内,截留渠内通过设置细砂层、粗砂层、碎石层和卵石层,并按照一定的粒径参数和厚度比设置,能够实现高效去除氮磷面源污染物,基本实现对氮磷污染物和悬浮物的大规模治理。

5、进一步的是,所述集流渠(1)的渠面宽1~1.5m,渠底宽0.5~0.7m,渠深1m,边坡采用生态护坡m7.5浆砌多孔红砖,边坡厚0.12m,渠底为平坡或坡度1/1000~1/2000的缓坡。

6、进一步的是,所述截留渠的渠道截面为梯形断面,渠面宽1~1.5m,渠底宽0.5~0.7m,渠深1m,渠底为平坡或坡度1/1000~1/2000的缓坡;

7、进一步的是,所述集流渠(1)、植被过滤带(2)和截留渠(3)三者形成坡度为0-15°的缓坡。

8、进一步的是,所述集流渠(1)、植被过滤带(2)和截留渠(3)的长度比依次为2:1:1.5。

9、本发明的目的之二是提供如上所述的稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统在降低稻田水体中氮磷面源污染物方面的应用。

10、本发明的有益效果如下:

11、1、本发明提供的农田面源污染的植被复合拦截系统,能够实现对农业稻田中的氮磷污染物和悬浮物进行高效拦截和去除,并通过吸附、转化和吸收等作用有效防止水土流失。

12、2、本发明具有占地面积小、建设成本低、维护周期长、拦截效果好等优点,能够在不影响原有农田布局的情况下,对农田中的氮磷污染物和悬浮物进行拦截,适用于农田分布广、面积小的西南地区。

技术特征:

1.一种用于治理稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统,其特征在于,所述植被复合拦截系统包括集流渠(1)、植被过滤带(2)和截留渠(3),所述集流渠(1)的渠道截面为梯形断面,梯形断面的上部宽、下部窄,在集流渠(1)内种植有灯芯草和蒲草水生植物,灯芯草的种植密度为15~20株/m2,蒲草的种植密度为20~30株/m2;所述植被过滤带(2)内依次设置有黑麦草种植带和麦冬草种植带,黑麦草种植带与麦冬草种植带的带宽比为2:3,黑麦草的播种密度为30~35g/m2、麦冬草的种植密度为60~120株/m2;所述截留渠(3)内自上而下依次填充有细砂层、粗砂层、碎石层和卵石层,其中,所述细砂层的物料粒径小于1cm,不均匀系数为4;所述粗砂层的物料粒径为1-2cm,不均匀系数为4;所述碎石层的粒径为2-3cm,不均匀系数为3;所述卵石层的粒径为3-4cm,不均匀系数为3;其中,所述细砂层、粗砂层、碎石层和卵石层的厚度比依次为3:2:1.5:1。

2.根据权利要求1所述的稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统,其特征在于,所述集流渠(1)的渠面宽1~1.5m,渠底宽0.5~0.7m,渠深1m,边坡采用生态护坡m7.5浆砌多孔红砖,边坡厚0.12m,渠底为平坡或坡度1/1000~1/2000的缓坡。

3.根据权利要求1所述的稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统,其特征在于,所述截留渠(3)的渠道截面为梯形断面,渠面宽1~1.5m,渠底宽0.5~0.7m,渠深1m,渠底为平坡或坡度1/1000~1/2000的缓坡。

4.根据权利要求1所述的稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统,其特征在于,所述集流渠(1)、植被过滤带(2)和截留渠(3)三者形成坡度为0-15°的缓坡。

5.根据权利要求1所述的稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统,其特征在于,所述集流渠(1)、植被过滤带(2)和截留渠(3)的长度比依次为2:1:1.5。

6.如权利要求1-5任一项所述的稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统在降低稻田水体中氮磷面源污染物方面的应用。

技术总结

本发明提供了一种稻田氮磷面源污染的植被复合拦截系统及其应用,属于农业面源污染治理及环保技术领域。本发明的植被复合拦截系统包括集流渠(1)、植被过滤带(2)和截留渠(3);所述集流渠(1)边坡采用生态护坡,渠底种植灯芯草和蒲草水生植物;所述植被过滤带(2)内依次设置有黑麦草种植带和麦冬草种植带,黑麦草种植带与麦冬草种植带的带宽比为2:3;所述截留渠(3)内自上而下依次填充有细砂层、粗砂层、碎石层和卵石层。本发明提供的农田面源污染的植被复合拦截系统能够实现对农业稻田中的氮和磷污染物进行高效拦截和去除,且占地面积小、建设成本低、维护周期长。

技术研发人员:张曼雪,周李军,林洪光,陈川,余康宁,黄蓉,陈太阳,牟科,唐靖智,张大顺

受保护的技术使用者:四川省都江堰水利发展中心

技术研发日:

技术公布日:2024/3/31

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!