一种茶叶鲜叶的杀青工艺的制作方法

本发明涉及茶叶加工,尤其涉及一种茶叶鲜叶的杀青工艺。

背景技术:

1、茶树分布于中国长江以南各省的山区,茶叶源于中国,茶叶最早是被作为祭品使用的。依据季节采制可分为春茶、夏茶、秋茶、冬茶。以各种毛茶或精制茶叶再加工形成再加茶,包括分为花茶、紧压茶、萃取茶、药用保健茶、茶食品、含茶饮料等。

2、绿茶的制作工艺一般包括采摘、杀青、揉捻、干燥,在对茶叶鲜叶进行杀青时,需要先将茶叶鲜叶摊匀在竹筛上,而后将竹筛放在凉青架上,在萎凋室内进行萎凋,萎凋完成后即可开锅杀青,在将鲜叶摊匀在竹筛的过程中,现有方式一般为人工抓取一把鲜叶抖撒在竹筛上,其摊匀效率较低,鲜叶摊开的均匀度也因人而异。

技术实现思路

1、基于现有技术存在的技术问题,本发明提出了一种茶叶鲜叶的杀青工艺。

2、本发明提出的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,包括如下步骤:

3、s1、鲜叶的采摘——鲜叶要求一芽一叶采摘,保证鲜叶的嫩度;

4、s2、鲜叶的萎凋——通过茶叶撒匀装置将采摘的鲜叶均匀的撒在竹筛上,每筛1公斤,而后将竹筛放在凉青架上,在萎凋室内进行萎凋,萎凋期间不可翻动;萎凋温度为26—38℃,相对湿度为60%—70%,萎凋时间为25—30h,当叶片不贴筛,叶色转为白绿或灰绿色,叶缘略卷时,即可开锅杀青;

5、s3、杀青——一次杀青,杀青机的温度应控制在130—140℃,二次杀青,杀青机的温度应控制在110—120℃,杀青后的茶叶以能捏成团又能撒开为最佳。

6、优选地,所述茶叶撒匀装置包括底板、四个呈边角分布的固定在底板顶部的竖杆、固定在多个竖杆顶端的顶板、固定在顶板底部的u形梁以及设置在u形梁下方的其侧方固定有拉杆的用于盛装鲜叶的撒料箱,撒料箱上固定有一对可套在u形梁上的挂架,撒料箱底端的出料口处设置有封板,封板上开设有两排等距分布的排料口,撒料箱前后两端内壁均开设有滑槽,滑槽内滑动连接有滑块,滑块底端固定有其另一端和滑槽底壁相抵的弹簧,两个滑块之间固定有同一个u形的架板,架板底部固定有两排可穿过排料口的排料杆,架板和u形梁之间共同设置有驱使排料杆向下移动的机构。

7、优选地,所述驱使排料杆向下移动的机构包括转动连接在架板两端部的主轴、固定套设在主轴上的套环以及多个设置在套环圆周面的环形阵列分布的梯形的与其一体成型的第一凸块,u形梁的底部设有多个梯形的与其一体成型的可与第一凸块正面接触的第二凸块。

8、优选地,所述封板和撒料箱固定连接。

9、优选地,所述封板的两端均设有与其一体成型的与撒料箱形成转动连接的轴柱,且排料口的尺寸大于排料杆。

10、优选地,所述底板上方设置有位于撒料箱下方的l形的用于置放竹筛的托板,托板底部固定有多个其底端固定在底板上的支腿。

11、优选地,所述撒料箱前后两端均固定有固定板,固定板上转动连接有分轴,分轴底端设有多个环形阵列分布的其端部可与竹筛侧方相抵的推杆,两个分轴上的推杆的初始角度不同,分轴连接有驱使分轴转动的机构。

12、优选地,所述驱使分轴转动的机构包括套在主轴上的与其形成转动连接的一对l杆,l杆的另一端转动连接有可套在分轴顶端的套筒,套筒和主轴的自由端均固定套设有锥齿轮,两个锥齿轮相互啮合,套筒圆周内壁开设有一对插槽,分轴的顶端设有一对可插入插槽的插条。

13、优选地,所述推杆的端部开设有安装槽,安装槽内转动连接有滚轮。

14、优选地,所述托板上开设有多个横向的开口,开口内转动连接有滚筒。

15、与现有技术相比,本发明提供了一种茶叶鲜叶的杀青工艺,具备以下有益效果:

16、1、一种茶叶鲜叶的杀青工艺,预先将鲜叶装入撒料箱内,继而将竹筛置放到底板上,而后通过拉杆将撒料箱顺着u形梁向右侧拉动,驱使排料杆向下移动的机构带动架板和排料杆跟随滑块一起,顺着滑槽向下移动,滑块对弹簧逐渐挤压,排料杆将鲜叶从排料口推下,而后在弹簧的弹力作用下,排料杆复位向上移动,从而将鲜叶撒匀在竹筛上,而后更换竹筛,再将撒料箱向左回推,继续将鲜叶撒匀在新的竹筛上。

17、2、一种茶叶鲜叶的杀青工艺,当撒料箱移动时,第二凸块带动第一凸块、套环和主轴一起转动,第一凸块转动后其端部会和第二凸块的端部接触,第一凸块受压,使得主轴、架板以及排料杆整体向下移动,当第一凸块和第二凸块脱离接触后,第一凸块转动至两个第二凸块中间的位置,此时不再受压,在弹簧的作用下,排料杆再向上复位移动。

18、3、一种茶叶鲜叶的杀青工艺,通过设置与撒料箱形成转动连接的轴柱,且排料口的尺寸大于排料杆,即可有效降低鲜叶被挤压破损的情况,若部分鲜叶的局部被挤压在排料杆和排料口之间时,排料杆向下移动时,通过摩擦力带动封板进行绕着轴柱进行转动,从而避免对鲜叶产生硬性撕扯,导致其破损。

19、4、一种茶叶鲜叶的杀青工艺,主轴同步带动与之连接的两个锥齿轮转动,两个锥齿轮继而各自啮合带动另外的锥齿轮以及套筒和分轴和推杆转动,由于两个分轴上的推杆的初始角度不同,位于两端转动的推杆会错开和竹筛进行接触,由于竹筛和托板相抵,两端转动的推杆会间歇性将竹筛向相对的一方推动,从而使得竹筛进行前后移动,从而使得鲜叶可均匀的撒在宽度大于撒料箱的竹筛上,并且使得鲜叶受到惯性作用,能够更好的摊匀在竹筛上,当主轴上下移动时,通过l杆带动套筒上下移动,从而维持两个锥齿轮处于啮合状态。

20、5、一种茶叶鲜叶的杀青工艺,通过滚轮和竹筛之间形成滚动摩擦,降低二者之间的摩擦力,从而有效避免推杆将竹筛向左侧带动。

21、6、一种茶叶鲜叶的杀青工艺,通过横向的滚筒即可使得竹筛在受到推杆的作用力后,更容易在前后方向进行灵活移动,同时避免竹筛在横向向左侧移动。

技术特征:

1.一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,包括如下步骤:

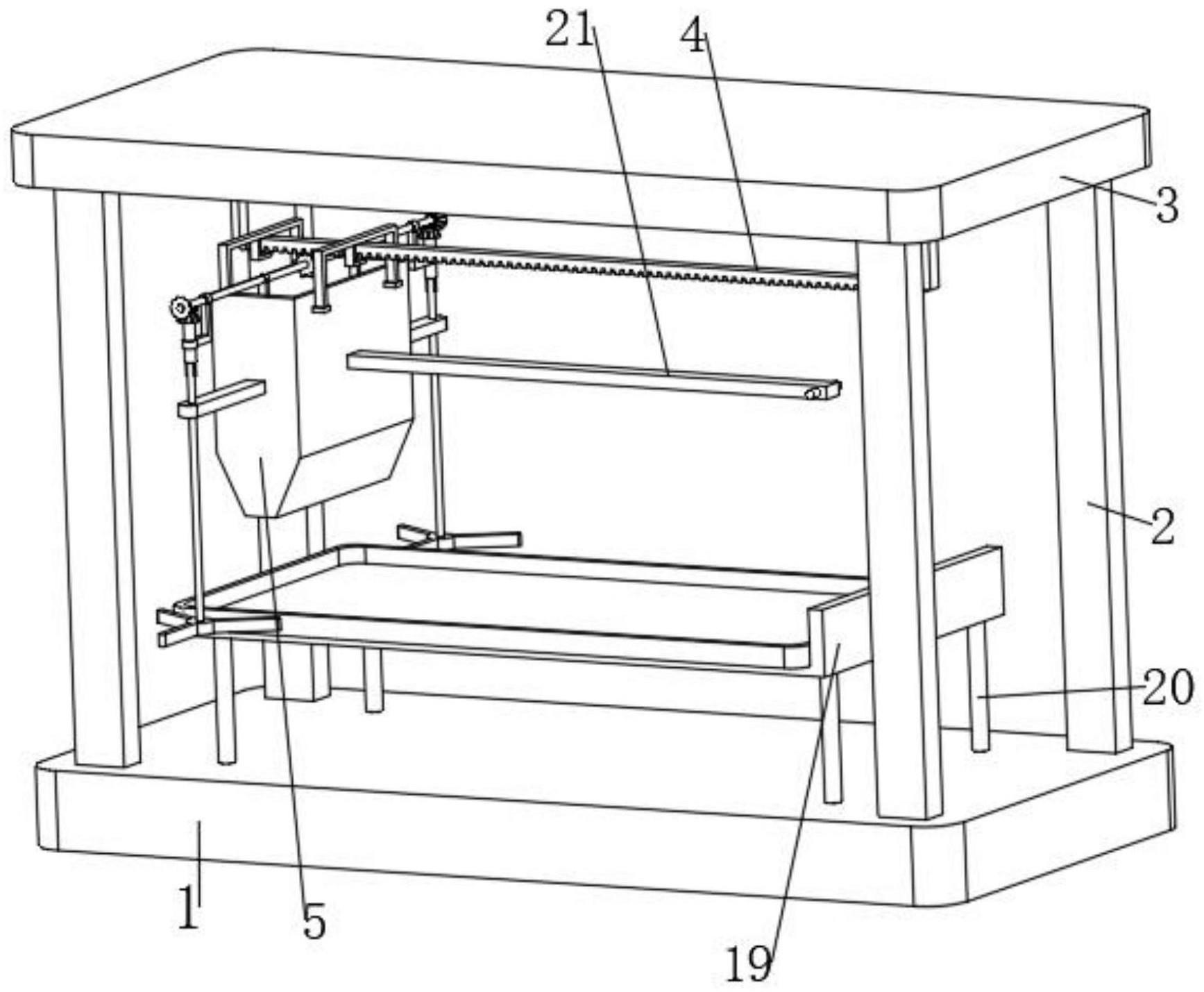

2.根据权利要求1所述的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,所述茶叶撒匀装置包括底板(1)、四个呈边角分布的固定在底板(1)顶部的竖杆(2)、固定在多个竖杆(2)顶端的顶板(3)、固定在顶板(3)底部的u形梁(4)以及设置在u形梁(4)下方的其侧方固定有拉杆(21)的用于盛装鲜叶的撒料箱(5),撒料箱(5)上固定有一对可套在u形梁(4)上的挂架(6),撒料箱(5)底端的出料口处设置有封板(12),封板(12)上开设有两排等距分布的排料口(13),撒料箱(5)前后两端内壁均开设有滑槽(7),滑槽(7)内滑动连接有滑块(8),滑块(8)底端固定有其另一端和滑槽(7)底壁相抵的弹簧(9),两个滑块(8)之间固定有同一个u形的架板(10),架板(10)底部固定有两排可穿过排料口(13)的排料杆(11),架板(10)和u形梁(4)之间共同设置有驱使排料杆(11)向下移动的机构。

3.根据权利要求2所述的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,所述驱使排料杆(11)向下移动的机构包括转动连接在架板(10)两端部的主轴(14)、固定套设在主轴(14)上的套环(15)以及多个设置在套环(15)圆周面的环形阵列分布的梯形的与其一体成型的第一凸块(16),u形梁(4)的底部设有多个梯形的与其一体成型的可与第一凸块(16)正面接触的第二凸块(17)。

4.根据权利要求2所述的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,所述封板(12)和撒料箱(5)固定连接。

5.根据权利要求2所述的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,所述封板(12)的两端均设有与其一体成型的与撒料箱(5)形成转动连接的轴柱(18),且排料口(13)的尺寸大于排料杆(11)。

6.根据权利要求3所述的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,所述底板(1)上方设置有位于撒料箱(5)下方的l形的用于置放竹筛的托板(19),托板(19)底部固定有多个其底端固定在底板(1)上的支腿(20)。

7.根据权利要求6所述的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,所述撒料箱(5)前后两端均固定有固定板(22),固定板(22)上转动连接有分轴(23),分轴(23)底端设有多个环形阵列分布的其端部可与竹筛侧方相抵的推杆(24),两个分轴(23)上的推杆(24)的初始角度不同,分轴(23)连接有驱使分轴(23)转动的机构。

8.根据权利要求7所述的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,所述驱使分轴(23)转动的机构包括套在主轴(14)上的与其形成转动连接的一对l杆(29),l杆(29)的另一端转动连接有可套在分轴(23)顶端的套筒(25),套筒(25)和主轴(14)的自由端均固定套设有锥齿轮(26),两个锥齿轮(26)相互啮合,套筒(25)圆周内壁开设有一对插槽(27),分轴(23)的顶端设有一对可插入插槽(27)的插条(28)。

9.根据权利要求7所述的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,所述推杆(24)的端部开设有安装槽(30),安装槽(30)内转动连接有滚轮(31)。

10.根据权利要求7所述的一种茶叶鲜叶的杀青工艺,其特征在于,所述托板(19)上开设有多个横向的开口(32),开口(32)内转动连接有滚筒(33)。

技术总结

本发明属于茶叶加工技术领域,尤其是一种茶叶鲜叶的杀青工艺,包括如下步骤:S1、鲜叶的采摘——鲜叶要求一芽一叶采摘,保证鲜叶的嫩度;S2、鲜叶的萎凋——通过茶叶撒匀装置将采摘的鲜叶均匀的撒在竹筛上,每筛1公斤,而后将竹筛放在凉青架上,在萎凋室内进行萎凋,萎凋期间不可翻动;萎凋温度为26—38℃,相对湿度为60%—70%,萎凋时间为25—30h;S3、杀青——一次杀青,杀青机的温度应控制在130—140℃,二次杀青,杀青机的温度应控制在110—120℃,杀青后的茶叶以能捏成团又能撒开为最佳。本发明中,通过茶叶撒匀装置取代人工抖撒,使得摊匀效率提高,鲜叶摊开的均匀度也得到稳定。

技术研发人员:胡元明,王建新

受保护的技术使用者:胡元明

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!