一种针形名茶的加工方法

本发明属于茶叶加工领域,具体涉及一种针形名茶的加工方法。

背景技术:

1、针形名茶是全国三大名优绿茶代表,永川秀芽是重庆针形名茶代表。基本工艺包括摊放、杀青、揉捻、做形、干燥等。早在20世纪90年代,针形名茶加工技术已基本成型。经过30余年发展,已形成清洁化、机械化加工技术,部分环节实现自动化加工。目前,市场上常见有清香、栗香、花香、甚至高香针形名茶,满足了不同消费群体需要。但是,这些香型是怎么形成的,工艺是如何影响香气的形成还没有定论,导致部分企业生产盲目,不能很好控制和稳定茶叶品质风格,甚至出现火功香、焦香等品质缺陷。

技术实现思路

1、本发明提供了一种针形名茶的加工方法,包括以下步骤:鲜叶,摊放,杀青,初揉,二青,复揉,理条,干燥;其中,干燥步骤分为三个阶段,第一阶段温度为95℃,时间为4分钟,第二阶段温度为75℃,时间为4分钟,第三阶段温度为75-95℃,时间为4-16分钟。

2、进一步的,以中小叶茶树品种春季1芽1叶茶鲜叶为原料。

3、进一步的,摊放步骤中,摊放厚度3cm,摊放时间4-6h。

4、进一步的,杀青步骤中,采用汽热杀青,蒸汽温度120-140℃、蒸汽时间40-50s,热风温度150-180℃、热风时间60-70s;微波14组,55s、800r/min。

5、进一步的,初揉步骤中,采用45型揉捻机,15kg/桶、50r/min、轻—中—重—轻各揉6min。

6、进一步的,二青步骤中,采用动态烘干机,控制温度为130-140℃、时间1-2min。

7、进一步的,复揉步骤中,采用45型揉捻机,方法同初揉,装叶量为16kg/桶。

8、进一步的,理条步骤中,投叶量180g/槽、槽体温度160℃、振动频率190次/min、时间15min。

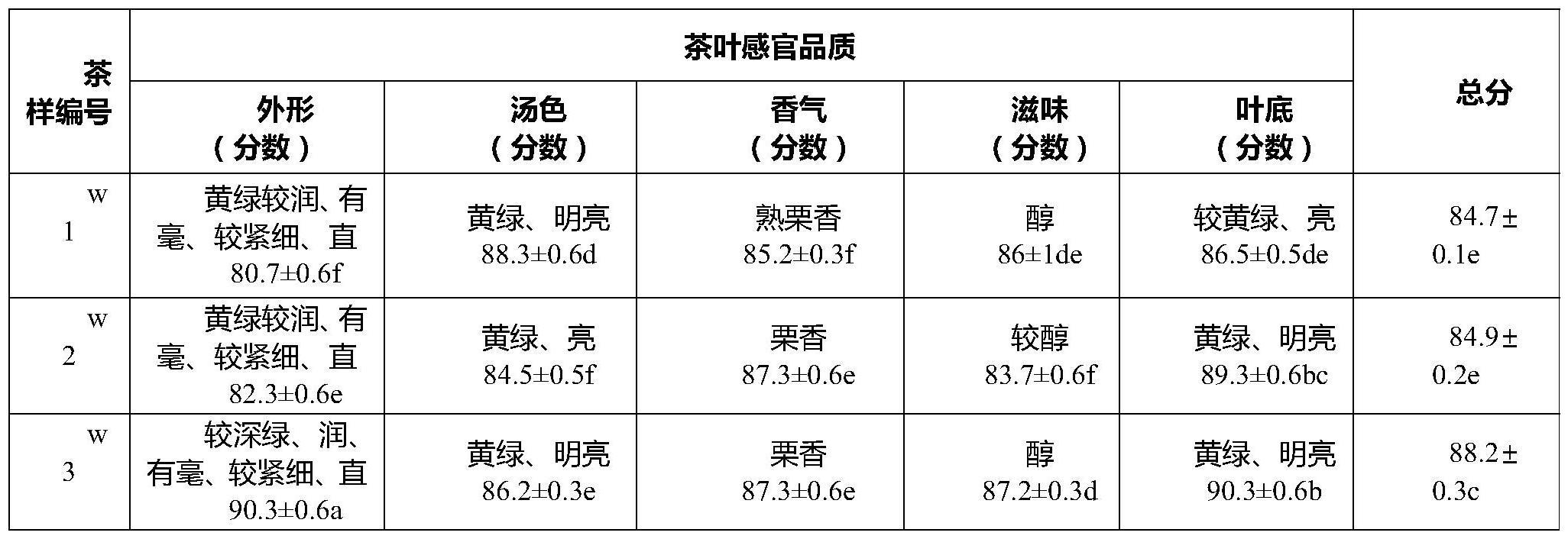

9、优选的,清香型针形名茶干燥方法:采用烘干方式,95度4min-75度4min-65度16min、95度4min-75度烘干4min-75度12min、95度4min-75度4min-85度4min、95度4min-75度4min-85度8min;栗香型针形名茶干燥方法:采用烘干方式,95度4min-75度4min-85度12min、95度4min-75度4min-85度16min;高香型针形名茶干燥方法:采用烘干方式,95度4min-75度4min-95度12min、95度4min-75度4min-95度16min。

10、本发明有益效果为:本发明通过对香型影响因素的探究,提出分段、变温、变时干燥方法,通过改变现有的先高后低的传统干燥方法,控制茶叶生化成分及香气成分的转化进度,实现了清香、栗香、高香等不同香气的针形名茶定向加工。

技术特征:

1.一种针形名茶的加工方法,其特征在于,包括以下步骤:鲜叶,摊放,杀青,初揉,二青,复揉,理条,干燥;其中,干燥步骤分为三个阶段,第一阶段温度为95℃,时间为4分钟,第二阶段温度为75℃,时间为4分钟,第三阶段温度为75-95℃,时间为4-16分钟。

2.根据权利要求1所述的针形名茶的加工方法,其特征在于,以中小叶茶树品种春季1芽1叶茶鲜叶为原料。

3.根据权利要求1所述的针形名茶的加工方法,其特征在于,摊放步骤中,摊放厚度3cm,摊放时间4-6h。

4.根据权利要求1所述的针形名茶的加工方法,其特征在于,杀青步骤中,采用汽热杀青,蒸汽温度120-140℃、蒸汽时间40-50s,热风温度150-180℃、热风时间60-70s;微波14组,55s、800r/min。

5.根据权利要求1所述的针形名茶的加工方法,其特征在于,初揉步骤中,采用45型揉捻机,15kg/桶、50r/min、轻—中—重—轻各揉6min。

6.根据权利要求1所述的针形名茶的加工方法,其特征在于,二青步骤中,采用动态烘干机,控制温度为130-140℃、时间1-2min。

7.根据权利要求1所述的针形名茶的加工方法,其特征在于,复揉步骤中,采用45型揉捻机,方法同初揉,装叶量为16kg/桶。

8.根据权利要求1所述的针形名茶的加工方法,其特征在于,理条步骤中,投叶量180g/槽、槽体温度160℃、振动频率190次/min、时间15min。

9.根据权利要求1所述的针形名茶的加工方法,其特征在于,清香型针形名茶干燥方法:采用烘干方式,95℃4min-75℃4min-65℃16min、95℃4min-75℃烘干4min-75℃12min、95℃4min-75℃4min-85℃4min、95度4min-75℃4min-85℃8min;

技术总结

本发明属于茶叶加工领域,具体涉及一种针形名茶的加工方法。本发明通过对香型影响因素的探究,提出分段、变温、变时干燥方法,通过改变现有的先高后低的传统干燥方法,控制茶叶生化成分及香气成分的转化进度,实现了清香、栗香、高香等不同香气的针形名茶定向加工。

技术研发人员:罗红玉,王奕,常睿,陈善敏,杨娟,钟应富,袁林颖,翟秀明,张莹,唐敏

受保护的技术使用者:重庆市农业科学院

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!