一种食用菌沥水装置的制作方法

本技术涉及食用菌沥水设备,具体涉及一种食用菌沥水装置。

背景技术:

1、食用菌是指子实体硕大、可供食用的蕈菌(大型真菌),通称为蘑菇,中国已知的食用菌有350多种,其中多属担子菌亚门。

2、食用菌中大部分菌类结构均有菌伞(又叫菌盖、菇盖等)和菌柄组成,菌伞靠近菌柄的一侧为褶皱状,在食用菌进行加工时,由于菌伞部分易附着较多的水分,因此使得在对食用菌进行清洗干净后,需要对食用菌进行沥水干燥的处理,常用的沥水方式是通过带有网格的传送带进行传输,使得食用菌表面附着的水分在传送的过程中滴落;

3、上述的方式适用于对水分附着能力弱的食材,在对食用菌进行如此沥水时,沥水效果不佳,故此中国专利cn218389700u中公开了一种香菇脱水装置,该装置利用离心力的方式对以香菇为主的菌类进行脱水作业,但是该装置通过设置滑板、丝杆以及第一电机等结构,使得食用菌在脱水筒中脱水完毕后滑板向下运动,使得脱水筒内部的食用菌掉排出;

4、上述专利的排出过程是间歇性排出过程,在实际使用时需要将一批食用菌沥水完毕后再对下一批进行沥水作业,无法做到连续性作业,故此提出一种食用菌沥水装置来解决上述所提出的问题。

技术实现思路

1、基于上述表述,本实用新型提供了一种食用菌沥水装置,以解决对比专利无法连续作业的问题。

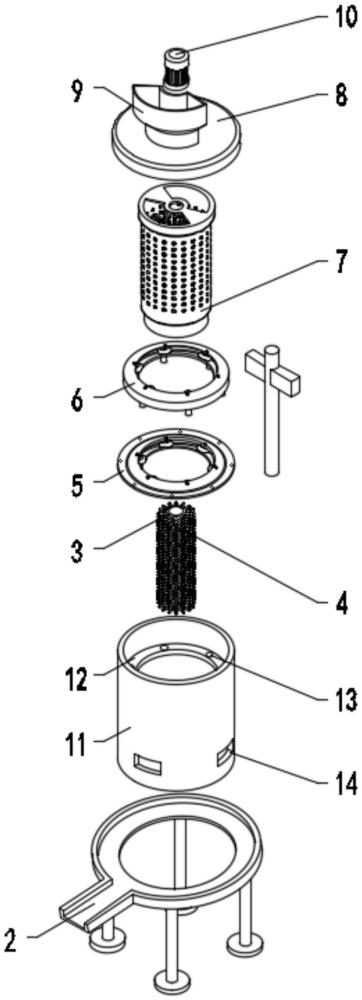

2、本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种食用菌沥水装置,包括:

3、外桶;以及

4、排水架,其设置于所述外桶的外部;

5、沥水筒,其设置于所述外桶的内部;

6、底支撑架,其设置于所述外桶和所述沥水筒之间;

7、上支撑架,其设置于所述外桶的底端;

8、传动筒,其设置于所述沥水筒的内部,其外表面设置有第一橡胶刷;

9、盖板,其设置于所述外桶的顶端。

10、在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。

11、进一步的,所述外桶包括桶体,所述桶体的外表面设置有出水口,所述桶体的内部设置有支撑环板,所述支撑环板的上表面设置有定位孔,所述桶体内部的底端设置有积水面。

12、进一步的,所述定位孔呈环形等距分布,所述积水面为圆台型表面,所述积水面顶端的直径小于其底端的直径。

13、进一步的,所述排水架与所述桶体之间呈倾斜设置。

14、进一步的,所述沥水筒包括设置于所述桶体内部的筒体,所述筒体的外表面设置有受力槽,所述筒体外表面设置有沥水孔,所述筒体的顶端设置有进料口,所述筒体的内表面设置有第二橡胶刷,所述筒体的内部设置有内杆,所述内杆与所述筒体之间设置有连接块。

15、进一步的,所述沥水孔与所述第二橡胶刷呈错位分布,所述内杆的底端设置有螺纹孔。

16、进一步的,所述底支撑架包括架体,所述架体的外部设置有连接环板,所述架体的内部设置有第一安装槽,所述第一安装槽的内部设置有第一滚轮,所述第一安装槽延伸至所述受力槽的内部。

17、进一步的,所述第一滚轮与所述筒体之间呈倾斜设置。

18、进一步的,所述上支撑架包括壳体,所述壳体的底端设置有贯穿所述定位孔的定位柱,所述壳体的内部设置有第二安装槽,所述第二安装槽的内部设置有延伸至所述受力槽内部的第二滚轮,所述第二滚轮与所述筒体之间呈倾斜设置。

19、进一步的,所述盖板包括盖体,所述盖体的顶端设置有进料斗和电机,所述电机的输出轴与所述内杆相连接。

20、与现有技术相比,本申请的技术方案具有以下有益技术效果:

21、1、本实用新型通过设置底支撑架、上支撑架以及沥水筒等部件,通过底支撑架、上支撑架分别与沥水筒之间的配合关系,使得沥水筒能够受到足够的支撑,进而当沥水筒转动时能够避免其出现脱离或者位置偏移的情况,并且两个支撑架能够减小沥水筒转动时的摩擦力;

22、2、通过对第一橡胶刷和第二橡胶刷的设置,实现了阻碍食用菌向下运动的过程,使得食用菌在沥水筒离心的作用下沥水时,能够防止食用菌直接掉落排出,进而实现了充分沥水的效果。

技术特征:

1.一种食用菌沥水装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的沥水装置,其特征在于,所述外桶(1)包括桶体(11),所述桶体(11)的外表面设置有出水口(14),所述桶体(11)的内部设置有支撑环板(12),所述支撑环板(12)的上表面设置有定位孔(13),所述桶体(11)内部的底端设置有积水面(15)。

3.根据权利要求2所述的沥水装置,其特征在于,所述定位孔(13)呈环形等距分布,所述积水面(15)为圆台型表面,所述积水面(15)顶端的直径小于其底端的直径。

4.根据权利要求2所述的沥水装置,其特征在于,所述排水架(2)与所述桶体(11)之间呈倾斜设置。

5.根据权利要求2所述的沥水装置,其特征在于,所述沥水筒(7)包括设置于所述桶体(11)内部的筒体(71),所述筒体(71)的外表面设置有受力槽(75),所述筒体(71)外表面设置有沥水孔(72),所述筒体(71)的顶端设置有进料口(74),所述筒体(71)的内表面设置有第二橡胶刷(73),所述筒体(71)的内部设置有内杆(76),所述内杆(76)与所述筒体(71)之间设置有连接块(77)。

6.根据权利要求5所述的沥水装置,其特征在于,所述沥水孔(72)与所述第二橡胶刷(73)呈错位分布,所述内杆(76)的底端设置有螺纹孔。

7.根据权利要求5所述的沥水装置,其特征在于,所述底支撑架(5)包括架体(51),所述架体(51)的外部设置有连接环板(52),所述架体(51)的内部设置有第一安装槽(53),所述第一安装槽(53)的内部设置有第一滚轮(54),所述第一滚轮(54)延伸至所述受力槽(75)的内部。

8.根据权利要求7所述的沥水装置,其特征在于,所述第一滚轮(54)与所述筒体(71)之间呈倾斜设置。

9.根据权利要求5所述的沥水装置,其特征在于,所述上支撑架(6)包括壳体(61),所述壳体(61)的底端设置有贯穿所述定位孔(13)的定位柱(62),所述壳体(61)的内部设置有第二安装槽(63),所述第二安装槽(63)的内部设置有延伸至所述受力槽(75)内部的第二滚轮(64),所述第二滚轮(64)与所述筒体(71)之间呈倾斜设置。

10.根据权利要求5所述的沥水装置,其特征在于,所述盖板包括盖体(8),所述盖体(8)的顶端设置有进料斗(9)和电机(10),所述电机(10)的输出轴与所述内杆(76)相连接。

技术总结

本技术涉及一种食用菌沥水装置,包括:外桶;以及排水架,其设置于所述外桶的外部;沥水筒,其设置于所述外桶的内部;底支撑架,其设置于所述外桶和所述沥水筒之间;上支撑架,其设置于所述外桶的底端;传动筒,其设置于所述沥水筒的内部,其外表面设置有第一橡胶刷;盖板,其设置于所述外桶的顶端。本技术通过设置底支撑架、上支撑架以及沥水筒等部件,通过底支撑架、上支撑架分别与沥水筒之间的配合关系,使得沥水筒能够受到足够的支撑,进而当沥水筒转动时能够避免其出现脱离或者位置偏移的情况通过对第一橡胶刷和第二橡胶刷的设置,实现了阻碍食用菌向下运动的过程,在沥水时,能够防止食用菌直接掉落排出。

技术研发人员:刘中礼,秦方元

受保护的技术使用者:宜昌泰生原生态农业有限责任公司

技术研发日:20230912

技术公布日:2024/4/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!