鞋子的制作方法

1.本发明涉及一种鞋子。

背景技术:

2.为了确保行走动作的稳定性,期望抑制过度的内旋(pronation)。为了实现这一情况,当穿着者的体重落在脚上时,有效的是抑制其纵弓塌陷。例如,专利文献1中记载了下述鞋子,即:在鞋面(upper)的内部配置补强材料,利用所述补强材料来尝试抑制纵弓塌陷。

3.现有技术文献

4.专利文献

5.专利文献1:日本专利特开2016

‑

36703号公报

技术实现要素:

6.发明所要解决的问题

7.本发明人进行了研究,结果获得了如下的新认识。为了抑制过度的内旋,想到下述方法,即:在鞋子设置传递鞋带(shoelace)等紧固件的紧固力的足弓支撑部,利用所述足弓支撑部从下侧支撑纵弓。此时,由于使足弓支撑部与鞋面一体化,因而可能将应向足弓支撑部赋予的紧固力在鞋面分散地传递。因此,可能在足弓支撑部以外的部位中,鞋面的阻力大,导致无法向足弓支撑部传递充分的紧固力,无法利用足弓支撑部牢牢地支撑纵弓。尚未提出以此种问题为背景而欲抑制纵弓塌陷的鞋子。

8.本发明的某实施例是鉴于此种问题而成,其一个目的在于提供一种可抑制脚的纵弓塌陷的鞋子。

9.解决问题的技术手段

10.用于解决所述问题的本发明的某实施例为一种鞋子。所述鞋子包括:鞋面;紧固件,配置于穿着者的脚背的上方,可对所述鞋面赋予将所述鞋面的脚宽方向两侧的部分拉近的紧固力;以及足弓支撑部,以传递对所述鞋面的脚宽方向的第一侧部分赋予的紧固力的方式设置,且可从下侧支撑所述脚宽方向的第一侧的穿着者的脚的纵弓,所述第一侧部分具有:紧固力传递部,相对于所述足弓支撑部而设于所述脚宽方向的第一侧,且以可传递对所述第一侧部分赋予的所述紧固力的方式设置,所述紧固力传递部相较于所述足弓支撑部,脚围方向的伸缩性设定得更高。

11.用于解决所述问题的本发明的另一实施例为一种鞋子。所述鞋子包括:鞋面;紧固件,配置于穿着者的脚背的上方,可对所述鞋面赋予将所述鞋面的脚宽方向两侧的部分拉近的紧固力;以及足弓支撑部,以可传递对所述鞋面的脚宽方向的第一侧部分赋予的紧固力的方式设置,且可从下侧支撑所述脚宽方向的第一侧的穿着者的脚的纵弓,所述第一侧部分具有:紧固力传递部,相对于所述足弓支撑部而设于所述脚宽方向的第一侧,以可传递对所述第一侧部分赋予的所述紧固力的方式设置,所述紧固力传递部构成为,在欲将所述紧固件紧固时,相较于所述足弓支撑部而后传递有所述紧固力。

12.发明的效果

13.根据本发明的鞋子,可抑制脚的纵弓塌陷。

附图说明

14.图1为将人体的脚的骨骼模型重叠于鞋面内的收容室的内底面的示意性平面图。

15.图2为从脚内侧且前侧观看第一实施方式的鞋子的示意性立体图。

16.图3为从脚外侧且前侧观看第一实施方式的鞋子的示意性立体图。

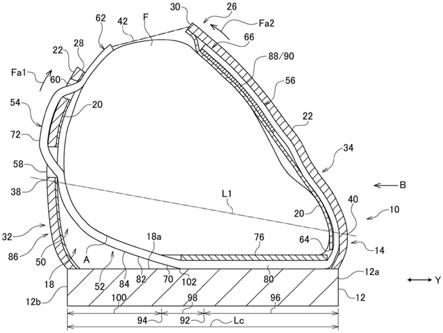

17.图4为从后侧观看第一实施方式的鞋子的与前后方向正交的截面的示意图。

18.图5(a)为将第一实施方式的鞋底的一部分与周边结构一起示意性地表示的平面图,图5(b)为图5(a)的a

‑

a截面图。

19.图6为示意性地表示第一实施方式的鞋子的动作的图。

20.图7为从图4的箭视b观看鞋子的示意性侧面图。

21.图8为从脚内侧且前侧观看第二实施方式的鞋子的示意性立体图。

22.图9为从脚外侧且前侧观看第二实施方式的鞋子的示意性立体图。

23.图10为从脚内侧且前侧观看第二实施方式的鞋子的一部分的示意性的另一立体图。

24.图11为从后侧观看图10的切断面c的示意图。

25.图12为将人体的脚的骨骼模型重叠于第二实施方式的鞋底的上表面部的示意性平面图。

26.图13为将第二实施方式的鞋喉部与周边结构一起示意性地表示的平面图。

27.图14为从脚内侧且前侧观看第三实施方式的鞋子的一部分的示意性立体图。

28.图15为从后侧观看图14的切断面d的示意图。

29.图16为将人体的脚的骨骼模型重叠于第三实施方式的鞋底的上表面部的示意性平面图。

30.图17为从后侧观看第四实施方式的鞋子的一部分的示意图。

31.图18(a)为表示对支撑构件赋予紧固力前的状态的示意图,图18(b)为表示对支撑构件赋予紧固力后的状态的示意图。

具体实施方式

32.以下,对本发明的实施方式的一例进行说明。对相同结构元件标注相同符号,省略重复的说明。各附图中,为了方便说明,将结构元件的一部分适当省略,或将其尺寸适当放大、缩小。附图是对应符号的朝向来观看。本说明书中所谓“固定”、“接触”,只要无特别明示,则除了两者直接满足所提及的条件的情况以外,也包括经由其他构件满足条件的情况。

33.对本说明书中所用的术语进行说明。使用图1来说明鞋子10的俯视时的位置关系。图1为将脚的骨骼模型重叠于鞋面14内的收容室18的内底面18a的平面图。设想四边外接于收容室18的内底面18a并且短边长度la达到最小的假想矩形16。将沿着所述假想矩形16的长边的方向设为“前后方向x”,将沿着其短边的方向设为“脚宽方向y”。“前后方向x”的前侧设为脚尖侧,其后侧设为脚跟侧。“脚宽方向y”的脚内侧设为脚的第一脚趾侧,脚外侧设为脚的第五脚趾侧。于设想通过大脚球的中心n1及小脚球的中心n2的中点n3、与脚后跟的中

心n4的直线时,“前后方向x”也为设想与所述直线平行的方向。而且,将围绕脚长方向x的轴线的方向称为“脚围方向”。而且,将通过将所述假想矩形16的短边长度la二等分的位置的沿着前后方向x的线称为鞋子10的“中心线cl1”。

34.人体的脚主要包含楔骨ba、骰骨(cuboid bone)bb、舟骨(navicular bone)bc、距骨bd、跟骨(calcaneal bone)be、跖骨(metatarsal bone)bf、趾骨bg。脚的关节中,包含跖趾(metatarsophalangea,mp)关节ja、跖跗关节(lisfranc's joint)jb、距下关节(subtalar joint)jc。

[0035]“脚的中足部”是指从mp关节ja到距下关节jc的部分。脚的“纵弓”是指“内侧纵弓”与“外侧纵弓”的任一个。所谓“内侧纵弓”,是指在脚的脚内侧,处于从跟骨be经由距骨bd、舟骨bc、内侧楔骨ba直到第一跖骨bf的大脚球为止的范围的区域。所谓“外侧纵弓”,是指在脚的脚外侧,处于从跟骨be经由骰骨bb直到第五跖骨bf的小脚球为止的范围的区域。

[0036]

所谓与鞋子的结构元件有关的“中足部”,是指俯视时,设想脚的中足部重叠的区域。将相对于鞋子10的全长lb而位于距脚跟侧50%~75%的范围s1的沿着脚宽方向y的直线设为线p。将相对于鞋子10的全长lb而位于距脚跟侧20%~45%的范围s2的沿着脚宽方向y的直线设为线q。此时,与鞋子的结构元件有关的“中足部”是指俯视时,从线p到线q的区域。

[0037]

以下的实施方式中,对脚宽方向的两侧中其第一侧为脚内侧且其第二侧为脚外侧的示例说明。而且,实施方式中,对脚围方向的两侧中其第一侧为外翻方向且其第二侧为内翻方向的示例进行说明。而且,实施方式中,对可抑制内翻方向的过度内旋的鞋子进行说明。

[0038]

(第一实施方式)

[0039]

参照图2~图4。对第一实施方式的鞋子10进行说明。图示右脚用的鞋子,但以下的说明也同样适用于左脚用的鞋子。鞋子10例如用于跑步(running)。所述跑步中,除了通常的在路面行走的动作以外,也包含短距离跑等田径赛或球类运动中行走的动作,或也包含步行的动作。

[0040]

鞋子10包括支撑穿着者的脚f的鞋底12。本实施方式的鞋底12包括接触地面的外底(outsole)。此外,鞋底12例如也可包括层叠于外底上方的中底(midsole)、内底(insole)及鞋垫(inner sole)的任一个或多个。

[0041]

鞋子10包括包覆穿着者的脚f的鞋面14。鞋面14在与鞋底12之间形成收容脚的收容室18。鞋面14从上方覆盖脚的脚尖到脚背的一部分的范围,从脚宽方向y两侧覆盖所述脚的脚尖到脚跟的范围,从后方覆盖所述脚跟。鞋面14的下侧周缘部通过粘接、缝合等而固定于鞋底12。

[0042]

鞋面14例如是使用针织物、编织物等织物或合成皮革、人工皮革等皮革材料构成。关于此鞋面14,可使用适合于脚形形状的具有可挠性的材料。本实施方式的鞋面14为多层结构,包括形成收容室18的内层材20、及配置于内层材20的外侧的外层材22。

[0043]

关于鞋面14,在鞋面14的后部形成有鞋口部24作为向上开放的第一开口部。鞋口部24中,在处于穿着鞋子10的状态(以下简称为穿着状态)下时,穿插脚f的脚踝等脚的一部分。

[0044]

在鞋面14,形成有鞋喉部26作为与鞋口部24连续且从鞋口部24向前方延伸的第二

开口部。鞋喉部26包括设于脚宽方向y的脚内侧的脚内侧缘部28(第一侧缘部)、及设于脚外侧的脚外侧缘部30(第二侧缘部)。各缘部28、30以从鞋喉部26的后端部向前端部延伸的方式设置。

[0045]

鞋面14包括:脚内侧部分32(第一侧部分),设于脚宽方向y的脚内侧;以及脚外侧部分34(第二侧部分),设于脚宽方向y的脚外侧。本实施方式的脚内侧部分32在设有鞋喉部26的前后方向范围内,由从鞋喉部26的脚内侧缘部28开始向下方的部分构成,在除此以外的前后方向范围内,由从所述中心线cl1(未图示)开始向脚内侧的部分构成。脚外侧部分34在设有鞋喉部26的前后方向范围内,由从鞋喉部26的脚外侧缘部30开始向下方的部分构成,在除此以外的前后方向范围内,由从中心线cl1(未图示)开始向脚外侧的部分构成。

[0046]

本实施方式的鞋子10包括固定于鞋喉部26的饰材36。饰材36以从鞋喉部26的前端部经由脚宽方向两侧的缘部28、30连续至鞋口部24的方式沿着鞋喉部26设置。饰材36例如是使用带材、人工皮革等而构成。饰材36是使用伸缩性小于鞋面14的材料构成,通过粘接、缝合等而固定于鞋面14。

[0047]

此外,在鞋面14的与前后方向x正交的截面中,将位于最靠脚内侧的部位设为最内端38,将位于最靠脚外侧的部位设为最外端40,将通过所述最内端38与最外端40的直线称为“基准线l1”。

[0048]

鞋子10包括配置于穿着者的脚背上方的紧固件42。紧固件42可对鞋面14赋予将鞋面14的脚内侧部分32及脚外侧部分34拉近的紧固力。紧固件42对鞋面14的脚内侧部分32赋予外翻方向的紧固力fa1,对鞋面14的脚外侧部分34赋予内翻方向的紧固力fa2。本实施方式的紧固件42对鞋喉部26的脚内侧缘部28赋予外翻方向的紧固力fa1,对鞋喉部26的脚外侧缘部30赋予内翻方向的紧固力fa2。鞋面14通过由紧固件42赋予紧固力从而可契合于脚。本实施方式的紧固件42为鞋带,但其具体例只要可赋予紧固力则并无特别限制,也可为带(belt)、线(wire)等。

[0049]

在鞋面14的脚宽方向两侧的部分32、34,设有供紧固件42穿插的紧固件穿插部44(以下简称为穿插部44)。本实施方式中,在鞋面14的脚内侧部分32和脚外侧部分34,分别在前后方向上空开间隔地以列状设有多个穿插部44。本实施方式中,在鞋喉部26的缘部28、30设有穿插部44。本实施方式的穿插部44为穿插紧固件42的贯穿孔,但除此以外,也可为金属扣眼、鞋带钩等。

[0050]

本实施方式中,一部分穿插部44设于鞋面14的脚内侧部分32或脚外侧部分34本身,一部分穿插部44设于与被设脚内侧部分32鞋面14分立的构件(后述支撑构件50)。设于鞋面14的各部分32、34本身的穿插部44也设于饰材36。紧固件42的一端侧部分在脚内侧部分32与脚外侧部分34的穿插部44中交替穿插,且在列状的多个穿插部44中一个隔一个穿插。紧固件42的另一端侧部分也在脚内侧部分32与脚外侧部分34的穿插部44中交替穿插,且在列状的多个穿插部44中一个隔一个穿插。

[0051]

本实施方式的鞋子10包括以俯视时堵塞鞋喉部26的方式设置的鞋舌(shoe tongue)48。鞋舌48的前端部通过缝合等而固定于鞋喉部26的前端部,其后端部成为相对于鞋面14可移动的自由端。

[0052]

鞋子10包括与鞋面14分立且沿脚围方向呈带状延伸的支撑构件50。支撑构件50包括:内底部52,配置于脚与鞋底12之间;脚内侧侧部54(第一侧侧部),相对于内底部52而设

于脚宽方向y的脚内侧;以及脚外侧侧部56(第二侧侧部),相对于内底部52而设于脚宽方向y的脚外侧。

[0053]

支撑构件50的脚内侧侧部54以沿着鞋面14的脚内侧部分32在脚围方向上延伸的方式设置。在鞋面14的脚内侧部分32,在上下空开间隔的位置形成向收容室18的内面开口的下侧贯穿孔58及上侧贯穿孔60。本实施方式的各贯穿孔58、60贯穿鞋面14的内外。本实施方式的脚内侧侧部54移动自如地穿插于鞋面14的下侧贯穿孔58或上侧贯穿孔60。脚内侧侧部54在朝向脚内侧侧部54的顶端侧的中途,以从鞋面14的下侧贯穿孔58向收容室18的外侧突出的方式设置,且以从鞋面14的上侧贯穿孔60向收容室18的内侧突出的方式设置。本实施方式的脚内侧侧部54在从对下侧贯穿孔58的穿插部位到对上侧贯穿孔60的穿插部位为止的范围内,以在外部空间露出的方式设置。本实施方式的脚内侧侧部54的顶端部设于鞋喉部26的脚内侧缘部28。

[0054]

支撑构件50的长度方向的一端部62设于所述脚内侧侧部54的顶端部。本实施方式的支撑构件50的一端部62配置于较所述基准线l1更靠上方。支撑构件50的脚内侧侧部54在脚宽方向y的脚内侧,以上下横跨所述基准线l1的方式配置。脚内侧侧部54以可传递由紧固件42赋予的外翻方向的紧固力fa1的方式设置。为了实现这一情况,在脚内侧侧部54的顶端部、也就是支撑构件50的一端部62,设有所述多个穿插部44中的一个。

[0055]

本实施方式的支撑构件50的穿插部44在前后方向上空开间隔地设有多个。本实施方式的穿插部44包含前侧的第一穿插部44a、及较第一穿插部44a更靠后侧的第二穿插部44b。本实施方式中,在第一穿插部44a与第二穿插部44b之间,配置有设于鞋面14的脚内侧部分32本身的其他穿插部44。这些穿插部44构成设于脚内侧部分32的列状的多个穿插部44中的至少一部分。

[0056]

支撑构件50的脚外侧侧部56以沿着鞋面14的脚外侧部分34在脚围方向上延伸的方式设置。在本实施方式的鞋面14的脚外侧部分34的内层材20形成有缺口64。支撑构件50的脚外侧侧部56通过所述缺口64插入至鞋面14的外层材22与内层材20之间。支撑构件50的脚外侧侧部56以不在外部空间露出的方式设置。支撑构件50的脚外侧侧部56在处于穿着状态时,以从上方覆盖脚背的脚外侧部分的方式设置。

[0057]

支撑构件50的长度方向的另一端部66设于所述脚外侧侧部56的顶端部。本实施方式的支撑构件50的另一端部66配置于较所述基准线l1更靠上方。支撑构件50的脚外侧侧部56在脚宽方向y的脚外侧,以上下横跨所述基准线l1的方式配置。本实施方式的支撑构件50的脚外侧侧部56的一部分配置于与鞋喉部26的脚外侧缘部30重叠的位置,通过缝合等而固定于所述脚外侧缘部30。脚外侧侧部56在较基准线l1更靠上方,固定于鞋面14。在支撑构件50的另一端部66,与支撑构件50的一端部62不同,未设有紧固件穿插部44。

[0058]

支撑构件50包括:宽幅部70;及窄幅部72,从宽幅部70向支撑构件50的一端侧延伸,并且前后方向的宽度较宽幅部70更窄。本实施方式的宽幅部70是由支撑构件50的内底部52构成,窄幅部72是由支撑构件50的脚内侧侧部54构成。支撑构件50的窄幅部72在前后方向上空开间隔地设有多个。本实施方式的窄幅部72包含前侧的第一窄幅部72a、及较第一窄幅部72a更靠后侧的第二窄幅部72b。多个穿插部44a、44b各自分别设于多个窄幅部72a、72b。

[0059]

参照图4、图5。图中的“s”表示缝合部位。鞋子10包括:约束部76,约束支撑构件50

的内底部52相对于鞋底12的上下方向上的活动,并且允许所述内底部52的沿脚围方向的活动。本实施方式的约束部76是由与鞋底12分立的构件构成,是使用针织物、编织物等具有可挠性的织物构成。约束部76的前缘部或后缘部通过缝合等而固定于鞋底12的上表面,在与鞋底12之间形成供支撑构件50的内底部52穿插的穿插路78。支撑构件50的内底部52通过穿插至由约束部76所形成的穿插路78,从而如所述那样上下方向上的活动受到约束,并且其脚围方向的活动得到允许。支撑构件50的内底部52以相对于鞋底12可沿脚围方向移动的方式设置。

[0060]

支撑构件50的内底部52包括:被约束区域80,设于内底部52的脚宽方向y的脚外侧;以及允许移动区域82,设于较被约束区域80更靠内底部52的脚宽方向y的脚内侧。被约束区域80的上下方向上的活动受到约束部76的约束。允许移动区域82的上下方向上的活动不受约束部76的约束,相较于被约束区域80,上下方向的可移动范围更大。

[0061]

回到图2~图4。鞋子10包括足弓支撑部84。本实施方式的足弓支撑部84设于支撑构件50的内底部52的脚内侧。也可谓足弓支撑部84设于支撑构件50的宽幅部70。足弓支撑部84是由支撑构件50的允许移动区域82构成,以相对于鞋底12可在上下方向移动的方式设置。足弓支撑部84以可传递对鞋面14的脚内侧部分32赋予的外翻方向的紧固力fa1的方式设置。对于本实施方式的足弓支撑部84,从设于脚内侧部分32的支撑构件50的穿插部44通过支撑构件50本身传递外翻方向的紧固力fa1。足弓支撑部84如后述那样,在通过紧固件42对鞋面14赋予紧固力时,可从下侧支撑脚宽方向y的脚内侧的穿着者的脚的纵弓a(内侧纵弓)。

[0062]

鞋面14的脚内侧部分32具有相对于足弓支撑部84而设于脚内侧的紧固力传递部86。紧固力传递部86以可传递对脚内侧部分32赋予的外翻方向的紧固力fa1的方式设置。为了实现这一情况,本实施方式的紧固力传递部86是由所述鞋面14的脚内侧部分32的从下侧贯穿孔58开始向下侧的部分构成。所述部分中,当赋予所述外翻方向的紧固力fa1时,从支撑构件50的脚内侧侧部54经由下侧贯穿孔58的内壁面传递外翻方向的紧固力fa1。

[0063]

所述紧固力传递部86相较于足弓支撑部84,脚围方向的伸缩性设定得更高。本实施方式中,鞋面14总体由相较于支撑构件50总体而脚围方向的伸缩性更高的材料构成。为了实现这一情况,鞋面14例如是使用由聚酯线编织的双针拉舍尔网(double

‑

raschel mesh)构成,支撑构件50例如是使用醚系人工皮革构成。

[0064]

对以上的鞋子10的动作进行说明。参照图6。考虑利用紧固件42对鞋面14赋予紧固力的情况。对鞋面14的脚内侧部分32赋予外翻方向的紧固力fa1,对鞋面14的脚外侧部分34赋予内翻方向的紧固力fa2。

[0065]

当这样对鞋面14的脚内侧部分32赋予外翻方向的紧固力fa1时,如上文所述,所述外翻方向的紧固力fa1传递至足弓支撑部84。足弓支撑部84由于所述外翻方向的紧固力fa1,以在上下方向远离鞋底12的方式移动,从下侧接触脚内侧的纵弓a。此时,足弓支撑部84向对纵弓a的接触位置赋予向上的外翻方向的力fb1,从下侧支撑脚内侧的纵弓a。此时,足弓支撑部84配置于侧面观看时与鞋面14的中足部重叠的位置,支撑脚的脚内侧的中足部(脚内侧的纵弓)。

[0066]

当这样对鞋面14的脚内侧部分32赋予外翻方向的紧固力fa1时,如上文所述,所述外翻方向的紧固力fa1传递至鞋面14的紧固力传递部86。

[0067]

对以上的鞋子10的效果进行说明。

[0068]

(a)鞋面14的紧固力传递部86由伸缩性高于足弓支撑部84的材料构成。由此,当对鞋面14的脚内侧部分32赋予外翻方向的紧固力fa1时,与使鞋面14的紧固力传递部86和足弓支撑部84的伸缩性相同的情况相比,所述紧固力传递部86容易变形。伴随于此,可增大传递至足弓支撑部84的紧固力,可增大从足弓支撑部84对脚赋予的向上的外翻方向的力。其结果为,容易通过足弓支撑部84牢牢地支撑脚内侧的纵弓a,可抑制其塌陷,可抑制内翻方向的过度内旋。

[0069]

(b)支撑构件50的多个穿插部44在前后方向上空开间隔地设置。因此,支撑构件50的足弓支撑部84也同样地可实现设于前后方向的广范围那样的结构。伴随于此,可利用支撑构件50的足弓支撑部84广范围地支撑脚内侧的纵弓a。

[0070]

(c)多个穿插部44各自分别设于多个窄幅部72。因此,支撑构件50的足弓支撑部84也可实现在支撑构件50的宽幅部70设于前后方向的广范围那样的结构。伴随于此,可利用支撑构件50的足弓支撑部84广范围地支撑脚内侧的纵弓a。

[0071]

支撑构件50的内底部52以相对于鞋底12可沿脚围方向移动的方式设置,其脚内侧侧部54以可传递朝向外翻方向的紧固力fa1的方式设置,其脚外侧侧部56固定于鞋面14。由此,当对支撑构件50的脚内侧侧部54传递外翻方向的紧固力fa1时,可将所述紧固力作为向下的外翻方向的力fb2通过支撑构件50的内底部52或脚外侧侧部56传递至鞋面14的脚外侧部分34。通过从鞋面14对脚赋予所述向下的外翻方向的力fb2,从而可进一步抑制内翻方向的过度内旋。

[0072]

此外,为了获得此处说明的效果,可如下那样构成,即:使从紧固件42传递至支撑构件50的脚外侧部分34的内翻方向的紧固力fa2,小于从紧固件42传递至支撑构件50的脚内侧部分32的外翻方向的紧固力fa1。为了满足此条件,本实施方式中,如上文所说明,采用在支撑构件50的另一端部66不设置紧固件穿插部44的结构。

[0073]

在支撑构件50的一端部62设有紧固件穿插部44,在其另一端部66未设有紧固件穿插部44。由此,当利用紧固件42赋予紧固力时,可对支撑构件50的一端部62直接赋予外翻方向的紧固力fa1,另一方面,不对支撑构件50的另一端部66直接赋予内翻方向的紧固力fa2。因此,可避免外翻方向的紧固力fa1与内翻方向的紧固力fa2大幅度地抵消的事态,将向下的外翻方向的力fb2通过支撑构件50的脚外侧侧部56有效地传递至鞋面14的脚外侧部分34。伴随于此,可进一步抑制内翻方向的过度内旋。

[0074]

设于内底部52的脚外侧的被约束区域80的上下方向上的活动受到约束部76的约束。因此,难以从内底部52的脚外侧的被约束区域80向脚f赋予内翻方向的向上的力。伴随于此,可避免下述事态,即:利用设于内底部52的允许移动区域82的足弓支撑部84对脚f赋予外翻方向的力fb1,另一方面从所述被约束区域80对脚赋予内翻方向的力,可进一步抑制内翻方向的过度内旋。

[0075]

对第一实施方式的鞋子10的其他特征进行说明。

[0076]

参照图4。本实施方式的鞋面14的下侧贯穿孔58设于较所述基准线l1更靠上方。由此,可使支撑构件50的对脚内侧部分32的下侧贯穿孔58的穿插部位处于较基准线l1更靠上方,可相应地扩大支撑构件50的足弓支撑部84对脚的上下方向的接触范围。伴随于此,容易利用足弓支撑部84牢牢地支撑脚内侧的纵弓a,可进一步抑制内翻方向的过度内旋。

[0077]

参照图4、图7。鞋子10包括设于鞋面14的脚外侧部分34的限制部88。本实施方式的限制部88为与鞋面14分立的缓冲材90。缓冲材90配置于鞋面14的外层材22与内层材20之间。在俯视时,本实施方式的缓冲材90例如呈矩形形状。本实施方式的缓冲材90在处于未变形状态时,缓冲材90的与前后方向正交的截面形状呈矩形形状。

[0078]

限制部88例如也能以沿着鞋喉部26的脚外侧缘部30的方式设置。限制部88优选设于较所述基准线l1更靠上方。限制部88的下端位置优选设于较所述基准线l1更靠上方。

[0079]

限制部88在处于利用足弓支撑部84来支撑脚内侧的纵弓a的状态时,可限制穿着者的脚的向上的活动。本实施方式的限制部88在处于所述状态时,通过使用伴随自身的弹性变形的反斥力,从而限制所述向上的活动。限制部88可通过调整缓冲材90的反斥力,从而对脚的中足部的脚背向下施压。

[0080]

(d)由此,当穿着者的脚欲向内翻方向活动时,可通过限制部88来限制所述活动,可进一步抑制内翻方向的过度内旋。

[0081]

(e)尤其通过限制部88对脚背向下施压,从而可抑制穿着者的脚向内翻方向的活动,可进一步抑制内翻方向的过度内旋。

[0082]

限制部88由缓冲材90构成,因而限制部88能以适合于脚背形状的方式变形,可扩大所述限制部88贴合脚背的范围。伴随于此,可通过限制部88来增大对脚背赋予的穿着压力,因而可有效地抑制内翻方向的过度内旋。

[0083]

构成限制部88的缓冲材90配置于外层材22与内层材20之间,因而在所述内层材20形成的收容室18不易产生大的凹凸。伴随于此,收容室18的内面对收容于收容室18的脚的贴合度变良好,可获得良好的契合性。

[0084]

参照图4。对内底部52的被约束区域80及允许移动区域82的优选位置进行说明。考虑与前后方向正交的鞋子10的截面形状。将鞋底12的上表面部的脚宽方向y的尺寸设为lc,将距脚外侧的端部12a的lc

×

50%的位置称为第一基准位置92,将距脚外侧的端部12a的lc

×

65%的位置称为第二基准位置94。将鞋底12的上表面部从脚宽方向y的脚外侧向脚内侧划分为第一区域96、第二区域98、第三区域100。第一区域96为从脚外侧的端部12a到第一基准位置92的区域。第二区域98为从第一基准位置92到第二基准位置94的区域。第三区域100为从第二基准位置94到脚内侧的端部12b的区域。

[0085]

此时,内底部52的被约束区域80与允许移动区域82的边界位置102优选设于在上下方向与第二区域98重叠的位置。当满足所述条件时,被约束区域80在从第一基准位置92朝向脚内侧的第一区域96的至少大部分的范围内,设于在上下方向与第一区域96重叠的位置。而且,当满足所述条件时,允许移动区域82在从第二基准位置94朝向脚外侧的第三区域100的至少大部分的范围内,设于在上下方向与第三区域100重叠的位置。所谓此处的“大部分”,是指提及的区域的脚宽方向的全长

×

90%的范围。所述条件是基于实验见解而设定。对其原因进行说明。

[0086]

脚f对鞋底12的接触范围视各种原因而有多种变化。所谓此处的“原因”,例如为鞋子的种类、用于制造鞋子的脚模(last)的种类、脚的前后方向的位置等。本发明者获得了下述认识,即:大多数情况下,不受此种原因的影响,在第一区域96中设有脚的脚外侧部分对鞋底12的接触范围的大部分,脚内侧的纵弓空开间隔地位于第三区域100的上方。所述认识是基于所述实验见解而获得。若以脚的脚外侧部分对鞋底12的接触范围赋予向上的力,则

会对脚赋予内翻方向的力,因而欠佳。另一方面,关于位于第三区域100的上方的脚内侧的纵弓a,期望从下侧以尽可能广的脚宽方向y的范围进行支撑。

[0087]

此处,若内底部52的被约束区域80与允许移动区域82的边界位置满足所述条件,则与所述边界位置设于在上下方向与第一区域96重叠的位置的情况相比,可避免以脚的脚外侧部分对鞋底12的接触范围赋予内翻方向的力的事态。而且,若满足所述条件,则与所述边界位置属于第三区域100的情况相比,可利用设于允许移动区域82的足弓支撑部84,以更广的脚宽方向范围从下侧支撑位于第三区域100的上方的脚内侧的纵弓a。其结果为,可不受所述各种原因影响而稳定地以广范围利用足弓支撑部84来支撑脚内侧的纵弓a,并且避免对脚赋予内翻方向的力的事态。

[0088]

(第二实施方式)

[0089]

参照图8~图11。对第二实施方式的鞋子10进行说明。鞋面14包括:第一鞋面结构层110,形成收容脚的收容室18;以及第二鞋面结构层112,配置于第一鞋面结构层110的外侧。第一鞋面结构层110在鞋面14的前后方向x及脚宽方向y的全域,作为将鞋面14的内外隔开的层而设置。第一鞋面结构层110为多层结构,包括形成收容室18的内层材20、及配置于内层材20的外侧的外层材22。

[0090]

第二鞋面结构层112仅设于鞋面14的前后方向x的一部分范围且脚宽方向y的一部分范围。第二鞋面结构层112在脚宽方向y的脚内侧,以上下横跨所述基准线l1的方式设置。第二鞋面结构层112仅设于作为所述“脚宽方向y的一部分范围”的鞋面14的脚内侧部分32。第二鞋面结构层112形成在鞋面14的外部露出的露出面。第一鞋面结构层110在第二鞋面结构层112以外的部位,形成在鞋面14的外部露出的露出面。

[0091]

第一鞋面结构层110的下侧周缘部通过粘接、缝合等而固定于鞋底12。第二鞋面结构层112的外周缘部固定于第一鞋面结构层110或鞋底12。本实施方式中,第二鞋面结构层112的下缘部固定于鞋底12,其前缘部、上缘部及后缘部固定于第一鞋面结构层110。

[0092]

鞋面14的鞋口部24或鞋喉部26设于第一鞋面结构层110。而且,多个穿插部44在鞋面14的脚内侧部分32或脚外侧部分34设于第一鞋面结构层110本身。

[0093]

本实施方式的鞋子10不包括第一实施方式的支撑构件50。本实施方式的足弓支撑部84设于第一鞋面结构层110。足弓支撑部84设于第二鞋面结构层112的脚内侧。对于本实施方式的足弓支撑部84,通过第一鞋面结构层110本身而传递对鞋面14的脚内侧部分32赋予的外翻方向的紧固力fa1。

[0094]

参照图11、图12。图12中,表示足弓支撑部84(第一鞋面结构层110)对鞋底12的上表面部的固定位置。图12中,除了鞋底12的上表面部以外,也表示脚f对鞋底12的上表面部的接触位置114。在俯视时,足弓支撑部84的下缘部以可支撑脚内侧的纵弓a的方式,在鞋底12的中足部中,在较所述脚内侧的缘部12c更靠脚外侧通过粘接、缝合等而固定于鞋底12。本实施方式中,足弓支撑部84在鞋面14的中足部设于脚内侧部分32。

[0095]

回到图8~图11。在第二鞋面结构层112设有紧固力传递部86。本实施方式中,第二鞋面结构层112总体构成紧固力传递部86。关于此种紧固力传递部86,当对鞋面14的脚内侧部分32赋予外翻方向的紧固力fa1时,从第一鞋面结构层110通过第二鞋面结构层112传递至紧固力传递部86。

[0096]

所述紧固力传递部86与第一实施方式同样地,相较于足弓支撑部84而脚围方向的

伸缩性设定得更高。本实施方式中,第二鞋面结构层112总体由相较于第一鞋面结构层110而脚围方向的伸缩性更高的材料构成。因此,本实施方式中,也可获得所述(a)中说明的效果。

[0097]

而且,根据本实施方式,鞋面14的第一鞋面结构层110兼作足弓支撑部84,因而在第一鞋面结构层110形成的收容室18不易形成大的凹凸。伴随于此,收容室18的内面对收容于收容室18的脚f的贴合度变良好,可获得良好的契合性。

[0098]

接下来,对本实施方式的鞋子10的其他特征进行说明。

[0099]

本实施方式的鞋子10也包括与第一实施方式同样的由缓冲材90构成的限制部88。本实施方式中,也与第一实施方式同样地,可获得所述(d)、(e)的效果。

[0100]

参照图13。以下,对鞋面14的一部分的俯视的形状进行说明。以下,关于鞋面14的脚外侧部分34的多个穿插部44,从前侧向后侧依次在符号的末尾标注“l1、l2

…

、l6”。而且,关于鞋面14的脚内侧部分32的多个穿插部44,从前侧向后侧依次在符号的末尾标注“m1、m2、

…

、m6”。

[0101]

鞋喉部26的脚外侧缘部30总体呈在其前后方向的中间部30a中向脚宽方向y的脚内侧凸起的轮廓。在脚外侧缘部30,设有由所述轮廓中向脚内侧凸起的部位构成的凸端部120。凸端部120设于相对于脚外侧缘部30的前后方向的两端部30b、30c而向脚宽方向y的脚内侧偏移的位置。

[0102]

设于鞋面14的脚外侧部分34的列状的多个穿插部44l1~l6中,包含这些中位于最偏向脚内侧的第一特定穿插部44c(44l3)、及位于第二偏向脚内侧的第二特定穿插部44d(44l4)。列状的多个穿插部44l1~44l6中,位于前后方向x的中途的穿插部44l3、44l4均成为对象。第一特定穿插部44c(44l3)相对于其他穿插部44l1、l2、l4~l6,位于更偏向脚内侧。第一特定穿插部44c设于在脚宽方向y与凸端部120重叠的部位。第二特定穿插部44d与第一特定穿插部44c在前后方向x相邻,本实施方式中,相对于第一特定穿插部44c在后侧相邻。

[0103]

将从脚内侧外接于在前后方向与第一特定穿插部44c相邻的两个穿插部44l2、44l4的线称为第一外接线ld1,将连结这些穿插部的中心c的线称为第一直线le1。本实施方式的第一特定穿插部44c相对于第一外接线ld1而设于脚内侧。而且,本实施方式的第一特定穿插部44c相对于第一直线le1而设于脚内侧。

[0104]

将从脚内侧外接于在前后方向与第一特定穿插部44c和第二特定穿插部44d的组相邻的两个穿插部44l2、44l5的线称为第二外接线ld2,将连结这些穿插部的中心c的线称为第二直线le2。本实施方式的第一特定穿插部44c和第二特定穿插部44d的组相对于第二外接线ld2而设于脚内侧。而且,本实施方式的第一特定穿插部44c和第二特定穿插部44d的组相对于第二直线le2而设于脚内侧。

[0105]

鞋喉部26的脚内侧缘部28总体呈在其前后方向的中间部28a中向脚宽方向y的脚内侧凹陷的轮廓。在脚内侧缘部28,设有由所述轮廓中向脚内侧凹陷的部位构成的凹底部122。凹底部122设于相对于脚内侧缘部28的前后方向x的两端部28b、28c而向脚宽方向y的脚内侧偏移的位置。脚外侧缘部30的凸端部120与脚内侧缘部28的凹底部122设于在脚宽方向y一致的位置。

[0106]

设于鞋面14的脚内侧部分32的列状的多个穿插部44m1~44m6中,包含这些中位于

最偏向脚内侧的第三特定穿插部44e(44m3)、及位于第二偏向脚内侧的第四特定穿插部44f(44m4)。位于列状的多个穿插部44m1~44m6中前后方向x的中途的穿插部44m3、44m4均成为对象。第三特定穿插部44e(44m3)相对于其他穿插部44m1、m2、m4~m6而位于更偏向脚内侧。第三特定穿插部44e设于在脚宽方向y与凹底部122重叠的部位。第四特定穿插部44f与第三特定穿插部44e在前后方向x相邻,本实施方式中相对于第三特定穿插部44e在后侧相邻。

[0107]

将从脚内侧外接于在前后方向上与第三特定穿插部44e相邻的两个穿插部44m2、44m4的线称为第三外接线ld3,将连结这些穿插部的中心c的线称为第三直线le3。本实施方式的第三特定穿插部44e相对于第三外接线ld3而设于脚内侧。而且,本实施方式的第三特定穿插部44e相对于第三直线le3而设于脚内侧。

[0108]

将从脚内侧外接于在前后方向上与第三特定穿插部44e和第四特定穿插部44f的组相邻的两个穿插部44m2、44m5的线称为第四外接线ld4,将连结这些穿插部的中心c的线称为第四直线le4。本实施方式的第三特定穿插部44e与第四特定穿插部44f的组相对于第四外接线ld4而设于脚内侧。而且,本实施方式的第三特定穿插部44e与第四特定穿插部44f的组相对于第四直线le4而设于脚内侧。

[0109]

如以上那样,设于鞋面14的脚外侧部分34的列状的多个穿插部44中,位于其前后方向x的中途的第一特定穿插部44c相较于设于所述脚外侧部分34的其他穿插部44,位于更偏向脚内侧。因此,与列状的多个穿插部44l1~44l6位于直线上的情况相比,可增大下述部位的范围,所述部位为鞋面14的脚外侧部分34中的对脚背的接触部位,且为紧固件42的紧固力发挥作用的部位。伴随于此,容易实现对脚背赋予外翻方向的大的力那样的设计,可进一步抑制外翻方向的过度内旋。此种设计例如是通过在鞋面14的脚外侧部分34设置缓冲材90从而实现。

[0110]

设于鞋面14的脚内侧部分32的列状的多个穿插部44中,位于其前后方向x的中途的第三特定穿插部44e相对于设于所述脚内侧部分32的其他穿插部44,位于更偏向脚内侧。因此,即便在设于鞋面14的脚外侧部分34的第一特定穿插部44c位于偏向脚内侧的情况下,第一特定穿插部44c与第三特定穿插部44e之间的距离也不易接近。伴随于此,在对鞋面14的脚内侧部分32或脚外侧部分34的穿插部44m1~m6、44l1~l6穿插紧固件42的情况下,其穿插作业变容易。

[0111]

此外,在鞋喉部26的脚内侧缘部28,在前后方向x与第三特定穿插部44e相邻的穿插部44m2、44m4和所述第三特定穿插部44e之间,形成有向脚内侧凹陷的缺口124。缺口124也可谓相对于脚内侧缘部28的凹底部122而形成于前后方向。本实施方式中,相对于第三特定穿插部44e(凹底部122)而形成于前后方向x的两侧,但也可仅形成于这些的单侧。本实施方式中,在俯视时,仅于在上下方向与饰材36的范围形成有缺口124。由此,即便在将鞋面14的脚内侧缘部28设为向脚内侧凹陷的轮廓的情况下,所述脚内侧缘部28的屈曲性也变良好,可获得良好的契合性。

[0112]

(第三实施方式)

[0113]

对第三实施方式的鞋子10进行说明。参照图14~图16。图16表示支撑构件50对鞋底12的上表面部的固定位置。

[0114]

鞋子10与第一实施方式同样地,包括与鞋面14分立且沿脚围方向呈带状延伸的支撑构件50。本实施方式的支撑构件50以沿着鞋面14的脚内侧部分32沿脚围方向延伸的方式

设置。支撑构件50的长度方向的一端部62设于鞋面14的鞋喉部26的脚内侧缘部28。在支撑构件50的一端部62设有穿插部44。本实施方式的穿插部44是通过将支撑构件50的一端部62卷绕成环状从而构成。支撑构件50的较构成穿插部44的卷绕部位更靠顶端侧部分穿插至形成于鞋面14的脚内侧部分32的贯穿孔130,并通过粘接、缝合等而固定于其周缘部。支撑构件50的一端部62固定于鞋面14的脚内侧部分32。

[0115]

本实施方式的支撑构件50的穿插部44在前后方向上空开间隔地设有多个。本实施方式的穿插部44包含前侧的第一穿插部44a、及较第一穿插部44a更靠后侧的第二穿插部44b。本实施方式中,在第一穿插部44a与第二穿插部44b之间,未配置设于鞋面14的脚内侧部分32本身的其他穿插部44。

[0116]

支撑构件50包括:宽幅部70;以及窄幅部72,从宽幅部70向支撑构件50的一端侧延伸,并且前后方向的宽度较宽幅部70更窄。支撑构件50的窄幅部72在前后方向上空开间隔地设有多个。本实施方式的宽幅部70以沿着鞋面14的脚内侧部分32沿脚围方向延伸的方式设置,窄幅部72是由所述穿插部44构成。

[0117]

本实施方式的足弓支撑部84是由支撑构件50的从另一端部66朝向一端侧的一部分范围构成。本实施方式的足弓支撑部84设于宽幅部70。在俯视时,足弓支撑部84的下缘部以可支撑脚内侧的纵弓a的方式,在鞋底12的中足部中,在较所述脚内侧的缘部12c更靠脚外侧通过粘接、缝合等而固定于鞋底12。本实施方式中,足弓支撑部84在脚宽方向y与鞋面14的中足部重叠的位置,设于鞋面14的脚内侧部分32的脚内侧。对于本实施方式的足弓支撑部84,从设于鞋面14的脚内侧部分32的支撑构件50的穿插部44通过支撑构件50本身传递外翻方向的紧固力fa1。

[0118]

鞋面14具有相对于足弓支撑部84而设于脚内侧的紧固力传递部86。本实施方式的紧固力传递部86是由鞋面14的脚内侧侧部54的从支撑构件50对贯穿孔130的周缘部的固定位置(缝合部位s)开始向下侧的部分构成。关于所述部分,当赋予所述外翻方向的紧固力fa1时,经由支撑构件50而传递外翻方向的紧固力fa1。

[0119]

所述紧固力传递部86也相较于足弓支撑部84而脚围方向的伸缩性设定得更高。本实施方式中,鞋面14总体由相较于支撑构件50总体而脚围方向的伸缩性更高的材料构成。因此,本实施方式中,也可获得所述(a)中说明的效果。

[0120]

而且,根据本实施方式,支撑构件50的多个穿插部44在前后方向上空开间隔地设置。因此,可获得所述(b)中说明的效果

[0121]

而且,多个穿插部44各自分别设于多个窄幅部72。因此,可获得所述(c)中说明的效果。

[0122]

(第四实施方式)

[0123]

对第四实施方式的鞋子10进行说明。参照图17、图18。图18为表示对支撑构件50赋予紧固力前后的状态的示意图,且也为从图17的箭视e观看的图。本实施方式的鞋子10与第三实施方式相比,主要是鞋面14或支撑构件50的结构不同。

[0124]

本实施方式的支撑构件50的长度方向的一端部62在鞋面14的脚内侧部分32的里侧,设于与脚内侧部分32重叠的位置。在支撑构件50的一端部62设有穿插部44。本实施方式的支撑构件50的穿插部44为贯穿孔。

[0125]

在鞋面14的脚内侧部分32,在与支撑构件50的穿插部44重叠的位置,设有其他紧

固件穿插部132。鞋面14的紧固件穿插部132为在脚围方向上较由支撑构件50的穿插部44所构成的贯穿孔更长的长孔134。本实施方式的紧固力传递部86是由鞋面14的脚内侧部分32的从下侧贯穿孔58开始向下侧的部分构成。

[0126]

当处于将紧固件42的紧固松开的状态时,对支撑构件50赋予的外翻方向的紧固力fa1解除。此时,支撑构件50的穿插部44或足弓支撑部84相对于鞋底12而在上下方向朝下移动(参照图18(a)的方向pc1)。而且同样地,紧固件42也在对支撑构件50的穿插部44的穿插部位的附近,且鞋面14的脚内侧部分32的长孔134内,与支撑构件50连动地向下移动。即,当处于将紧固件42的紧固松开的状态时,在从长孔134内的上端内壁面向下方远离的部位配置有紧固件42。

[0127]

当在所述状态下欲将紧固件42紧固时,紧固件42接触支撑构件50的穿插部44,另一方面,在鞋面14的长孔134内不接触上端内壁面。若在所述状态下进一步将紧固件42紧固,则外翻方向的紧固力fa1先赋予给支撑构件50,支撑构件的50的穿插部44或足弓支撑部84向上移动(参照方向pc2)。伴随紧固件42的紧固量增大,紧固件42接触鞋面14的长孔134的上端内壁面。若在所述状态下将紧固件42进一步紧固,则外翻方向的紧固力fa1也赋予给鞋面14的脚内侧部分32的紧固力传递部86。

[0128]

如此,本实施方式的紧固力传递部86构成为在欲将紧固件42紧固时,相较于足弓支撑部84而后传递有紧固力。由此,与向足弓支撑部84和紧固力传递部86同时传递紧固力的情况相比,容易向足弓支撑部84传递紧固力。伴随于此,抑制紧固力传递部86的变形量,尤其可减轻其反斥力,可增大对足弓支撑部84传递的紧固力,可增大从足弓支撑部84对脚赋予的向上的外翻方向的力。其结果为,本实施方式中,也如所述(a)所说明那样,容易利用足弓支撑部84牢牢的支撑脚内侧的纵弓a,可抑制其塌陷,可抑制内翻方向的过度内旋。

[0129]

对各结构元件的其他变形例进行说明。

[0130]

鞋面14也可为单袜(monosock)结构。此处所谓单袜结构,是指鞋面14与鞋舌48一体化且在鞋面14并无鞋喉部26的结构。此时,鞋面14的脚内侧部分32在其前后方向x的全范围,由从中心线cl1开始向脚内侧的部分构成。而且,鞋面14的脚外侧部分34在其前后方向x的全范围,由从中心线cl1开始向脚外侧的部分构成。

[0131]

支撑构件50的穿插部44的个数并无特别限定,也可为单个或三个。支撑构件50也可不包括宽幅部70及窄幅部72。也可仅在多个窄幅部72的一部分设有穿插部44。

[0132]

穿插部44在使用第一实施方式、第三实施方式、第四实施方式那样的支撑构件50的情况下,也可采用以下结构。详细而言,穿插部44也可在鞋面14的缘部28的里侧重合支撑构件50的一部分,由形成于所述重合部位的贯穿孔构成。

[0133]

第一实施方式的形成于鞋面14的脚内侧部分32的贯穿孔58、60也可不将鞋面14的内外贯穿。此时例如设想下述情况,即:贯穿孔58、60仅形成于鞋面14的内层材20,未形成于外层材22。此时,脚内侧侧部54以下述方式设置,即:在从对下侧贯穿孔58的穿插部位到对上侧贯穿孔60的穿插部位为止的范围内,在鞋面14的内层材20与外层材22之间穿过。

[0134]

约束部76的具体例并无特别限定。约束部76例如也可在脚宽方向y仅设于鞋底12的一部分。

[0135]

足弓支撑部84只要以可传递对鞋面14的脚内侧部分32赋予的外翻方向的紧固力的方式设置即可。为了实现这一情况,也可如第一实施方式、第三实施方式那样,将构成足

弓支撑部84的构件(支撑构件50)的一部分设于鞋面14的脚内侧部分32,经由所述构件向足弓支撑部84传递紧固力。此外,也可如第二实施方式那样,从鞋面14的脚内侧部分32经由鞋面14本身向足弓支撑部84传递紧固力。

[0136]

紧固力传递部86只要以可传递对鞋面14的脚内侧部分32赋予的外翻方向的紧固力的方式设置即可。为了实现这一情况,也可如第一实施方式、第三实施方式那样,将构成足弓支撑部84的构件(支撑构件50)的一部分设于鞋面14的脚内侧部分32,经由所述构件向紧固力传递部86传递紧固力。此外,也可如第二实施方式那样,从鞋面14的脚内侧部分32经由鞋面14本身(第一鞋面结构层110)向足弓支撑部84传递紧固力。

[0137]

紧固力传递部86只要相较于足弓支撑部84而脚围方向的伸缩性设定得更高即可。为了实现这一情况,可如第一实施方式~第三实施方式那样,使紧固力传递部86和足弓支撑部84的材料变化,也可在紧固力传递部86的一部分设置蛇腹结构等可伸缩的部位。

[0138]

限制部88只要设于鞋面14的脚内侧侧部54且可限制脚的向上的活动即可,无需对脚背向下施压。而且,为了限制脚的向上的活动,例如也可由固定于鞋面14的内层材20的更内侧的缓冲材90来构成限制部88。

[0139]

此外,限制部88也可由鞋面14的外层材22和内层材20构成。此时,以下述方式构成,即:在鞋面14的设有限制部88的部位,处于未变形状态时的外层材22的脚围方向的尺寸较鞋面14的内层材20更大。而且,在鞋面14的设有限制部88的部位,以与外层材22的脚围方向的尺寸一致的方式,以沿脚围方向弹性拉伸的状态设有内层材20。其结果为,对内层材20利用伴随弹性变形的反斥力而赋予脚围方向的张力,以外层材22因所述张力而挠曲的方式施压。此时,外层材22的下侧周缘部经固定,因而以伴随其上侧部分的向下活动而挠曲的方式施压。其结果为,鞋面14的外层材22和内层材20作为对脚背向下施压的限制部88发挥功能。

[0140]

关于第二实施方式的第二鞋面结构层112,对仅设于鞋面14的前后方向全范围中的一部分的示例进行了说明,但也可设于所述全范围。而且,关于第二鞋面结构层112,对仅设于鞋面14的脚内侧部分32的示例进行了说明,但也可设于其脚外侧部分34。

[0141]

鞋喉部26的两缘部28、30的形状在任一实施方式中均无特别限定。而且,即便在将鞋喉部26的脚外侧缘部30设为向脚内侧凸起的轮廓的情况下,也可将所述脚内侧缘部28设为直线延伸的轮廓。

[0142]

以上,对本发明的实施方式或变形例进行了详细说明。所述实施方式或变形例均仅表示实施本发明时的具体例。实施方式或变形例的内容不限定本发明的技术范围,可在不偏离发明思想的范围内,进行结构元件的变更、追加、删除等多种设计变更。所述实施方式中,关于可进行此种设计变更的内容,标注“实施方式”的表述来进行强调,但并无此种表述的内容也允许设计变更。对附图的截面标注的影线(hatching)并不限定标注了影线的对象的材质。

[0143]

而且,以上的结构元件的任意组合也作为本发明的实施例而有效。例如,可对实施方式组合其他实施方式或变形例的任意的说明事项,或可对变形例组合任一实施方式或其他变形例的任意的说明事项。对所述组合的一例进行说明。

[0144]

也可对第一实施方式、第三实施方式、第四实施方式的多个穿插部44适用第二实施方式的多个穿插部44的位置关系。而且,也可对第二实施方式的多个穿插部44适用第一

实施方式、第三实施方式、第四实施方式的多个穿插部44的位置关系。

[0145]

也可对第二实施方式的鞋子10使用第一实施方式、第三实施方式、第四实施方式的支撑构件50。也可对第一实施方式、第三实施方式的鞋子10使用第二实施方式的鞋面结构层110、112。

[0146]

也可对第四实施方式的鞋子10组合第一实施方式~第三实施方式的说明事项。例如,也可对第四实施方式的鞋子10使用第一实施方式的支撑构件50,或也可使用第二实施方式的鞋面结构层110、112。

[0147]

以上的实施方式或变形例中,说明了可抑制内翻方向的过度内旋的鞋子。本发明也可适用于可抑制外翻方向的外旋(supination)的鞋子。在适用于所述鞋子的情况下,只要以满足下述的条件(1)~(3)的方式来把握实施方式或变形例的说明即可。此时,以所述脚宽方向的第一侧为脚外侧且其第二侧为脚内侧来把握,且以脚围方向的第一侧为内翻方向且其第二侧为外翻方向来把握。

[0148]

(1)实施方式或变形例的说明中,将脚宽方向的“脚内侧”的语句替换为“脚外侧”的语句来把握,且将“脚外侧”的语句替换为“脚内侧”的语句来把握。

[0149]

(2)实施方式或变形例的说明中,将“外翻方向”的语句替换为“内翻方向”的语句来把握,且将“内翻方向”的语句替换为“外翻方向”的语句来把握。

[0150]

(3)实施方式或变形例的说明中,将“内旋”的语句替换为“外旋”的语句来把握。

[0151]

例如,为了获得第一实施方式中说明的所述(a)的效果,鞋子10的足弓支撑部84以可传递对鞋面14的脚内侧部分32赋予的内翻方向的紧固力fa2的方式设置,且可从下侧支撑脚外侧的穿着者的纵弓(外侧纵弓)。而且,鞋面14的紧固力传递部86相对于足弓支撑部84而设于脚外侧,以可传递对鞋面14的脚内侧部分32赋予的内翻方向的紧固力的方式设置。进而,紧固力传递部86只要相较于足弓支撑部84而脚围方向的伸缩性设定得更高即可。

[0152]

由此,当对鞋面14的脚内侧部分32赋予内翻方向的紧固力时,与将鞋面14的紧固力传递部86与足弓支撑部84的伸缩性设为相同的情况相比,所述紧固力传递部86容易变形。伴随于此,可增大向足弓支撑部84传递的紧固力,可增大从足弓支撑部84对脚赋予的向上的内翻方向的力。其结果为,容易利用足弓支撑部84牢牢地支撑脚外侧的纵弓,可抑制其塌陷,可抑制外翻方向的外旋。

[0153]

而且,关于可抑制外旋的鞋子,为了获得第四实施方式中说明的效果,只要与第四实施方式同样地以如下方式构成即可,即:紧固力传递部86在欲将紧固件42紧固时,相较于足弓支撑部84而后传递有紧固力。

[0154]

而且,若将由以上的实施方式、变形例具体说明的发明普遍化,则可谓包含以下的项目记载的发明。

[0155]

(第一项目)

[0156]

一种鞋子,包括:

[0157]

鞋面;以及

[0158]

紧固件,配置于穿着者的脚背的上方,可对所述鞋面赋予将所述鞋面的脚宽方向两侧的部分拉近的紧固力;

[0159]

所述鞋面包括设于脚宽方向的第一侧的第一侧部分、及设于脚宽方向的第二侧的第二侧部分,

[0160]

在所述第一侧部分及所述第二侧部分,分别在前后方向上空开间隔地设有列状的多个紧固件穿插部,

[0161]

所述第二侧部分的所述多个紧固件穿插部中,位于前后方向中途的紧固件穿插部相对于其他紧固件穿插部而位于偏向所述脚宽方向的第一侧。

[0162]

(第二项目)

[0163]

根据第一项目所记载的鞋子,其中所述第一侧部分的所述多个紧固件穿插部中,位于前后方向中途的紧固件穿插部相对于其他紧固件穿插部而位于偏向所述脚宽方向的第一侧。

[0164]

所述项目记载的发明的一个目的在于提供一种可抑制过度内旋的鞋子。

[0165]

工业上的可利用性

[0166]

本发明涉及一种鞋子。

[0167]

符号的说明

[0168]

10:鞋子

[0169]

12:鞋底

[0170]

12a、12b:端部

[0171]

14:鞋面

[0172]

18:收容室

[0173]

24:鞋口部

[0174]

26:鞋喉部

[0175]

28:脚内侧缘部(第一侧缘部)

[0176]

30:脚外侧缘部(第二侧缘部)

[0177]

32:脚内侧部分(第一侧部分)

[0178]

34:脚外侧部分(第二侧部分)

[0179]

42:紧固件

[0180]

44:紧固件穿插部

[0181]

50:支撑构件

[0182]

52:内底部

[0183]

62:一端部

[0184]

66:另一端部

[0185]

70:宽幅部

[0186]

72:窄幅部

[0187]

76:约束部

[0188]

80:被约束区域

[0189]

82:移动允许区域

[0190]

84:足弓支撑部

[0191]

86:紧固力传递部

[0192]

88:限制部

[0193]

110:第一鞋面结构层

[0194]

112:第二鞋面结构层

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1