一种双密度女跟鞋大底及女跟鞋的制作方法

1.本实用新型涉及高跟鞋技术领域,特别涉及一种双密度女跟鞋大底,尤其是一种双密度女跟鞋大底及女跟鞋。

背景技术:

2.高跟鞋,有时又称女跟鞋,是一种鞋跟特别高的鞋,使穿此鞋人的脚跟明显比脚趾高。高跟鞋有许多种不同款式,尤其是在鞋跟的变化上更是非常多,如细跟、粗跟、楔型跟、钉型跟、槌型跟、刀型跟等。

3.当高跟鞋的高度上升到6-8厘米时,在走路时,人的身体重心会自然上移。一项研究发现,如果你穿着7厘米的高跟鞋走2小时,脖颈僵硬度会上升22%,健康专家通常不建议长期面对电脑的人穿6-8厘米的高跟鞋,这样只会让人的脖子越来越累。为了缓解女跟鞋对足部的压力,部分厂家采用较软的材质作为高跟鞋的中底以缓解足部压力。

4.但申请人在实现现有技术中的技术方案的过程中,发现现有技术的技术方案中存在如下技术问题:

5.虽然软的中底可以缓解足部压力,但是跟鞋的底部作为支撑部件,仍然会对足部造成一定压力,足部感受到来自中底的压力少了,而来自跟鞋大底的压力没有减少。中底采用软质材料带来的舒适因为硬质大底带来的压力而大打折扣,来自跟鞋大底对足部的压迫不容忽视。来自跟鞋大底的压力往往也会让足部感到不同程度的不适。

技术实现要素:

6.本实用新型要一方面解决的技术问题是提供一种双密度女跟鞋大底,解决了现有技术中鞋底过硬导致对足部压力过大而导致足部不适的技术问题,达到了缓解足部压力和不适的技术效果。

7.为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案为:

8.一种双密度女跟鞋大底,由第一密度区和第二密度区连接组合而成,所述第一密度区位于靠近鞋尖的一侧,所述第二密度区位于远离鞋尖的一侧;所述第一密度区的密度小于所述第二密度区的密度;所述第一密度区可围绕其与所述第二密度区的交界处上下折叠180度。

9.脚前掌落脚的第一密度区比脚后跟落脚的第二密度区采用的材料密度低。

10.优选的,所述第一密度区为软质材料,所述第二密度区为硬质材料。

11.更优选的,所述软质材料为pv胶、tpr胶或塑胶的一种。

12.特别优选的,所述第一密度区的边沿部分的密度大于所述第一密度区的中心部分。

13.本实用新型另一方面要解决的问题是提供一种女跟鞋,由所述的双密度女跟鞋大底,位于大底上方的中底和位于中底上方的软质填充层组成;所述中底的结构为半截设计或前软后硬。

14.优选的,所述填充层为符合人体工学的记忆海绵或气垫的一种。

15.本技术提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

16.上述技术方案,由于采用不同密度材料作为双密度大底的结构组成结合采用该双密度大底的女跟鞋,前脚掌落脚的部分密度低于远离前脚掌的部分,更加柔软前脚掌落脚的部分可吸收更多的震动和缓解更多的压力,还消除了因为大底过硬而对足部产生的压力。配合柔软中底和软性填充物的使用,可进一步减低前脚掌的压力和受到的压迫程度。有效解决了现有技术中的鞋底过硬导致对足部压力过大而导致足部不适技术问题,进而实现了缓解足部压力和提高舒适度的技术效果。

附图说明

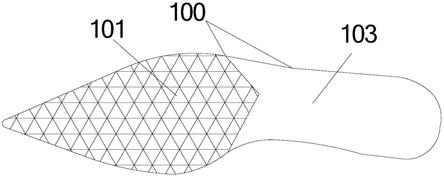

17.图1为本实用新型的结构示意图;

18.图2为本实用新型中第一密度区的边沿部分的密度大于第一密度区的中心部分的实施方式的结构示意图;

19.图3为本实用新型中采用双密度大底的女跟鞋在软质填充层处于分离状态时的结构示意图。

20.图中,100-大底,101-第一密度区,102-边沿部分,103-第二密度区,200-中底,300-软质填充层。

具体实施方式

21.下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型,但并不构成对本实用新型的限定。此外,下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

22.本技术实施方式的技术方案通过提供一种双密度女跟鞋大底100,解决了现有技术中鞋底过硬导致对足部压力过大而导致足部不适的的问题,在脚前掌落脚的第一密度区101比脚后跟落脚的第二密度区103采用的材料密度低且第一密度区101可围绕其与第二密度区103 的交界处上下折叠180度下实现了缓解足部压力和不适的有益效果。

23.本实用新型为解决上述技术问题的实施方案的总体思路如下:

24.采用不同密度材料作为双密度大底100的结构组成结合采用该双密度大底100的女跟鞋,前脚掌落脚的部分密度低于远离前脚掌的部分,更加柔软前脚掌落脚的部分可吸收更多的震动和缓解更多的压力,还消除了因为大底100过硬而对足部产生的压力。配合柔软中底200 和软性填充物的使用,可进一步减低前脚掌的压力和受到的压迫程度。

25.为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。

26.实施例1

27.为了解决上述技术问题,如图1所示,本实施例的技术方案为:

28.一种双密度女跟鞋大底100,由第一密度区101和第二密度区103连接组合而成,第一密度区101位于靠近鞋尖的一侧,第二密度区103位于远离鞋尖的一侧;第一密度区的密度小于第二密度区103的密度;第一密度区101可围绕其与第二密度区103的交界处上下折

叠 180度。

29.脚前掌落脚的第一密度区101比脚后跟落脚的第二密度区103采用的材料密度低。

30.具体的,第一密度区101为软质材料,第二密度区103为硬质材料。

31.更具体的,软质材料为pv或tpr胶的一种。

32.本实施例的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

33.上述技术方案,前脚掌落脚的部分密度低于远离前脚掌的部分,更加柔软前脚掌落脚的部分可吸收更多的震动和缓解更多的压力,还消除了因为大底100过硬而对足部产生的压力。有效解决了现有技术中的鞋底过硬导致对足部压力过大而导致足部不适技术问题,进而实现了缓解足部压力和提高舒适度的技术效果。

34.实施例2

35.为了解决上述技术问题,如图1所示,本实用新型的技术方案为:

36.一种双密度女跟鞋大底100,由第一密度区101和第二密度区103连接组合而成,第一密度区101位于靠近鞋尖的一侧,第二密度区103位于远离鞋尖的一侧;第一密度区的密度小于第二密度区103的密度;第一密度区101可围绕其与第二密度区103的交界处上下折叠 180度。

37.脚前掌落脚的第一密度区101比脚后跟落脚的第二密度区103采用的材料密度低。

38.具体的,第一密度区101为软质材料,第二密度区103为硬质材料。

39.更具体的,软质材料为pv胶、tpr胶、改性橡胶或塑胶的一种。

40.特别具体的,如图2所示第一密度区101的边沿部分102的密度大于第一密度区101的中心部分。

41.本实施例的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

42.上述技术方案,前脚掌落脚的部分密度低于远离前脚掌的部分,更加柔软前脚掌落脚的部分可吸收更多的震动和缓解更多的压力,还消除了因为大底100过硬而对足部产生的压力。边沿地区承托着足部的外围,密度大于中心部分更有利于结构的稳定以及边沿部分102采用更高的密度可以更耐摩擦。有效解决了现有技术中的鞋底过硬导致对足部压力过大而导致足部不适技术问题,进而实现了缓解足部压力和提高舒适度的技术效果。

43.实施例3

44.为了解决上述技术问题,如图1所示,本实施例的技术方案为:

45.一种双密度女跟鞋大底100,由第一密度区101和第二密度区103连接组合而成,第一密度区101位于靠近鞋尖的一侧,第二密度区103位于远离鞋尖的一侧;第一密度区的密度小于第二密度区103的密度;第一密度区101可围绕其与第二密度区103的交界处上下折叠 180度。

46.脚前掌落脚的第一密度区101比脚后跟落脚的第二密度区103采用的材料密度低。

47.具体的,第一密度区101为软质材料,第二密度区103为硬质材料。

48.更具体的,软质材料为改性橡胶。

49.特别具体的,如图2所示第一密度区101的边沿部分102的密度大于第一密度区101的中心部分。边沿地区承托着足部的外围,密度大于中心部分更有利于结构的稳定。

50.本实施例另一方面要解决的问题是提供一种女跟鞋,由的双密度女跟鞋大底100,位于大底100上方的中底200和位于中底200上方的软质填充层300组成;中底200的结构为

半截设计或前软后硬。

51.具体的,填充层为符合人体工学的记忆海绵或气垫的一种。

52.本实施例的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

53.上述技术方案,前脚掌落脚的部分密度低于远离前脚掌的部分,更加柔软前脚掌落脚的部分可吸收更多的震动和缓解更多的压力,还消除了因为大底100过硬而对足部产生的压力。边沿地区承托着足部的外围,密度大于中心部分更有利于结构的稳定以及边沿部分102采用更高的密度可以更耐摩擦。配合柔软中底200和软性填充物的使用,可进一步减低前脚掌的压力和受到的压迫程度。有效解决了现有技术中的鞋底过硬导致对足部压力过大而导致足部不适技术问题,进而实现了缓解足部压力和提高舒适度的技术效果。

54.以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明,但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本实用新型原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1