一种具有温度感应功能的可变色羽绒服的制作方法

1.本发明属于可变色羽绒服技术领域,具体涉及一种具有温度感应功能的可变色羽绒服。

背景技术:

2.羽绒服是羽绒行业主要的产品,羽绒服具有防寒性好、轻柔蓬松、洗涤方便、物美价廉、而且绿色纯天然等优点,所以消费者对羽绒服的需求越来越旺盛,使羽绒服市场的发展空间依然很大。羽绒服有轻、软、暖的特点,一件用尼丝纺做面、里的羽绒上衣,总重量500~1000克之间,是其他御寒服重量的1/6至1/2,因此穿着非常舒适。

3.现行的羽绒服款式和颜色都比较统一,特别是男款,走在路上千篇一律,降低了人们穿着羽绒服的欲望。而置备多件羽绒服替换穿着,会增加生活成本,也比较浪费资源,不符合年轻人的生活态度。

4.因此能够变色的羽绒服应运而生,可以根据温度或是光线进行变色,还可以在面料上的图案上涂上感光涂层或是感温涂层进行局部变色,但是缺陷是:变色图案只能够预先设定,无法改变图案,不能够满足年轻人对不同图案的需求。

技术实现要素:

5.本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种结构简单,设计合理的一种具有温度感应功能的可变色羽绒服。

6.本发明通过以下技术方案来实现上述目的:

7.一种具有温度感应功能的可变色羽绒服,包括羽绒服本体、设置于羽绒服本体上的温度感应组件和变色组件,所述温度感应组件感应人体温度并根据测量温度控制变色组件改变羽绒服颜色;

8.所述变色组件包括碳纤维发热丝、固定套、颜色变化层,所述发热丝固定于固定套内,所述固定套固定连接羽绒服本体的面料和里衬,并将羽绒隔断固定,所述颜色变化层固定设置于固定套对应的面料表面。

9.作为本发明的进一步优化方案,所述温度感应组件设置于羽绒服本体的领口处,所述温度感应组件包括温湿度传感器、光敏传感器、微型控制器和蓄电池,所述温度传感器设置于领口内侧表面,所述微型控制器和蓄电池设置于领口内部,所述光敏传感器设置于领口外侧表面。

10.作为本发明的进一步优化方案,所述微型控制器通过智能开关控制碳纤维发热丝,所述微型控制器通过蓝牙模块与智能手机连接。

11.作为本发明的进一步优化方案,所述固定套呈横条纹、竖条纹或是网格状分布,所述碳纤维发热丝沿固定套形状分布且与固定套内表面通过绝缘胶粘接连接。

12.作为本发明的进一步优化方案,所述固定套与面料和里衬粘接连接或缝合连接。

13.作为本发明的进一步优化方案,所述固定套包括布料层、防火层和导热层,所述防

火层和导热层分别粘接于布料层的内表面和外表面。

14.作为本发明的进一步优化方案,所述防火层由防火阻燃剂喷涂于布料层内表面制成。

15.作为本发明的进一步优化方案,所述导热层由电气石粉末和导热胶混合固化制成。

16.作为本发明的进一步优化方案,所述颜色变化层由温变粉、云母粉、pu树脂、高温架桥剂和二甲基甲酰胺混合搅拌并通过印花机滚印制成;其中,温变粉、云母粉、pu树脂、高温架桥剂和二甲基甲酰胺的质量比为:6

‑

8:2

‑

3:20:1:10。

17.本发明的有益效果在于:

18.1)本发明通过在面料和里衬之间采用固定套隔断,固定套内布设可成段控制的碳纤维发热丝,配合对应面料上的颜色变化层,能够进行不同颜色、不同图案的颜色变化显示,还可以展示个人身体温度,便于在特殊时期警示他人和自己;

19.2)本发明利用固定套作为羽绒服内部隔断,利用固定套布置碳纤维发热丝,避免发热丝影响羽绒,发热丝给人体保暖的同时通过不同温度、不同区域的加热,能够实现羽绒服上颜色的变化,还能够将羽绒加热烘干,功能多样;

20.3)本发明固定套上的导热层不仅可以将热量传导至颜色变化层进行不同颜色的显示,而且可以利用导热层内的电气石进行保健,电气石具有远红外线发射功能和负离子释放功能,能够有效改善身体的血液循环,驱除寒气;

21.4)本发明通过在颜色变化层中添加云母粉,不仅增加整个颜色变化层的耐高温性、耐磨性、耐腐蚀性,而且能够将颜色反射,使亮度成倍的提高;

22.5)本发明通过在颜色变化层中添加pu树脂,还可以作为缝合加工的羽绒服上缝合缝隙的密封结构,避免缝合处漏风影响保暖。

附图说明

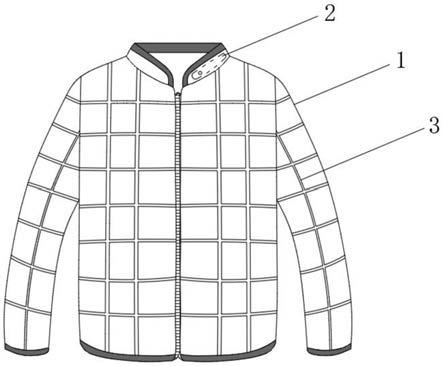

23.图1是本发明的整体结构示意图;

24.图2是本发明的温度感应组件结构示意图;

25.图3是本发明实施例1的变色组件剖面结构示意图;

26.图4是本发明的固定套剖面结构示意图;

27.图5是本发明实施例2的变色组件剖面结构示意图;

28.图中:1、羽绒服本体;2、温度感应组件;21、温湿度传感器;22、光敏传感器;23、微型控制器;24、蓄电池;3、变色组件;31、碳纤维发热丝;32、固定套;321、布料层;322、防火层;323、导热层;33、颜色变化层。

具体实施方式

29.下面结合附图对本申请作进一步详细描述,有必要在此指出的是,以下具体实施方式只用于对本申请进行进一步的说明,不能理解为对本申请保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本申请作出一些非本质的改进和调整。

30.实施例1

31.如图1

‑

4所示,一种具有温度感应功能的可变色羽绒服,包括羽绒服本体1、设置于

羽绒服本体1上的温度感应组件2和变色组件3,所述温度感应组件2感应人体温度并根据测量温度控制变色组件3改变羽绒服颜色;

32.所述变色组件3包括碳纤维发热丝31、固定套32、颜色变化层33,所述发热丝固定于固定套32内,所述固定套32固定连接羽绒服本体1的面料和里衬,并将羽绒隔断固定,所述颜色变化层33固定设置于固定套32对应的面料表面。

33.所述温度感应组件2设置于羽绒服本体1的领口处,所述温度感应组件2包括温湿度传感器21、光敏传感器22、微型控制器23和蓄电池24,所述温度传感器设置于领口内侧表面,所述微型控制器23和蓄电池24设置于领口内部,所述光敏传感器22设置于领口外侧表面。

34.所述微型控制器23通过智能开关控制碳纤维发热丝31,所述微型控制器23通过蓝牙模块与智能手机连接。

35.所述固定套32呈横条纹、竖条纹或是网格状分布,所述碳纤维发热丝31沿固定套32形状分布且与固定套32内表面通过绝缘胶粘接连接。

36.所述固定套32与面料和里衬粘接连接。

37.所述固定套32包括布料层321、防火层322和导热层323,所述防火层322和导热层323分别粘接于布料层321的内表面和外表面。

38.所述防火层322由防火阻燃剂喷涂于布料层321内表面制成。

39.所述导热层323由电气石粉末和导热胶混合固化制成。

40.所述颜色变化层33由温变粉、云母粉、pu树脂、高温架桥剂和二甲基甲酰胺混合搅拌并通过印花机滚印制成;其中,温变粉、云母粉、pu树脂、高温架桥剂和二甲基甲酰胺的质量比为:6

‑

8:2

‑

3:20:1:10。

41.需要说明的是:在羽绒服加工制作时,先将羽绒服面料、里衬以及固定套32加工好,然后通过固定套32将面料和里衬采用热熔胶粘接固定在一起,并且形成羽绒填充隔断,填充羽绒后,将填充口粘合即可得到羽绒服;

42.在固定套32布置之前,还需要将碳纤维发热丝31及其上连接的智能开关采用绝缘胶粘接在固定套32内表面,固定套32之间相互粘接连通成为横条纹、竖条纹或是网格状,碳纤维发热丝31均匀布置在固定套32内,固定好后,再将碳纤维发热丝31与蓄电池24和微型控制器23进行接线;

43.温湿度传感器21采用htg3500温湿度传感器21、光敏传感器22采用tsl237s

‑

lf光敏传感器22,微型控制器23采用m68hc16单片机,当人体热度通过羽绒服本体1传导至颜色变化层33时,颜色变化层33根据传导温度进行变色或是根据室外温度进行变色,变色形状非整体变色,而是形成横条纹、竖条纹或是网格状的颜色带;通过温湿度传感器21检测湿度,可以将羽绒等填充物加热烘干,避免其潮湿影响人体健康以及滋生细菌等。

44.当冬天较冷时,温湿度传感器21检测人体温度达到一定阈值时,可以通过单片机控制碳纤维发热丝31进行加热,加热温度通过羽绒服本体1传导至颜色变化层33,从而使颜色变化层33进行颜色变化,同时还能够对人体进行保暖;

45.另外,当固定套32分布成网格状时,通过智能手机可以控制智能开关,局部开启部分碳纤维发热丝31,控制局部的颜色变化层33以显示纹路,形成不同的颜色图案,例如可以根据人体温度数值,控制显示温度颜色数字“37℃”,个性化显示每个人对应的体温,并且该

种功能可以用在新冠肺炎防护阶段,用作警示功能,还可以用在儿童身上,时刻监测其温度并进行显示,可以提前预防生病。

46.在温度传导至颜色变化层33过程中,热量从里衬经固定套32上的导热层323传导至面料上的颜色变化层33,导热层323采用电气石粉末和导热胶混合固化制成,能够加快热量的传导使颜色变化层33快速显色,另外电气石具有远红外线发射功能和负离子释放功能,不仅能够快速导热,而且远红外线其波长为4

‑

16微米,发射率为85%,此波长正好和人体所产的远红外线相吻合,根据同频共振原理,穿上该羽绒服能有效改善身体的血液循环,驱除寒气。

47.而颜色变化层33中通过还添加云母粉,云母粉为耐高温晶体,能够延长颜色变化层33的使用寿命,并且能够将颜色反射,使亮度成倍的提高,不同比例的云母粉和温变粉的添加,可以调整颜色显示亮度,可以根据实际需要进行调整。

48.实施例2

49.如图5所示,与实施例1不同的是:所述固定套32与面料和里衬缝合连接。

50.需要说明的是:当羽绒服本体1的面料和里衬是通过缝合连接并形成隔断的情况下,缝合处必然会出现漏风不保暖的情况,对此,我们通过在此处设置与固定套32相对应的颜色变化层33,其中含有的pu树脂等成分能够阻挡缝合线形成的缝隙漏风,避免降低保暖。

51.以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1