弧形单元及弧形防护结构的制作方法

1.本技术涉及防护用品技术领域,具体涉及一种弧形单元及弧形防护结构。

背景技术:

2.护甲一类的防护用品可以用于保护人体或指定部位,以避免受外力或物体撞击而受伤。为方便柔性防护对象的活动,防护用品除了防护性能之外还需同时具备一定的灵活度,但防护性能和灵活度在防护用品的设计上往往存在相互矛盾,为了保证防护性能一般需要使用硬质板材,而硬质板材的引入不仅使得防护结构变得较为笨重,也对灵活度造成了影响,因此,由于灵活性的需求,一些防护用品往往在肩头、膝盖等关节处不设置防护结构或外加灵活性不足的独立护具,导致连接处的防护性能大大削减。因此,有必要设计一种能够吻合弧形对象的轻量化防护结构,并可以在保有结构灵活性的同时改善防护性能。

技术实现要素:

3.针对上述技术问题,本技术提供一种弧形单元及弧形防护结构,能够用于弧形对象防护,在保有结构灵活性的同时改善防护性能,同时具有轻量化特点。

4.为解决上述技术问题,本技术提供一种弧形单元,包括第一弧形侧板、第二弧形侧板与中间板层,所述第一弧形侧板与所述第二弧形侧板的弯曲方向相同,所述中间板层具有弧形的三浦折纸衍生结构,所述弧形的三浦折纸衍生结构在所述第一弧形侧板与所述第二弧形侧板之间形成至少一级支撑结构。

5.可选地,所述弧形的三浦折纸衍生结构包括呈阵列排布连接的多个弧形单元胞,所述弧形单元胞具有两个可以互相折叠的支撑部分;折叠状态下,每个所述支撑部分形成至少一级支撑结构且两端分别支撑于所述第一弧形侧板与所述第二弧形侧板。

6.可选地,平面状态下,所述弧形单元胞具有相互平行的直线折痕以及沿所述直线折痕的延伸方向排布的中部锯齿折痕、边侧锯齿折痕,所述中部锯齿折痕将所述弧形单元胞分为两个所述支撑部分,所述中部锯齿折痕与所述边侧锯齿折痕对应的顶角之间互不相等。

7.可选地,所述直线折痕长度相等且等间距设置,位于侧边的直线折痕的由所述中部锯齿折痕分割形成的两部分长度相等。

8.可选地,所述支撑部分对应的所述中部锯齿折痕和所述边侧锯齿折痕之间不设有锯齿折痕以形成一级支撑结构,或设有偶数个沿所述直线折痕的延伸方向排布的衍生锯齿折痕以形成至少两级支撑结构;所有锯齿折痕的两条边相对位于中部的直线折痕对称。

9.可选地,折叠状态下,对应所述边侧锯齿折痕的端部的顶角、所述边侧锯齿折痕折叠形成的顶角、对应所述中部锯齿折痕的端部的顶角、所述中部齿折痕折叠形成的顶角分别位于一圆柱面上,所有所述圆柱面同轴。

10.可选地,所述顶角与所在圆柱面对应的轴线之间的距离满足以下关系:

11.r

3-r

1-t1/2≤t2/2;

12.r

4-r

2-t1/2≤t2/2;

13.其中,r1为对应所述边侧锯齿折痕的端部的顶角所在圆柱面的半径;r2为对应所述中部锯齿折痕的端部的顶角所在圆柱面的半径;r3为所述边侧锯齿折痕折叠形成的顶角所在圆柱面的半径;r4为所述中部锯齿折痕折叠形成的顶角所在圆柱面的半径;t1为所述弧形单元胞的板厚;t2为所述第一弧形侧板或所述第二弧形侧板的板厚。

14.可选地,所述第一弧形侧板、所述第二弧形侧板与所述中间板层之间一体成型。

15.本技术还提供一种弧形防护结构,包括弧形柔性衬底及多个如上所述的弧形单元,所述弧形单元铺设在所述弧形柔性衬底的至少一侧表面。

16.可选地,所述弧形单元周期性排列且相互交错重叠。

17.本技术涉及一种弧形单元,包括第一弧形侧板、第二弧形侧板与中间板层,第一弧形侧板与第二弧形侧板的弯曲方向相同,中间板层具有弧形的三浦折纸衍生结构,弧形的三浦折纸衍生结构在第一弧形侧板与第二弧形侧板之间形成至少一级支撑结构。还涉及一种弧形防护结构,包括弧形柔性衬底及多个如上所述的弧形单元,弧形单元铺设在弧形柔性衬底的至少一侧表面。本技术基于三浦折纸设计了能够用于弧形对象防护的弧形单元及弧形防护结构,利用至少一级支撑结构形成合理的压溃模式,可以及时有效分散冲击力,在保有结构灵活性的同时很大程度上改善了防护性能。

附图说明

18.图1是根据第一实施例示出的弧形单元的结构示意图之一;

19.图2是根据第一实施例示出的弧形单元的结构示意图之二;

20.图3是根据第一实施例示出的具有一级支撑结构的弧形单元的设计说明图;

21.图4是根据第一实施例示出的具有二级支撑结构的弧形单元的设计说明图;

22.图5是根据第一实施例示出的具有一级支撑结构的弧形单元与具有二级支撑结构的弧形单元的对照图;

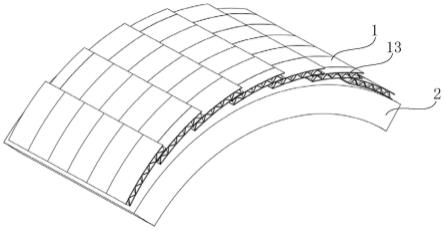

23.图6是根据第二实施例示出的弧形防护结构的结构示意图之一;

24.图7是根据第二实施例示出的弧形防护结构的结构示意图之二;

25.图8是根据第二实施例示出的弧形防护结构的结构示意图之三。

具体实施方式

26.以下由特定的具体实施例说明本技术的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本技术的其他优点及功效。

27.在下述描述中,参考附图,附图描述了本技术的若干实施例。应当理解,还可使用其他实施例,并且可以在不背离本技术的精神和范围的情况下进行机械组成、结构、电气以及操作上的改变。下面的详细描述不应该被认为是限制性的,这里使用的术语仅是为了描述特定实施例,而并非旨在限制本技术。

28.虽然在一些实例中术语第一、第二等在本文中用来描述各种元件,但是这些元件不应当被这些术语限制。这些术语仅用来将一个元件与另一个元件进行区分。

29.再者,如同在本文中所使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式,除非上下文中有相反的指示。应当进一步理解,术语“包含”、“包括”表明存在所述的特

征、步骤、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组,但不排除一个或多个其他特征、步骤、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组的存在、出现或添加。此处使用的术语“或”和“和/或”被解释为包括性的,或意味着任一个或任何组合。因此,“a、b或c”或者“a、b和/或c”意味着“以下任一个:a;b;c;a和b;a和c;b和c;a、b和c”。仅当元件、功能、步骤或操作的组合在某些方式下内在地互相排斥时,才会出现该定义的例外。

30.第一实施例

31.图1是根据第一实施例示出的弧形单元的结构示意图之一;图2是根据第一实施例示出的弧形单元的结构示意图之二。如图1与图2所示,本实施例的弧形单元,包括第一弧形侧板11、第二弧形侧板12与中间板层13,第一弧形侧板11与第二弧形侧板12的弯曲方向相同,中间板层13具有弧形的三浦折纸衍生结构。

32.本技术的中间板层13采用弧形的三浦折纸衍生结构,能够同步实现强度和能量吸收的优化,此外,相对致密结构而言,可以减轻弧形单元的重量,具备轻量化的特点。

33.中间板层13包括呈阵列排布连接的多个弧形单元胞以形成弧形的三浦折纸衍生结构。图3(a)为传统三浦折纸单元胞处于折叠状态下的示意图;图3(b)为本实施例的弧形单元胞处于平面状态下的示意图;图3(c)为本实施例的弧形单元胞沿一个方向排布连接的示意图。如图3(a)所示,传统的三浦折纸单元胞由相交于一点的四个折痕组成,平面纸张被分成四个锐角为α1的平行四边形面板,三浦折纸单元胞可无限阵列排布形成周期性结构,传统的三浦折纸结构由相互平行的直线折痕和锯齿折痕组成,锯齿折痕沿直线折痕的方向呈山折和谷折交替分布,且在平面状态下相互平行,图3(a)中的实线和虚线分别代表山折和谷折。折叠后的三维结构,顶点分别处于两个相互平行的平面上,上下底面间距为d1,各四边形在底面投影的锐角为α1′

,三浦折纸结构具有单自由度特性,可完全展开成平面,也可完全折叠成平面。如图3(b)所示,本技术改变了传统三浦折纸衍生结构中锯齿折痕平行排列的特性,得到可以形成弧形三浦折纸衍生结构的弧形三浦折纸单元胞,可称为弧形单元胞,并仍然具有单自由度特性,通过多个弧形单元胞之间成行和/或成列的阵列排布连接,可以得到图3(c)所示的弧形三浦折纸衍生结构,此时,折叠后的三维结构中,顶点分别处于两个相互平行的弧面上。

34.如图3(b)所示,平面状态下,本技术的弧形单元胞具有相互平行的3条直线折痕131以及沿直线折痕131的延伸方向排布的中部锯齿折痕133、边侧锯齿折痕132,边侧锯齿折痕132之间相互平行,中部锯齿折痕133将弧形单元胞分为两个支撑部分,即图中左右两部分,两个支撑部分之间呈预设角度互相折叠。请结合图1与图2,折叠状态下,每个支撑部分的两端分别支撑于第一弧形侧板11与第二弧形侧板12。

35.请继续参考图3(b),平面状态下,弧形单元胞的基本几何参数为l、α1、α2、h,l为位于侧边的直线折痕131的由中部锯齿折痕133分割形成的两部分长度,且两部分长度相等,直线折痕131之间相互平行且长度相等;h为相邻直线折痕131之间的距离,直线折痕131之间等间距设置;α1为中部的直线折痕131与边侧锯齿折痕132的边形成的锐角,α2为中部的直线折痕131与中部锯齿折痕133的边形成的锐角,中部锯齿折痕133对应的顶角(2α2)与边侧锯齿折痕132对应的顶角(2α1)之间互不相等,图3(b)所示为中部锯齿折痕133对应的顶角小于边侧锯齿折痕132对应的顶角。所有锯齿折痕的两条边相对位于中部的直线折痕131对称,其中,边侧锯齿折痕132的边的边长为a1,中部锯齿折痕133的边的边长为a2。实际实现

时,请参考图3(c),由于弧形单元胞的两个支撑部分在整体结构中是周期交替排列的,因此,对弧形单元胞的划分也可以是得到将图3(b)的左右两部分对调的结构,从而,图3(b)所示的中部锯齿折痕133与边侧锯齿折痕132位置互换,中部锯齿折痕对应的顶角则会大于边侧锯齿折痕对应的顶角。

36.将本技术的弧形单元胞分别沿x轴和y轴方向周期性排布m和n次,折叠后即可得到如图3(c)所示的三维弧形结构(m=3、n=1),对应折叠角作为变量,弧形单元胞沿y轴的环向圆心角为θ0,宽度为h。折叠状态下,对应边侧锯齿折痕132的端部的顶角、边侧锯齿折痕132折叠形成的顶角、对应中部锯齿折痕133的端部的顶角、中部锯齿折痕133折叠形成的顶角分别位于一圆柱面上,所有圆柱面同轴,轴线平行于y轴。其中,r1为对应边侧锯齿折痕132的端部的顶角所在圆柱面的半径;r2为对应中部锯齿折痕133的端部的顶角所在圆柱面的半径;r3为边侧锯齿折痕132折叠形成的顶角所在圆柱面的半径;r4为中部锯齿折痕133折叠形成的顶角所在圆柱面的半径。r2为最短半径即弧形三浦折纸衍生结构的内径,r3为最长半径即弧形三浦折纸衍生结构的外径。需要注意的是,图中各个半径示意标线相交于同一轴(轴线平行于y轴)而非一个点。通过调节边侧直线折痕131被中部锯齿折痕133分割的比例,可以将圆柱面的数量减少到两个,获得稳定的支撑。

37.可选地,对应边侧锯齿折痕132的端部的顶角、边侧锯齿折痕132折叠形成的顶角、对应中部锯齿折痕133的端部的顶角、中部锯齿折痕133折叠形成的顶角与所在圆柱面对应的轴线之间的距离,即各圆柱面的半径,满足以下关系:

38.r

3-r

1-t1/2≤t2/2

ꢀꢀ

(1)

39.r

4-r

2-t1/2≤t2/2

ꢀꢀ

(2)

40.其中,t1为弧形单元胞的板厚;t2为第一弧形侧板11或第二弧形侧板12的板厚。在该尺寸关系下,r3对应的顶点处的中性层与对应弧形侧板的中性层重叠,并能保证r1对应的外顶点高于对应弧形侧板的内表面,从而实现弧形单元胞的各个顶点与对应弧形侧板之间的接触,获得稳定的支撑。

41.在设计贴合目标曲面的弧形三浦折纸衍生结构时,以弧形三浦折纸衍生结构的宏观几何参数r1、r2、r3、θ0、h为已知几何参数,通过几何分析即可逆向推导即可获得弧形单元胞的基本参数l、α1、α2、h和折叠角

[0042][0043][0044][0045][0046][0047]

[0048][0049][0050]

其中,θ1、θ2分别为相邻等长直线折痕所在的等腰三角形的顶角,m1、m2分别相邻锯齿折痕所在等腰三角形的高。

[0051]

弧形三浦折纸衍生结构与传统三浦折纸结构有相同的折叠特性,可完全展开和完全折叠。由于弧形三浦折纸衍生结构为周期性阵列结构,弧形单元胞之间的旋转角等价于弧形单元胞的圆心角θ0,旋转角的取值由弧形三浦折纸衍生结构的折叠程度决定。当结构完全折叠即为0

°

时,旋转角达到最大值;当为180

°

时,结构完全展开成平面,旋转角为0。

[0052]

请继续参考图1与图2,可借助solidworks建立的弧形单元的3d模型。以图3(c)所示弧形三浦折纸衍生结构的设计方法为参照,取m=5、n=3的模型作为中间板层13,第一弧形侧板11与第二弧形侧板12分别为弧形三浦折纸衍生结构的内外切扇形面,得到如图1与图2所示的弧形单元。中间板层13沿环向的两端点至轴心所占圆心角即扇形切面的圆心角θ

scale

,两切面半径分别为r2、r3。中间板层13的板厚t1为0.1mm,建模参数为:r1=40.96mm、r2=40mm、r3=41mm、θ0=2.38

°

、h=2mm,在该参数下,第二弧形侧板12的下表面沿径向和环向的宏观尺寸约为6mm

×

10mm,圆心角θ

scale

约为14.54

°

,弧形单元沿径向总厚度t为1mm(即r

3-r2)。

[0053]

可选地,第一弧形侧板11、第二弧形侧板12与中间板层13之间一体成型,材料相同,例如可使用gr高精硬树脂进行3d打印一体成型。

[0054]

可选地,弧形三浦折纸衍生结构在第一弧形侧板11与第二弧形侧板12之间形成至少一级支撑结构。实际实现时,通过对每个支撑部分的折痕设计,每个支撑部分可以形成至少一级支撑结构,从而可以根据防护需求获得理想的压溃模式,起到更好的防护效果。图1至图3中,支撑部分对应的中部锯齿折痕133和边侧锯齿折痕132之间不设有锯齿折痕以形成一级支撑结构。如图4(a)所示,为可形成二级支撑结构的折纸结构几何示意图,支撑部分对应的中部锯齿折痕133和边侧锯齿折痕132之间设有偶数个沿直线折痕的延伸方向排布的衍生锯齿折痕134以形成至少两级支撑结构,优选衍生锯齿折痕134的个数为2个。也即,在图3(b)所示的两个支撑部分中,分别设有如图4(a)中所示衍生锯齿折痕134,从而将每个支撑部分分隔为三段,形成二级支撑结构,衍生锯齿折痕134的边与中部的直线折痕之间的夹角α可以根据实际设计选择。

[0055]

图3(b)所示为具有一级支撑结构的弧形单元胞的几何示意图,图4(a)所示为用于形成二级支撑结构的折纸单元的几何示意图。通过调整图3(b)中相邻四边形沿直线折痕131的边长(即l)可以实现图4(b)所示两端锯齿折痕所处切面的高度差h

′

,其中,l1、l2、l3的总和即l,l1、l2、l3的取值决定于弧形单元胞的折叠程度及相邻四边形两端锯齿折痕的高度差。通过引入如图4(a)所示的二级支撑结构,可以诱导层厚为h

′

的弧形单元在变形过程中产生稳定的压溃模式,同时,将该弧形单元胞发展为弧形三浦折纸衍生结构时不会影响整体结构的可折叠特性,从而适用于多种三浦折纸衍生结构。

[0056]

如图4(b)与图4(c)所示,为取具有二级支撑结构的弧形单元胞完全折叠成平面时

的中心线a-c-d-b作为二维结构得到的简化几何示意,其中,线段ab为具有一级支撑结构的弧形单元胞的中心线,线段cd与线段ab互为垂直平分线。在此基础上,取具有一级支撑结构的弧形单元的建模参数为m=5、r2=40.0mm、r3=41.0mm、弧形单元胞的板厚t1=0.1mm、弧形单元的厚度t=1mm、圆心角θ

scale

=14.3

°

,建立图5(a)所示的单层二维弧形单元,具有一级支撑结构。进一步地,线段cd的长取0.3mm,将各线段交点简化成三角,建立图5(b)所示的单层二维弧形单元,具有二级支撑结构。通过对图5(a)和图5(b)所示的简化模型进行测试,可以比对二者的压溃模式。可以理解,具有二级支撑结构的弧形单元胞的几何关系和具有一级支撑结构的弧形单元胞的几何关系基本一致,主要变化的参数为l,因此,在此不再赘述具有二级支撑结构的弧形单元胞的参数几何关系。

[0057]

本技术的弧形单元,包括第一弧形侧板、第二弧形侧板与中间板层,第一弧形侧板与第二弧形侧板的弯曲方向相同,中间板层具有弧形的三浦折纸衍生结构,弧形的三浦折纸衍生结构在第一弧形侧板与第二弧形侧板之间形成至少一级支撑结构。本技术基于三浦折纸设计了能够用于弧形对象防护的弧形单元,利用至少一级支撑结构形成合理的压溃模式,可以及时有效分散冲击力,在保有结构灵活性的同时很大程度上改善了防护性能,同时具有轻量化特点。避免了平面单元与曲面不贴合而导致无法及时分散冲击力的不足,具有峰值低、有效行程长、波动小等优点,设计二级支撑结构,进一步优化了弧形单元的吸能特性,降低了弧形单元在中高速冲击下的峰值载荷。

[0058]

第二实施例

[0059]

如图6、图7与图8所示,本实施例的弧形防护结构,包括弧形柔性衬底2及多个弧形单元1,弧形单元1铺设在弧形柔性衬底2的至少一侧表面,优选铺设在弧形柔性衬底2的凸出侧表面。

[0060]

弧形单元1的结构如第一实施例所述,其中间板层13具有弧形的三浦折纸衍生结构,并形成至少一级支撑结构,具体结构详见第一实施所述,在此不再赘述。

[0061]

弧形单元1周期性排列且相互交错重叠。借鉴鱼鳞的排布形式,使后排弧形单元1的中心线与前排弧形单元1的缝隙对齐,沿环向的相邻弧形单元1之间具有重叠区域及相对旋转角,从而保证相邻弧形单元1的上下切面完全贴合。

[0062]

在一些实施方式中,可选弧形柔性衬底2的厚为5mm,内外半径分别为35mm、40mm,宽度为40mm,弧形柔性衬底2的上表面沿径向和环向的宏观尺寸约为40mm

×

60mm,圆心角为86

°

。弧形单元1沿弧形柔性衬底2的环向阵列7次,沿径向阵列6次。借鉴鱼鳞的排布形式,令每排弧形单元1以6,5,6,5

···

的规律沿弧形柔性衬底2环向间隔交错排列,即后排弧形单元1的中心线与前排弧形单元1的缝隙对齐。数量为5一排的弧形单元1两侧各由半个弧形单元1填补。沿环向的相邻弧形单元1之间的重叠区域为单个弧形单元1的1/4环向长度,相对旋转角约为7.16

°

(y轴为旋转轴)以保证相邻弧形单元1的上下切面完全贴合,可借助3d打印等增材制造技术,实现等比例弧形单元1和弧形防护结构的成型。实际实现时,弧形单元1可通过硅胶等粘结剂粘合在弧形柔性衬底2的表面,弧形柔性衬底2可选用pdms等柔性材料。由于环向相邻弧形单元1的上下表面是完全贴合的,不存在相对转角,因此,相对于平面状的结构,弧形单元1更适用于弧形防护对象,能够更大程度地贴合弧形表面,从而很好地避免平面状结构贴于弧形表面时,因平面状结构之间的存在相对转角而翘起,而可能在外力作用下拉扯到局部柔性衬底的弊端,进而,可以让冲击载荷更均匀地被周围弧形单元1

分散,降低对柔性对象的损害。

[0063]

本技术的弧形防护结构,包括弧形柔性衬底及多个如第一实施例所述的弧形单元,弧形单元铺设在弧形柔性衬底的至少一侧表面。本技术基于三浦折纸设计了能够用于弧形对象防护的弧形单元及弧形防护结构,利用至少一级支撑结构形成合理的压溃模式,可以及时有效分散冲击力,在保有结构灵活性的同时很大程度上改善了防护性能。

[0064]

上述实施例仅例示性说明本技术的原理及其功效,而非用于限制本技术。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本技术的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本技术所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本技术的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1