压力分散部件及泵式容器的制作方法

1.本实用新型涉及压力分散部件及包括其的泵式容器,更详细地,涉及一种能够将向泵内吸入的内容物的吸入压力向多个区域分散的压力分散部件及包括其的泵式容器。

背景技术:

2.在化妆品领域中除了产品的功能和效能之外,外观特征对于产品销售产生的影响也很大,因此,业内积极努力将化妆品从视觉上形成差别化并提高外观的审美感。

3.尤其,最近不仅对于化妆品包装进行个性化,还研发了在化妆料上形成立体纹或图形化的技术。利用该技术能够通过化妆料的立体纹暗示或表现产品的特征、性能、概念,或者使制造公司的标识、记号、商标等更加具有审美感。一般而言,具有立体纹的化妆料是以多重喷嘴填充方式制造,其是在多个喷嘴填充既定的剂型的化妆料,并移动喷嘴或容器而在透明或半透明的凝胶状的外相内形成立体纹的方式。

4.并且,在化妆品领域中,作为存储化妆料且便于排出使用的容器普遍使用泵式容器。泵式容器是在容器主体的上部安装泵部件,借助于对喷嘴部的加压使得泵部件内部的压力发生变化,从而,能够吸入在容器主体内部存储的化妆料,并通过喷嘴部排出。

5.但,以往的泵式容器存在如下问题:即对于化妆料的吸入压力集中在形成泵部件的入口的位置,因此,适用于形成有立体纹的化妆料时,因吸入压力的不均匀而导致立体纹在外相内向其他位置移动,或难以维持立体形状。

技术实现要素:

6.实用新型要解决的技术问题

7.本实用新型为了解决上述的问题,其目的为提供一种均匀地分散向泵内吸入的内容物的吸入压力,从而,能够维持内容物的形状的压力分散部件及包括其的泵式容器。

8.本实用新型要解决的技术问题并非限定于以上言及的技术问题,通过下面的说明本实用新型的技术领域的普通技术人员应当明确理解未言及的其他技术问题。

9.解决问题的技术方案

10.根据本实用新型的实施例,提供一种压力分散部件,包括:分散板,其从泵部件的内容物流入部分隔而配置,在所述内容物流入部的侧方向贯通形成有使内容物通过的至少一个通孔。

11.优选地,所述通孔设置在与所述内容物流入部相接的所述分散板的一个区域的外侧。

12.并且,优选地,还包括:结合部,其从所述分散板的一面向所述内容物流入部延伸,而与所述内容物流入部连接。

13.并且,优选地,所述结合部的与所述内容物流入部连接的一个端部被开放,与所述分散板连接的另一端部被所述分散板密闭,并且,所述通孔设置在所述结合部的外侧。

14.并且,优选地,在所述结合部的外周面向所述结合部的内侧贯通形成有用于将通

过所述通孔的内容物向所述内容物流入部传送的至少一个移动孔。

15.并且,优选地,所述结合部与所述内容物流入部可脱卸地结合。

16.根据本实用新型的实施例,提供一种泵式容器,包括:容器主体,其存储内容物;喷嘴部,其借助于用户的加压通过排出口排出内容物;泵部件,其至少一部分容纳于所述容器主体内侧,通过所述喷嘴部的加压吸入所述容器主体的内容物后向所述喷嘴部排出;及压力分散部件,其为形成于所述容器主体的内侧,并且,所述压力分散部件设置在所述泵的下侧,通过所述通孔能够分散借助于所述泵部件的动作的所述内容物的吸入压力。

17.优选地,所述内容物包括:外相,其为透明或半透明剂型;及内相,其包含于所述外相内,未与所述外相混合而形成既定的立体形状,并且,可通过所述外相透视所述内相的立体形状,从而,能够从外部视觉上识别所述内相的立体形状。

18.并且,优选地,通过分散所述泵部件的所述吸入压力而能够防止排出所述内容物时所述内相的立体形状发生变形。

19.并且,优选地,所述通孔在所述分散板上的位置、大小及形态中的至少一个与所述内相的形状或所述外相内配置对应地决定。

20.实用新型的效果

21.根据本实用新型,通过压力分散部件能够将泵部件的吸入压力有效地向周边区域分散。

22.并且,根据本实用新型,即使排出内容物也能够维持在泵式容器的内部容纳的内容物的立体形状,从而,能够向使用者长时间地提供通过内容物的立体形状的视觉上的差别性和审美感。

23.并且,根据本实用新型,通过结合部以插入结合方式可拆卸地将压力分散部件与泵部件结合,从而,还能够便利地将压力分散部件与以往的泵式容器结合使用,由此,在制造过程中节省时间和费用,并且,能够更加提高使用者的便利性。

附图说明

24.为了更加充分地理解在本实用新型的详细的说明中引用的附图,提供各个附图的简单说明。

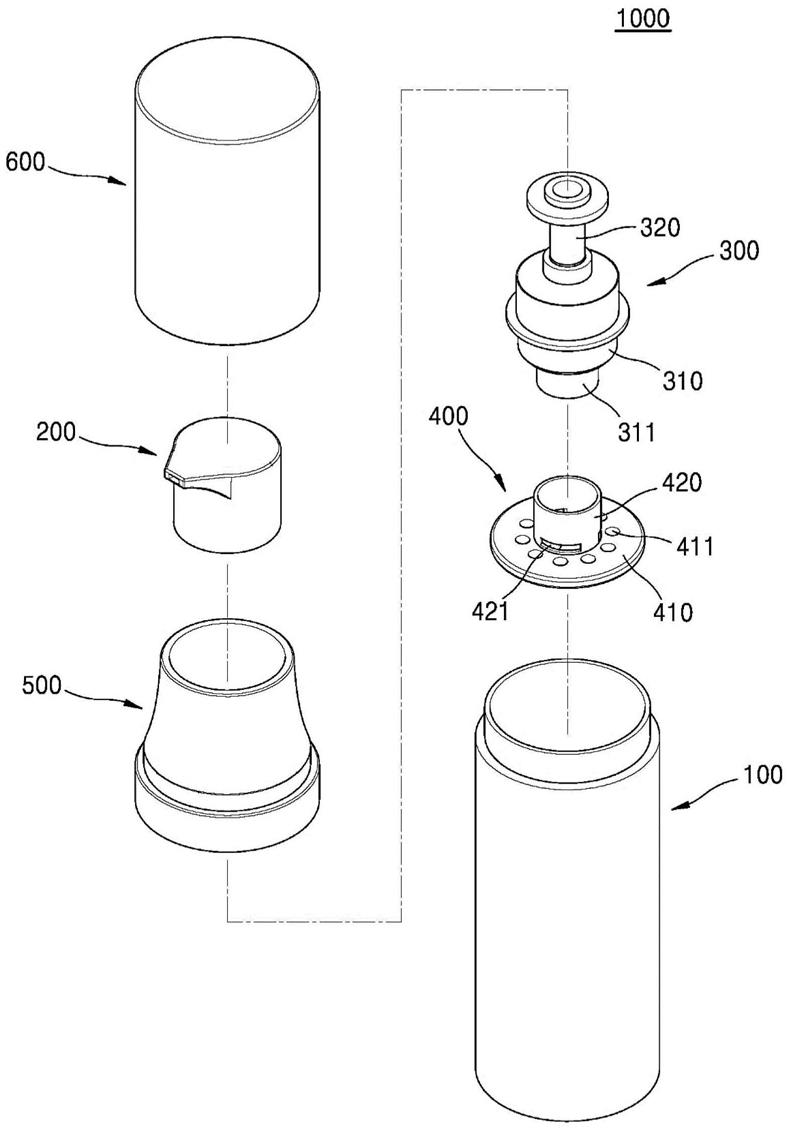

25.图1表示根据本实用新型的一实施例的泵式容器的分解图;

26.图2表示说明根据本实用新型的一实施例的泵式容器的压力分散部件的立体图;

27.图3a及图3b表示说明根据本实用新型的一实施例的泵式容器的压力分散部件的平面图及侧面图;

28.图4表示在根据本实用新型的一实施例的泵式容器中泵部件与压力分散部件的结合关系;

29.图5表示说明根据本实用新型的一实施例的泵式容器的动作的部分截面图;

30.图6aa、图6ab、图6ba、图6bb、图6ca及图6cb表示根据本实用新型的一实施例的泵式容器(图6aa、图6ba、图6ca)与普通泵容器(图6ab、图6bb、图6cb)的比较实施例。

31.附图标记说明

32.100:容器主体 200:喷嘴部

33.300:泵部件 310:汽缸

34.311:流入部 320:阀杆

35.400:压力分散部件 410:分散板

36.411:通孔 420:结合部

37.421:移动孔 500:肩部

38.600:盖部 1000:泵式容器

具体实施方式

39.以下,参照附图说明根据本实用新型的实施例。要注意对于各个附图中的构成要素附加参照符号时,对于相同的构成要素,即使在不同的附图上表示,也尽可能地赋予了相同的符号。并且,说明本实用新型时判断为对于有关公知构成或功能的详细说明可能不必要地混淆本实用新型的要旨时,省略对其的详细说明。并且,以下将说明本实用新型的实施例,但,本实用新型的技术思想并非限定或限制于此,本实用新型的技术领域的普通技术人员可进行变形而不同地实施。并且,以下记载的便利的上下左右的方向是以附图为基准的,本实用新型的权利要求范围并非限定于相应方向。

40.在整篇说明书中,说明某个部分与其他部分"连接"时,其部件包括"直接地连接"的情况,还包括在中间隔着其他元件"间接地连接"的情况。在整篇说明书中,说明某一个部分"包含"某一个构成要素时,只要没有特别相反的记载,意味着并非排除其他构成要素,还可包含其他构成要素。并且,在说明本实用新型的实施例的构成要素时,可使用第1、第2、a、b、(a)、(b)等术语。上述的术语只是为了将该构成要素与其他构成要素进行区别,相应的构成要素的本质或目录或顺序并非限定于该术语。

41.图1表示根据本实用新型的一实施例的泵式容器的分解图;图2表示说明根据本实用新型的一实施例的泵式容器的压力分散部件的立体图;图3a及图3b表示说明根据本实用新型的一实施例的泵式容器的压力分散部件的平面图及侧面图;图4表示在根据本实用新型的一实施例的泵式容器中泵部件与压力分散部件的结合关系。

42.参照图1至图4,泵式容器1000包括:容器主体100、喷嘴部200、泵部件300、压力分散部件400、肩部500及盖部600。

43.容器主体100的上端部开放,内侧提供用于存储内容物的存储空间。在容器主体100存储的内容物通过在上端部结合的泵部件300的运转而向外部排出后供用户使用。

44.在一实施例中,存储在容器主体100的内容物可包括透明或半透明剂型的外相和在外相内包含且未与外相混合而具有既定的立体形状的内相。例如,内容物的外相和内相可为混合油性原料和水性原料的w/o(water in oil)型、o/w(oil in water)型、w/s(water in silicon)型、w/o/w型、w/s/w型、o/w/o型、s/w/s型、s/w/o型、o/w/s型等剂型,但,并非限定于此。

45.外相具有为了使得内相的立体形状在外相内稳定地维持其形状而能够支撑内相的物性。内相的形状以能够暗示或表示如产品的特征、性能、概念等的图案或制造商的标识、记号、商标等不同地设计。

46.内相可通过透明或半透明剂型的外相透视,视觉上能够从外部识别内相的立体形状。为此,外相形成具有能够透视内相的形状而从视觉上识别的程度的透明度。

47.内容物可通过在透明或半透明剂型的外相上利用3d打印喷嘴以三维的立体形状

填充(或打印)内相的方式制造。根据实施例,内相可打印形成一个以上的立体形状。例如,内相可形成多个形状,多个形状可通过组合而形成一个协调的形状。

48.一实施例中,容器主体100的至少一部分由透明或半透明材质形成。由此,用户能够从外部确认容器主体100内部的内容物的残余量,同时识别内相的立体形状。

49.并且,在一实施例中,在容器主体100的内侧可设有随着内容物的使用而上升的盘(未图示附图符号)。此时,容器主体100借助于盘以阻断外部空气的状态存储,因此,本实用新型的泵部件300可称为真空泵(airless pump)型。

50.喷嘴部200是用于接收来自用户的外力后向泵部件300传送,并将从泵部件300排出的内容物向外部排出,更详细地,可包括:接收来自用户的外力的喷嘴头;在喷嘴头内部形成而使得泵部件300与内容物连通的流路;及从流路向外部排出内容物的排出口。

51.泵部件300安装在肩部500而至少一部分被容纳在容器主体100地与容器主体100的上端部结合。之后,借助于喷嘴部200的加压而使内部压力发生变化,从而,能够吸入存储在容器主体100的内容物后向喷嘴部200传送。

52.例如,泵部件300可包括:通过阀门的开闭而与容器主体100的内部连通的汽缸310;形成于汽缸310的内壁的加封盖;与汽缸310的上端周围结合而控制加封盖的上升的密封部;在一端形成有通过加封盖而开闭的流入口,并与喷嘴部200的排出口连接的活塞杆;与活塞杆一体地升降地结合,并向喷嘴部200内侧插入的阀杆320;从密封部向喷嘴部200方向提供弹性力的弹性部。随着喷嘴部200的加压,使活塞杆及加封盖在汽缸310内部升降而改变汽缸310的内部压力,从而,能够吸入及排出内容物。

53.在汽缸310的下端部形成有用于将内容物向汽缸310的内侧吸入的内容物流入部311。更详细地,内容物流入部311在汽缸310的下端中央向容器主体100的内侧突出地形成,并且,端部被开放且在内侧形成有阀门。此时,阀门是止回阀,当汽缸310的内压为正压时(即,对于喷嘴部200的加压前或加压中时)将内容物流入部311密闭,而当汽缸310的内压变为负压时(即,解除对于喷嘴部200的加压时),使得内容物流入部311开放,而将容器主体100的内容物向内容物流入部311吸入。

54.但,上述的泵部件300的构成是示例性的,并非限定于此,根据实施例可适用各种构成。

55.压力分散部件400在容器主体100的内侧形成且设置在泵部件300的下侧,其作用是在泵部件300运行时,将对于内容物的吸入压力向内容物流入部311的周边区域分散。

56.压力分散部件400可包括分散板410。

57.例如,分散板410形成与容器主体100的宽幅方向的截面对应的形状,并且,从泵部件300的内容物流入部311向下侧分隔配置。在分散板410向泵部件300或内容物流入部311侧方向贯通形成有至少一个通孔411。泵部件300吸入内容物时,分散板410的下面与上升的内容物接触,使得内容物通过通孔411后向内容物流入部311流入。

58.一实施例中,通孔411可设置在与内容物流入部311接触的分散板410的一个区域的外侧。例如,内容物流入部311的端部与分散板410的上面的中央区域相接时,通孔411可形成于除了中央区域之外的该外侧区域。由此,在内容物的排出过程中,防止对于内容物的吸入压力侧重于内容物流入部311所处的中央部分,而向形成有通孔411的周边分散。只是,其只是示例性的,根据实施例,与内容物流入部311相接的分散板410的一个区域可形成有

与其他通孔411相同或不同的大小的通孔411。

59.一实施例中,在分散板410形成的通孔411的全部或一部分的大小及/或形态可相互不同地形成。并且,在一实施例中,各个通孔411在分散板410上的位置、大小及/或形态可与在外相内的内相的配置、内相的形状等对应而决定。

60.根据实施例,压力分散部件400还可包括结合部420。

61.结合部420从分散板410的一面(即,与内容物流入部311相对的分散板410的上面)向内容物流入部311延伸而形成,与内容物流入部311连接。通过该结合部420,分散板410可从内容物流入部311向下侧分隔的状态被固定在容器主体100内部。

62.结合部420形成例如与内容物流入部311的下端部对应的形状,并通过插入结合等与内容物流入部311可脱卸地结合。一实施例中在内容物流入部311及/或结合部420的内周面或外周面可形成有用于插入结合的结合凸起及/或结合凹槽。只是,上述的结合方式只是示例性的,并非限定于此,可适用各种结合方式。根据实施例,结合部420也可与内容物流入部311一体地形成。

63.结合部420的与内容物流入部311连接的一个端部开放形成,与分散板410连接的另一端部通过分散板410的中央区域而密闭。因此,分散板410的至少一个通孔411设置在结合部420的外侧。

64.并且,在结合部420的外周面向内侧贯通形成有至少一个移动孔421。移动孔421的功能是将泵部件300的吸入压力第一次分散,可将通过分散板410的通孔411的内容物向内容物流入部311的内侧传送。

65.并且,图示并说明了压力分散部件400通过结合部420与泵部件300的内容物流入部311结合而被固定在容器主体100的内侧,但,其只是示例性的,根据实施例,压力分散部件400可与容器主体100直接或通过肩部500固定在容器主体100的内侧。此时,结合部420可以适合与容器主体100或肩部500结合的构成变更,或去除。

66.肩部500可与容器主体100的开放的上端部结合,而将容器主体100的至少一部分密闭。例如,肩部500通过插入结合、螺丝结合等方式与容器主体100的上端部可脱卸地结合,并且,为了上述的结合,在肩部500的下端内周面和容器主体100的上端外周面形成有结合凸起及/或结合凹槽、螺纹等。

67.肩部500可使得泵部件300的至少部分容纳在容器主体100的内侧的状态进行固定。为此,在肩部500的内侧形成有使得泵部件300的至少部分结合或安置的固定部(未图示)。并且,肩部500包裹喷嘴部200的外周面,在用户进行加压时导引喷嘴部200的上下运动。

68.盖部600用于防止对于喷嘴部200的意外的外力,并且,覆盖喷嘴部200而保护其受到污染。盖部600可与肩部500或容器主体100的外面可脱卸地结合,可通过用户从其分离。为了提高盖部600的结合力,在盖部600的内面和肩部500或容器主体100的外面可形成有阶梯棱和挂接棱等,但,其只是示例性的,除此之外,可适用为了盖部600的脱卸而使用的各种结构。

69.图5表示用于说明根据本实用新型的一实施例的泵式容器的动作的部分截面图。

70.参照图5,固定泵部件300时使内容物流入部311位于容器主体100内部的中央部分(即,宽幅方向截面的中央部分)。并且,压力分散部件400通过结合部420与内容物流入部

311结合而被固定在容器主体100内侧,并且,压力分散部件400的分散板410与容器主体100的宽幅方向水平地配置,而从内容物流入部311分隔。

71.用户为了使用内容物向喷嘴部200加压及解除加压时,在汽缸310的内部形成负压,而能够将存储在容器主体100的内容物向内容物流入部311吸入。

72.此时,借助于结合部420的移动孔421及分散板410的通孔411能够使得吸入压力向周边区域分散,从而,容器主体100的内容物在形成有通孔411的周边区域以均等或相似的压力向上侧移动后通过通孔411,然后,经过结合部420的移动孔421向内容物流入部311吸入。

73.图6aa、图6ab、图6ba、图6bb、图6ca及图6cb表示根据本实用新型的一实施例的泵式容器(图6aa、图6ba、图6ca)与普通泵式容器(图6ab、图6bb、图6cb)的比较实验例。

74.在根据本实用新型的泵式容器(实施例)和普通泵式容器(比较例)的内部(即,容器主体内部)容纳包含外相和弹簧形状的内相的内容物,并比较了随着排出内容物时内相的变形程度。

75.其结果如图6aa、图6ab、图6ba、图6bb、图6ca及图6cb所示。在图6aa、图6ba、图6ca表示关于实施例的实验结果,图6ab、图6bb、图6cb表示关于比较例的实验结果。

76.参照图6aa、图6ab、图6ba、图6bb、图6ca及图6cb,比较例中因内容物的吸入压力集中在中央,从而,内相无法维持形状而以向泵部件的内容物流入部集中的形态发生变化,相反地,在本实用新型的实施例中,内容物的吸入压力借助于压力分散部件分散,因此,即使排出了内容物后也能够防止内相的形状发生变化而保持原形。

77.如上所示,在附图和说明书中公开了最佳实施例。在此,使用了特定的术语,但,其只是为了说明本实用新型而使用,并非为了限定意义或限制在权利要求书中记载的本实用新型的范围。因此,本实用新型的技术领域的普通技术人员应当理解可进行各种变形及均等的其他实施例。从而,本实用新型的真正的技术保护范围应当通过附加的权利要求书的技术思想而被定义。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1