伞固持器及使用其的免手持撑伞组的制作方法

1.本实用新型涉及一种伞固持器及使用其的免手持撑伞组,涉及一种适用于各类型伞具的伞固持器及使用其的免手持撑伞组。

背景技术:

2.目前常见的一般伞具的使用方式大多是将伞撑开后,以一手握持伞头并靠近身体以发挥遮阳、防雨雪功能,但手握持伞具的姿势容易令人感到疲劳,因此而需时常换手,而身体也需随之变化以达平衡。尤其,若手上需拿持其他物品、或是需在烈日、雨中或雪中腾出双手使用工具、持物、或进行各项劳动或运动时,手握持伞具的撑伞方式将产生诸多不便、不平衡及劳累等问题。

3.基于上述手持伞具的诸多缺点,目前市面上已推出背包结合伞具的撑伞方式,以将伞具固定在后背包上。然而,结合在后背包的撑伞器仅适用于特制伞具,因而衍生成本高涨、结构复杂、特制伞具故障损坏时不易更换且维修费用高昂等缺点,特别是其不易安装及收放的结构设计更是导致使用者无法即时快速地撑起伞具或拆下收折伞具,因而在许多使用情境下带来不便,例如当上下公车时,无法迅速撑伞或收伞。此外,由于此类产品必需背上特制的大背包,因而大幅降低实用性并提高成本,且因其无法适用于既有的各式伞具,导致使用者必须舍弃原有的伞具,造成资源浪费,进而导致此类产品无法普及。

4.有鉴于此,开发一种可直接将伞具固定在身体前侧且适用于各类型伞具的免手持撑伞装置,在此产业中将极具需求及发展潜力。

技术实现要素:

5.为了达到上述的目的,本实用新型提供一种伞固持器,其包括:一底座,其具有一正面及一背面,该底座的正面设有一容置部,该容置部在纵向方向上自该底座的一顶侧延伸至一底侧,以供一伞具的一伞柱或一伞头的侧面得以抵靠在该容置部处;一夹挚机构,其设在该底座的正面上,该夹挚机构具有至少一顶压件,该至少一顶压件配置成以被操作成一夹合状态及一松开状态,当该至少一顶压件处于该夹合状态时,该至少一顶压件的一压制面与该容置部相对,且该至少一顶压件得以对置于该容置部的该伞柱或该伞头产生一压迫力,以将该伞柱或该伞头夹固在该至少一顶压件与该容置部之间;以及一止滑件,其布设在该容置部与该至少一顶压件的该压制面的至少一个上,当该至少一顶压件处于该夹合状态时,该止滑件与置于该容置部的该伞柱或该伞头接触并对该伞柱或该伞头提供一滑动阻力。在此,顶压件可横跨容置部的两相对纵向侧边;可选地,该伞固持器还可包括一加固单元,其配置成得以在顶压件呈夹合状态时被操作成至少包覆顶压件的一部分或至少包覆伞柱或伞头延伸超出顶压件外的一部分,并呈紧固状态,以对顶压件或伞柱/伞头提供束固力。

6.本实用新型还提供另一形式的伞固持器,其包括:一底座,其具有一正面及一背面,该底座的正面设有一容置部,其在正面形成一开口,并自该底座的正面朝背面的方向凹

入一预定深度,且在纵向方向上自该底座的一顶侧延伸至一底侧,以供一伞具的一伞柱或一伞头的侧面得以抵靠在该容置部处,其中该容置部的至少一纵向侧边形成至少一凸缘,其朝该容置部的另一相对纵向侧边的方向凸出,以阻挡置于该容置部处的该伞柱或该伞头朝该开口方向移动;至少一加固单元,其配置成得以被操作成至少包覆该容置部的该开口的一部分,并呈紧固状态;以及一止滑件,其布设在该容置部上,以与置于该容置部的该伞柱或该伞头接触并对该伞柱或该伞头提供一滑动阻力。在一具体实施例中,该凸缘在容置部的开口与底部之间定义出一缩口,即容置部在该凸缘处有最小口径。举例说明,容置部的两相对纵向侧边可分别形成有相对的一第一凸缘及一第二凸缘,且第一凸缘与第二凸缘朝向彼此凸出,其中第一凸缘与第二凸缘定义出一缩口,即第一凸缘与该第二凸缘之间的口径小于容置部靠近其底部处的口径。

7.本实用新型提供的上述伞固持器可固定在穿戴件上,以用于将伞具固定在使用者的身体前侧。据此,本实用新型还提供一种免手持撑伞组,其包括:上述伞固持器;以及一穿戴件,其包括一前体部及一后体部,该穿戴件配置成供一使用者穿戴于躯干处以使该前体部及该后体部分别位于该使用者的前胸与后背处,其中该穿戴件的该前体部设有一主固定区,以供上述伞固持器的底座的背面固定在该主固定区上。在此,该主固定区可位于对应于该使用者左胸前的位置处。此外,该穿戴件的前体部还可设有一上固定区及/或一下固定区,其分别位于该主固定区上方及下方。

8.本实用新型通过伞固持器及穿戴件,可将各类型伞具固定在身体前侧,而无须搭配特制伞具,因此可降低成本,避免需舍弃原有伞具而导致资源浪费。尤其,本实用新型的伞固持器与穿戴件的快装快拆设计有利于使用者迅速撑伞及收伞,且伞固持器体积小而穿戴件可收折,皆有利于收纳,因此大幅提高使用的便利性。此外,本实用新型未采用复杂且易耗损的结构设计,因此具有坚固耐用、不易损坏、易于维修更换等优点。

9.在本实用新型中,设有夹挚机构的底座的正面上还可设有一止挡部,其位于容置部的一纵向侧边外且相对于容置部具有一预定高度,以阻挡置在容置部的伞柱或伞头在横向方向上自容置部的纵向侧边脱离容置部。此外,该容置部也可设计成凹槽状,以阻挡伞柱或伞头在横向方向上位移。

10.在本实用新型中,夹挚机构还可具有至少一弹性件,其一端连接至顶压件,而该弹性件配置成在顶压件从松开状态被操作成夹合状态时蓄积弹性恢复力或释放弹性恢复力。例如,在一具体实施例中,该弹性件的一端连接至顶压件,而另一相对端则可连接至底座,据此当对顶压件施加外力时,顶压件将从夹合状态转变成松开状态,且弹性件将蓄积弹性恢复力,一旦解除外力,顶压件将在弹性件的弹性恢复力的作用下恢复成夹合状态。或者,在另一具体实施例中,该夹挚机构还可具有一施力件,其一端枢设于底座的正面上,且弹性件的一端连接至顶压件,而另一相对端则连接至该施力件,据此当将该施力件朝靠近底座的方向枢转至一预定位置并固定在该预定位置时,该顶压件即从松开状态转变成夹合状态,且弹性件蓄积弹性恢复力。为使顶压件固定在夹合状态,该施力件可设有一卡销,而底座的侧板可具有与该卡销相对应的孔,据此,该施力件可通过卡销卡固在该孔中而得以固定在该预定位置。此外,在夹挚机构中未设置弹性件的具体实施例中,该顶压件可具有连接至底座的一连接端以及相对于该连接端的一自由端,且顶压件可配置成得以其连接端与底座间的连接处为轴而相对于底座作开合操作,而该自由端可设有一固定部,以供顶压件得

以通过固定部而固定在夹合状态。在此,顶压件的压制面可呈凹弧面,以与伞柱或伞头的圆弧形周缘相应。

11.在本实用新型中,该加固单元可包括一第一部件及一第二部件,该第一部件的内表面可覆有环状结构与钩状结构中的一个,而该第二部件的外表面可覆有该环状结构与该钩状结构中的另一个,且该加固单元可通过环状结构与钩状结构相结合而呈紧固状态。

12.在本实用新型中,伞固持器的底座的背面可覆有环状结构与钩状结构中的一个,而穿戴件的主固定区表面可覆有环状结构与钩状结构中的另一个。据此,该伞固持器可通过环状结构与钩状结构相结合而可拆式地固定在穿戴件的主固定区。

13.在本实用新型中,穿戴件的前体部可具有一左前带、一右前带及一前腰带,左前带及右前带分别位于对应于使用者的躯干左侧及右侧的位置,而前腰带连接在左前带与右前带之间并位于对应于使用者的上腹部与下胸腔之间的位置。此外,该前体部还可具有一胸带,其连接在左前带与右前带之间并位于对应于使用者的上胸处的位置。在此,胸带及前腰带可各自包括一左节段及一右节段,其中左节段与右节段较佳为相互可接合且可拆分。当胸带的左节段与右节段呈相互接合时,该左节段较佳是覆盖在该主固定区上,以对固定在主固定区上的伞固持器提供额外的束固力。又,该前体部还可具有至少一弹带,其一端可固定在前腰带处,而另一相对端可具有一结合部,其表面可覆有环状结构或钩状结构。

14.本实用新型的免手持撑伞组还可包括一调节座,其具有一可活动机构,其中该调节座的背面用于固定在穿戴件的前体部上,且可固定在主固定区的上方或下方,例如固定在上述的上固定区或下固定区上(在一具体实施例中,该调节座可拆式地固定在上固定区上),而该调节座的正面设有一抵靠部,以供该伞柱或该伞头的侧面得以抵靠在该抵靠部上,且该可活动机构调配置成用于调整该调节座的正面与背面间的夹角。例如,该可活动机构可操作成使得调节座的正面顶侧至背面的所在平面的最短距离拉长,而正面底侧至背面的所在平面的最短距离缩短(即正面相对于背面呈前倾状态);或者,使得调节座的正面顶侧至背面的所在平面的最短距离缩短,而正面底侧至背面的所在平面的最短距离拉长(即正面相对于背面呈后仰状态)。在此,该抵靠部可自其相对两侧边(自正面的顶侧延伸至底侧)向内凹入一预定深度,进而可防止伞柱或伞头横向位移。更具体地说,该可活动机构可包括一第一枢接体及一第二枢接体,其中第一枢接体的一端设有该抵靠部,而相对的另一端则枢接至第二枢接体。据此,第二枢接体可相对于第一枢接体枢转,以调整该调节座的正面相对于背面呈后仰、前倾或平行状态。

15.本实用新型的免手持撑伞组还可包括:一扣夹座,其具有一基座及一环曲体,其中该基座的背面用于固定在穿戴件的前体部上,且可固定在主固定区的上方或下方,例如固定在上述的上固定区或下固定区上(在一具体实施例中,扣夹座可拆式地固定在上固定区上),而环曲体则直立在基座的正面上,并配置成得以被操作成闭环状态或开环状态,当环曲体呈闭环状态时,该环曲体的内侧面得以环绕伞柱或伞头的周缘。更具体地说,该基座的正面可设有一架槽,该架槽可自其槽口下凹一深度,而环曲体可以其底缘处的第一固定位及第二固定位分别抵固在架槽的槽口,且环曲体的底缘在第一固定位与第二固定位之间可具有一活动节,其在环曲体呈开环状态时可朝背离基座背面的方向凸起。据此,当凸起的活动节受压时,该环曲体可以第一固定位与第二固定位为支点而通过活动节下凹而变形成闭环状态。进一步地说,该环曲体可通过弯折该活动节而在开环状态与闭环状态之间转换。此

外,该环曲体的头节段与尾节段上可分别具有第一固定部及第二固定部,以在闭环状态时相互结合固定。例如,头节段的第一固定部可设在头节段的内侧面处并呈锯齿状,而尾节段的第二固定部可设在尾节段的外侧面处并呈锯齿状,使得头节段覆盖在尾节段上时得以通过第一固定部与第二固定部间的相互咬合而固定在闭环状态。在此,环曲体的头节段末端还可具有一外凸部,以供使用者得以在外凸部处施力,使头节段掰离尾节段,以在闭环状态时解除第一固定部与第二固定部间的结合,进而得以进行开环操作。

16.本实用新型的免手持撑伞组还可包括一限位座,其具有一主板、一第一侧板及一第二侧板,其中该主板的背面用于固定在穿戴件的前体部上,且可固定在主固定区的上方或下方,例如固定在上述的上固定区或下固定区上(在一具体实施例中,限位座可拆式地固定在上固定区上),而该主板的正面则设有一抵靠部,以供伞柱或伞头的侧面得以抵靠在该抵靠部上,该第一侧板及该第二侧板分别直立在抵靠部的相对两侧。在此,该限位座还可具有一第一勾件及一第二勾件,其分别设在该抵靠部的所述相对两侧,且分别位于该第一侧板及该第二侧板下方。

17.本实用新型的免手持撑伞组还可包括一辅夹座,其具有一底板、一凸件、一第一夹体及一第二夹体,其中该底板的背面用于固定在穿戴件的前体部上,且可固定在主固定区的上方或下方,例如固定在上述的上固定区或下固定区上(在一具体实施例中,辅夹座可拆式地固定在下固定区上),而该凸件则自该底板的正面凸出,并具有一接触面以供伞具的伞柱或伞头的侧面得以抵靠在该接触面上,该第一夹体与该第二夹体分别位于该凸件的相对两侧外,且自该底板的正面朝远离底板的方向凸伸超出凸件的接触面并朝彼此靠拢,以阻挡该伞柱或该伞头朝远离底板的方向脱离。在此,该第一夹体远离底板的第一端部与该第二夹体远离底板的第二端部可为滚轮结构,以利于伞柱或伞头从第一端部与第二端部之间的间隙压入第一夹体与第二夹体所包夹的空间中。

18.为让上述目的、技术特征、和优点能更明显易懂,下文以优选实施例配合附图进行详细说明。

附图说明

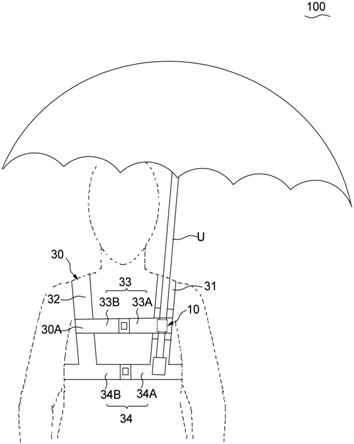

19.图1是本实用新型第一具体实施例中免手持撑伞组的使用示意图。

20.图2及3是本实用新型第一具体实施例中伞固持器的不同视角的立体示意图。

21.图4是本实用新型第一具体实施例中伞固持器夹持伞柱的示意图。

22.图5是本实用新型第一具体实施例中伞固持器另一形式的正面示意图。

23.图6是本实用新型第一具体实施例中伞固持器再一形式的正面示意图。

24.图7是本实用新型第一具体实施例中穿戴件的正面示意图。

25.图8是本实用新型第一具体实施例中穿戴件另一形式的正面示意图。

26.图9是本实用新型第一具体实施例中伞固持器又一形式的正面示意图。

27.图10是本实用新型第一具体实施例中调节座的立体示意图。

28.图11及12是本实用新型第一具体实施例中扣夹座的开环与闭环状态示意图。

29.图13是本实用新型第一具体实施例中限位座的立体示意图。

30.图14是本实用新型第一具体实施例中辅夹座夹住伞头的示意图。

31.图15是本实用新型第二具体实施例中伞固持器的立体示意图。

32.图16是本实用新型第二具体实施例中伞固持器另一形式的正面示意图。

33.图17是本实用新型第二具体实施例中伞固持器再一形式的正面示意图。

34.图18是本实用新型第三具体实施例中伞固持器的立体示意图。

35.图19是本实用新型第三具体实施例中伞固持器另一形式的正面示意图。

36.图20是本实用新型第四具体实施例中伞固持器的正面示意图。

37.图21是本实用新型第五具体实施例中伞固持器的立体示意图。

38.10:伞固持器

39.11:底座

40.11a:第一侧边

41.11b:第二侧边

42.13:夹挚机构

43.14:止滑件

44.15:止挡部

45.16:加固单元

46.17:加固单元

47.19:夹固件

48.20:调节座

49.21:可活动机构

50.30:穿戴件

51.30a:前体部

52.30b:后体部

53.31:左前带

54.32:右前带

55.33:胸带

56.33a:左节段

57.33b:右节段

58.34:前腰带

59.34a:左节段

60.34b:右节段

61.40:扣夹座

62.41:基座

63.43:环曲体

64.43a:头节段

65.43b:尾节段

66.45:止滑件

67.50:限位座

68.51:主板

69.53:第一侧板

70.54:第二侧板

71.57:第一勾件

72.58:第二勾件

73.59:止滑件

74.60:辅夹座

75.61:底板

76.62:凸件

77.62a:接触面

78.63:第一夹体

79.64:第二夹体

80.100:免手持撑伞组

81.101:正面

82.102:背面

83.111:侧板

84.113:容置部

85.113a:第一侧边

86.113b:第二侧边

87.131:顶压件

88.131a:施力端

89.131b:开合端

90.132:顶压件

91.132a:施力端

92.132b:开合端

93.133:弹性件

94.134:弹性件

95.135:施力件

96.135a:枢转端

97.135b:施力端

98.136:顶压件

99.136a:连接端

100.136b:自由端

101.137:顶压件

102.137a:连接端

103.137b:自由端

104.163:第一部件

105.165:第二部件

106.173:第一部件

107.175:第二部件

108.201:正面

109.202:背面

110.211:第一枢接体

111.213:第二枢接体

112.301:主固定区

113.302:上固定区

114.303:下固定区

115.312:束带

116.315:托袋

117.341:弹带

118.342:弹带

119.343:弹带

120.344:暂固区

121.401:正面

122.402:背面

123.411:架槽

124.431:第一固定位

125.433:第二固定位

126.435:活动节

127.436:第一固定部

128.437:第二固定部

129.438:外凸部

130.501:正面

131.502:背面

132.513:抵靠部

133.601:正面

134.602:背面

135.631:第一端部

136.641:第二端部

137.1111:孔

138.1131:第一凸缘

139.1133:第二凸缘

140.1162:卡件

141.1172:卡件

142.1301:压制面

143.1361:固定部

144.1362:卡槽

145.1371:固定部

146.1372:卡槽

147.1351:卡销

148.1353:摩擦部

149.2111:抵靠部

150.3411:结合部

151.3431:结合部

152.d1:纵向方向

153.d2:横向方向

154.f:下压力

155.x:枢接轴线

156.r:枢转方向

157.r1:第一枢转方向

158.r2:第二枢转方向

159.t1:顶侧

160.t2:底侧

161.u:伞柱

162.h:伞头

163.g1、g2:口径

具体实施方式

164.以下是通过特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟习此技艺的人士可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与效果。需注意的是,以下附图均为简化的示意图,且本实用新型也可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不悖离本实用新型的精神下进行各种修饰与变更。

165.[实施例1]

[0166]

请参见图1,其为本实用新型一具体实施例的免手持撑伞组100的使用示意图。该免手持撑伞组100主要包括一伞固持器10及一穿戴件30,当使用者将穿戴件30套置在身上时,穿戴件30的前体部30a位在身体躯干的正面,而可用于夹固伞具的伞柱或伞头(图1以夹固伞柱u作示例性说明)的伞固持器10可固定在前体部30a的身体左侧处。例如,本实施例是以背带型的穿戴件30作示例性说明,其前体部30a具有分别位于身体躯干正面两侧的左前带31及右前带32,而用于夹固伞具的伞柱u的伞固持器10可设置在左前带31处,使得伞柱u得以定位在身前左侧处。据此,使用者无须用手支撑伞具,因此可在遮阳避雨的同时空出双手从事各项活动或劳动。此外,穿戴件30的前体部30a还可选择性包括一胸带33及/或一前腰带34,其连接在左前带31与右前带32之间,以提高穿戴件30稳固度,其中胸带33所在位置是对应在使用者的上胸处,而前腰带34则设置在对应在上腹部与下胸腔之间(即左前带31与右前带32至前腰带34上缘的距离约47公分)的位置,其较符合人体工学,且相较于一般对应在腹部的腰带,本实施例所述的前腰带34所在位置较能降低使用者因腹部胖瘦差异导致穿戴件30适用体型受限的问题。为使穿戴件30适于多种体型并便于穿脱,该胸带33及前腰带34较佳是设计为长度可调,且各自由可相互接固或解开的左节段33a、34a与右节段33b、34b构成。

[0167]

下文将进一步详细叙述伞固持器10及穿戴件30的详细结构及其连结关系。

[0168]

请参见图2、图3及图4所示的本实用新型第一具体实施例中伞固持器10的不同视角立体示意图以及伞固持器10 夹持伞柱u的示意图,该伞固持器10主要包括一底座11、一夹挚机构13及一止滑件14。该底座11的正面101设有一容置部113,其中容置部113具有自底座11的顶侧t1朝纵向方向d1延伸至底侧t2的第一侧边113a及第二侧边113b,且该止滑件14布设在容置部113上,使得伞具的伞柱u(请见图4)或伞头侧面抵靠在容置部113的第一侧边113a与第二侧边113b之间时,该止滑件14可对伞柱u(或伞头)提供滑动阻力。该夹挚机构13设在该底座11的正面上且具有可被操作成松开状态(如图2所示)及夹合状态(如图3所示)的顶压件131。

[0169]

更详细地说,该夹挚机构13还具有一弹性件133及一施力件135,弹性件133的两相对端分别连接至该顶压件131 及施力件135的枢转端135a,而施力件135的枢转端135a 则枢设在底座11正面上。据此,当对施力件135的施力端 135b施力使施力件135朝靠近底座11的方向枢转(如图2中所示的枢转方向r)至一预定位置时,该顶压件131将从如图 2所示的松开状态转变成如图3所示的夹合状态,此时弹性件133将蓄积弹性恢复力。由于该施力件135在靠近施力端 135b处设有一卡销1351,且该底座11的侧板111具有与该卡销1351相对应的孔1111,因此该施力件135可通过该卡销 1351卡固在该孔1111中而得以固定在该预定位置处(如图3 所示)。此外,为便于使用者对施力件135施力,可在施力件 135的施力端135b(标在图3)设置一摩擦部1353,以增加摩擦力,避免使用者施力时手滑。

[0170]

如图4所示,当该顶压件131处于夹合状态时,顶压件 131的一压制面1301与容置部113相对,并对置在容置部113 的伞柱u(或伞头)产生一压迫力,以将伞柱u(或伞头)夹固在顶压件131与容置部113之间,而设在容置部113上的止滑件14与伞柱u接触(图中示出止滑件14与伞柱u(或伞头)接触的区域将因作用于伞柱u(或伞头)的压迫力而轻微下陷)。为对伞柱u(或伞头)提供滑动阻力,止滑件14可为任何具有止滑效果的材料(例如硅胶)或结构。可替代地,止滑件14也可改为设在顶压件131的压制面1301上,或者还可在容置部 113与顶压件131的压制面1301上皆布设止滑件14。在此,如图2至4所示,该压制面1301较佳呈一凹弧面,以与伞柱 u(或伞头)的圆弧周缘相应,有利于贴合伞柱u(或伞头)侧面,进而增强固持力。此外,为进一步防止伞柱u(或伞头)自容置部113第二侧边113b脱离,该底座11的正面还设有一止挡部15,其位在容置部113的第二侧边113b外且相对于容置部113具有一预定高度,当顶压件131被操作成夹合状态时,靠近顶压件131外侧缘的止挡部15可阻挡伞柱u(或伞头)在横向方向d2上自第二侧边113b脱离容置部113。

[0171]

再请见图5,其为本具体实施例的伞固持器10另一形式的正面示意图。该伞固持器10还可视情况地包括一加固单元 16,其可在顶压件131呈夹合状态时包覆顶压件131的至少一部分(例如图5示出该加固单元16包覆顶压件131的下端区),并呈紧固状态,以对顶压件131提供束固力,进而得以加强固持力。更详细地说,本形式的加固单元16包括一第一部件163及一第二部件165,该第一部件163的一端固定在底座11的第一侧边11a处,而该第二部件165则固定在底座 11正面靠近第二侧边11b(如图5所示,本形式在底座11正面靠近第二侧边11b设有止挡部15,因此第二部件165可固定在靠近第二侧边11b的止挡部15上)。在此,本形式所采用的第一部件163的内表面覆有环状结构(如魔鬼毡母面结构),而第二部件165的外表面覆有钩状结构(如魔鬼毡公面结构),因此当将第一部件163覆在顶压件131上时,该第一部件163内表面上的环状结构得以与第二部件165外表面上的钩状结构相结合,

以形成暂时紧固状态。若欲分离第一部件 163与第二部件165,仅需施力将其分开,即可使加固单元 16呈松开状态。可替代地,第一部件163的内表面也可改为覆有钩状结构,而第二部件165的外表面则对应改为覆有环状结构。

[0172]

此外,伞固持器10的夹挚机构13还可视情况地包括另一顶压件,如图6所示的伞固持器10再一形式的正面示意图,其与图2至4所述结构大致相同,不同处在于,本形式将底座11的下端区加长,以在底座11的正面101上增设另一顶压件。该顶压件132具有连接在底座11第一侧边11a的连接端132a及相对于连接端132a的一自由端132b。据此,该顶压件132可以连接端132a与底座11的连接处为轴而相对于底座11作开合操作,以呈夹合状态或松开状态。当顶压件132处于夹合状态时,其自由端132b可固定至底座11的第二侧边11b处,且顶压件132与该容置部113相对,以对伞柱u(或伞头)未被顶压件131压制的部分提供压制力。本形式的顶压件132的详细结构及固定方式可详见如下关于图18所述,在此不再赘述。此外,该额外的顶压件132并不限于图 18所示的结构,其也可为任何其他同样可压制伞柱u(或伞头) 的构造,如图15所示的顶压件131、132结构。

[0173]

接着,请见图7,其为本实用新型免手持撑伞组100的穿戴件30的正面示意图。如图7所示,该穿戴件30包含有相互接续且分别对应于使用者(图未示)躯干正面及背面的前体部30a及后体部30b,其中为便于上述伞固持器10拆卸及安装在穿戴件30的前体部30a上,左前带31上对应于使用者左胸前的主固定区301可为覆有环状结构的毛面部,而图 1至6所示的伞固持器10的底座11背面则可为覆有钩状结构的勾面部。因此,底座11背面的钩状结构得以与穿戴件30 左侧的主固定区301上的环状结构相结合,以形成暂时紧固状态,并可简单施力分离两者,即可将伞固持器10从穿戴件30上卸下。可替代地,穿戴件30左侧上所设的主固定区301 也可改为覆有钩状结构的勾面部,而图1至6所示的伞固持器10的底座11背面则可相应改为覆有环状结构的毛面部。为对固定在主固定区301的伞固持器(图未示)提供额外的束固力,当胸带33的左节段33a与右节段33b相互接合时,该左节段33a较佳是覆盖在主固定区301上,以压制伞固持器。

[0174]

此外,该穿戴件30的前体部30a还可选择性地在左前带 31、右前带32、胸带33、前腰带34上的适当位置处设置一或多个挂钩、收纳袋等(图未示),以供使用者得以挂置或收纳其他物件,降低手持物件的不便性。可选地,也可在前腰带 34处设置一或多条弹带,例如本实施例是以两条弹带341、 343作示例性说明,其中弹带341、343的一端固定在前腰带34处(例如本实施例是以固定在前腰带34左右两侧处作示例性说明),而另一端则可以上述勾面与毛面相结合的方式固定在所欲位置上。举例说明,为协助固定伞具的下端区,一端固定在前腰带34左侧处的弹带341可拉伸至左前带31上,并以其另一端上的结合部3411固定在例如左前带31的主固定区301处,以缠勒压固伞具的下端区(例如可压制伞头)。据此,此弹带适用于加强固定具有任何造型伞头(如勾型、拐杖型、直筒型、扁头型、圆弧型等)的伞具,以协助防止伞具遭强风瞬间上下左右的拉扯力,即使用在重量大且承受较大风阻及风力拉扯的大型伞,仍可稳固地维持伞具位置。或者,该弹带341也还可拉伸至设在前腰带34右侧处的暂固区342,以勾勒固定收折未用的伞具。同样地,一端固定在前腰带34 右侧处的弹带343可拉伸至前腰带34左侧处的另一暂固区 344,并以其另一端上的结合部3431固定在暂固区344,以勾勒固定收折未用的伞具。在此,所述结合部3411、3431的内表面可为毛面部(覆有环状结构)与勾面部(覆有钩状结构) 中的一个,而暂固区342、344则可为毛面部与勾

面部中的另一个。以主固定区301为毛面部的形式为例,该弹带341的结合部3411则为勾面部,以利于弹带341得以固定至主固定区311。

[0175]

通过上述伞固持器10及穿戴件30,本实用新型的免手持撑伞组100适用于固定各种形态的伞具(如长柄伞、拐杖伞、折叠伞、自动弹出伞、倒立伞),而不受限于特定的伞头型状、伞柱长度、伞面大小等,因此可与既有伞具搭配,而无需另购特制伞具。尤其,伞固持器10与穿戴件30间的快装快拆设计有利于提高使用便利性,而伞固持器10因体积小易于收纳,因此便于使用者携带。此外,本实用新型的免手持撑伞组100可完全配合身体伸张或坐直,无须不断调整伞位置,也不会影响伞具的遮蔽功能,便于使用者能够在伞下自由地进行任何活动。

[0176]

除了图7所示的穿戴件30形式外,本实用新型的穿戴件 30的后体部30b还可设计为如图8所示的背包型,且其前体部30a的主固定区301处可改为设有一束带312,且该束带 312的正反两面可分别覆有钩状结构及环状结构。据此,当将上述伞固持器10置在该主固定区301时,该束带312可将伞固持器10缠固在主固定区301处,并通过环状结构与钩状结构相结合而使束带312固定在紧固状态。可选地,该主固定区301下方可进一步设有一托袋315,以拖柱伞具(图未示) 的伞头。

[0177]

此外,本具体实施例的伞固持器10还可改为以夹固方式固定在身前。例如,如图9所示,该伞固持器10与图5所示大致相同,不同处在于,本形式的底座11上下加长,而加固单元16改设在覆盖顶压件131上部(图9所示的加固单元16 呈松开状态),且还可具有至少一夹固件19(图9示出两个夹固件19作示例性说明)设在底座11的背面。据此,本形式的伞固持器10可与使用者既有的背包搭配使用,其夹固件19 可夹住背包的前肩带,并可选择性地再利用额外的辅助腰带 (图未示),以协助固定伞具。

[0178]

请再参见图7,该穿戴件30的前体部30a还可设有一上固定区302及一下固定区303,其分别位于主固定区301的上方及下方,以供如图10所示的调节座20、如图11及12 所示的扣夹座40、如图13所示的限位座50与如图14所示的辅夹座60中的一或更多个设置。例如,本实施例是将调节座20、扣夹座40与限位座50中的任一个固定在上固定区302 上,进而协助固定伞柱,而辅夹座60则固定在下固定区303 上,以协助固定伞具的伞柱或伞头。据此,当使用伞柱较短的伞具类型(例如两折式或三折式折叠伞)时,由于撑伞时的伞柱重心较偏于上方,因此设置在上固定区302的调节座20、扣夹座40或限位座50能够在伞柱的较上方位置处提供支撑力,以提高此类型伞具的支撑稳固度。然而,还可根据需求改为将辅夹座60固定在上固定区302上,或将调节座20、扣夹座40、限位座50固定在下固定区303上,以在主固定区301的下方协助定位伞柱或伞头。

[0179]

请见图10所示的调节座20的立体示意图,该调节座20 的正面201设有一抵靠部2111,其自正面201的顶侧t1延伸至底侧t2,以供伞柱或伞头(图未示)的侧面得以抵靠在该抵靠部2111上,且调节座20的正面201可通过一可活动机构21调整其倾斜度。在此,本实施例是以包含有第一枢接体 211及第二枢接体213的可活动机构21作示例性说明,其中第一枢接体211的一端设有该抵靠部2111,而另一端则枢接至第二枢接体213,以使第一枢接体211可相对于第二枢接体 213绕着枢接轴线x枢转至所欲位向,进而得以调整调节座 20的正面201与背面202间的夹角。更详细地说,图10所示的形式是以调整伞柱或伞头相对于使用者躯干正面的倾斜角度作示例性说明,当欲将伞柱或伞头(图未示)调整为自下而上朝接

近使用者躯干正面的方向倾斜(即伞柱或伞头向后仰) 时,可使第一枢接体211绕着枢接轴线x朝第一枢转方向r1 枢转至所欲角度,使得正面201的顶侧t1至调节座20背面 202的所在平面的最短距离缩短,而底侧t2至调节座20背面202的所在平面的最短距离拉长;反之,当欲将伞柱或伞头调整为自下而上朝远离使用者躯干正面的方向倾斜(即伞柱或伞头向前倾)时,则可使第一枢接体211绕着枢接轴线x 朝相反于第一枢转方向r1的第二枢转方向r2枢转至所欲角度,使得正面201的顶侧t1至调节座20背面202的所在平面的最短距离拉长,而底侧t2至调节座20背面202的所在平面的最短距离缩短。据此,当将调节座20的背面202固定在图7所示的左前带31处的上固定区302上时,调节座20 除了可协助固定伞柱或伞头,其还能调整伞柱或伞头向前倾或向后仰至一所需角度,使伞具的伞面相对于使用者达到最大遮蔽面积。

[0180]

接着,请见图11及12所示的扣夹座40的开环与闭环状态示意图,该扣夹座40具有一基座41及一环曲体43,其中基座41的背面402用于固定在图7所示的左前带31处的上固定区302上,而该环曲体43则直立在基座41的正面401 上,并配置成得以被操作成如图11所示的开环状态或如图12 所示的闭环状态。更详细地说,该基座41的正面401设有一架槽411,该架槽411自其槽口下凹一深度至其槽底,而环曲体43是以其底缘处一第一固定位431及一第二固定位433分别抵固在架槽411的槽口,且环曲体43的底缘具有一活动节 435位于第一固定位431与第二固定位433之间。当环曲体 43呈如图11所示的开环状态时,其相对的头节段43a及尾节段段43b彼此间隔一间隙,且活动节435朝背离基座41 的背面402的方向(也就是说,背离架槽411的槽底的方向) 凸起,而当朝环内凸起的活动节435受压(如图11中箭头所示)时,环曲体43将以第一固定位431与第二固定位433为支点而通过活动节435下凹变形以使头节段43a及尾节段 43b朝彼此靠拢,甚至头节段43a可覆盖在尾节段43b上,以成如图12所示的闭环状态。为强化闭环状态时的固定力,头节段43a及尾节段43b可分别具有一第一固定部436及一第二固定部437,使得头节段43a与尾节段43b可在闭环状态时相互结合固定。例如,本形式是以设计成锯齿状的第一固定部436及第二固定部437作示例性说明,其分别位于头节段43a的内侧面及尾节段43b的外侧面,以在闭环状态时相互咬合固定。头节段43a与尾节段43b的固定方式也可采用任何其他合适的固定方式,例如孔销扣合方式等,而不限于上述的锯齿咬合方式。此外,为了方便解除上第一固定部 436及第二固定部437间的固定状态,头节段43a的末端较佳设有一外凸部438,以便使用者得以施力在该外凸部438 处,使得该头节段43a可掰离尾节段43b,进而分离第一固定部436与第二固定部437。据此,伞柱或伞头(图12以伞柱u作示例性说明)可在环曲体43呈开环状态时,从头节段43a 及尾节段43b间的间隙压入环曲体43内,接着以伞柱u(或伞头)侧面压迫凸起的活动节435,则环曲体43即可通过弯折该活动节435而变形成如图12所示的闭环状态,此时头节段 43a与尾节段43b可通过第一固定部436与第二固定部437 而相互结合固定,且环曲体43的内侧面得以环绕伞柱u(或伞头)的周缘,以将伞柱u(或伞头)扣固在环曲体43内。当欲使伞柱u(或伞头)脱离环曲体43,可在头节段43a的外凸部 438处施力,将头节段43a稍掰离尾节段43b,以分离第一固定部436与第二固定部437,接着仅需施力将伞柱u(或伞头)朝远离架槽411的方向移动,即可撑开环曲体43,使环曲体43变形成如图11所示的开环状态,随后伞柱u(或伞头) 即可从头节段43a与尾节段43b间的间隙移出环曲体43外。可选地,为加强环曲体43对在伞柱u(或伞头)的固持力,该环曲体43的内侧面还可铺设一止滑件45,以接触伞柱u(或伞

头)提供止滑效果。

[0181]

又,请见图13所示的限位座50的立体示意图,限位座 50具有一主板51、一第一侧板53及一第二侧板54,其中主板51的背面502用于固定在图7所示的左前带31处的上固定区302上,而主板51的正面501则设有一抵靠部513,以供伞柱或伞头(图未示)的侧面得以抵靠在该抵靠部513上,且第一侧板53及第二侧板54分别直立在抵靠部513的相对两侧,以阻挡置在第一侧板53及第二侧板54之间的伞柱或伞头横向位移。可选地,为便于使用者挂置物件,该限位座50 还可具有一第一勾件57及一第二勾件58,其分别设在抵靠部513的相对两侧,且分别位于第一侧板53与第二侧板54 下方。另,为更贴合伞柱或伞头并提供滑动阻力,主板51的抵靠部513上还可铺设一止滑件59。

[0182]

最后,请见图14所示,该辅夹座60具有一底板61、一凸件62、一第一夹体63及一第二夹体64。底板61的背面602用于固定在图7所示的前腰带34处的下固定区303上,而该凸件62则自底板61的正面601凸出,并具有一接触面 62a以供伞具的伞柱或伞头(图14以伞头h作示例性说明)的侧面得以抵靠在该接触面62a上。第一夹体63与第二夹体 64分别位于凸件62的相对两侧边外,并自底板61的正面601 朝远离底板61的方向凸伸超出凸件62的接触面62a并朝彼此靠拢。据此,当从第一夹体63与第二夹体64间的间隙压入伞头h(或伞柱)时,第一夹体63与第二夹体64间的间隙会被伞头h(或伞柱)撑开,待伞头h继续下压至凸件62的接触面62a后,第一夹体63与第二夹体64即弹回至原始位置,以阻挡伞头h(或伞柱)朝远离底板61的方向脱离。为利于从第一夹体63与第二夹体64之间的间隙压入伞头h(或伞柱),第一夹体63与第二夹体64的第一端部631及第二端部641 较佳是分别设计成滚轮结构。此外,该凸件62的接触面62a 较佳为止滑面,例如可为硅胶材质的接触面或其他任何具止滑效果的材料或结构的接触面,以对伞头h(或伞柱)提供滑动阻力。据此,本形式的辅夹座60可夹住目前常见的各类型伞头,并可进一步配合图7所示的弹带341、342以协助固定伞头,且还可用于夹置未使用的伞具。

[0183]

上述关于伞固持器10固定在穿戴件30上的固定形式皆可应用至调节座20、扣夹座40及限位座50中任一个固定在上固定区302上以及辅夹座60固定在下固定区303上的方式。例如,调节座20的背面202、扣夹座40的基座41的背面402、限位座50的主板51的背面502可通过环状结构与钩状结构相结合的方式固定在上固定区302上,即调节座20的背面 202、扣夹座40的基座41的背面402、限位座50的主板51 的背面502可为毛面部与勾面部中的一个,而上固定区302 可为毛面部与勾面部中的另一个。同样地,辅夹座60的底板 61的背面602可通过环状结构与钩状结构相结合的方式固定在下固定区303上,即辅夹座60的底板61的背面602可为毛面部与勾面部中的一个,而下固定区303可为毛面部与勾面部中的另一个。

[0184]

[实施例2]

[0185]

请参见图15所示的本实用新型第二实施例中伞固持器 10的立体示意图,底座11正面101上形成有呈凹槽状的容置部113,且夹挚机构13具有两顶压件131、132以及两弹性件 133、134位于底座11正面上,其中两顶压件131、132在纵向方向d1上相隔一间隔距离并在横向方向d2(垂直在纵向方向d1)上延伸一长度,而弹性件133、134位在底座11的第一侧边11a附近且其两相对端则分别连接至底座11及顶压件 131、132,以使两顶压件131、132可分别通过两弹性件133、 134而相对在底座11进行开合操作,以呈如顶压件131所示的夹合状态或如顶压件132所示的松开状态。更详细地说,如顶压件131与弹性件133所示,当未在

顶压件131的施力端131a处施力时,弹性件133处于未变形状态,而顶压件 131横跨容置部113的相对两侧边(即第一侧边113a与第二侧边113b),且其开合端131b将抵在底座11正面101(靠近底座11的第二侧边11b处)而呈夹合状态,以对置于容置部 113的伞柱或伞头(图未示)产生一压迫力;反之,如顶压件132 与弹性件134所示,当在顶压件132的施力端132a处施加下压力f时,弹性件134将受力变形并蓄积弹性恢复力,而顶压件132的开合端132b将远离底座11正面101而呈松开状态,然一旦解除下压力f,弹性件134将释放弹性恢复力,而与其搭配的顶压件132将由松开状态转变为夹合状态。此外,为防止置在容置部113的伞柱或伞头(图未示)在纵向方向 d1上滑动,该容置部113上还设有一止滑件14,以对伞柱或伞头提供滑动阻力。据此,通过将伞固持器10的底座11的背面102固定在图7所示的穿戴件30的主固定区301处(其固定方式如实施例1中所述的任何方式),即可利用伞固持器 10将伞柱或伞头夹固在身体前侧。

[0186]

再请见图16所示的本具体实施例中伞固持器10另一形式的正面示意图,其还可视情况地包括一加固单元16,以提供额外的束固力。相较于图15所示结构,本形式在横向方向 d2上加宽底座11第二侧边11b附近的宽度,以使顶压件131、 132的开合端131b、132b与底座11的第二侧边11b之间具有一预留区。在此,本形式是以包含有一第一部件163及三个第二部件165的加固单元16作示例性说明。该第一部件 163的一端固定在底座11的第二侧边11b处,而三个第二部件165则分别固定在顶压件131、132的外表面上以及顶压件 131、132的开合端131b、132b与底座11的第二侧边11b之间的预留区上。在此,本形式所采用的第一部件163的内表面覆有环状结构,而第二部件165的外表面覆有钩状结构,因此当将第一部件163覆在顶压件131、132及伞柱或伞头(图 16以伞柱u作示例性说明)未被顶压件131、132压制的部分上时,第一部件163内表面上的环状结构得以与第二部件165 外表面上的钩状结构相结合,以形成暂时紧固状态。可替代地,第一部件163的内表面也可改为覆有钩状结构,而第二部件165的外表面则可对应改为覆有环状结构。

[0187]

此外,请见图17所示的本具体实施例中伞固持器10再一形式的正面示意图,其加固单元16也可设置成其他形式,以提供辅助束固力。相较于图15所示结构,本形式在横向方向d2上加宽底座11第一侧边11a附近的宽度,以使顶压件 131、132的施力端131a、132a与底座11的第一侧边11a 之间具有一预留区。在此,本形式是以包含有一第一部件163 及一第二部件165作示例性说明。该第一部件163的一端固定在底座11的第二侧边11b处,而第二部件165则固定在顶压件131、132的施力端131a、132a与底座11的第一侧边 11a之间的预留区上。据此,当将第一部件163覆在伞柱或伞头(图17以伞柱u作示例性说明)未被顶压件131、132压制的部分上时,第一部件163内表面上与第二部件165外表面之间可通过环状结构与钩状结构相结合,以对伞柱u(或伞头)提供额外的束固力。

[0188]

[实施例3]

[0189]

请参见图18所示的本实用新型第三实施例中伞固持器 10的立体图,其底座11正面101处的容置部113呈凹槽状,且两顶压件136、137设在底座11正面101上,其中顶压件 136较靠近底座11的底侧,而另一顶压件137较靠近底座11 的顶侧。每一顶压件136、137各自具有连接在底座11第一侧边11a的连接端136a、137a及相对于连接端136a、137a 的一自由端136b、137b。顶压件136、137可以连接端136a、 137a与底座11的连接处为轴而相对于该底座11作开合动作,以呈夹合状态(如图18中顶压件136所示)或松开状态(如图 18中顶压

件137所示),且顶压件136、137可通过自由端136b、 137b处的固定部1361、1371固定在夹合状态。更进一步说,顶压件136、137的固定部1361、1371设有卡槽1362、1372,而底座11的第二侧边11b上设有与卡槽1362、1372相对应的卡件1162、1172。据此,当将顶压件136、137操作成夹合状态时,底座11第二侧边11b上的卡件1162、1172可与顶压件136、137的卡槽1362、1372嵌合,以使顶压件136、 137的固定部1361、1371固定在底座11的第二侧边11b上。反之,当欲将顶压件136、137从夹合状态操作成松开状态时,仅需施力将固定部1361、1371稍微掰离底座11第二侧边11b 并向上提,即可使卡件1162、1172脱离卡槽1362、1372。为防止置于容置部113的伞柱或伞头(图未示)滑动,本实施例还于容置部113上布设止滑件14,以对伞柱或伞头提供滑动阻力。据此,通过将伞固持器10的底座11的背面102固定在图7所示的穿戴件30的主固定区301处(其固定方式如实施例1中所述的任何方式),即可利用伞固持器10将伞柱或伞头夹固在身体前侧。

[0190]

再请见图19,其为本具体实施例的伞固持器10另一形式的正面示意图。该伞固器10还可视情况地包括一加固单元 16,其可包覆伞柱或伞头(图19以伞柱u作示例性说明)未被顶压件136、137压制的部分,并呈紧固状态,以对顶压件 136、137提供额外的束固力。更详细地说,本形式的加固单元16包括一第一部件163及两第二部件165,该第一部件163 的一端固定在底座11的一侧边处,并位于底座11正面的两顶压件136、137之间,而第二部件165则分别固定在容置部 113两侧的底座11正面未对应于顶压件136、137的区域。据此,如实施例1所述,该第一部件163内表面与第二部件165 外表面之间可通过环状结构与钩状结构相结合,以形成暂时紧固状态。

[0191]

[实施例4]

[0192]

请参见图20所示的本实用新型第四实施例中伞固持器 10的正面示意图,其类似在图19所示的结构,差异处在于,本实施例在对应于顶压件136处提供一加固单元16,并将图 19中靠近底座11顶侧处的顶压件置换为另一加固单元17以提供束固力。在此,本实施例是以包含有一第一部件163及三个第二部件165的加固单元16以及包含有一第一部件173 及两个第二部件175的加固单元17作示例性说明。第一部件 163、173的一端固定在底座11的第一侧边11a处,三个第二部件165分别固定在底座11正面101上未被顶压件136覆盖的左右两侧区及顶压件136外表面上,而另两第二部件175 则分别固定在底座11正面101上端部的左右两侧区上。据此,当将第一部件163、173覆在顶压件136及伞柱或伞头(图20 以伞柱u作示例性说明)未被顶压件136压制的部分上时,第一部件163、173内表面与第二部件165、175外表面上之间可通过环状结构与钩状结构相结合,以形成暂时紧固状态。

[0193]

[实施例5]

[0194]

请参见图21所示的本实用新型第五实施例中伞固持器 10的立体示意图,其包括底座11、止滑件14及加固单元16、 17。该底座11正面101设有凹槽状的容置部113,其自底座 11的正面101朝背面102的方向凹入一预定深度,并在纵向方向d1上自底座11的顶侧t1延伸至底侧t2,以供伞柱或伞头(图未示)的侧面得以抵靠在该容置部113处。为阻挡伞柱或伞头朝容置部113的开口方向移动,本实施例的容置部113 以形成有第一凸缘1131及第二凸缘1133的形式作示例性说明。详细地说,本实施例的容置部113的相对第一侧边113a 与第二侧边113b在靠该开口处分别形成有相对的第一凸缘 1131及第二凸缘1133,该第一凸缘1131与该第二凸缘1133 朝向彼此凸出,使容置部113靠近其开口处的第一凸缘1131 与该

第二凸缘1133之间有最小口径g1,其小于靠近其底部处的口径g2,进而在容置部113的开口与底部之间定义出一缩口。据此,当从第一凸缘1131与该第二凸缘1133间的间隙压入伞柱或伞头时,第一凸缘1131与该第二凸缘1133间的间隙会被伞柱或伞头撑宽,待伞柱或伞头继续下压至容置部113的底部后,第一凸缘1131与该第二凸缘1133即因材料(如塑料)的恢复力而回到原始位置,以阻挡伞柱或伞头朝开口方向移动,而容置部113表面上所布设的止滑件14则可与伞柱或伞头接触并在纵向方向d1上对伞柱或伞头提供滑动阻力。为进一步避免伞柱或伞头朝开口方向脱出,可在伞柱或伞头置入容置部113后,将加固单元16、17操作成包覆容置部113的开口的至少一部分,并呈紧固状态。本实施例是以包含有一第一部件163及两个第二部件165的加固单元16 以及包含有一第一部件173及两个第二部件175的加固单元 17作示例性说明,然本实施例并不限于使用两个加固单元,其也可选择使用一个加固单元或多于两个加固单元。第一部件163、173的一端固定在底座11正面101的一纵向侧边处,且两第一部件163、173分别靠近底座11的顶侧t1及底侧t2,而两个第二部件165则固定在容置部113开口的第一侧边113a与第二侧边113b外,并对应于第一部件163覆在底座11正面101上时的覆盖区域,而另两第二部件175同样固定在容置部113开口的第一侧边113a与第二侧边113b外,并对应于第一部件173覆在底座11正面101上时的覆盖区域。据此,当将第一部件163、173横跨容置部113开口的相对两侧边(即第一侧边113a与第二侧边113b)而覆在底座11正面 101上时,第一部件163、173内表面与第二部件165、175 外表面之间可通过环状结构与钩状结构相结合,以形成暂时紧固状态。

[0195]

此外,本实施例的伞固持器10固定至图7所示的穿戴件 30上的方式可如实施例1所述的任何固定伞固持器10的方式。例如,本实施例的伞固持器10的底座11背面102可通过环状结构与钩状结构相结合的方式固定在图7所示的穿戴件30的主固定区301上,即底座11的背面102可为毛面部与勾面部中的一个,而主固定区301可为毛面部与勾面部中的另一个。据此,将伞固持器10的底座11的背面102固定在图7所示的穿戴件30的主固定区301处,即可利用伞固持器10将伞柱或伞头固定在身体前侧。

[0196]

上述的实施例仅用来例举本实用新型的实施形式,以及阐释本实用新型的技术特征,并非用来限制本实用新型的保护范畴。任何熟悉此技术者可轻易完成的改变或均等性的安排均涉及本实用新型所主张的范围,本实用新型的权利保护范围应以权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1