一种抗静电手套的制作方法

1.本技术涉及手套技术领域,尤其是涉及一种抗静电手套。

背景技术:

2.手套是手部保暖或劳动保护用品,也有装饰用的,当初它的产生并不是为了实用,只是到近代,它才成了寒冷地区保温必备之物,或是医疗防菌、工业防护用品。手套按照制作方法分为缝制、针织、浸胶等。

3.针对上述中的相关技术,发明人认为现有手套在进行使用时与毛绒的物品进行摩擦时,很容易产生静电,静电会对人体造成一定的伤害,而现有手套却不具有防静电功能。

技术实现要素:

4.为了改善现有手套上不具备防静电功能的问题,本技术提供一种抗静电手套。

5.本技术提供一种抗静电手套,采用如下的技术方案:

6.一种抗静电手套,包括手套本体,所述手套本体的外侧设置有防静电机构,所述防静电机构包括固定连接在手套本体外侧的导电涂层,所述导电涂层的外侧固定连接有绝缘层,所述手套本体的外侧固定连接有固定软壳,所述固定软壳的内部固定连接有静电消除器,所述导电涂层靠近固定软壳的一侧固定连接有铜导线,所述固定软壳靠近导电涂层的一侧开设有限位槽,所述铜导线设置在限位槽的内部,所述限位槽固定连接在静电消除器上。

7.通过采用上述技术方案,防静电机构可对手套本体与外部物品所产生的静电进行消除和抵抗,静电消除器可对导电涂层上所引导的静电进行除去,固定软壳可对静电消除器进行限位和固定,使得手套本体在使用时固定软壳可更加稳定,限位槽可对铜导线进行限位,使得手套本体在使用时铜导线可稳定的和静电消除器相连接。

8.可选的,所述铜导线的表面固定连接有保护软管,所述保护软管与铜导线相贴合设置。

9.通过采用上述技术方案,保护软管可对铜导线起到保护作用,使得手套本体在使用时或铜导线在弯曲时,铜导线不易发生断裂。

10.可选的,所述手套本体的外侧开设有安装槽,所述安装槽的内部固定连接有通风层。

11.通过采用上述技术方案,安装槽可对通风层起到限位作用,使得手套本体在使用时通风层不易发生掉落或者破裂的情况。

12.可选的,所述手套本体的外侧固定连接有母魔术贴,所述手套本体远离固定软壳的一侧固定连接有固定绳,所述固定绳远离固定软壳的一侧固定连接有子魔术贴,所述子魔术贴与母魔术贴相粘合。

13.通过采用上述技术方案,固定绳可对子魔术贴起到连接和安装的作用,使得子魔术贴在使用时更加牢固。

14.可选的,所述手套本体的外侧固定连接有橡胶防护层,所述手套本体的内部远离通风层的一侧固定连接有防护块。

15.通过采用上述技术方案,橡胶防护层可增加手套本体与外部物品之间的摩擦力,使得手套本体在被使用时,可更加方便提拿或抬起物品,同时防护块可对使用者的手心处进行保护。

16.可选的,所述绝缘层和导电涂层相贴合设置,所述绝缘层和导电涂层的厚度均小于1毫米。

17.通过采用上述技术方案,绝缘层和导电涂层相贴合设置,使得绝缘层与外部物品摩擦所产生的静电可被导电涂层完全的吸附。

18.可选的,所述母魔术贴与子魔术贴大小相同,所述防护块的厚度小于5毫米。

19.通过采用上述技术方案,母魔术贴与子魔术贴大小相同,这使得母魔术贴和子魔术贴可完全贴合,并且使得本装置在使用时更加紧固,不易发生手套本体脱离手部的情况。

20.可选的,所述通风层的表面开设有多个通风槽,所述通风槽的直径小于0.5毫米。

21.通过采用上述技术方案,使得本装置在使用时可具有更好的通气性,同时例如沙子等较小的物品不易通过通风槽妨碍本装置的使用。

22.综上所述,本技术包括以下至少一种有益效果:

23.本装置在手套本体的表面添加了导电涂层,使得手套本体在使用时所产生的静电可被导电涂层进行引导,同时因导电涂层和铜导线的导电性,手套本体表面所产生的静电将会被导电涂层和铜导线传输至静电消除器,并由静电消除器对静电进行容纳消除,这使得手套本体在使用时不易因与外部的摩擦而对人体造成静电伤害,同时本装置在手套本体的表面添加了母魔术贴和固定绳,并在固定绳上安装了子魔术贴,使得本装置在使用时可更加方便的携带,本装置内部的通风层可对手套本体的内部进行散热,使得本装置的使用更加舒适。

附图说明

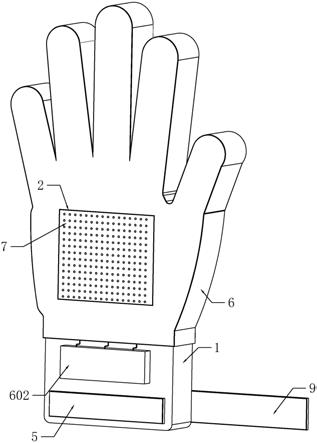

24.图1为本实用新型的结构示意图;

25.图2为本实用新型的剖视结构示意图;

26.图3为本实用新型的侧剖结构示意图;

27.图4为本实用新型图3中a处的放大结构示意图;

28.图5为本实用新型图2中b处的放大结构示意图;

29.图6为本实用新型的后视结构示意图。

30.图中标号说明:

31.1、手套本体;2、安装槽;3、子魔术贴;4、橡胶防护层;5、母魔术贴;6、防静电机构;601、铜导线;602、固定软壳;603、导电涂层;604、绝缘层;605、限位槽;606、静电消除器;7、通风层;8、防护块;9、固定绳;10、保护软管。

具体实施方式

32.以下结合附图1-6对本技术作进一步详细说明。

33.实施例:

34.本技术实施例公开一种抗静电手套。参阅图1和图2,一种抗静电手套,包括手套本体1,手套本体1的外侧设置有防静电机构6,防静电机构6可对手套本体1与外部物品所产生的静电进行消除和抵抗。

35.参与图3-5,防静电机构6包括固定连接在手套本体1外侧的导电涂层603,导电涂层603的外侧固定连接有绝缘层604,绝缘层604可增加手套本体1表面的隔绝程度,导电涂层603可对绝缘层604未完全隔绝的静电进行引导,手套本体1的外侧固定连接有固定软壳602,固定软壳602的内部固定连接有静电消除器606,静电消除器606可对导电涂层603上所引导的静电进行除去,导电涂层603靠近固定软壳602的一侧固定连接有铜导线601,固定软壳602可对静电消除器606进行限位和固定,使得手套本体1在使用时固定软壳602可更加稳定,固定软壳602靠近导电涂层603的一侧开设有限位槽605,铜导线601设置在限位槽605的内部,限位槽605固定连接在静电消除器606上,限位槽605可对铜导线601进行限位,使得手套本体1在使用时铜导线601可稳定的和静电消除器606相连接,铜导线601可将导电涂层603表面所收集引导的静电再次引导,同时因铜导线601,静电将会通过铜导线601传输至静电消除器606上,从而利用静电消除器606进行放电,从而起到消除静电的作用,同时固定软壳602采用可弯曲塑料材质,铜导线601的表面固定连接有保护软管10,保护软管10与铜导线601相贴合设置,保护软管10可对铜导线601起到保护作用,使得手套本体1在使用时或铜导线601在弯曲时,铜导线601不易发生断裂,使得本装置可长时间稳定的使用,绝缘层604和导电涂层603相贴合设置,使得绝缘层604与外部物品摩擦所产生的静电可被导电涂层603完全的吸附,不易因有静电漏吸收而对使用者造成伤害,绝缘层604和导电涂层603的厚度均小于1毫米,使得绝缘层604与导电涂层603不易因过厚而对本装置的使用造成影响,静电消除器606为现有装置,可根据实际情况进行选择型号,例如:bs-070-003。

36.参阅图1,手套本体1的外侧开设有安装槽2,安装槽2的内部固定连接有通风层7,安装槽2可对通风层7起到限位作用,使得手套本体1在使用时通风层7不易发生掉落或者破裂的情况,同时当手套本体1使用过长时间后,手套本体1的内部会因人体自身的体温而产生很多热量,而通风层7可对手套本体1内部的热量进行散出,使得本装置在使用时更加舒适,同时通风层7采用抗揉皱布料材质,通风层7的表面开设有多个通风槽,通风槽的直径小于0.5毫米,这使得本装置在使用时可具有更好的通气性,同时例如沙子等较小的物品不易通过通风槽妨碍本装置的使用。

37.参阅图4和图6,手套本体1的外侧固定连接有母魔术贴5,手套本体1远离固定软壳602的一侧固定连接有固定绳9,固定绳9远离固定软壳602的一侧固定连接有子魔术贴3,子魔术贴3与母魔术贴5相粘合,固定绳9可对子魔术贴3起到连接和安装的作用,使得子魔术贴3在使用时更加牢固,同时子魔术贴3和母魔术贴5相互粘合,使得手套本体1可根据使用者的不同而进行袖口的收紧,从而使得本装置在使用时更加稳定牢固,不易发生手套本体1脱离手部的情况。

38.参阅图4-6,手套本体1的外侧固定连接有橡胶防护层4,手套本体1的内部远离通风层7的一侧固定连接有防护块8,橡胶防护层4可增加手套本体1与外部物品之间的摩擦力,使得手套本体1在被使用时,可更加方便提拿或抬起物品,同时防护块8可对使用者的手心处进行保护,使得当有较为坚硬的物品刺穿手套本体1时,使用者的手心处不易受到伤害,母魔术贴5与子魔术贴3大小相同,这使得母魔术贴5和子魔术贴3可完全贴合,并且使得

本装置在使用时更加紧固,不易发生手套本体1脱离手部的情况,防护块8的厚度小于5毫米,使得本装置在使用时防护块8不易因过厚而对用户造成工作时的影响。

39.本技术实施例的一种抗静电手套的实施原理为:本装置在使用时可先将手套本体1戴到使用者的手部,之后在拉拽固定绳9将子魔术贴3粘贴到母魔术贴5的表面,使得本装置的携带更加稳定牢固,同时在使用手套本体1时,橡胶防护层4可增加手套本体1与外部物品的摩擦力,防护块8可对使用者手心处进行保护,通风层7可对手套本体1起到散热的作用,同时当手套本体1因与外部物品摩擦较多而产生静电时,绝缘层604可起到第一阻挡,当有部分静电无法被绝缘层604阻挡时,导电涂层603将会对静电进行引导,同时因铜导线601的导电性比导电涂层603高的原因,静电将会被铜导线601所收纳并引导至静电消除器606上,并利用静电消除器606进行放电从而产生消除,至此即可解决现有手套上不具备防静电功能的问题。

40.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1