一种可提示式一次性医用口罩的制作方法

1.本实用新型涉及口罩技术领域的一种可提示式一次性医用口罩。

背景技术:

2.随着全球对流行病预防控制理念的提升,口罩作为阻断呼吸道传播疾病的有效措施,被广大居民越来越广泛地使用于日常生活当中。一次性医用口罩(disposable medical masks,dmms)因其价格低廉、使用方便,较多应用于日常生活中,以阻断病原体的飞沫传播途径。通气阻力是dmms性能的一个重要指标,通气阻力越大,口罩过滤效率递增,但使用者呼吸越困难;通气阻力越小,口罩过滤效率递减,但使用者呼吸越顺畅。使用者只有在两者之间寻找到平衡点,才能实现有效通气,获得较好的防护效果和使用舒适感。目前dmms通气阻力的设置标准多以普通人群为常模,由生产厂家进行统一测评和调适,然而却忽视了个体对通气性需求的差异。特别对于一些无法正常表达个体需求的使用者,如婴幼儿、年老体弱、意识障碍等生活自理能力缺陷人群,当其自身呼吸运动无法克服dmms通气阻力,而又无意识或者无能力及时去除dmms时,可能会引起通气状况不良、二氧化碳(co2) 蓄积导致呼吸性酸中毒等自身代谢障碍。亦有研究指出部分老年住院患者佩戴医用外科口罩后,氧摄取效率下降,更容易诱发和加重心血管疾病。

3.因此,开发一款以酸碱度检测条与呼吸代谢产物二氧化碳(co2) 和水(h2o)反应后变色为原理,可提示使用者通气状况的一次性医用口罩,能够方便照顾者观察dmms使用者的通气状况,及时发现使用者通气异常,避免其他呼吸问题的发生。同时口罩变色情况也能提示口罩的使用寿命。

4.另一方面对正常人群而言,正确佩戴dmms是实现自我防护的必要前提。虽然许多科普材料宣教如何正确佩戴dmms,但是由于缺乏持续反馈和及时测评,从而令使用者在佩戴dmms有效性和依从性方面存在困难。特别对于青少年及儿童使用者而言,当前采用的dmms的佩戴宣教相对枯燥,较难激发青少年及儿童使用者的兴趣,从而降低其佩戴依从性。

5.因此,开发一款带有自我测评功能的一次性医用口罩,将促进使用者主动学习佩戴dmms,并且客观自我测评佩戴的有效性。此外,通过探索人类气体交换生理特点来学习佩戴dmms,能够令使用者直观感受到正确佩戴dmms的重要性,从而促进佩戴依从性,提升dmms的防护效率。

技术实现要素:

6.本实用新型发明的目的在于提供了一种可提示式一次性医用口罩,用于提示口罩通气性和佩戴准确性,以便于使用者更换口罩或纠正佩戴方式。

7.本实用新型是通过以下技术方案实现的:

8.一种可提示式一次性医用口罩,包括口罩本体、酸碱度检测条和酸碱度比色卡,其特征在于:所述口罩本体从贴近面部一侧沿厚度方向依次包括内层纺粘层、中层熔喷层和外层纺粘层,酸碱度检测条分别贴附在内层纺粘层或外层纺粘层上,外层纺粘层上的酸碱

度检测条为口罩透气性检测条,酸碱度检测条贴附在外层纺粘层上的医用口罩为可测试口罩透气性的一次性医用口罩;酸碱度检测条贴附在内层纺粘层上的医用口罩为可测试佩戴准确性的一次性医用口罩;外层纺粘层上设有酸碱度比色卡测评条,用于比对口罩透气性检测条显色情况;内层纺粘层上设有酸碱度比色卡测评条,用于比对佩戴准确性;对上述技术方案作进一步说明:所述口罩透气性检测条有若干根细带式酸碱度检测条组成,检测条宽度为2-3mm,每根间隔3mm,检测条贴附在外层纺粘层的内侧,位于口罩本体上缘3cm-10cm处,长度横跨口罩本体左右两侧;对上述技术方案作进一步说明:所述佩戴准确性检测条有若干根细带式酸碱度检测条组成,检测条宽度为2-3mm,每根间隔3mm,检测条贴附在内层纺粘层的内侧,位于口罩本体上缘3cm-10cm处,长度横跨口罩本体左右两侧;对上述技术方案作进一步说明:所述外层纺粘层上设有酸碱度比色卡测评条,比色卡设置在外层纺粘层外侧,位于口罩本体左右两侧的其中一侧封口处,用于比对透气性;所述内层纺粘层内测设有酸碱度比色卡测评条,用于比对佩戴准确性;对上述技术方案作进一步说明:所述酸碱度检测条为检测范围3.8-5.4的精密ph试纸;对上述技术方案作进一步说明:所述可测试口罩透气性的一次性医用口罩的外层纺粘层材质为透明纺粘材料;所述可测试佩戴准确性的一次性医用口罩的外层纺粘层材质为普通常用纺粘材料。

9.本实用新型具有结构简单合理,制作成本低廉、个体化地测评 dmms使用者的通气状况和帮助使用者自我测评是否有效佩戴dmms的特点。

附图说明

10.图1为透气性提示式一次性医用口罩的结构示意图;

11.图2为佩戴准确性提示式一次性医用口罩的结构示意图;

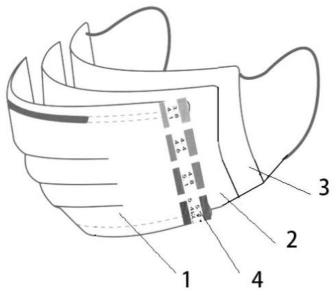

12.图3为透气性提示式医用口罩外层纺粘测评层内侧结构图;图4为佩戴准确性提示医用口罩内层纺粘测评层内侧结构图;图中:外层纺粘层1、中层熔喷层2、内层纺粘层3、酸碱度比色卡4和酸碱度检测条 5。

具体实施方式

13.下面结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述:

14.如附图所示为一种可提示式一次性医用口罩的结构示意图,包括外层纺粘层1、中层熔喷层2、内层纺粘层3、酸碱度比色卡4和酸碱度检测条5。

15.可提示式一次性医用口罩是基于人类呼吸的生理特点设计的,旨在个体化地测评dmms使用者的通气状况,可用于特殊人群,方便照顾者观察dmms使用者的通气状况,及时发现如婴幼儿、年老体弱、意识障碍等生活自理能力缺陷人群的通气异常情况,避免意外问题的发生。同时口罩变色情况也能提示口罩的使用寿命。当使用者佩戴口罩时,呼吸产生的co2和h2o能够在一定时间内使安置于口罩不同位置的测评层中所附着的酸碱度检测条变为特定颜色,照顾者和使用者通过比对酸碱度检测条显色与口罩两侧附着的酸碱度比色卡的颜色,了解自身呼吸代谢产物的酸碱度数值,根据安置于不同位置的酸碱度检测条显示的数值,可提示使用者通气状况是否良好,在佩戴dmms的过程中是否完成有效气体交换;或可提示使用者是否正确佩戴dmms,使其有效遮盖口鼻,起到阻截空气传播途径的作用。同时口罩变色情况能提示口罩的使用寿命。

16.一种可提示通气状况的一次性医用口罩包括口罩本体、酸碱度检测条、酸碱度比色卡,以及位于鼻梁位置的塑形条和耳带,口罩本体基本结构类同于dmms,包括外层纺粘层、中层熔喷层和内层纺粘层,通过在 dmms不同部位附着酸碱度检测条和酸碱度比色卡协助测评使用者通气状况、佩戴正确性和口罩使用寿命。以下详述不同测评目的所对应的酸碱度检测条和酸碱度比色卡附着方式:

17.(1)用于提示通气状况的dmms设计方案

18.测评层设置于口罩本体外层纺粘层:所述外层纺粘层选用透明材质纺粘材料,以便于观察酸碱度检测条的显色情况。

19.在外层纺粘层贴近面部的内侧面,位于鼻孔下方附着酸碱度检测条。附着位置以贴近鼻部下端为宜。具体附着酸碱度检测条的位置:完全拉展开dmms,在距离dmms上缘3cm-10cm范围内附着酸碱度检测条。附着方式包括:固定酸碱度检测条于鼻下位置;或者增加一层酸碱度检测涂层。采用细带式酸碱度检测条(如图3所示),每根细带式酸碱度检测条宽约2-3mm,长度横跨dmms左右两侧,并固定于左右两侧封口处。每间隔3mm安置一条细带式酸碱度检测条,酸碱度检测条宽度和安置间隔距离以尽量少影响使用者通气状况为宜。

20.由于dmms中层熔喷层承担了主要过滤功能,产生通气阻力较大,因此在外层纺粘层靠近面部的这一侧设置测评层,有助于评估使用者 co2的有效通过率,进而评估使用者的通气状况。

21.在外层纺粘层背离面部的外侧面,选择dmms左右两侧的其中一侧封口处,附着酸碱度比色卡,用于测评酸碱度检测条的显色状况和读取酸碱度数值。(如附图1所示)

22.所述酸碱度检测条建议选用检测范围3.8-5.4的精密ph试纸,或者相应酸碱度检测试剂浸泡检测涂层。根据不同时间内酸碱度检测条的变色情况,测评使用者通气状况。同时,随着酸碱度检测条的显色,能够提示dmms的使用时间和避免重复使用。测评标准建议为:选用检测范围3.8-5.4的精密ph试纸,佩戴dmms 10-60分钟内,最终酸碱度值显示为4.4-5.4,即提示使用者通气状况基本良好,酸碱度值高于5.4,则提示使用者co2潴留,排出受阻。

23.(2)用于提示佩戴准确性的dmms设计方案

24.测评层设置于口罩本体内层纺粘层:在内层纺粘层贴近面部的内侧面,位于鼻孔下方附着酸碱度检测条。附着位置以贴近鼻部下端为宜。具体附着酸碱度检测条的位置:完全拉展开dmms,在距离dmms 上缘3cm-10cm范围内附着酸碱度检测条。在该层贴近面部的一面,选择dmms左右两侧的其中一侧封口处附着酸碱度比色卡。

25.附着方式包括:固定酸碱度检测条于鼻下位置;或者增加一层酸碱度检测涂层。例如,采用细带式酸碱度检测条(如附图4所示),每根细带式酸碱度检测条宽约2-3mm,长度横跨dmms左右两侧,并固定于左右两侧封口处。每间隔3mm安置一条细带式酸碱度检测条于鼻子下方,酸碱度检测条宽度和安置间隔距离以尽量少影响使用者通气状况为宜。另在口罩左右两侧的其中一侧封口处,附着酸碱度比色卡,用于测评酸碱度检测条的显色状况和读取酸碱度数值(如附图4所示)。

26.所述酸碱度检测条建议选用检测范围3.8-5.4的精密ph试纸,或者相应酸碱度检测试剂浸泡检测涂层。测评dmms是否有效佩戴的标准建议为:选用检测范围3.8-5.4的精密ph试纸,佩戴dmms 10-30分钟后,靠近鼻孔部的酸碱度检测条逐渐变色,最终酸碱度值显示

为 3.8-4.1,即提示dmms佩戴基本正确有效。

27.需要说明的是,本技术提供的各种材料以及酸碱度检测条均可采用市售产品或者以市售产品为基础做形态上改变即可,本技术提供的方案只是采用上述材料的特性来突出本技术的发明效果,并非对材料本身进行改进。

28.上述所公开的原理说明是使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明,对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,在不脱离本实用新型发明的精神或范围的情况下的等同替换均在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1