一种有利于提高体育训练性能的运动鞋的制作方法

1.本技术涉及运动鞋技术领域,尤其是涉及的是一种有利于提高体育训练性能的运动鞋。

背景技术:

2.随着国家素质教育的深入人心,中考体育也渐渐引起人们的重视,选择一双适用的运动鞋,无论在提高体育成绩还是在保障学生日常训练安全中都起到至关重要的作用。在现有的运动鞋中存在在鞋底设置鞋钉增大鞋子抓地力的设计,但该类鞋子过于专业不适用于日常穿着,且使用需要更换,无法满足学生利用课间时间锻炼的目的;而日常的运动鞋也仅以轻便为主,更适用于学生跑步,无法同时满足中考体育多项目运动,于是选择一款既集专业性强、又适用于日常生活的鞋子成了一道难题。

技术实现要素:

3.本技术的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本技术而了解。本技术的目的和其他优点可通过说明书以及说明书附图中所特别指出的结构来实现和获得。

4.本技术的目的在于克服上述不足,提供一种有利于提高体育训练性能的运动鞋,具有强摩擦力、更符合人体工学、适用于多种运动和提高成绩检测精确度。

5.为实现上述目的,本技术的技术解决方案是:一种有利于提高体育训练性能的运动鞋,包括鞋底与鞋面,该鞋底包括下底、中底和外底,该下底与该鞋面连接,该中底固设于该下底的下方,该外底覆盖并连接该下底与该中底,该外底分区域设置防滑凸起,该外底长度小于该下底的长度。该防滑凸起包括若干个设于该外底表面的两端的防滑条、若干个设于该外底表面的中间位置的防滑格和若干个设于该外底的前掌位置的防滑圈。

6.本技术鞋底由三层组成,增加鞋底缓冲能力,且三层结构不一致,在增强鞋子功能的同时有效减轻鞋子重量,在外底与地面接触的部分根据人体工学,分区域设置防滑凸起,针对性地增加鞋底粗糙程度,大大增强鞋底摩擦力。

7.防滑条针对抓地力要求不高的鞋尖与鞋后跟位置,防滑格密集地分布在鞋底的大部分,起到主要增大鞋底摩擦作用,防滑圈设于前掌位置,对于前掌的摩擦力进一步的加强,提高鞋子的抓地力,因为分区域设置,使得鞋子不仅适用于长跑运动,还适用于跳绳、立等跳远等运动。

8.在一些实施例中,该外底的尾端相比于该下底的尾端向内缩短1cm,设置外底尾端小于下底尾端,避免因下底后跟的包边设计影响成绩检测结果,提高成绩测量精确度。

9.在一些实施例中,该防滑圈内设有若干个抓力点,该抓力点呈环状排列。该抓力点在防滑圈内凸起呈环状排列,对塑胶跑道抓力更强,结合防滑圈分散在前掌主要几个着地点,提高鞋子的抓地力。

10.在一些实施例中,该防滑格包括若干个第一防滑格,该第一防滑格为四角锥状,该

第一防滑格设于该外底的前掌位置。密集分布的四角锥形能够有效提高前掌对鞋的抓地力,同时还能满足鞋子的日常穿着。

11.在一些实施例中,该防滑格包括若干个第二防滑格,该第二防滑格一端凸起呈倾斜状,该第二防滑格设于该外底的后跟位置。结合后跟与地面的接触方式,凸起的一侧在增加鞋跟与地面摩擦的同时,减小因直立时发力在脚跟导致的鞋底后跟磨损严重。

12.在一些实施例中,该防滑条呈阶梯状高低排列。根据鞋型设置防滑条呈阶梯状高低排列,保证鞋底弧度,避免行走时带来不必要的阻力。

13.在一些实施例中,该中底为tpu材质。中底采用tpu材质提高鞋底抗扭转能力,进一步增加鞋底减震功能。

14.在一些实施例中,该外底为橡胶材质。橡胶材质具有回弹能力,对鞋底起到缓冲作用。

15.通过采用上述的技术方案,本技术的有益效果是:

16.1.本技术通过设置分区域防滑凸起,针对性地增加鞋底防滑功能,使鞋在使用过程中更符合人体工学,大大增加穿着舒适度和提高鞋底摩擦力。

17.2.本技术根据不同的运动需要设置防滑条、防滑格、防滑圈,在不影响日常生活的情况下增加鞋子使用范围。

18.2.本技术通过设置外底小于下底,避免因为常规的后脚跟包边设计影响实测的体育成绩,提高成绩检测精确度。

19.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

20.无疑的,本技术的此类目的与其他目的在下文以多种附图与绘图来描述的较佳实施例细节说明后将变为更加显见。

21.为让本技术的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举一个或数个较佳实施例,并配合所示附图,作详细说明如下。

附图说明

22.附图用来提供对本技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本技术的实施例共同用于解释本技术,并不构成对本技术的限制。

23.在附图中,相同的部件使用相同的附图标记,并且附图是示意性的,并不一定按照实际的比例绘制。

24.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一个或数个实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据此类附图获得其他的附图。

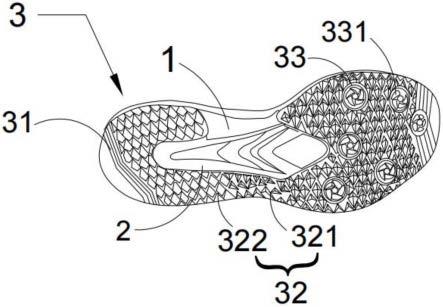

25.图1为本技术一种有利于提高体育训练性能的运动鞋的侧视图;

26.图2为本技术一种有利于提高体育训练性能的运动鞋的底部视图。

27.主要附图标记说明:

28.1.下底;

29.2.中底;

30.3.外底;

31.31.防滑条;

32.32.防滑格;

33.321.第一防滑格;

34.322.第二防滑格;

35.33.防滑圈;

36.331.抓力点。

具体实施方式

37.以下公开提供了许多不同的实施例或实例,用于实施本技术的不同部件。以下描述了元件和配置的特定实例以简化本技术。当然,此仅仅是实例而且不意欲进行限定。例如,以下描述中第一个部件在第二个部件“上方”或“上”形成可包括其中第一和第二部件以直接接触方式形成的实施例,并且也可包括在第一和第二部件之间形成有附加部件的实施例,使得第一和第二部件可不直接接触。

38.此外,为了容易描述,在本文中空间相对术语(诸如,“下”、“之下”、“下部”、“上”、“之上”、“上部”等)用于描述如在图中所示的一个元件或部件与另一元件或部件的关系。除了在图中所描绘的定向之外,此类空间相对术语旨在包括使用器件或操作的不同定向。例如,如果将图中的器件翻转,则在其他元件或部件“之下”所描述的元件将定向为在其他元件或部件“之上”。因此,典型术语“之下”可以包括之上和之下这两种定向。

39.参照图1-2,图1为本技术一种有利于提高体育训练性能的运动鞋的侧视图;图2为本技术一种有利于提高体育训练性能的运动鞋的底部视图。

40.本技术提供了一种技术方案:一种有利于提高体育训练性能的运动鞋,包括鞋底与鞋面,该鞋底包括下底1、中底2和外底3。其中,

41.该下底1与该鞋面连接;

42.该中底2为tpu材质且固设于该下底1的下方;

43.该外底3为橡胶材质且覆盖并连接该下底1与该中底2,该外底3分区域设置防滑凸起, 该外底3长度小于该下底1的长度,且该外底3的尾端相比于该下底1的尾端向内缩短1cm,外底3、中底2和下底1的形状不一致,根据运动的需要尽可能减小外底3、中底2和下底1 的体积,提高鞋子的轻便度。

44.本技术中鞋底分层设计,根据运动特点在中底2位置采用tpu材质,起到鞋底抗扭转作用。在外底3采用橡胶材质增加鞋底缓冲功能,且分区域设置不同的防滑凸起,尽可能增加鞋底的摩擦力,外底3长度小于下底1的长度,能够使测量距离更符合实际距离,尤其是针对跳远运动。

45.根据本技术的一些实施例,可选地,该防滑凸起包括若干个防滑条31、若干个防滑格32 和若干个防滑圈33。该防滑条31呈阶梯状高低排列设于该外底3表面的两端,该防滑格32 设于该外底3表面的中间位置,内设有若干个呈环状排列的抓力点331的该防滑圈33设于该外底3的前掌位置。

46.根据本技术的一些实施例,可选地,该防滑格32包括若干个第一防滑格321和若干个第二防滑格322。该第一防滑格321为四角锥状,该第一防滑格321密集分布设于该外底3

的前掌位置。该第二防滑格322一端凸起呈倾斜状,该第二防滑格322设于该外底3的后跟位置。两个防滑格在足弓位置过渡,第一防滑格321适用于前掌,提高前掌抓地力,第二防滑格322适用于后跟,在提高摩擦力的同时,降低后跟因受力大引起的磨损严重。应该理解的是,本技术所公开的实施例不限于这里所公开的特定处理步骤或材料,而应当延伸到相关领域的普通技术人员所理解的此类特征的等同替代。还应当理解的是,在此使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,而并不意味着限制。

47.说明书中提到的“实施例”意指结合实施例描述的特定特征、或特性包括在本技术的至少一个实施例中。因此,说明书通篇各个地方出现的短语或“实施例”并不一定均指同一个实施例。

48.此外,所描述的特征或特性可以任何其他合适的方式结合到一个或多个实施例中。在上面的描述中,提供一些具体的细节,例如厚度、数量等,以提供对本技术的实施例的全面理解。然而,相关领域的技术人员将明白,本技术无需上述一个或多个具体的细节便可实现或者也可采用其他方法、组件、材料等实现。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1