新型鞋带旋扣的制作方法

1.本实用新型涉及鞋带扣紧装置技术领域,特别涉及新型鞋带旋扣。

背景技术:

2.穿在脚上,用来保护足部,便于行走的穿着物。由皮革、布帛、胶皮等材料制成。鞋子有着悠久的发展史。大约在5000多年前的仰韶文化时期,就出现了兽皮缝制的最原始的鞋。鞋子是人们保护脚不受伤的一种工具。最早人们为了克服特殊情况,不让脚难受或者受伤,就发明了毛皮鞋子。各种样式功能的鞋子随处可见。

3.鞋带作为鞋子的配件,是一根带子,用于绑住鞋子内、外帮面,装饰帮面,调节鞋子松紧度,保证脚踝安全性等。

4.通常的鞋带调整好松紧度后,通过打结的方式进行锁定。这种方式,一来容易松脱,二来对于幼儿或者人老来说,较为不便

5.为了解决以上问题,本领域技术人员发明了鞋带旋扣。

6.中国专利授权公告号cn216723373u一种鞋带收紧装置,现提出如下方案,包括主体框架和限位棘轮,所述主体框架的上方设置有旋钮,所述旋钮的外壁固定连接有摩擦纹,所述旋钮的底端固定连接有旋转柱,所述旋转柱的外壁固定连接有导向柱,所述导向柱的外壁活动连接有与主体框架旋接的升降导筒,本实用新型通过设置限位棘轮和限位卡块,操作员带动旋钮逆时针转动,以使得旋钮转动通过旋转柱带动两组导向柱同步转动,导向柱通过工作斜槽带动弹簧片沿限位孔板的内壁竖直滑动,使得限位棘轮和限位卡块相远离,然后操作员拉动工作鞋带,调整工作鞋带的最佳长度。

7.这种鞋带收紧装置,为了方便将鞋带的一端固定在线轮上,鞋带收紧装置通常是将半成品送至安装车间,工人将鞋带一端固定在线轮后,再将收紧装置进行组装。

8.这种方式,一来容易丢失配件,二来,安装效率慢,固定鞋带的效率低下。

技术实现要素:

9.因此,针对上述的问题,本实用新型提出一种结构简单、生产成本低,提高安装效率,减少生产成本的新型鞋带旋扣。

10.为实现上述技术问题,本实用新型采取的解决方案为:新型鞋带旋扣,包括壳体,所述壳体内可旋转设置有缠绕部,所述壳体上设置有用于驱动缠绕部单向转动并且可以释放缠绕部的驱动部,所述缠绕部上开设有用于供鞋带穿过用于固定鞋带端头的若干卡线孔和若干第一通孔,一个卡线孔和一个第一通孔为一组,壳体上开设有第一穿线孔,壳体上开设有第二穿线孔,所述第一穿线孔可与第一通孔的入口端对齐、所述第二穿线孔可与卡线孔的入口端对齐。

11.进一步改进的是:所述第一通孔、卡线孔的入口端为锥形开口。

12.进一步改进的是:所述驱动部包括旋盖,所述旋盖可旋转、可上下滑移设置在所述壳体的上端部,所述缠绕部的上端面固定设置有第二齿圈,所述旋盖上设置有可与第二齿

圈相啮合的第一齿圈,旋盖和壳体之间设置有止回装置。

13.进一步改进的是:止回装置包括两根第一弹性部,所述第一弹性部的一端连接在旋盖上,第一弹性部的另一端固定设置有止回齿,所述壳体上设置有与止回齿相配合的止回齿圈。

14.进一步改进的是:所述旋盖上面设置有限位柱,所述限位柱包括两根弹性柱,所述弹性柱的上端部与旋盖固定连接,所述弹性柱的下端部固定设置有限位卡凸,两根所述弹性柱之间具有供其相互靠拢的间隙,所述缠绕部上开设有限位槽口,所述弹性柱的下端部可以穿入限位槽口。

15.进一步改进的是:所述壳体的下端部通过卡扣可拆装设置有可固定到外部鞋子上的底座。

16.进一步改进的是:所述缠绕部的周侧开设有缠绕间隙供鞋带缠绕在内。

17.进一步改进的是:限位柱、第一弹性部、止回齿、第一齿圈、壳体为一体制作而成。

18.进一步改进的是:旋盖的上端部为镂空,所述旋盖的上端部设置有可遮盖镂空的上饰盖。

19.进一步改进的是:所述缠绕部的下端面设置有第一指示箭头,所述壳体的下端面设置有第二指示箭头。

20.通过采用前述技术方案,本实用新型的有益效果是:1、通过第一穿线孔、卡线孔第一通孔、第二穿线孔的相互配合,大大提高了固定鞋带端头的效率。

21.2、由于可以一体发给客户,提高了鞋厂在装配新型鞋带旋扣的效率,降低了配件的丢失率。

22.3、通过第一齿圈、第二齿圈的第二斜面的设置,提高了新型鞋带旋扣使用时的稳定性。

23.4、限位柱、第一弹性部、止回齿、第一齿圈、旋盖为一体制作而成,这种方式大大降低了开模的成本,并且提高了生产效率,因为提高了安装效率。

附图说明

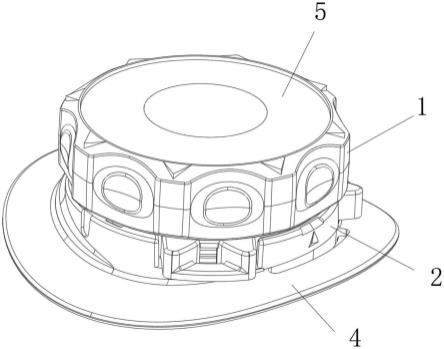

24.图1是本实用新型实施例新型鞋带旋扣外观的结构示意图。

25.图2是本实用新型实施例新型鞋带旋扣的剖视结构示意图。

26.图3是本实用新型实施例新型鞋带旋扣俯视的爆炸示意图。

27.图4是本实用新型实施例新型鞋带旋扣仰视的爆炸示意图。

28.图5是本实用新型实施例缠绕部和壳体的剖视结构示意图。

29.图6是本实用新型实施例缠绕部和第二齿圈的结构示意图。

30.图7是本实用新型实施例旋盖、第一齿圈、第二齿圈、缠绕部的结构示意图。

具体实施方式

31.现结合附图和具体实施例对本实用新型进一步说明。参考图1-7,本实用新型实施例所揭示的是新型鞋带旋扣,包括壳体2,所述壳体2内可旋转设置有缠绕部3,缠绕部3用于固定鞋带的一端,并供缠绕部3缠绕在上面,当缠绕部3转动,可以将更多的鞋带缠绕在上面,从而实现绑紧鞋带的作用。

32.所述壳体2的上端部设置有旋盖1,旋盖1可旋转设置在壳体2上,所述缠绕部3的上端面固定设置有第二齿圈11,所述旋盖1上设置有可与第二齿圈11相啮合的第一齿圈8,所述旋盖1可上下滑移设置在壳体2上,当旋盖1向下滑动,第二齿圈11与限位柱9啮合,旋盖1和壳体2之间设置有止回装置,使得当第二齿圈11和第一齿圈8啮合时,作用于止回装置,旋盖1只能单向旋转,即只能将鞋带拉紧。

33.当旋盖1向上滑动,第二齿圈11与第一齿圈8脱离,不再保持啮合状态,从而缠绕部3可以反向旋转,鞋带能够退圈,达到松开鞋带的目的。

34.具体的,止回装置包括两根第一弹性部6,所述第一弹性部6的一端连接在旋盖1上,第一弹性部6的另一端固定设置有止回齿7,所述壳体2上设置有与止回齿7相配合的止回齿圈10,止回齿圈10和止回齿7的具体配合方式的是现有技术,并且其具体结构不是本实用新型所要保护的内容,因此不在此进行赘述。

35.为了更好的限位,所述旋盖1上面设置有限位柱9,所述限位柱9包括两根弹性柱19,所述弹性柱19的上端部与旋盖1固定连接,所述弹性柱19的下端部固定设置有限位卡凸20,两根所述弹性柱19之间具有供其相互靠拢的间隙,所述缠绕部3上开设有限位槽口21,所述弹性柱19的下端部可以穿入限位槽口21,当限位卡凸20位于限位槽口21的下方时,第二齿圈11与限位柱9啮合,当向上拔动旋盖1,限位卡凸20位于限位槽口21的上方时,第二齿圈11与第一齿圈8脱离,不再啮合,从而达到释放缠绕部3的目的。

36.作用于限位柱9和限位槽口21的配合,实际上将旋盖1的上下位置分为了两个档位,并且档位非常清晰。

37.所述壳体2的上端部周侧固定设置有第一限位环22,所述旋盖1套设在壳体2上,所述旋盖1的内端面固定设置有若干限位块23,第一限位环22的下端面可与限位块23的上端面相抵顶,防止旋盖1向上脱离开壳体2。

38.当旋盖1向上滑动,作用于第一限位环22和限位块23的限位,旋盖1不会脱离开壳体2,防止新型鞋带旋扣的非人为解体。

39.为了方便将新型鞋带旋扣设置在鞋子上,所述壳体2的下端部通过卡扣可拆装设置有底座4,将底座4固定到鞋子上后,可以将壳体2通过卡扣卡设在底座4上。

40.所述壳体2的内端面固定设置有第二限位环24,所述第二限位环24的下端面可与缠绕部3的上端面相抵顶,而缠绕部3的下端面可与底座4的上端面相抵顶,从而实现将缠绕部3设置在壳体2内,而不会脱离出壳体2。

41.具体的所述缠绕部3的周侧开设有缠绕间隙12供鞋带缠绕在内。

42.具体的,参考图5,所述缠绕部3上开设有用于供鞋带穿过,用于固定鞋带端头的两道卡线孔13和两道第一通孔14,一个卡线孔13和一个第一通孔14为一组,壳体2上开设有第一穿线孔15,当鞋带穿入第一穿线孔15后,首先穿入第一通孔14,为了更好的使得鞋带穿入第一通孔14,所述第一通孔14的入口端为锥形开口,当鞋带穿过第一通孔14后,壳体2上开设有第二穿线孔16,鞋带从第二穿线孔16穿出,操作人员将鞋带穿出的一端,对折后,反向插回第二穿线孔16,插入卡线孔13中,同样为了方便鞋带插入卡线孔13,卡线孔13的入口端为锥形开口。当鞋带回插到卡线孔13后,沿着c方向拉动鞋带,作用于鞋带一般是钢丝线制成,这种对折方式就能够很好对鞋带的端头起到固定作用。

43.图中卡线孔13为通孔,实际生产中,卡线孔13也可以不为通孔。

44.进一步的,限位柱9、第一弹性部6、止回齿7、第一齿圈8、旋盖1为一体制作而成,这种方式大大降低了开模的成本,并且提高了生产效率,因为提高了安装效率。

45.如图3所示,为了实现限位柱9、第一弹性部6、止回齿7、第一齿圈8、旋盖1为一体制作而成,旋盖1的上端部为镂空以方便脱模。所述旋盖1的上端部设置有上饰盖5,上饰盖5可遮盖镂空部分,增加美观度。上饰盖5可以胶粘或者卡扣方式固定在旋盖1上。上饰盖5上可以根据客户需要进行定制图案,方便客户提高自己鞋子的识别度。

46.为了方便卡线孔13、第一通孔14对准第一穿线孔15、第二穿线孔16。所述缠绕部3的下端面设置有第一指示箭头17,所述壳体2的下端面设置有第二指示箭头18,当缠绕部3设置在壳体2内时,当第一指示箭头17对准第二指示箭头18即为图5所示的对其的状态。

47.当旋盖1扣合在壳体2上后,从壳体2的下开口出安装入缠绕部3,弹性柱19下端部的限位卡凸20卡在限位槽口21的下方,初步对缠绕部3进行了固定,避免了缠绕部3脱离壳体2,此时的桩体为图1中所示的不具有底座4状态,此时即可进行穿设鞋带使得鞋带的端头固定在缠绕部3上。

48.通过旋盖1带动缠绕部3转动,使得第一指示箭头17对准第二指示箭头18,此时第一通孔14的入口处对准第一穿线孔15,作用于第一通孔14的入口端为锥形开口,操作人员可以很方便的将鞋带穿入第一通孔14,基本实现盲穿。

49.鞋带在第一通孔14的引导下(第一通孔14同时对鞋带具有引导作用),从第一通孔14的出口端穿出,此时第一通孔14的出口端正好对准第二穿线孔16,操作人员将鞋带穿出的一端,对折后,反向插回第二穿线孔16,插入卡线孔13中,同样作用于卡线孔13的入口端为锥形开口,操作人员穿线难度低,基本实现盲操,当鞋带穿过卡线孔13,抵顶在壳体内壁(如果卡线孔13不是通孔,既抵顶在卡线孔13的底壁上),即可沿着图5所示的c方向拉动鞋带,即完成了鞋带端头的固定。

50.这种固定方式,效率高。并且相比于之前的打结、或者其他方式的固定,无需裁剪多余鞋带线头,进一步提高物料利用率,提高安装效率。

51.为了避免由于鞋带的拉力、以及人体运动时导致的鞋子的震动,从而导致的旋盖1向上滑动,使得第二齿圈11和第一齿圈8相脱离,从而导致鞋带的松动。具体参考图6、图7,第一齿圈8的斜齿的结构与第二齿圈11的斜齿相同,以第二齿圈11的斜齿为例进行说明,第二齿圈11的斜齿的第一斜面与缠绕部3的夹角a为钝角,此为现有的第二齿圈11的斜齿均相同的技术特征。现有技术中,第二齿圈11的斜齿相对于第一斜面的面为竖直面,本实用新型改进点为,第二齿圈11的斜齿相对于第一斜面的面为第二斜面,第二斜面与缠绕部3的上端面的夹角b为锐角。

52.第一齿圈8的斜齿的结构与第二齿圈11的斜齿相同,不再赘述,具体参考图7,当第二齿圈11和第一齿圈8啮合时,作用于鞋带的反向作用力,第二齿圈11的斜齿和第一齿圈8的斜齿的两个第二斜面相啮合,产生了一个相互扣合的效果,因此旋盖1在非人为操作的情况下,作用于相互扣合的效果,难以向上滑移,再结合止回装置,缠绕部3不会逆时针旋转,导致鞋带的松动。

53.为了对旋盖1更好的限位,现有技术的做法,通常是增加限位卡凸20对旋盖1的阻力,但是这种增大阻力的做法,又增加了用户操作时的难度。本实用新型实施例,通过将原本第二齿圈11的斜齿和第一齿圈8的斜齿的竖直面,改为第二斜面,并充分利用鞋带的反向

拉力,使两个第二斜面相互扣合,提高了鞋带旋扣使用过程中的稳定性。

54.运用本创作所做的修饰、变化,皆属本创作主张的专利范围,而不限于实施例所揭示者。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1