一种便携式救援随行包的制作方法

本发明涉及救援包领域,尤其是涉及一种便携式救援随行包。

背景技术:

1、消防即是消除隐患,预防灾患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),主要包括火灾现场的人员救援、重要设施设备或文物的抢救、重要财产的安全保卫与抢救、扑灭火灾等。目的是尽最大的努力减少人员伤亡和财产损失。

2、而在消防救援活动中,消防人员需要在进入救援区域之前装配各类救援工具,包括各类破拆刀具、多功能且多类型的钳具、多功能用途的切割器具、维修工具组以及救护用的医疗用品。

3、为提高救援活动中的救援效率,一般消防人员会携带救援工具包装配以上救援工具,然而,相关技术中的工具包通常设置为容腔式的装载结构,使用中,使用者将救援工具存放至容腔中,然后利用拉链的方式进行封口,且对于工具包的携带,通常也仅仅采用斜挎包式或肩挎包等的单一携带方式,然而,由于救援现场的情况多变,可能需要救援人员进行快速跑动,也有可能需要救援人员空出双手进行现场搬运等,因此,单一的携带方式无法适应不同的救援场景,由对应场景导致的携带不便问题,会影响救援动作的开展;

4、同时,为满足大容量装载,传统工具包只能将工具包内部腔体的容积增大,该种方式会导致工具包的整体尺寸较大,且采用单一容腔式的装载方式,会导致彼此救援工具会相互干涉,不便救援人员及时取出,亦会影响救援动作的快速开展,即相关技术中,救援工具包的单一携带方式以及容腔式的装载方式,无法在不同的救援场景下,快速开展救援活动,存在待改进之处。

技术实现思路

1、为了提高救援人员在不同救援环境下的救援速度,本技术提供一种便携式救援随行包。

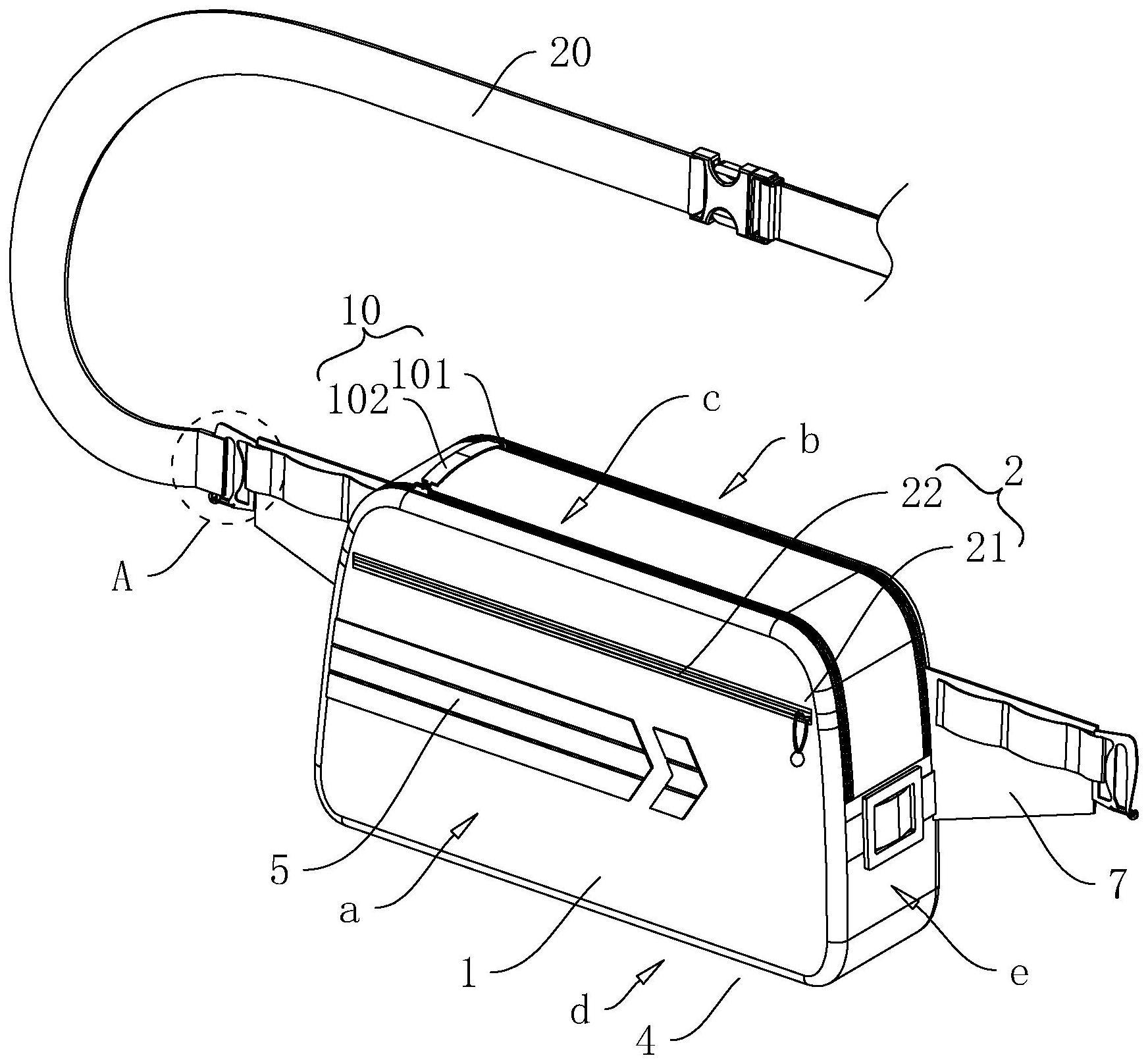

2、本技术提供的一种便携式救援随行包采用如下的技术方案:

3、一种便携式救援随行包,包括包体,所述包体的内部设置有分隔层,所述包体位于分隔层的两侧形成有第一容纳腔;

4、所述包体的内部还可拆卸连接有外用装载结构;

5、所述包体相对的两侧设置有外延挂接部,两所述外延挂接部之间可拆卸设置有背挎带;

6、所述包体的内侧、外延挂接部以及外用装载结构上均设置有若干个与救援工具形成挂接配合的第一兜挂结构,所述包体的内侧和外用装载结构上还设置有用于装载小工具的第一装载袋;

7、所述包体的开口处设置有双拉链封口结构,所述双拉链封口结构的拉动方向与分隔层的长度方向平行;

8、所述包体背离其开口的一侧设置有兜装松紧绳体,所述兜装松紧绳体与包体之间形成有插接空间;

9、所述包体还设置有与腰带形成穿接配合的穿接系统。

10、通过采用上述技术方案,利用分隔层两侧的第一容纳腔将包体内部的容纳空间进行分隔,起到初步分隔的功能,利用与包体形成可拆卸连接的外用装载结构,实际救援过程中,救援人员可将外用装载结构从包体内拆除,拿出包体之外使用;

11、该包体可存放的空间包括包体内部的第一容纳腔,还包括包体的内侧、外延挂接部以及外用装载结构上的第一兜挂结构和第一装载袋,一方面,将各个救援工具进行了分隔存放,以避免相互干涉,提高救援人员拿出救援工具的速度;另一方面,充分利用了包体内侧和外侧的空间,提高救援工具的装载率;

12、同时,利用双拉链封口结构实现包体开口的快速暴露,且双拉链封口结构可有效地增加包体开口的暴露面积,进而更加便于救援人员将包体内的救援工具快速取出;

13、另外,利用背离包体开口一侧的兜装松紧绳体与包体之间形成的插接空间,进而充分利用了包体背离开口一侧的空间,且本技术除了利用背挎带实现背挎式携带,还可以利用穿戴系统,实现与救援人员腰带之间的穿接配合,该种方式可解放救援人员的双手,进而使得救援人员根据不同的救援环境,实现多种携带方式的切换,以实现便携式穿戴,结合包体自身的结构,进而可提高救援人员在不同救援环境下的救援速度。

14、优选的,所述穿接系统包括两端呈敞口设置的穿接带,所述穿接带与腰带之间形成穿接配合。

15、通过采用上述技术方案,实际穿戴式,可直接将救援人员自身装备上带有的腰带穿入穿接带,实现包体与救援人员腰带之间的穿戴,方便快捷。

16、优选的,所述第一兜挂结构设置为兜挂带,所述兜挂带的中部呈敞口设置并形成有与救援工具形成兜装挂接的兜挂空间,且所述兜挂空间的敞口方向朝向包体的开口方向。

17、通过采用上述技术方案,利用兜挂带与包体之间形成的兜挂空间,可将救援工具直接插入兜装带的兜挂空间中,实现对救援工具的兜挂作用,该种装配方式快捷且可适配的救援工具种类较多。

18、优选的,所述外用装载结构通过魔术贴与包体的内侧形成可拆卸的粘接配合。

19、通过采用上述技术方案,利用魔术贴的方式实现外用装载结构与包体之间的可拆卸连接,方便快捷,取用时只需要接触魔术贴的粘接状态,便可将外用装载结构取出。

20、优选的,所述包体位于其开口的两侧设置有用于收缩包体整体厚度的侧围收束件。

21、通过采用上述技术方案,利用侧围收束件,可实现包体整体的厚度调节,进而使得包体内部的救援工具能够被包体束缚,减少救援工具在救援活动中带来的晃动,影响包体在救援人员身上穿戴的便携性。

22、优选的,所述双拉链封口结构包括两个平行设置在包体开口处的封口拉链,且两个所述封口拉链之间连接有快拉连接体。

23、通过采用上述技术方案,实际使用中,救援人员只需要拉动快拉连接体,便可实现两个封口拉链的运动,进而实现在增大开口面积的同时,还提高了包体开口和封口的快捷性。

24、优选的,所述包体的外侧设置有与外用装载结构形成粘接配合的第一粘接部。

25、通过采用上述技术方案,利用第一粘接部实现包体的外侧与外用装载结构之间的可拆卸配合,实际救援活动中,救援人员可直接将外用装载结构直接粘接在包体的外侧,方便外用装载结构的快速收纳,以起到应急存放功能。

26、优选的,所述穿接系统包括连接带,所述连接带的一端与兜装松紧绳体相连接,所述连接带的另一端由下至上穿过包体并与其形成穿接配合,且所述连接带穿过包体的一端设置有由上至下从腰带靠近人体的一侧饶设在腰带上的饶设部,所述饶设部的端部设置有叠合连接部,当所述饶设部饶设腰带后,所述叠合连接部位于腰带远离人体的一侧并与包体之间形成可拆卸连接。

27、通过采用上述技术方案,实际使用中,救援人员在穿戴前,将饶设部由上至下从腰带靠近人体的一侧饶设在腰带上,然后使得叠合连接部位于腰带远离人体的一侧,利用叠合连接部与包体之间形成可拆卸连接,进而可通过调节饶设带在腰带上的饶设量,进而调节兜装松紧绳体与包体之间的插接空间,一方面,可将插接空间变大,进而可适配插接装配体积较大的救援工具,另一方面,可将插接空间变小,进而实现对位于插接空间救援工具的紧固束缚能力,保证在救援动作中位于插接空间的救援工具随行的稳固性。

28、优选的,所述叠合连接部背离腰带的一侧与第一粘接部形成可拆卸的粘接配合。

29、通过采用上述技术方案,使得叠合连接部采用粘接的方式,实现可拆卸连接,进而该处的第一粘接部,一方面,起到粘接外用装载结构的功能,另一方面,起到粘接叠合连接部的功能。

30、优选的,所述饶设部靠近包体的一侧设置有与叠合连接部形成粘接配合,且粘接后的所述饶设部与叠合连接部之间形成有用于防止饶设部回缩的防退结构。

31、通过采用上述技术方案,实际使用中,可将饶设部反向折叠,使得叠合连接部与饶设部靠近包体的一侧相粘接,并利用粘接后形成的防退结构,起到防止饶设部回缩的功能,进而反向折叠后的饶设部形成套设空间,可用于挂接和穿接的功能,另外,饶设部不实现饶设腰带功能的情况下,包体上的兜装松紧绳体,还能保持插接救援工具的功能,同样地,也可通过调节饶设部和叠合连接部的粘接位置,调节插接空间的大小。

32、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

33、1.利用包体的内侧、外延挂接部以及外用装载结构上的第一兜挂结构和第一装载袋,一方面,将各个救援工具进行了分隔存放,以避免相互干涉,提高救援人员拿出救援工具的速度;另一方面,充分利用了包体内侧和外侧的空间,提高救援工具的装载率;

34、2.利用双拉链封口结构实现包体开口的快速暴露,且双拉链封口结构可有效地增加包体开口的暴露面积,进而更加便于救援人员将包体内的救援工具快速取出;

35、3.通过将兜装松紧绳体与穿接系统之间形成的连接配合,使得该包体可切换不同的携带形式,同时,还可根据救援工具的大小调节兜装松紧绳体与包体之间的插接空间,以适配多种救援环境,提高救援动作的速度。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!