一种出生牛犊的灌喂装置

1.本实用新型涉及一种出生牛犊的灌喂装置,属于畜牧养殖技术领域。

背景技术:

2.随着我国养牛业的发展,圈养模式占的比重越来越多,逐渐成为主流,圈养中对技术和管理要求最高的是种母牛的养殖,因为牛是一年一胎且多为单胎的动物,养殖母牛一年的利润只能靠出生的牛犊来实现,所以母牛的妊娠、分娩和小牛的管理极为重要。圈养使牛的运动量降低、饲料较放养单一以及应激等原因,使母牛产弱犊、早产等较多,早产和弱犊往往不能及时喝到初乳,这就要求人为干预,把母牛的初乳及时灌喂给牛犊,以保证成活率。

3.大部分种牛场在给弱犊、早产牛和不会自己吃初乳的小牛喂牛奶时,采用最多的、效果较好的是拿婴幼儿的奶瓶(包括奶嘴)灌喂,这种办法对于会吞咽的小牛效果还不错、对不会吞咽或吸奶的几乎无用。对于种牛场来说,产犊率和成活率是衡量其生产效果的最重要指标,中大规模的养殖场每年都会有弱犊、早产牛和不会吸奶的小牛的出现,这些牛犊如果能及时灌喂初乳及后续的牛奶,其死亡率将大大降低。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种出生牛犊的灌喂装置,是为了便于给早产和弱犊牛灌喂初乳和牛奶时使用的一种装置,以达到提高效率的目的。

5.本实用新型的技术方案如下:一种出生牛犊的灌喂装置,包括奶瓶或奶袋,前述的奶瓶或奶袋上设有一个连接瓶盖,该连接瓶盖上设有一根透明软管,在透明软管后半管段设有一段游离端;在透明软管前半管段通过一根连接管连接一个气囊。

6.进一步,前述的透明软管是由聚氨酯或硅胶材料制成,长度为50~70cm,直径为10~30mm。

7.进一步,在前述的透明软管的管壁上每10cm设有刻度标识。

8.进一步,前述的游离端从内缘向外缘呈半圆形弯曲。

9.进一步,前述的连接管长度为5~10cm,前述的连接管与气囊密封连接。

10.进一步,前述的连接管与前述的透明软管通过密孔接头连接;前述的密孔接头向管内设有多个凸起,在凸起上设有密孔用于通气。

11.本实用新型解决了小牛不会吞咽和吸奶时初乳或牛奶如何尽早进入牛胃的问题,即用长管插入牛犊食道,从奶瓶或奶袋中引流到食道中,顺流进入牛胃。

附图说明

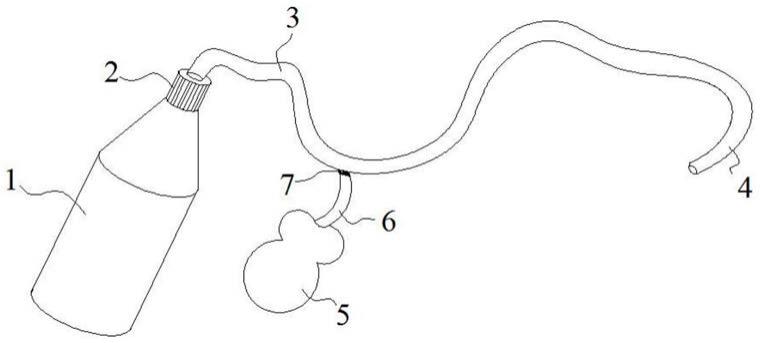

12.图1为本实用新型的结构示意图。

13.附图中的标记为:1

‑

奶瓶或奶袋,2

‑

连接瓶盖,3

‑

透明软管,4

‑

游离端,5

‑

气囊,6

‑

连接管,7

‑

密孔接头。

具体实施方式

14.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

15.本实用新型是这样实施的:如图1所示,本实用新型是一种出生牛犊的灌喂装置,它由透明软管3、气囊5、奶瓶或奶袋1和其他小部件构成。其中,透明软管3是由聚氨酯或硅胶材料制成,长度为50~70cm、最好在管壁上每10cm设置刻度标识,直径为10~30mm;其下端是游离端4,从内缘向外缘呈半圆形弯曲,以达到向牛犊食道插入时对食道黏膜刺激最低;另一端与奶瓶或奶袋1连接,密封接触,起到把奶瓶或奶袋1中的初乳或牛奶引流的作用。

16.气囊5在离透明软管3非游离端5~10cm处,有个突出小口,通过一根连接管6与气囊5密封连接;其作用是防止插管时游离端4进入牛犊气管,如果透明软管3的游离端4插入牛犊的气管则气囊5会伸缩,如果进入食道即无变化。对于灌喂操作熟练的,可以取下气囊5及其连接管6。

17.奶瓶或奶袋1是一个盛放初乳或牛奶的部件,容积要求在300~600ml,它的壁上从底部往连接瓶盖2方向应该有容积刻度。它有塑料或硅胶制成,要求瓶身柔软和透明,至少半透明,除了瓶状还可以袋状的。为了防止塑料和硅胶中有毒物质双酚等遇到高温释放,建议用小于100℃的水。

18.牛奶除了直接用产犊母牛处收集奶水外,种牛场尤其是肉牛场的牛奶是商品奶粉搅拌开水而成,用水量以奶粉封面说明为准,浓度稍微高出标准较好,温度为30~40℃。

19.牛犊灌喂需要两个人同时操作,一个用手固定小牛的头部,使嘴斜向上;另一人用经过温水或奶水润湿外壁的透明软管3的游离端4从牛嘴深入,插入食道,一般进入食道20~30cm后,透明软管3另一端与奶瓶或奶袋1的连接瓶盖2扭紧,一只手把与气囊5连接的连接管6折叠、另外一只手把奶瓶或奶袋1提高,当初乳或牛奶流入速度减缓时可通过挤压奶瓶或奶袋1加快喂食速度,直至喂食结束;结束后取出透明软管3,用水洗干净管内外和奶瓶或奶袋1,晾干后放回专用密封处。

20.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1