一种弧状折叠腿围测量装置的制作方法

1.本实用新型涉及医疗领域,特别涉及一种弧状折叠腿围测量装置。

背景技术:

2.腿围是指人体腿部围度的大小,主要分为大腿围和小腿围两种,腿围测量临床上主要应用于骨筋膜室综合症、动静脉穿刺术后并发下肢肿胀、骨科创伤及术后下肢肿胀、下肢深静脉血栓、下肢肌肉萎缩等疾病。腿围不仅反映人体腿部肌肉发育水平及发达程度,医学上还常应用于下肢深静脉血栓患者的病情监测。患者住院期间由于存在长期卧床、制动、血管损伤和血液高凝状态等因素,极易发生深静脉血栓,如果诊断和治疗不及时会造成肺栓塞、不同程度的慢性深静脉功能不全和致残等一系列并发症,给患者带来长时间的疾病痛苦,严重影响生活质量,甚至危及生命。腿围大小作为患者下肢肿胀情况的一种观察指标,能直观反映患者下肢情况,当患者两侧同处腿围相差3cm时,可结合患者下肢皮肤温度、颜色和有无疼痛感提前判断出患者是否为下肢深静脉血栓,并尽早进行血管彩超确诊。目前临床上常用的腿围测量方法为卷尺测量法,通过髌骨位置确定髌骨上15cm及髌骨下10cm的测量位置,然后于测量位置处绕腿一周测量腿围,存在人为误差,且使用步骤繁琐,影响了腿围测量的准确性。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是克服现有技术缺陷,提供一种弧状折叠腿围测量装置,最大限度的保证测量准确性,使得测量更精准,做到更加精准的读数,从而及时发现问题,尽早诊断。

4.本实用新型的目的是这样实现的:一种弧状折叠腿围测量装置,包括直线测量部和弧线测量部,所述直线测量部与弧线测量部相连接,所述直线测量部包括三根可旋转折叠的刻度尺,所述弧线测量部包括弧形固定垫和内置在弧形固定垫内的可伸缩皮尺,所述皮尺起始处设有卡扣,所述弧形固定垫上设有卡槽和皮尺复位键。

5.本实用新型工作时,直线测量部可以精准定位腿围测量位置,弧线测量部设有卡槽,将皮尺拖拉出较长一段,将卡扣置于卡槽内,按动皮尺复位键,使皮尺紧贴皮肤,此时皮尺上的读数即为测量的腿部围度。

6.本实用新型采用以上技术方案与现有技术相比:该装置可以精准定位腿围测量位置,减少因位置不准确导致的误差,且使用时更加方便,弧线测量部设有卡槽,使得皮尺更紧贴皮肤,更有利于读数,另外使用后可以折叠存放,体积小便于携带收纳。

7.为了根据测量部位的不同调节测量距离,所述三根可旋转折叠的刻度尺的连接处设有旋转折叠槽。

8.为了更精准的定位腿围测量位置,所述三根可旋转折叠的刻度尺长度均为5cm。

9.为了使读数更加精准方便,所述弧形固定垫的弧线边缘长度与皮尺的起始处的刻度相同。

10.为了能够更好的与患者腿部贴合,所述弧形固定垫采用医用柔性材料制成。

附图说明

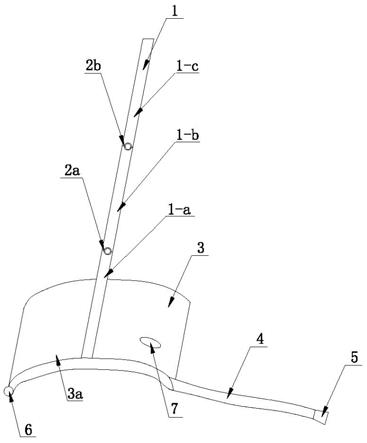

11.图1本实用新型的结构示意图。

12.图2(a)本实用新型测量前的展开状态图。

13.图2(b)本实用新型测量时的状态图。

14.图3本实用新型收纳时的俯视图。

15.其中,1直线测量部,1

‑

a第一刻度尺,1

‑

b第二刻度尺,1

‑

c第三刻度尺, 2a、2b旋转折叠槽,3弧线测量部,3a弧形固定垫,4皮尺,5卡扣,6卡槽,7皮尺复位键。

具体实施方式

16.如图1所示的一种弧状折叠腿围测量装置,包括直线测量部1和弧线测量部3,直线测量部1与弧线测量部3相连接,直线测量1部包括三根可旋转折叠的刻度尺,三根可旋转折叠的刻度尺的连接处设有旋转折叠槽2a、2b,三根可旋转折叠的刻度尺长度均为5cm,弧线测量部3包括弧形固定垫3a和内置在弧形固定垫内的可伸缩皮尺4,皮尺4起始处设有卡扣5,弧形固定垫3a上设有卡槽6和皮尺复位键7,弧形固定垫3a的弧线边缘长度与皮尺4的起始处的刻度相同,弧形固定垫3a采用医用柔性材料制成。

17.本实用新型工作时,如图2(a)所示,大腿围测量时将刻度尺完全展开为15cm,将第三刻度尺1

‑

c的d点放置于髌骨上缘处以确定髌骨上大腿围测量位置a点,小腿围测量时将第三刻度尺1

‑

c折叠至第二刻度尺1

‑

b内,将旋转折叠槽2b处放置于髌骨下缘处以确定髌骨下小腿围测量位置a点,弧形固定垫3a的弧线边缘长度,即卡槽6到e处之间为5cm,卡扣5起始点刻度也为5cm,如图2(b)所示,使用时将皮尺拖拉出较长一段,将卡扣5置于卡槽6内,按皮尺复位键7,将皮尺部分回收入卡槽6内且贴紧皮肤,此时e处读数即为测量的腿围数;如图3所示,收纳时将卡扣5从卡槽6中取出,按皮尺复位键7回收皮尺,依次将直线测量装置的刻度尺按“三二一”的顺序旋转折叠,使之最终回收至5cm长,将直线测量部向弧线测量部平面方向旋转,最终归为同一平面。

18.本实用新型中涉及到的伸缩皮尺的内部结构为现有技术,本方案中就不再多赘述。

19.本实用新型并不局限于上述实施例,在本实用新型公开的技术方案的基础上,本领域的技术人员根据所公开的技术内容,不需要创造性的劳动就可以对其中的一些技术特征作出一些替换和变形,这些替换和变形均在本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1