椎间融合器的制作方法

1.本实用新型涉及椎间融合术辅助装置领域,具体而言,涉及一种椎间融合器。

背景技术:

2.脊柱病理状态如:退行性椎间盘疾病、椎间盘突出症、骨质疏松症、脊椎前移、狭窄、肿瘤、脊柱侧凸及其他弯曲异常、脊柱后凸和骨折的可起因可能包括多种,例如:创伤、疾病以及衰老等。脊柱的病症通常导致包括畸形、疼痛、神经损伤、以及行动能力的部分或完全丧失的症状。而这些脊柱病症的手术治疗包括融合术、固定术、矫正、部分或完全椎间盘切除术等。其中,脊椎融合术对于治疗较严重脊柱病症具有良好的效果。脊椎融合术需要将椎间融合器植入患者体内,使上下两节原本可活动的椎体通过融合器连接在一起,从而达到使椎节间更加稳固的效果。

3.目前的椎间融合器一般包括顶层、底层和中间层,顶层、底层与中间层之间分别设置有连接结构。但现有技术中连接结构的连接强度较低。在患者的椎体与椎间融合器融合的前期,患者的椎体与椎间融合器并未完全融合,此时患者在做脊柱弯曲动作时,由于椎间融合器会受到前后方向上的剪切力,可能会导致椎间融合器的连接结构断裂,使得顶层或底层从中间层上脱开,导致手术失败。

技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的在于提供一种椎间融合器,以解决现有技术中的椎间融合器的稳定性差的问题。

5.为了实现上述目的,本实用新型提供了一种椎间融合器,包括:支撑体,支撑体的上表面和下表面上分别设置有第一通槽和第二通槽;第一融合板和第二融合板,第一融合板设置于第一通槽内,第二融合板设置于第二通槽内;第一止挡结构,设置在支撑体和第一融合板之间以防止第一融合板脱离第一通槽;第二止挡结构,设置在支撑体和第二融合板之间以防止第二融合板脱离第二通槽。

6.进一步地,第一止挡结构包括设置在第一通槽上的第一倾斜槽壁以及与第一倾斜槽壁配合的第一楔块;第二止挡结构包括设置在第二通槽上的第二倾斜槽壁以及与第二倾斜槽壁配合的第二楔块。

7.进一步地,第一止挡结构包括与第一融合板连接的第一楔块,第一通槽包括第一倾斜槽壁,至少部分第一倾斜槽壁位于第一楔块的上方;第二止挡结构包括与第二融合板连接的第二楔块,第二通槽包括第二倾斜槽壁,至少部分第二倾斜槽壁位于第二楔块的上方。

8.进一步地,第一止挡结构包括第一限位凹槽和设置在第一限位凹槽内第一限位凸起,第一限位凹槽和第一限位凸起中的一个设置在第一融合板上,第一限位凹槽和第一限位凸起中的另一个设置在支撑体上,第一限位凹槽的槽口的宽度小于第一限位凹槽的最大槽宽;第二止挡结构包括第二限位凹槽和设置在第二限位凹槽内第二限位凸起,第二限位

凹槽和第二限位凸起中的一个设置在第二融合板上,第二限位凹槽和第二限位凸起中的另一个设置在支撑体上,第二限位凹槽的槽口的宽度小于第二限位凹槽的最大槽宽。

9.进一步地,第一限位凸起包括球状部和连接球状部与第一融合板的连接部,连接部的直径小于球状部的直径,第一限位凹槽包括容纳球状部的第一槽段和容纳连接部的第二槽段,第二槽段的靠近第一融合板的端口形成第一限位凹槽的槽口;第二限位凸起包括球状部和连接球状部与第二融合板的连接部,连接部的直径小于球状部的直径,第二限位凹槽包括容纳球状部的第三槽段和容纳连接部的第四槽段,第四槽段的靠近第二融合板的端口形成第二限位凹槽的槽口。

10.进一步地,椎间融合器还包括:第一限位结构,第一限位结构包括第一限位槽以及设置在第一限位槽内的第一限位块,第一限位槽和第一限位块中的一个设置在支撑体上,第一限位槽和第一限位块中的另一个设置在第一融合板上;第二限位结构,第二限位结构包括第二限位槽以及设置在第二限位槽内的第二限位块,第二限位槽和第二限位块中的一个设置在支撑体上,第二限位槽和第二限位块中的另一个设置在第二融合板上。

11.进一步地,第一通槽的槽壁和第二通槽的槽壁上均设置有凸出的纹理结构。

12.进一步地,第一融合板和第二融合板均包括板本体和设置于板本体上的齿形部,齿形部包括多个齿形凸起,多个齿形凸起沿椎间融合器的前后方向上间隔布置。

13.进一步地,椎间融合器还包括贯穿第一融合板的上表面和第二融合板下表面的放置孔,板本体包括实心层和多孔层,实心层设置在多孔层和支撑体之间,实心层包括实心层本体及设置在实心层本体上的加强筋,加强筋包括第一环形筋和位于第一环形筋内部的第二环形筋,第二环形筋内部形成部分放置孔,多孔层设置在第一环形筋和第二环形筋之间。

14.进一步地,齿形凸起为实心结构。

15.进一步地,第一融合板朝向支撑体的表面为第一弧形面,第二融合板朝向支撑体的表面为第二弧形面。

16.进一步地,支撑体为peek材质,第一融合板和第二融合板为钛合金材质。

17.应用本实用新型的技术方案,椎间融合器能够安装在患者的上、下两节脊椎之间,椎间融合器包括三层结构,第一融合板与患者的上椎节接触,第二融合板与患者的下节脊椎接触,第一融合板和第二融合板之间设置有支撑体作为支撑结构。采用这种多层结构的设计能够使得椎间融合器的弹性模量更接近患者椎体的弹性模量,从而有利于患者的自体骨与椎间融合器进行融合。上述结构中,由于第一融合板设置于第一通槽内,第一通槽前槽壁以及后槽壁能够在椎间融合器的前后方向上对第一融合板进行限位,从而防止第一融合板在前后方向上从支撑体上脱开。另外,第一止挡结构设置在支撑体和第一融合板之间,第一止挡结构能够在竖直方向上对第一融合板进行限位,从而防止第一止挡结构向上从支撑体上脱开。相应地,第二通槽也能够在前后方向上对第二融合板进行限位,第二止挡结构能够在竖直方向上对第二融合板进行限位。上述结构能够提升椎间融合器的稳定性,从而有利于患者的自体骨与椎间融合器快速融合,便于提升患者椎节间的稳定性。

附图说明

18.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。

在附图中:

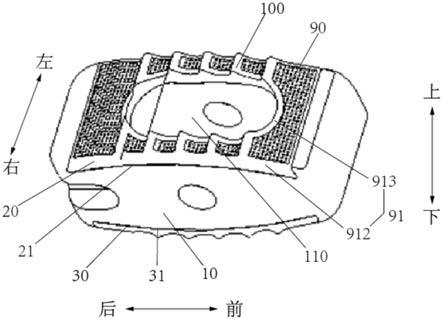

19.图1示出了根据本实用新型的椎间融合器的实施例一的立体结构示意图;

20.图2示出了图1的椎间融合器的纵剖结构示意图;

21.图3示出了图2的椎间融合器的局部放大图;

22.图4示出了图1的椎间融合器的支撑体的纵剖结构示意图;

23.图5示出了根据本实用新型的椎间融合器的实施例二的纵剖结构示意图;以及

24.图6示出了图5的椎间融合器的局部放大图。

25.其中,上述附图包括以下附图标记:

26.10、支撑体;11、第一通槽;12、第二通槽;20、第一融合板;21、第一弧形面;30、第二融合板;31、第二弧形面;40、第一止挡结构;41、第一倾斜槽壁;42、第一楔块;43、第一限位凹槽;431、第一槽段;432、第二槽段;44、第一限位凸起;50、第二止挡结构;51、第二倾斜槽壁;52、第二楔块;53、第二限位凹槽;531、第三槽段;532、第四槽段;54、第二限位凸起;61、球状部;62、连接部;70、第一限位结构;71、第一限位槽;72、第一限位块;80、第二限位结构;81、第二限位槽;82、第二限位块;90、板本体;91、实心层;911、实心层本体;912、第一环形筋;913、第二环形筋;92、多孔层;100、齿形部;101、齿形凸起;110、放置孔。

具体实施方式

27.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

28.如图1和图4所示,实施例一的椎间融合器包括:支撑体10、第一融合板20、第二融合板30、第一止挡结构40以及第二止挡结构50。其中,支撑体10的上表面和下表面上分别设置有第一通槽11和第二通槽12;第一融合板20设置于第一通槽11内,第二融合板30设置于第二通槽12内;第一止挡结构40设置在支撑体10和第一融合板20之间以防止第一融合板20脱离第一通槽11;第二止挡结构50设置在支撑体10和第二融合板30之间以防止第二融合板30脱离第二通槽12。

29.应用本实施例的技术方案,椎间融合器能够安装在患者的上、下两节脊椎之间,椎间融合器包括三层结构,第一融合板20与患者的上椎节接触,第二融合板30与患者的下节脊椎接触,第一融合板20和第二融合板30之间设置有支撑体10作为支撑结构。采用这种多层结构的设计能够使得椎间融合器的弹性模量更接近患者椎体的弹性模量,从而有利于患者的自体骨与椎间融合器进行融合。上述结构中,由于第一融合板20设置于第一通槽11内,第一通槽11前槽壁以及后槽壁能够在椎间融合器的前后方向上对第一融合板20进行限位,从而防止第一融合板20在前后方向上从支撑体10上脱开。另外,第一止挡结构40设置在支撑体10和第一融合板20之间,第一止挡结构40能够在竖直方向上对第一融合板20进行限位,从而防止第一止挡结构40向上从支撑体10上脱开。相应地,第二通槽12也能够在前后方向上对第二融合板30进行限位,第二止挡结构50能够在竖直方向上对第二融合板30进行限位。上述结构能够提升椎间融合器的稳定性,从而有利于患者的自体骨与椎间融合器快速融合,便于提升患者椎节间的稳定性。

30.在本实施例中,支撑体10为peek材质,第一融合板20和第二融合板30为钛合金材质。上述结构中,钛合金材质与患者自体骨的相容性较好,有利于患者自体骨的迅速长入,

但钛合金材质的弹性模量较大,采用纯钛合金材质的椎间融合器容易导致椎间融合器下沉入患者的椎体内。peek材质的弹性模量与骨骼的弹性模量较为接近,有利于患者骨骼的生长。但peek材质与患者骨细胞的相容性较差,采用纯peek材质椎间融合器容易导致患者的自体骨难以长入椎间融合器内。上述结构的椎间融合器采用钛合金和peek的复合材质,与患者椎体接触的第一融合板20和第二融合板30采用钛合金材质,第一融合板20和第二融合板30之间采用peek材质的支撑体10,从而一方面提升了椎间融合器与患者自体骨的相容性,另一方面使得椎间融合器的弹性模量与患者椎体的弹性模量接近,有利于患者自体骨的迅速长入。

31.如图1至图4所示,在实施例一中,第一止挡结构40包括与第一融合板20连接的第一楔块42,第一通槽11包括第一倾斜槽壁41,至少部分第一倾斜槽壁41位于第一楔块42的上方;第二止挡结构50包括与第二融合板30连接的第二楔块52,第二通槽12包括第二倾斜槽壁51,至少部分第二倾斜槽壁51位于第二楔块52的上方。上述结构中,第一倾斜槽壁41能够在竖直方向上对第一楔块42形成止挡,从而能够防止第一融合板20从第一通槽11内脱出。相应地,第二倾斜槽壁51能够在竖直方向上对第二楔块52形成止挡,从而能够防止第二融合板30从第一通槽11内脱出。上述结构简单,便于加工,且能够起到较好的止挡效果。

32.如图2和图4所示,在实施例一中,椎间融合器还包括:第一限位结构70,第一限位结构70包括第一限位槽71以及设置在第一限位槽71内的第一限位块72,第一限位槽71设置在支撑体10上,第一限位块72设置在第一融合板20上;第二限位结构80,第二限位结构80包括第二限位槽81以及设置在第二限位槽81内的第二限位块82,第二限位槽81设置在支撑体10上,第二限位块82设置在第二融合板30上。上述结构中,当第一融合板20具有沿椎间融合器的左右方向移动的趋势时,第一限位槽71的槽壁能够对设置在第一融合板20上的第一限位块72形成止挡,从而防止第一融合板20沿椎间融合器的左右方向从支撑体10上脱出。相应地,当第二融合板30具有沿椎间融合器的左右方向移动的趋势时,第二限位槽81的槽壁能够对设置在第二融合板30上的第二限位块82形成止挡,从而防止第二融合板30沿椎间融合器的左右方向从支撑体10上脱出。上述结构简单,便于加工,且能够起到较好的限位效果。当然,在图中未示出的其他实施例中,第一限位槽71也可以设置在第一融合板20上,第一限位块72设置在支撑体10上。相应地,第二限位槽81也可以设置在第二融合板30上,第二限位块82设置在第二融合板30上。

33.如图2和图4所示,在实施例一中,第一通槽11的槽壁和第二通槽12的槽壁上均设置有凸出的纹理结构。上述结构中,第一通槽11的前、后槽壁上均设置有纹理结构,纹理结构能够增大第一融合板20与第一通槽11之间的摩擦力,从而降低第一融合板20在第一通槽11产生晃动(上下晃动或左右晃动)的概率,便于提升椎间融合器的稳定性。提升椎间融合器的稳定性有利于形成稳定的椎节间环境,从而有利于患者的自体骨与椎间融合器的快速融合。另外,纹理结构也能够与第一融合板20形成轻微的过盈配合关系,从而提升了第一通槽11对第一融合板20的限位效果。相应地,第二通槽12的前、后槽壁上也设置有纹理结构,从而提升了第二通槽12对第二融合板30的限位效果。

34.如图1和图2所示,在实施例一中,第一融合板20和第二融合板30均包括板本体90和设置于板本体90上的齿形部100,齿形部100包括多个齿形凸起101,多个齿形凸起101沿融合器的前后方向上间隔布置。上述结构中,在脊椎融合前期,当患者进行脊柱弯曲运动

时,椎间融合器可能在患者的椎节间发生窜动,这种情况不利于患者的自体骨快速长入椎间融合器内。齿形部100的齿形凸起101能够增大椎间融合器与患者的椎节间的摩擦力,从而降低椎间融合器在患者的椎节间发生窜动的概率,提升了患者椎间融合的速率。

35.如图1和图3所示,在实施例一中,椎间融合器还包括贯穿第一融合板20的上表面和第二融合板30下表面的放置孔110,板本体90包括实心层91和多孔层92,实心层91设置在多孔层92和支撑体10之间,实心层91包括实心层91本体及设置在实心层本体911上的加强筋,加强筋包括第一环形筋912和位于第一环形筋912内部的第二环形筋913,第二环形筋913内部形成部分放置孔110,多孔层92设置在第一环形筋912和第二环形筋913之间。上述结构中,放置孔110和多孔层92内能够填充患者的自体骨作为植入物,多孔层92内具有相互连通的细微孔隙结构,这种结构使得多孔层92的表面较为粗糙,从而能够增加患者的上椎节和下椎节与多孔层92的接触面积,进而增大了上椎节和下椎节与植入物接触的几率,提升了患者上椎节和下椎节与椎间融合器的融合速度。但由于多孔层92的强度较小,将第一融合板20或第二融合板30整体采用多孔结构设计会使得第一融合板20和第二融合板30的强度较低,易发生形变。上述结构采用实心层91作为基础,并在实心层91上设置加强筋能够增加第一融合板20和第二融合板30的强度,降低第一融合板20和第二融合板30发生形变的几率。

36.需要说明的是,多孔层92内的细微孔隙结构的孔径在500

‑

1200μm之间,优选地,细微孔隙结构的孔径为800μm。多孔层92的厚度在0.5mm至0.6mm之间。

37.如图1所示,在实施例一中,齿形凸起101为实心结构。上述结构能够提升齿形部100的强度,从而增加第一融合板20和第二融合板30的整体强度。

38.如图1所示,在实施例一中,第一融合板20朝向支撑体10的表面为第一弧形面21,第二融合板30朝向支撑体10的表面为第二弧形面31。上述结构中,第一融合板20与支撑体10的接触面为第一弧形面21,弧形面使得第一融合板20与支撑体10的接触面积较大,有利于分散接第一融合板20与支撑体10之间的载荷,降低了第一融合板20发生形变的几率。相应地,第二融合板30与支撑体10的接触面为第二弧形面31,第二弧形面31也能起到和第一弧形面21相同的效果。

39.需要说明的是,第一融合板20的上表面为弧形面设计,这种方式使得第一融合板20与患者上椎节的贴合性更好。相应地,第二融合板30的下表面为弧形面设计,提升了第二融合板30与患者下椎节的贴合性。

40.如图5所示,实施例二的椎间融合器与实施例一的椎间融合器的区别在于第一止挡结构40和第二止挡结构50的具体形状不同。其中,第一止挡结构40包括第一限位凹槽43和设置在第一限位凹槽43内第一限位凸起44,第一限位凹槽43和第一限位凸起44中的一个设置在第一融合板20上,第一限位凹槽43和第一限位凸起44中的另一个设置在支撑体10上,第一限位凹槽43的槽口的宽度小于第一限位凹槽43的最大槽宽;第二止挡结构50包括第二限位凹槽53和设置在第二限位凹槽53内第二限位凸起54,第二限位凹槽53和第二限位凸起54中的一个设置在第二融合板30上,第二限位凹槽53和第二限位凸起54中的另一个设置在支撑体10上,第二限位凹槽53的槽口的宽度小于第二限位凹槽53的最大槽宽。上述结构中,由于第一限位凹槽43的槽口的宽度小于第一限位凹槽43的最大槽宽,当第一限位凸起44插入第一限位凹槽43内后,第一限位凹槽43的槽壁能够在竖直方向上对第一限位凸起

44形成止挡。同时,第一限位凹槽43的槽壁也能够在椎间融合器的前后方向和左右方向上对第一限位凸起44形成限位,从而提升第一止挡结构40的限位效果。相应地,第二止挡结构50也能够起到和第一止挡结构40相同的效果。

41.如图5和图6所示,在实施例二中,第一限位凸起44包括球状部61和连接球状部61与第一融合板20的连接部62,连接部62的直径小于球状部61的直径,第一限位凹槽43包括容纳球状部61的第一槽段431和容纳连接部62的第二槽段432,第二槽段432的靠近第一融合板20的端口形成第一限位凹槽43的槽口;第二限位凸起54包括球状部61和连接球状部61与第二融合板30的连接部62,连接部62的直径小于球状部61的直径,第二限位凹槽53包括容纳球状部61的第三槽段531和容纳连接部62的第四槽段532,第四槽段532的靠近第二融合板30的端口形成第二限位凹槽53的槽口。上述结构中,第一限位凸起44的连接部62的直径小于球状部61的直径,当第一融合板20具有向上移动的趋势时,第一槽段431的槽壁能够对球状部61形成止挡,从而防止第一融合板20从支撑体10上脱出。同时,第一限位凹槽43的槽壁也能够在椎间融合器的前后方向和左右方向上对第一限位凸起44形成限位,从而提升第一止挡结构40的限位效果。相应地,第二止挡结构50也能够起到和第一止挡结构40相同的效果。上述结构简单,便于加工,且能够提升第一止挡结构40和第二止挡结构50的止挡效果。

42.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1