椎间融合器的制作方法

1.本实用新型涉及医疗器械领域,具体而言,涉及一种椎间融合器。

背景技术:

2.椎间盘退行性病变是一种常见的骨科疾病,现代医学实施椎间融合手术治疗椎间盘退行性病变已经相当成熟,但在一些病例中,由于植入的常规椎间融合器仅能够作为支撑椎体间隙的植入物,常见的椎间融合器植入物通常为钛合金材料或者peek材料制成,或者通过采用3d打印技术使用钛合金材料制成。

3.腰椎间融合术是治疗脊柱疾病的方法之一,每年越来越多的人群接受椎间融合术的治疗。腰椎间融合术往往由于融合器假体的刚度远远大于人体自身椎体骨骼的刚度,手术后融合器假体出现沉陷而导致并发症的发生。

技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的在于提供一种椎间融合器,以解决相关技术中的手术后融合器假体出现沉陷而导致并发症的问题。

5.为了实现上述目的,本实用新型提供了一种椎间融合器,包括:融合本体,包括第一框架、第二框架和多个弯曲板,多个弯曲板间隔地设置在第一框架和第二框架之间,融合本体上设置有上下贯通的贯通空间;第一板体,设置在融合本体的上端,第一板体具有与贯通空间连通的第一窗口;第二板体,设置在融合本体的下端,第二板体具有与贯通空间连通的第二窗口。

6.进一步地,贯通空间包括设置在第一框架上的第一通孔、设置在第二框架上的第二通孔以及设置在多个弯曲板之间的第三通孔。

7.进一步地,每个弯曲板包括第一弯曲段和分别位于第一弯曲段的两端的两个第二弯曲段,两个第二弯曲段中的一个与第一框架连接,另一个与第二框架连接,第一弯曲段的弯曲方向与第二弯曲段的弯曲方向相反。

8.进一步地,融合本体还包括连接在第一框架和第二框架之间的第一筒体以及连接在第一框架和第二框架之间的第二筒体,贯通空间位于第一筒体和第二筒体之间,第一筒体的轴线平行于或者倾斜于每个弯曲板的轴线,第二筒体的轴线平行于或者倾斜于每个弯曲板的轴线。

9.进一步地,第一筒体包括左半筒体和右半筒体,多个弯曲板中朝向左半筒体的弯曲板弯曲方向与左半筒体的弯曲方向相同,多个弯曲板中朝向右半筒体的弯曲板弯曲方向与右半筒体的弯曲方向相同。

10.进一步地,第一板体和第二板体均包括板体本体和设置在板体本体上的齿形部,齿形部位于板体本体远离融合本体的表面上。

11.进一步地,齿形部包括多个三角形齿部和/或多个梯形齿部和/或多个锯齿形齿部。

12.进一步地,椎间融合器的中间部分的高度大于椎间融合器的两端的高度。

13.进一步地,椎间融合器还包括通过注塑或者压铸工艺形成第一嵌合层,第一板体与融合本体通过第一嵌合层连接,椎间融合器还包括通过注塑或者压铸工艺形成第二嵌合层,第二板体与融合本体通过第二嵌合层连接。

14.进一步地,第一板体、第二板体、第一框架以及第二框架均呈弧形状。

15.应用本实用新型的技术方案,椎间融合器包括:融合本体、第一板体和第二板体。融合本体包括第一框架、第二框架和多个弯曲板。多个弯曲板间隔地设置在第一框架和第二框架之间。融合本体上设置有上下贯通的贯通空间。第一板体设置在融合本体的上端,第一板体具有与贯通空间连通的第一窗口。第二板体设置在融合本体的下端,第二板体具有与贯通空间连通的第二窗口。将位于相邻两个节段的腰椎椎体之间需要更换的腰间盘取出,在该相邻两个节段的腰椎椎体之间形成活动间隙,将椎间融合器植入至该活动间隙内,第一板体与上方一节段的腰椎椎体连接,第二板体与下方一节段的腰椎椎体或骶骨连接。由于融合本体位于第一板体和第二板体之间能够固定并支撑第一板体和第二板体,在第一板体和第二板体分别向融合本体施力的情况下,多个弯曲板受到作用力能够产生弹性变形,使第一板体和第二板体在一定可控范围内的弹性运动。第一板体与上方一节段的腰椎椎体直接接触,第二板体与下方一节段的腰椎椎体直接接触,第一框架和第二框架将多个弯曲板进行包覆,在多个弯曲板有效支撑的作用下,使第一框架有效地支撑第一板体以及第二框架有效地支撑第二板体,使椎间融合器具有良好的力学稳定性,使得椎间融合器实现良好支撑作用,进而使椎间融合器对脊柱椎体进行良好的支撑。其中,多个弯曲板间隔地设置能够形成镂空结构,能够极大的减小椎间融合器的弹性模量及重量,使得椎间融合器的刚度小于或者等于人体自身椎体骨骼的刚度。这样,本技术的椎间融合器能够大大减低相关技术中的融合器假体的刚度,避免手术后椎间融合器出现沉陷。同时通过相邻的弯曲板之间的间隙将颗粒骨填充至贯通空间中,将具有粘性的缓释药放置在相邻的弯曲板之间的间隙并位于颗粒骨的外侧。通过第一窗口能够使颗粒骨与上方一节段的腰椎椎体接触,通过第二窗口能够使颗粒骨与下方一节段的腰椎椎体或骶骨接触,且多个弯曲板的四周形成贯穿的结构,便于软组织附着和血运的形成,同时为第一板体和第二板体的成骨提供良好的营养环境。因此,本技术的技术方案有效地解决了相关技术中的手术后融合器假体出现沉陷而导致并发症的问题。

附图说明

16.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

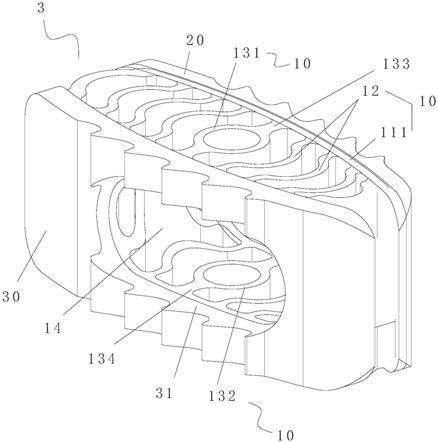

17.图1示出了根据本实用新型的椎间融合器的实施例的立体结构示意图;

18.图2示出了图1的椎间融合器植入在相邻的两个腰椎椎体之间的透视示意图;

19.图3示出了图1的椎间融合器的主视示意图;

20.图4示出了图1的椎间融合器的侧视示意图;

21.图5示出了图1的椎间融合器的俯视示意图;

22.图6示出了图1的椎间融合器的分解后的主视示意图;

23.图7示出了图1的融合本体的立体结构示意图;

24.图8示出了图7的融合本体的俯视示意图;以及

25.图9示出了图7的融合本体的侧视示意图。

26.其中,上述附图包括以下附图标记:

27.1、腰椎椎体;2、腰间盘;3、椎间融合器;10、融合本体;111、第一框架;112、第二框架;113、第一通孔;114、第二通孔;115、第三通孔;12、弯曲板;121、第一弯曲段;122、第二弯曲段;131、第一筒体;1311、左半筒体;1312、右半筒体;132、第二筒体;133、第一连接段;134、第二连接段;14、贯通空间;20、第一板体;21、板体本体;22、齿形部;23、第一窗口;30、第二板体;31、第二窗口;41、第一嵌合层;42、第二嵌合层。

具体实施方式

28.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

29.需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本技术的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

30.除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

31.如图1至图6所示,本实施例的椎间融合器包括:融合本体10、第一板体20和第二板体30。融合本体10包括第一框架111、第二框架112和多个弯曲板12。多个弯曲板12间隔地设置在第一框架111和第二框架112之间。融合本体10上设置有上下贯通的贯通空间14。第一板体20设置在融合本体10的上端,第一板体20具有与贯通空间14连通的第一窗口23。第二板体30设置在融合本体10的下端,第二板体30具有与贯通空间14连通的第二窗口31。

32.应用本实施例的技术方案,将位于相邻两个节段的腰椎椎体1之间需要更换的腰间盘2取出,在该相邻两个节段的腰椎椎体1之间形成活动间隙,将椎间融合器3植入至该活动间隙内,第一板体20与上方一节段的腰椎椎体1连接,第二板体30与下方一节段的腰椎椎体1或骶骨连接。由于融合本体10位于第一板体20和第二板体30之间能够固定并支撑第一板体20和第二板体30,在第一板体20和第二板体分别向融合本体10施力的情况下,多个弯曲板12受到作用力能够产生弹性变形,使第一板体20和第二板体30在一定可控范围内的弹

性运动。第一板体20与上方一节段的腰椎椎体1直接接触,第二板体30与下方一节段的腰椎椎体1直接接触,第一框架111和第二框架112将多个弯曲板12进行包覆,在多个弯曲板12有效支撑的作用下,使第一框架111有效地支撑第一板体20以及第二框架112有效地支撑第二板体,使椎间融合器具有良好的力学稳定性,使得椎间融合器实现良好支撑作用,进而使椎间融合器对脊柱椎体进行良好的支撑。其中,多个弯曲板12间隔地设置能够形成镂空结构,能够极大的减小椎间融合器的弹性模量及重量,使得椎间融合器的刚度小于或者等于人体自身椎体骨骼的刚度。这样,本实施例的椎间融合器能够大大减低相关技术中的融合器假体的刚度,避免手术后椎间融合器出现沉陷。同时通过相邻的弯曲板12之间的间隙将颗粒骨填充至贯通空间14中,将具有粘性的缓释药放置在相邻的弯曲板12之间的间隙并位于颗粒骨的外侧。通过第一窗口23能够使颗粒骨与上方一节段的腰椎椎体1接触,通过第二窗口31能够使颗粒骨与下方一节段的腰椎椎体1或骶骨接触,且多个弯曲板12的四周形成贯穿的结构,便于软组织附着和血运的形成,同时为第一板体20和第二板体30的成骨提供良好的营养环境。因此,本实施例的技术方案有效地解决了相关技术中的手术后融合器假体出现沉陷而导致并发症的问题。

33.在本实施例中,第一框架111和第二框架112均为桁架结构,能够使椎间融合器具有很好的稳定性和整体刚性。每个弯曲板12呈c形结构,这样容易使椎间融合器实现高度方向上的压缩及调整。

34.如图1、图7和图9所示,为了达到良好的血运供给和软组织的附着,贯通空间14包括设置在第一框架111上的第一通孔113、设置在第二框架112上的第二通孔114以及设置在多个弯曲板12之间的第三通孔115。这样,通过第一通孔113、第二通孔114以及第三通孔115使得血运更通畅,有利于促进贯通空间14内的骨颗粒与相邻的两个节段的腰椎椎体1实现更快的骨性融合。

35.如图3和图6所示,为了使每个弯曲板12具有足够的结构强度,每个弯曲板12包括第一弯曲段121和分别位于第一弯曲段121的两端的两个第二弯曲段122。两个第二弯曲段122中的一个与第一框架111连接,另一个与第二框架112连接。第一弯曲段121的弯曲方向与第二弯曲段122的弯曲方向相反。这样,使得每个弯曲板12具有较高的结构强度。同时,在第一板体20和第二板体30分别向融合本体10施力的情况下,当第一板体20向第一框架111施加作用力时,同时,第二板体30向第二框架112施加作用力时,第一框架111和第二框架112共同向弯曲板12施加的力大于弯曲板12的弹力,多个弯曲板12能实现塑性收缩。当第二板体30向第二框架112施加作用力时,同时,第二板体30向第二框架112施加作用力时,第一框架111和第二框架112共同向弯曲板12施加的力小于弯曲板12的弹力,多个弯曲板12能实现塑性回弹。进而能够降低了整体的椎间融合器的弹性模量。

36.在本实施例中,第一板体20和第二板体30均优选为类骨小梁结构。这样,第一板体20和第二板体30的内部均具有多个网格单元,每个网格单元的支点与相邻单元的支点相结合。该类骨小梁结构的孔隙在300um

‑

500um之间。第一板体20和第二板体30均采用解剖形态设计,符合人体解剖形态。更优选的是,第一板体20和第二板体30均为3d金属骨小梁结构。

37.如图1、图3、图6和图7所示,融合本体10还包括连接在第一框架111和第二框架112之间的第一筒体131以及连接在第一框架111和第二框架112之间的第二筒体132。贯通空间14位于第一筒体131和第二筒体132之间,第一筒体131的轴线平行于每个弯曲板12的轴线,

第二筒体132的轴线平行于每个弯曲板12的轴线。第一筒体131和第二筒体132能够形成通道,便于将颗粒骨和缓释药填充至椎间融合器内。具体的,通过第一筒体131将颗粒骨填充至贯通空间14中,将具有粘性的缓释药放置在第一筒体131和第二筒体132中,容易实现多种功效的融合,实现更好的术后疗效。这样,便于在相邻的两个弯曲板12之间的间隙中通过颗粒骨以及放置缓释药。缓释药优选为bmp(骨形成蛋白)和/或抗炎药物。在本实施例中,第一筒体131和第二筒体132的内孔的直径均优选为4mm。

38.当然,在其他图中未示出的实施例中,第一筒体的轴线倾斜于每个弯曲板的轴线,或者第二筒体的轴线倾斜于每个弯曲板的轴线。

39.如图3和图6所示,第一筒体131包括左半筒体1311和右半筒体1312。多个弯曲板12中朝向左半筒体1311的弯曲板12弯曲方向与左半筒体1311的弯曲方向相同,多个弯曲板12中朝向右半筒体1312的弯曲板12弯曲方向与右半筒体1312的弯曲方向相同。这样,多个弯曲板12既能够与第一框架111进行骨整合,又能够提供良好轴向的压缩刚度,进而使椎间融合器实现高度可调节。

40.如图1和图3所示,为了使第一板体20与上方一节段的腰椎椎体1实现更好的摩擦和初期稳定性,以及使第二板体30与下方一节段的腰椎椎体1实现更好的摩擦和初期稳定性,第一板体20和第二板体30均包括板体本体21和设置在板体本体21上的齿形部22,齿形部22位于板体本体21远离融合本体10的表面上。这样,第一板体20远离融合本体10的表面上,及第二板体30远离融合本体10的表面上均能够形成粗糙面,上述的粗糙面能够与上下的腰椎椎体1进行嵌入式结合,给植入后的椎间融合器3提供了初始稳定功能,以支撑上下的腰椎椎体1。这样,患者康复过程中骨细胞与微细血管沿着类骨小梁结构的微孔爬行长入,最终形成具有活性的融合嵌入式椎间融合器。在本实施例中,齿形部22为羟基磷灰石涂层。该羟基磷灰石涂层通过高温喷涂或电化学沉积得到。

41.如图1和图3所示,为了增加第一板体20和第二板体30的摩擦力,以实现良好的早期稳定性。齿形部22包括多个锯齿形齿部,这样,增加了第一板体20和第二板体30的初期固定的稳定性,使骨长入后达到长期固定。多个锯齿形齿部能够形成波浪结构。

42.当然,在其他图中未示出的实施例中,齿形部包括多个锯齿形齿部、多个三角形齿部以及多个梯形齿部。或者齿形部仅包括多个三角形齿部或者多个梯形齿部。

43.如图1和图3所示,椎间融合器的中间部分的高度大于椎间融合器的两端的高度。这样,上述的椎间融合器的结构方便植入至相邻两个节段的腰椎椎体1之间,且植入后不容易脱出、对脊柱损伤较小,并且只需植入单个椎间融合器,便能完成撑开相邻两个节段的腰椎椎体1。

44.如图3所示,椎间融合器还包括通过注塑工艺形成第一嵌合层41,第一板体20与融合本体10通过第一嵌合层41连接。椎间融合器还包括通过注塑工艺形成第二嵌合层42,第二板体30与融合本体10通过第二嵌合层42连接。上述的第一嵌合层41和第二嵌合层42能形成较好的固定及缩合状态,能够保证椎间融合器能够提供良好的稳定性和安全性。具体的,具有类骨小梁结构的第一板体20与第一框架111通过第一嵌合层41连接。具有类骨小梁结构的第二板体30与第二框架112通过第二嵌合层42连接。

45.当然,在其他图中未示出的实施例中,椎间融合器还包括通过压铸工艺形成第一嵌合层。椎间融合器还包括通过压铸工艺形成第二嵌合层。

46.如图1、图6和图7所示,第一板体20、第二板体30、第一框架111以及第二框架112均呈弧形状。这样,在椎间融合器3植入至相邻两个节段的腰椎椎体1之间后,弧形状的第一板体20和弧形状的第二板体30能够与周围生理骨结构嵌合并能够进行骨融合,进而达到长期稳定支撑的目的。

47.如图1、图6和图7所示,为了实现第一筒体131位于第一框架111和第二框架112之间,第一筒体131通过两个第一连接段133连接在第一框架111和第二框架112之间。为了实现第二筒体132位于第一框架111和第二框架112之间,第二筒体132通过两个第二连接段134连接在第一框架111和第二框架112之间。

48.如图6所示,第一弯曲段121的弧长大于第二弯曲段122的弧长。这样,一方面第一弯曲段121能够产生较好的弹性,且一个第二弯曲段122能够保证第一弯曲段121与第一框架111具有较好的连接强度,另一个第二弯曲段122能够保证第一弯曲段121与第二框架112具有较好的连接强度。

49.如图3和图6所示,第一板体20的第一端的厚度由第一板体20的第二端至第一板体20的第一端的方向上逐渐减小,第二板体30的第二端的厚度由第一板体20的第一端至第一板体20的第二端的方向上等距设置。第二板体30的第一端的厚度由第二板体30的第二端至第二板体30的第一端的方向上逐渐减小,第二板体30的第二端的厚度由第二板体30的第一端至第二板体30的第二端的方向上等距设置。这样,上述的第一板体20和第二板体30的形状便于采用侧入路植入方法,方便植入至相邻两个节段的腰椎椎体1之间,且能完成撑开相邻两个节段的腰椎椎体1的作用,使得手术简单。

50.如图8所示,融合本体10的俯视图的整体形状为矩形。在本实施例中,融合本体10、第一板体20和第二板体30的尺寸根据不同ct扫描数据获得,能够形成多解剖尺寸的椎间融合器3,保证与椎间融合器3的接触的周围组织保持原有位置状态,使得椎间融合器的外侧的融合面与临近椎体生理关节面实现良好的吻合。

51.本实施例的第一板体20和第二板体30采用3d打印工艺制造。融合本体10采用peek材料的制成,3d打印的第一板体20和第二板体30由钛合金类骨小梁能够更好的实现手术后的骨融合效果,peek材料制成的融合本体10能够减轻椎间融合器的整体重量。

52.当然,椎间融合器的材质由医用金属制成,该医用金属包括但不局限于钛及钛合金、钴合金、不锈钢、钽金属、镁合金以及peek材料。

53.当然,融合本体、第一板体和第二板体可以使用激光或高能电子束快速成型技术加工成型,还可以通过高温烧结、化学腐蚀、电化学沉积等技术加工成型,也可以通过精密铸造、焊接、机械切削或者放电加工成型。这样能够使多种医用金属符合使用要求。

54.在本实用新型的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制;方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

55.为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在

……

之上”、“在

……

上方”、“在

……

上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特

征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在

……

上方”可以包括“在

……

上方”和“在

……

下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

56.此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

57.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1