检测脑电波的可穿戴设备的制作方法

1.本实用新型涉及可穿戴设备技术领域,尤其是涉及一种检测脑电波的可穿戴设备。

背景技术:

2.信息化时代的今天,信息技术突飞猛进,可穿戴产品层出不穷,越来越多的可穿戴产品从单纯的智能功能逐渐转移至健康监测上。在多种健康监测功能中,睡眠监测是一比较重要的功能。随着社会压力越大越大,睡眠问题也逐渐年轻化,青年群体也面临着严峻的睡眠问题。脑机接口是未来的发展趋势,而在在诸多睡眠数据中脑电波是对睡眠最直观科学的依据。睡眠数据除针对睡眠健康问题以外,对于其他已知或者未知原因的疾病的溯因和治疗均有极其重要的研究意义。占据全天1/3的夜间睡眠数据对于各项疾病的溯因与治疗具有极其重要的意义。

3.现存对于睡眠脑电波检测的设备一般都存在于医院或专业医疗机构,设备体型巨大且操作要求高,需要专业人士才能使用,使用不便且费用较高。另外,在陌生环境下,存在睡眠问题的患者更难入睡,影响检测结果。

4.为了解决这一问题,需要研发一种提醒较小且操作简便的可穿戴设备,以实现对用户脑电波信息的收集整合。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供检测脑电波的可穿戴设备,以解决现有技术中存在的脑电波检测不便的技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

6.为实现上述目的,本实用新型提供了以下技术方案:

7.本实用新型提供的一种检测脑电波的可穿戴设备,包括穿戴于用户头部的睡眠监测设备以及与所述睡眠监测设备数据通信的终端;

8.所述睡眠监测设备包括控制模块以及与所述控制模块电连接的无线传输设备和电极;

9.所述终端通过所述无线传输设备与所述控制模块数据通信并控制所述电极工作。

10.该睡眠监测设备能够通过电极直接接触用户头部并将检测结果通过无线传输设备输送至终端,因此能够有效解决传统的监测设备体型过大的问题,同时能够使用户在一个轻松舒适的环境中进行睡眠监测;终端处得到的数据能够得到有效保留,同时能够结合其他的软硬件设备对其进行分析处理,以给用户提供健康建议。

11.在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。

12.作为本实用新型的进一步改进,所述电极检测到的用户的脑电波情况能储存在所述控制模块内并通过所述无线传输设备输送至所述终端处。

13.当该控制模块具有一定的储存数据的能力时,该装置就能具有更好的环境适应能

力,能有效避免因网络传输问题导致的数据丢失的情况发生。

14.作为本实用新型的进一步改进,所述睡眠监测设备为用于用户前额部分的第一监测组件,所述第一监测组件包括第一壳体以及固定设置在所述第一壳体内部的第一控制模块、第一无线传输设备、第一电极和led灯,所述led灯与所述第一控制模块相连并能在所述第一控制模块的控制下发出不同颜色和/ 或不同闪烁频率的光。

15.第一监测组件能够固定在用户的前额部分,可以用于监测用户前额处的脑电波情况。

16.作为本实用新型的进一步改进,所述第一无线传输设备为蓝牙传输设备。

17.作为本实用新型的进一步改进,所述睡眠监测设备为用于用户后脑部分的第二监测组件,所述第二监测组件包括第二壳体以及固定设置在所述第二壳体内部的第二控制模块、第二无线传输设备和第二电极,所述第二电极为爪状结构,当所述第二监测组件位于相应位置时,所述第二电极位于所述第二壳体的上表面并能直接与人体头部相贴合。

18.第二监测组件位于用户的后枕部分,可以用于检测用户后枕处(也就是后脑处)的脑电波情况。

19.作为本实用新型的进一步改进,所述第二电极包括感电爪、基底和固定架,所述感电爪穿设在所述第二壳体上,所述固定架固定设置在所述第二壳体内部,所述感电爪通过所述基底与所述固定架相连;所述固定架与所述基底通过弹簧相连,当所述感电爪受挤压时能通过所述弹簧朝向所述第二壳体内部移动。

20.在弹簧的作用下,感电爪能够在受压状态下朝向第二壳体内方向移动,在这一移动过程中,感电爪能够减少对用户头部的挤压力,同时感电爪能够在弹簧的弹力作用下紧贴用户头部,达到不给用户增加痛苦的前提下进行脑电波检测的效果。

21.作为本实用新型的进一步改进,该检测脑电波的可穿戴设备还包括一枕头,所述枕头的中部向下凹陷形成一凹槽,所述枕头除中部以外的部分放置有至少一个电子盒,所述电子盒内置电路板以及与所述电路板电连接的电源模块、震动模块和发声模块,所述震动模块和/或所述发声模块能在所述电路板的控制下启动;所述电路板能通过无线通讯与所述终端连通。

22.在使用时,可以将第二监测组件放置在枕头的凹槽处,在凹槽的作用下,第二监测组件能够牢固的固定在相应位置,不会随意位移;另外,枕头的设计也能够给用户提供一个舒适的检测环境。

23.作为本实用新型的进一步改进,该检测脑电波的可穿戴设备还包括一眼罩,所述眼罩指向眼睛部分设置有透光孔。

24.由于该可穿戴设备用于监测用户睡眠状态下的脑电波情况,因此为了配合监测使用户能够更快的进入睡眠状态,可以在用户的眼部增加一个眼罩设备;另外,眼罩处的透光孔有助于在恰当的时间内对用户进行唤醒。

25.作为本实用新型的进一步改进,还包括定位组件,所述定位组件包括一对磁铁,当所述眼罩和所述第一监测组件部分重叠佩戴时,所述定位组件能放置在所述第一监测组件两侧并实现定位。

26.作为本实用新型的进一步改进,所述第二监测组件还包括一数据传输接口,所述数据传输接口与所述第二控制模块相连。

27.该数据传输接口能够将其检测数据通过数据线等设备之间传输到相应终端。

28.相比于现有技术,本实用新型提供了一种检测脑电波的可穿戴设备,该设备结构小巧,避免去医疗机构用大型设备进行检测的繁琐之处;同时该设备与大型设备相比能够尽可能的保证用户在使用过程中生理以及心理上的舒适度,使检测结果更加准确。另外,该设备能够结合终端进行数据分析以及处理,更加方便的对用户睡眠数据进行处理;最后,该设备能够通过安装在第一监监测组件和电子盒等多种不同的组件内的相关设备对用户从声、光、电等不同角度进行睡眠辅助以及睡眠监测功能,能够在对患者进行睡眠状态监测的同时起到一定的助眠效果。

附图说明

29.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

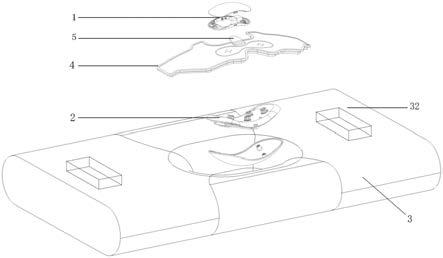

30.图1是本实用新型检测脑电波的可穿戴设备的整体结构示意图;

31.图2是图1中的第一监测组件的结构示意图;

32.图3是图2另一角度的结构示意图;

33.图4是图1中的第二监测组件的结构示意图;

34.图5是图4另一角度的结构示意图;

35.图6是图1中的眼罩和定位组件的结构示意图;

36.图7是图1中的枕头的结构示意图;

37.图8是本实用新型检测脑电波的可穿戴设备的工作流程图;

38.图9是脑电波检测通道图;

39.图10是本实用新型检测脑电波的可穿戴设备第一种使用状态的结构示意图;

40.图11是图10的侧视图;

41.图12是本实用新型检测脑电波的可穿戴设备第二种使用状态的结构示意图;

42.图13是本实用新型检测脑电波的可穿戴设备第三种使用状态的结构示意图;

43.图14是本实用新型检测脑电波的可穿戴设备中的终端架构图。

44.图中:1、第一监测组件;11、第一壳体;12、第一控制模块;13、第一电极;14、led灯;2、第二监测组件;21、第二壳体;22、第二控制模块;23、第二电极;231、感电爪;232、基底;233、固定架;234、弹簧;24、数据传输接口;3、枕头;31、凹槽;32、电子盒;4、眼罩;41、透光孔;5、定位组件。

具体实施方式

45.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。

46.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽

度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

47.在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

48.本实用新型提供了一种检测脑电波的可穿戴设备,如图1所示。该可穿戴设备包括穿戴于用户头部的睡眠监测设备以及与睡眠监测设备数据通信的终端,在使用时,该睡眠监测设备能够有效监测用户的脑电波并实时或者一定时间后将相应数据输送至与睡眠监测设备数据通信的终端处,终端能够通过相应的算法等将监测数据转换成可供医生等医疗机构人员识别的信息,该信息可以储存在终端上,也可以通过网络上传至云端。医疗机构账户能够调取用户的相应信息(此时用户可以是匿名状态)并根据上述信息进行反馈;云端数据能够将用户信息以及相应的医护人员反馈的信息汇总在一起并通过计算得出相应的解决方案。另外,该终端也可以通过相应的算法将用户在睡眠过程中出现的问题以及对应的解决方案直观的显示出来并反馈给用户。

49.该终端的具体架构和工作流程如图8和图14所示。

50.通过上述信息可以知道,该设备最重要的部分为用于在用户睡眠状态下检测脑电波的设备,即睡眠监测设备。

51.具体的,该睡眠监测设备的数量为至少一个,任一睡眠监测设备均包括控制模块以及与控制模块电连接的无线传输设备和电极;终端能够通过无线传输设备与控制模块数据通信并控制电极工作。在这一过程中终端能够方便的控制睡眠监测设备的启停,同时能够获得相应的脑电数据。

52.该睡眠监测设备能够通过电极直接接触用户头部并将检测结果通过无线传输设备输送至终端,因此能够有效解决传统的监测设备体型过大的问题,同时能够使用户在一个轻松舒适的环境中进行睡眠监测;终端处得到的数据能够得到有效保留,同时能够结合其他的软硬件设备对其进行分析处理,以给用户提供健康建议。

53.考虑到可能会存在的网络传输丢包问题,为了保证用户的监测数据能够得到有效保留,作为可选的实施方式,控制模块包括一数据存储模块,电极检测到的用户的脑电波情况能储存在控制模块内,当该睡眠监测设备与终端相连时,相应的监测数据能够通过无线传输设备输送至终端处。

54.当该控制模块具有一定的储存数据的能力时,该装置就能具有更好的环境适应能力,能有效避免因网络传输问题导致的数据丢失的情况发生。

55.在实际使用的过程中,该睡眠监测设备的数量可以是一个,也可以是多个。当用户的睡眠问题较轻时,可以仅选用一个睡眠监测设备,当用户的睡眠问题较为严重时,需要选用至少两个睡眠监测设备对用户的脑电情况进行全面监测。

56.下面以用户的睡眠问题较轻的情况进行说明:

57.具体的,此时该睡眠监测设备仅包括用于用户前额部分的第一监测组件1。第一监测组件1能够固定在用户的前额部分,可以用于监测用户前额处的脑电波情况,对应的检测位点为图9中的fp1和fp2位点。

58.第一监测组件1包括第一壳体11以及固定设置在第一壳体11内部的第一控制模块12、第一无线传输设备、第一电极13和led灯14,led灯14与第一控制模块12相连并能在第一控制模块12的控制下发出不同颜色和/或不同闪烁频率的光,如图2

‑

3所示。

59.具体的,第一壳体11为由上下两个壳状结构相互扣合(通过相互配合的定位柱和螺栓结构)形成的中空腔室,第一控制模块12、第一无线传输设备以及电源均位于其腔室内,led灯14与电源电连接但其光线照射在第一壳体11外。第一控制模块12为电路板结构,第一无线传输设备固定设置在电路板上;另外,第一控制模块12上还设置有数据分析模块、数据存储模块以及电源管理模块,同时还安装有指示灯。在使用时,led灯14能够发出不同颜色及闪烁频率的光以起到助眠和唤醒的功能;指示灯为内置在电路板上的灯光,其光感能轻微穿透第一壳体11以便用户能够直接观察到。最重要的是,第一壳体11的外侧还固定安装有开关及数据&充电口,开关起到开启、关闭该第一监测组件1的作用,同时还兼具唤醒、连接蓝牙的功能;第一壳体11上还穿设有多个第一电极13(第一电极13位于第一壳体11直接接触用户前额部分一侧),该第一电极13的接触点由铜材料制成(能够更好的接收脑电数据),其具体位置分别对应脑电检测通道图中的fp1、fp2位置,如图2所示,其中三个第一电极13分别嵌设在第一壳体11下表面的两侧(其中一侧靠近中间,方便做数据收集点的参考点)及中间位置。考虑到需要对电池进行充电处理,同时方便传输或者进行数据备份,设置第一壳体11上还安装有一接口,该接口与第一控制模块12 电连接,能够用于对第一监测组件1进行数据传输和充电。

60.此时第一监测组件1通过绑带固定在用户的前额,如图12所示。

61.在实际使用过程中,可以设置第一无线传输设备为蓝牙传输设备。

62.为了使用户能够更加容易进入睡眠状态,可以设置该设备还包括一眼罩4 结构。具体的,眼罩4包括眼罩4本体和绑带结构,该绑带结构用于将眼罩4 本体固定在用户的眼部。考虑到眼罩4的舒适度问题,眼罩4的正面材料粗纤维面料压制成型,其反面(也就是直接接触皮肤的一面)由亲肤的海绵材料制成。需要注意的是,为了保证眼罩4不会压迫用户的眼部肌肤,设置该眼罩4 为固定结构(也就是压制成型),其眼部存在一定的空间。另外,眼罩4指向眼睛部分还设置有轻微透光的透光孔41结构,该结构有助于用户唤醒,同时,也能够帮助用户在具有一定环境光照的前提下观察外部环境,避免用户佩戴后短暂时间内全盲。

63.绑带结构的末端设置有魔术贴,因此可以方便的实现对眼罩4的固定。

64.特别的,该眼罩4表面也可以根据用户自身喜好对其图案以及具体形状(不影响功能的前提下)进行个性化定制。

65.由于该可穿戴设备用于监测用户睡眠状态下的脑电波情况,因此为了配合监测使用户能够更快的进入睡眠状态,可以在用户的眼部增加一个眼罩4设备;另外,眼罩4处的透光孔41有助于在恰当的时间内对用户进行唤醒。

66.由于眼罩4能够通过绑带固定在一定位置,而第一监测组件1无法直接固定。那么,

作为可选的实施方式,该设备还包括一定位组件5,定位组件5包括一对磁铁,当眼罩4和第一监测组件1部分重叠佩戴时,定位组件5能放置在上述装置两侧并实现定位,其具体结构如图6所示。定位组件5能够利用磁铁正负极相吸的原理将眼罩4和位于用户前额的第一监测组件1连接在一起,避免第一监测组件1从用户的前额滑落或者偏移相应的检测位点,如图13所示。

67.需要注意的是,该眼罩4结构也可以供用户在日常睡眠(指不需要进行睡眠监测的情况下)时独立使用。

68.当用户的睡眠情况较为严重时,需要检测更多位点的脑电情况,此时需要多个睡眠监测设备同时工作,下面以用户的睡眠问题较为严重的情况进行说明:

69.具体的,此时该睡眠监测设备除了上述第一监测组件1以外,还包括第二监测组件2,第二监测组件2能够固定在用户的后脑部分,可以用于监测用户后脑处的脑电波情况,对应的检测位点为图9中的p3、pz、p4、o1和o2位点。

70.第二监测组件2包括第二壳体21以及固定设置在第二壳体21内部的第二控制模块22、第二无线传输设备和第二电极23,第二电极23为爪状结构,当第二监测组件2位于相应位置时,第二电极23位于第二壳体21的上表面并能直接与人体头部相贴合。第二监测组件2位于用户的后枕部分,可以用于检测用户后枕处(也就是后脑处)的脑电波情况,如图4

‑

5所示。

71.作为可选的实施方式,第二电极23包括感电爪231、基底232和固定架233,其具体结构如图5所示:感电爪231穿设在第二壳体21上,固定架233固定设置在第二壳体21内部,感电爪231通过基底232与固定架233相连;固定架 233与基底232通过弹簧234相连,当感电爪231受挤压时能通过弹簧234朝向第二壳体21内部移动。在弹簧234的作用下,感电爪231能够在受压状态下朝向第二壳体21内方向移动,在这一移动过程中,感电爪231能够减少对用户头部的挤压力,同时感电爪231能够在弹簧234的弹力作用下紧贴用户头部,达到不给用户增加痛苦的前提下进行脑电波检测的效果。

72.第二壳体21包括由上下两个壳体部分相互扣合(同样通过定位柱以及与定位柱相配合的螺栓结构相连)形成的壳状结构,其余组件位于该壳状结构内部或者侧壁上。具体的,第二控制模块22、第二无线传输设备以及相应的电源均位于其腔室内,开关和接口(包括充电接口和数据传输接口24)位于壳体外侧壁上,第二电极23穿设在壳体上并于第二控制模块22相连;第二控制模块22 位电路板结构且第二无线传输模块与第二控制模块22电连接,第二控制模块 22上还设置有相应的数据分析模块、数据存储模块以及电源管理模块,同时还安装有指示灯(指示灯为内置电路板灯光,光感可轻微穿透外壳)。开关及接口(数据&充电口)穿插在外壳上,开关能起到开启、关闭第二监测组件2的功能,同时兼具唤醒、连接蓝牙的功能;第二壳体21上还穿设有多个第二电极 23(第二电极23位于第二壳体21直接接触用户后脑部分一侧),该第二电极 23整体呈爪状结构,其具体位置分别对应脑电检测通道图中的p3、pz、p4、 o1和o2位置,如图5所示;第二电机与第二控制模块22电连接。考虑到需要对电池进行充电处理,同时方便传输或者进行数据备份,设置第二壳体21 上还安装有一接口,该接口与第二控制模块22电连接,能够用于对第二监测组件2进行数据传输和充电。

73.由于该第二监测组件2位于用户的后脑部分,为了便于用户使用,提高其检测时的

舒适度,作为可选的实施方式,设置该检测脑电波的可穿戴设备还包括一枕头3,如图7所示,该枕头3的中部向下凹陷形成一用于放置第二监测组件2的凹槽31结构。

74.另外,考虑到用户的睡眠情况,为了使用户更容易入睡,还可以在该枕头 3组件内部安装电子盒32设备。该电子盒32设备可以安装在枕头3除了凹槽 31以外的其他区域。一般而言,可以将其安装在枕头3的左右两侧。

75.具体的,该电子盒32内置一电路板结构,其内部还固定有与电路板电连接的电源模块、震动模块和发声模块,震动模块和/或发声模块能在电路板的控制下启动;电路板能通过无线通讯与终端连通。

76.在使用时,可以将第二监测组件2放置在枕头3的凹槽31处,在凹槽31 的作用下,第二监测组件2能够牢固的固定在相应位置,不会随意位移;另外,枕头3的设计也能够给用户提供一个舒适的检测环境。

77.为了提高用户的舒适度,可以设置枕头3外周侧(也就是除了凹槽31部分的其他区域)进行填充处理,为了不影响电子盒32的使用,该填充处理可以选用医疗级pc管填充物。一般可以对其进行分区填充处理,将枕头3以中部凹槽31为中心分为四部分(上下左右)分别填充,这样有助于用户根据个人的睡眠习惯进行不同体积以及硬度的填充,以得到适合自己的枕形;中间空余位置配合枕区产品使用,使用户在佩戴的时候尽可能的减小异物感。

78.上述发声模块能够发出α波、白噪音等声音进行助眠,也能够发出声音来唤醒用户;上述震动模块能够通过震动实现用户唤醒功能。

79.另外,需要注意的是,上述所提到的接口可以采用micro usb、mini usb 和type

‑

c中的任意一种结构。

80.此时该可穿戴设备的使用状态如图10

‑

11所示。

81.该可穿戴设备中选用的终端为带有显示屏幕和数据输入装置的智能设备,例如电脑、手机以及pad。一般而言,优先选用手机作为终端设备。

82.下面结合其开启和使用来对该可穿戴设备做进一步的说明。

83.首选需要明确的是该可穿戴设备为模块化结构,能够选用不同的组件来应对不同的睡眠情况,其产品能够独立使用,也可以集合使用。

84.在初次使用第一监测组件1时,长按开关一定的时间以启动该设备,当设备启动后,指示灯处于常亮状态,并能够通过第一无线传输设备与终端进行配对连接,连接成功后提示音“嘀”响一声,此时指示灯呈蓝色闪烁状态。后续正常启动时只需要按压开关即可开启和关闭,如遇卡机状态,长按开关键直至产品重启即可。

85.在正常使用时,可以用绑带包裹住第一监测组件1进行佩戴(也可以借助眼罩4进行固定处理),第一电极13接触脑电通道图的前额fp1、fp2区域,可选用直接接触的方式,也可以通过水凝胶的方式进行接触,采用水凝胶时需清洗额头,避免额头油渍过多影响使用。当第一监测组件1佩戴好后,打开终端即可进行脑电检测;此时,位于第一壳体11上的led灯14会缓慢闪烁600nm 以上的红橙色的长波光,促进褪黑素的分泌,从而达到助眠的效果。当启动用户唤醒功能时,led灯14会频闪蓝色的短波光进行唤醒服务。

86.眼罩4在使用时需要考虑两种不同的情况:第一种,仅作为眼罩4独立使用;第二种,在第一监测组件1工作时配合其使用。在独立使用眼罩4时,可以通过绑带配合魔术贴进行头部佩戴;配合第一监测组件1使用时,在眼罩4 佩戴好后,可以通过定位组件5将第一监

测组件1固定在相应的位置上来使用。

87.在初次使用第二监测组件2时,长按开关一定的时间以启动该设备,当设备启动后,指示灯呈蓝光常亮状态,并能够通过第二无线传输设备(其工作方式与第一无线传输设备相同)与终端进行配对连接,连接成功提示音“嘀”响一声,此时指示灯称蓝色闪烁状态。后续正常启动时只需要按压开关即可开启和关闭,如遇卡机状态,长按开关键直至产品重启即可。

88.在正常使用时,可以用绑带包裹住第二监测组件2进行佩戴,此时第二监测组件2中的第二电极23与用户的后脑部分贴合(第二电极23能穿过头发直接与头皮相连)并用于检测枕区p3、p2、p4、o1、o2区域,随后打开终端即能进行脑电波监测。

89.该第二监测组件2在使用时最好放置在枕头3的凹槽31上。

90.枕头3内部分隔为上下左右四个独立的区域,每一区域有一独立的拉链,通过该拉链能够调节区域内部的填充物的总量,电子盒32的数量为两个,两个电子盒32分别放置在枕头3的左右两个独立区域内。

91.具体的,为了便于使用,该电子盒32包括通过导线连接的盒状结构和开关,其中盒状结构能够放置在枕头3内,通过导线与盒状结构相连的开关能穿过拉链设置在枕头3外侧,便于用户操作并控制盒状结构的启停。在打开该开关时,盒状结构启动并能通过蓝牙与终端相连并进行数据交互。另外,该电子盒32 的充电接口也通过导线设置在枕头3外侧,该充电接口能够给电子盒32内置的电源模块充电。

92.电子盒32的具体启动流程如下:除此使用时,长按开关一定的时间以启动该设备和蓝牙,此时能够与终端进行配对连接,连接成功提示音“嘀”响一声。后续正常启动只需按压开关即可实现开启和关闭。如遇卡机状态,长按开关键直至产品重启。由于电子盒32内设置有震动模块和发声模块,因此通过终端可以控制其工作并用于引导用户睡眠或者唤醒用户。

93.通过上述内容能够清楚的知道,该可穿戴设备中的第一监测组件1、第二监测组件2和电子盒32均与终端相连,同时其脑电监测数据能够通过数据传输至云端存储,通过数据分析将脑电信息整合,并将对用户的脑电信息对接到专业医护人员进行诊察并提出解决方案,如图8所示。用户通过使用该设备进行脑电监测,同时结合医护人员提供的相应的治疗建议,能够使睡眠问题得到较大的改善。

94.以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1