一种柳叶型鼻假体的制作方法

1.本技术涉及医疗器械的领域,尤其是涉及一种柳叶型鼻假体。

背景技术:

2.目前美容行业隆鼻子使用的硅胶鼻假体,有两种形式:一种是l形鼻假体,另一种是柳叶形鼻假体,其柳叶部分结构相同,使用方式相同,都是扣在鼻梁上,靠皮肤包裹固定,现有鼻假体柳叶型鼻梁一体成型制成。

3.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有鼻尖在受力时,鼻根部容易摆动导致鼻假体脱落的缺陷。

技术实现要素:

4.为了改善鼻尖在受力时,鼻根部容易摆动导致鼻假体脱落的问题,本技术提供一种柳叶型鼻假体。

5.本技术提供的一种柳叶型鼻假体采用如下的技术方案:

6.一种柳叶型鼻假体,包括鼻梁,鼻梁包括有摆动端和固定端,摆动端与固定端之间设置有一定的空隙,摆动端与固定端相互靠近的一侧设置有连接条,连接条的两端分别与摆动端和固定端固定连接。

7.通过采用上述技术方案,通过连接条的设置,可以使得靠近鼻尖处的摆动端受力产生摆动变形时,鼻梁背离鼻尖的固定端位置不易随之移动和晃动,从而使得固定端与人体组织之间的固定性较好,提高了鼻梁植入后稳定性,使得鼻尖受力时,鼻梁不易与人体组织之间相对滑动产生脱落的情况。

8.优选的,所述摆动端靠近固定端的一侧固定设置有多个滑杆,固定端靠近摆动端的一侧开设有多个滑槽,滑杆的一端与滑槽滑动配合且滑动方向平行于鼻梁长度的延伸方向,滑杆的另一端与摆动端固定连接。

9.通过采用上述技术方案,滑杆与滑槽的滑动配合方式,使得摆动端相对于固定端发生晃动时,滑杆沿着滑槽滑动,可以在提高摆动端与固定端连接稳定性的情况下,减少摆动端摆动对固定端力的传导,从而减少了摆动端的移动对固定端的影响,提高了鼻梁植入后在人体内的稳定性。

10.优选的,所述摆动端和所述固定端相互靠近的一侧四周处均呈弧形倒角设置,两侧倒角的弧形凸面相互朝向。

11.通过采用上述技术方案,弧形倒角的设置,减少了摆动端和固定端相互靠近一侧的锋利型,提高了鼻梁佩戴的舒适感和安全性。

12.优选的,所述鼻梁的一侧表面开设有多个盲孔,盲孔均匀阵列在鼻梁的表面。

13.通过采用上述技术方案,盲孔的设置可以使得人体皮肤的组织细胞在鼻梁假体的表面进行有效的生长,提高了鼻梁假体与人体皮肤组织的连结稳定性,减少了鼻梁假体植入后移位的现象。

14.优选的,所述鼻梁靠近盲孔的内部设置有连通槽,连通槽将多个盲孔连通。

15.通过采用上述技术方案,连通槽的设置,将多个盲孔之间的区域连通起来,使得生长在盲孔内的细胞在接触诱导的作用下,相互联结生长,进一步的提高了鼻梁假体与人体皮肤组织的连结稳定性,进一步的减少了鼻梁假体植入后移位的现象。

16.优选的,所述鼻梁背离开设盲孔的一侧内部设置有遮光层,遮光层呈中空的框体结构,遮光层内部填充有颜料。

17.通过采用上述技术方案,遮光层内部的颜料设置,可以提高鼻梁的吸光能力,提高鼻梁的遮光性,减少了鼻梁假体植入后的透光现象,达到患者佩戴隐形的效果。

18.优选的,所述鼻梁的表面形成磨砂表面。

19.通过采用上述技术方案,磨砂表面的设置可以增大人体组织与鼻梁假体的接触面积,从而使得鼻梁假体不易相对于人体组织发生移位。

20.优选的,所述磨砂表面的粗糙度为1

‑

3um。

21.通过采用上述技术方案,该粗糙度下的磨砂表面能够较好的适合细胞的尺寸大小,使得人体组织较为容易在磨砂表面进行生长,使得鼻梁假体能够更好的与人体组织结合。

22.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

23.1.摆动端与固定端分离设置,提高了鼻梁受外力作用下的移动,提高了鼻梁植入人体后的固定稳定性;

24.2.滑杆和滑槽设置,在保证摆动端与固定端之间缓冲作用的同时,提高了摆动端与固定端之间的固定稳定性;

25.3.遮光层的设置,提高了鼻梁的遮光性,减少了鼻梁假体的透光现象。

附图说明

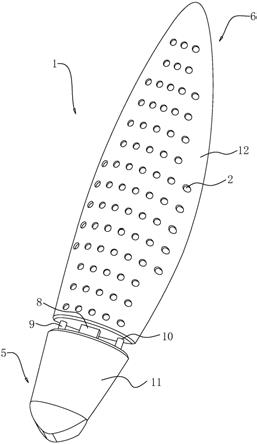

26.图1是本技术实施例中的一种柳叶型鼻假体结构示意图;

27.图2是旨在说明盲孔与连通槽连接关系的局部剖视示意图。

28.附图标记说明:1、鼻梁;11、摆动端;12、固定端;2、盲孔;3、连通槽;4、遮光层;5、鼻尖部;6、鼻根部;7、鼻背部;8、连接条;9、滑杆;10、滑槽。

具体实施方式

29.以下结合附图1

‑

2对本技术作进一步详细说明。

30.本技术实施例公开一种柳叶型鼻假体。

31.参照图1,一种柳叶型鼻假体包括鼻梁1,鼻梁1包括有摆动端11和固定端12。摆动端11与固定端12之间具有一定的空隙,空隙的间距设置为:6

‑

8mm,本实施例设置空隙为8mm。摆动端11与固定端12相互靠近的一侧呈柔性连接,鼻梁1呈柳叶型,鼻梁1的一端设置为鼻尖部5,鼻梁1背离鼻尖部5的一侧设置为鼻根部6,鼻梁1贴合人体鼻部的一侧设置为鼻背部7。鼻尖部5设置在摆动端11的位置,鼻根部6设置在固定端12的位置。在鼻梁1鼻尖部5受力时,摆动端11可以随着人体组织一同摆动,固定端12不会受力随着摆动端11摆动,从而提高了鼻梁1鼻根处于人体组织的联结稳定性,减少了鼻梁1植入人体后,受外力作用下产生脱落的情况。

32.参照图1,摆动端11靠近固定端12的一侧设置有连接条8,连接条8呈长条形设置,连接条8的一端与摆动端11一体成型制成,连接条8的另一端与固定端12的一侧一体成型固定。摆动端11与固定端12之间还设置有多个滑杆9,本实施例设置滑杆9为两个,两个滑杆9分别设置在连接条8的两侧。滑杆9的一端与摆动端11一体成型固定,固定端12靠近摆动端11的一侧开设有多个滑槽10,滑杆9的另一端与滑槽10滑动配合且滑动方向平行于鼻梁1长度的延伸方向。为了提高了鼻梁1佩戴的舒适性和摆动的安全性,本实施例设置摆动端11与固定端12相互靠近的一侧均呈弧形倒角的设置,且两侧倒角的弧形凸面相互朝向。

33.当鼻尖部5受力时,因为连接条8的柔性设置,摆动端11可以随着鼻尖的人体软组织一同摆动,而连接条8在这个过程中产生弹性形变,减少了摆动端11对固定端12的拖动,从而减少了固定端12的晃动,使得固定端12能够与人体组织较为稳定的结合。同时,在摆动端11与固定端12之间产生相对运动时,滑杆9与滑槽10之间产生相对的滑动,因整个鼻梁1均为柔性材质,所以通过产生形变能够满足滑杆9的弧形移动与弯折,滑杆9的设置,在保证摆动端11与固定端12之间脱离运动的前提下,能够提高摆动端11与固定端12之间的连接强度,提高了鼻梁1整体的自身使用强度。

34.参照图1和图2,鼻梁1背离鼻背的一侧表面开设有多个盲孔2,本实施例设置盲孔2呈圆形设置,盲孔2均匀阵列在鼻梁1的表面。鼻梁1靠近盲孔2的内部设置有连通槽3,连通槽3沿着鼻梁1的表面延伸,连通槽3将多个盲孔2连通。在鼻梁1植入人体组织后,人体组织的细胞会在接触诱导的情况下,生长在鼻梁1和盲孔2内,从而提高了人体组织与鼻梁1之间的接触面积,提高了鼻梁1与人体组织的联结强度。且连通槽3的设置,使得生长在盲孔2内的组织细胞相互生长在一起,进一步的提高了鼻梁1与人体组织的连接强度,使得鼻梁1植入人体后更不易产生移动现象。

35.盲孔2尺寸、深度、相邻盲孔2之间的间隔以及连通槽3的深度可以影响组织在鼻梁1假体上的生长,孔径较大、深度较深、孔之间的间隔较大和连通槽3深度较深时,细胞与鼻梁1假体的表面接触面积较大,但鼻梁1假体自身的支撑强度下降;孔径较小,深度较浅、孔之间的间隔较小和连通槽3深度较浅时,鼻梁1假体自身的支撑强度较高,但鼻梁1假体的表面无法起到有效的接触诱导效果,细胞与细胞之间不易连结,从而人体的组织不易在鼻梁1假体上进行生长。经验证,当盲孔2的直径为:0.7

‑

0.9mm,盲孔2的深度为:2.5

‑

3.5mm,盲孔2之间的孔间距为1.8

‑

2.2mm,连通槽3深度为:2.0

‑

3.0mm时,鼻梁1假体的表面能够有效的对细胞的生长进行诱导,使得组织能够有效的与鼻梁1假体进行紧密的结合,鼻梁1假体在植入后不易发生移位和包膜等现象。本实施例设置盲孔2的直径为: 0.9mm,盲孔2的深度为:3.5mm,盲孔2之间的孔间距为2.2mm,连通槽3深度为: 3.0mm

36.参照图2,鼻梁1靠近鼻背的一侧内部设置有遮光层4,遮光层4呈中空的框体结构,遮光层4的空腔通过注塑与鼻梁1一体形成制成,遮光层4空腔内填充有颜料,本实施例设置颜料的颜色为红色。遮光层4内部的颜料设置,可以提高鼻梁1的吸光能力,提高鼻梁1的遮光性,减少了鼻梁1假体植入后的透光现象,达到患者佩戴隐形的效果,且红色颜料的设置,使得鼻梁1与人体组织中血液的颜色更加的贴近,进一步提高了患者佩戴的隐形感。

37.本实施例较佳的设置鼻梁1、连接条8、滑杆9和遮光层4框体的材质均为硅橡胶。硅橡胶是一种直链状的高分子量的聚有机硅氧烷,主链由硅和氧原子交替构成,独特的化学结构,决定了具有良好的生理惰性、耐体液腐蚀性,在苛刻环境条件下耐老化性,优良的生

物相容性,对人体组织反应极小,在体内不引起异物反应,对周围组织不易引发炎症等。

38.同时为了进一步的提高鼻梁1假体与人体组织的接触面积,使得鼻梁1假体能够与人体组织更好的结合,鼻梁1的表面均形成磨砂状,且经验证表面粗糙度为:1

‑

3μm时。鼻梁1假体与人体组织的结合度最好。本实施例设置磨砂表面的粗糙度为2μm。

39.本技术实施例一种柳叶型鼻假体的实施原理为:鼻梁1假体在植入人体后,人体的组织会按照盲孔2和连通槽3的形状,在接触诱导的作用下,生长至鼻梁1假体表面和内部,提高了鼻梁1假体与组织的联结强度和鼻梁1假体植入后的稳定性;在鼻梁1假体植入人体后,鼻尖部5在受力时,摆动端11随着人体软组织产生形变和滑动,连接条8产生弹性形变,使得固定端12不易随着摆动端11产生移动,提高了鼻梁1与人体组织的固定稳定性,减少了鼻梁1的移位现象。综上所述,本技术鼻梁1在植入人体内部后,具有与人体组织结合紧密,受力不易移位,植入后稳定的效果。

40.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1