微导管的制作方法

1.本实用新型涉及医疗器械技术领域,特别是涉及微导管。

背景技术:

2.随着社会经济的发展,国民生活方式发生了深刻的变化,尤其是人口老龄化及城镇化进程的加速,中国心血管病危险因素流行趋势明显,导致了心血管病的发病人数持续增加。目前我国患有冠状动脉慢性完全闭塞病变的患者大概有220万人。冠状动脉慢性完全闭塞(chronic total occlusion,cto)是指冠状动脉100%闭塞且闭塞超过3个月的病变,治疗难度大,其介入治疗平均成功率大约为40%~60%,是冠脉介入治疗目前面临的最大难题,被誉为是“未被攻克的最后的堡垒”。cto的介入治疗,可以简单地概况为以下几步:导丝通过正向或逆向等方式穿越cto病变;球囊沿着导丝进入cto病变;球囊扩张或支架植入,对cto病变进行开通。

3.其中,最为关键的一步就是导丝通过cto病变。有资料显示,cto治疗失败的原因,有85%都是导丝无法正确地穿越cto病变,具体包括导丝不能穿透闭塞近端/远端、进入假腔、穿孔等。通常情况下,导丝从导引导管(终结于冠脉口)进入冠状动脉,独自前行一段距离后才可到达cto病变处。由于导丝需要穿越弯曲的血管,具有较高的柔顺性,若是单纯地与导引导管配合,难以提供足以穿越cto病变的支撑力。

4.为了提高导丝穿越病变的成功率,通常需要微导管和导丝配合使用。微导管从导引导管进入冠状动脉并继续前行,到达cto病变处后,导丝再由微导管内部的腔道中穿出,尝试穿越cto病变。由于微导管与cto病变之间的距离远远小于导引导管与cto病变间的距离,可以给导丝提供更强的支撑力,有助于导丝穿越cto病变。此外,由于微导管尺寸较小,可以在开通cto病变的过程中与导丝交替前行,可以为导丝穿越cto病变提高持续地额外支撑力。

5.然而,微导管也需要深入冠状动脉到达cto病变处,这就要求微导管具有很强的推送性、抗弯折性能和跟踪性能等,确保微导管在手术过程准确到达患者病变部位并穿过病变血管,而不伤害健康的血管,同时便于导丝穿过及撤出。

6.在现有技术中,微导管一般自内向外由管腔、内层、编织层、弹簧层、外层等几个部分组成,在一些微导管中,编织层和弹簧层的位置也可以互换(cn108514677a)。然而,少有微导管可以在保证尺寸小、推送性及柔顺性好的情况,同时具备良好的抗弯折性能。因为微导管的尖端与管体部分,在柔韧性上存在较大差异,最容易出现应力集中,而弯折现象通常容易发生在柔韧性变化差异大的地方。

技术实现要素:

7.基于此,有必要针对现有技术微导管尖端与管体部分容易发生弯折现象的问题,提供一种提高抗弯折能力的微导管。

8.一种微导管,包括管体和尖端,所述管体的远端与所述尖端的近端固定连接,所述

尖端的外径自近端向远端逐渐缩小,所述管体与所述尖端内部具有贯通的管腔,所述管腔位于所述尖端的近端处具有过渡段,所述过渡段的内径由近端向远端逐渐缩小。

9.在其中一个实施例中,所述管体自管腔向外依次包括内层、编织层和外层,所述编织层自近端向远端延伸至所述尖端内。

10.在其中一个实施例中,所述内层与编织层之间设置弹簧层。

11.在其中一个实施例中,所述弹簧层自近端向远端延伸至所述尖端内。

12.在其中一个实施例中,所述尖端自外向内包括尖端外管和尖端内管,所述内层自近端向远端延伸至所述尖端内管内壁的远端。

13.在其中一个实施例中,所述编织层的远端位于所述尖端外管与所述尖端内管之间。

14.在其中一个实施例中,所述尖端内管的远端从所述尖端外管的远端伸出,且所述尖端内管伸出所述尖端外管的端部外壁呈锥形。

15.在其中一个实施例中,所述尖端外管与所述尖端内管包含显影材料。

16.在其中一个实施例中,所述编织层的材料为不锈钢、纤维或镍钛合金。

17.在其中一个实施例中,所述内层的材料为聚四氟乙烯,所述外层为聚合物材料。

18.上述微导管,在尖端的近端处设置过渡段,过渡段靠近尖端与管体的接合处,利用过渡段的内径变化为尖端的壁厚释放一定空间,使尖端在相同外径的情况下的壁厚增加,减小了尖端与管体接合处的柔韧性差异,增强了尖端抗弯折的能力。

附图说明

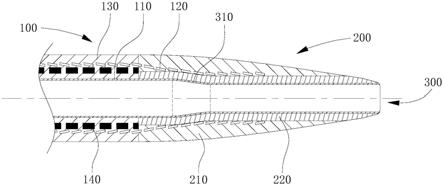

19.图1为本实用新型一实施例的微导管的结构示意图。

20.100-管体;

21.110-内层;

22.120-编织层;

23.130-外层;

24.140-弹簧层;

25.200-尖端;

26.210-尖端外管;

27.220-尖端内管;

28.300-管腔;

29.310-过渡段。

具体实施方式

30.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

31.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽

度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

32.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

33.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

34.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

35.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。

36.如图1所示,本实用新型提供一种微导管,包括管体100和尖端200,管体100的远端与尖端200的近端固定连接,尖端200的外径自近端向远端逐渐缩小形成锥形的头部,在微导管进入血管时,锥形的头部便于在血管内推送,管体100与尖端200内部具有贯通的管腔300,管腔300用于使导丝穿过微导管进入cto病变处,管腔300位于尖端200的近端处具有过渡段310,过渡段310的内径由近端向远端逐渐缩小。过渡段310的内径变化为尖端200的壁厚释放一定空间,使尖端200在相同外径的情况下的壁厚增加,尖端200的柔韧性随着壁厚增大而减小,减小了尖端200与管体100接合处的柔韧性差异,增强了尖端200抗弯折的能力。

37.具体的,管体100自管腔300向外依次包括内层110、编织层120和外层130,为了使导丝能够顺利的在管腔300内滑动,内层优选润滑性较好的材质,例如聚四氟乙烯(ptfe);外层130采用柔软的聚合物材料制成,例如pa、pu、pebax等聚合物材料;编织层120的材料为不锈钢、纤维或镍钛合金,编织为网状结构或单线卷绕的结构,编织层120铺设在内层110与外层之间,能够提高管体100的抗拉强度。为了进一步减小尖端200与管体100接合处的柔韧性差异,编织层120自近端向远端延伸至尖端200内,在尖端200的近端部分,由于编织层120的存在,增强了其硬度,降低了其柔韧性,改善了由管体100远端到尖端200近端的柔韧性的

突兀过渡,改善了应力集中的情况,增强了微导管整体的抗拉能力和抗弯折能力。

38.进一步的,内层110与编织层120之间设置弹簧层140,弹簧层140采用不锈钢丝、纤维或镍钛合金制成,在微导管的使用过程中需要进行扭转等操作,当尖端200卡在狭窄部位时,外部持续的扭矩输入会使得在管体100远端位于编织层120外的弹簧层140在沿某一方向扭转时散开,而将编织层120设置在弹簧层140外部可以防止扭转应力集中使弹簧层140散开。

39.在其他实施例中,也可以将弹簧层140延伸至尖端200内,弹簧层140延伸的长度可以超过编织层120或不超过编织层120。

40.在本实施例中,尖端200自外向内包括尖端外管210和尖端内管220,内层110自近端向远端延伸至尖端内管220内壁的远端。尖端外管210和尖端内管220均由显影材料和聚合物组成,尖端内管220与尖端外管210可以使用相同的材料,也可以使用不同的材料,显影材料并不限于钨粉末,还可以是由金、铂、铱、铂-铱合金、钡、硫酸钡、铋、铋系化合物(氧化铋、三氧化二铋、碳酸氧铋、次碳酸铋、钨酸铋)、氧化锆、钽、钴铬合金、钨、钨系化合物(氧化钨、二氧化钨、三氧化钨)、不锈钢、钛等不透射线性金属或金属化合物制成的粉末,其中显影材料含量为30%-90%,聚合物可以用不同硬度的pebax,尼龙类材料(pa)以及pu、tpe等。将尖端200部分设置为多层结构,与单层结构对比,连接处显影材料的含量更高,进一步增强尖端200的显影性,同时降低加工难度。

41.在本实施例中,编织层120的远端延伸至尖端外管210与尖端内管220之间,尖端200采用多重管材嵌套,编织层120夹在两层管材之间,在保证卓越的显影性的情况下,又能增加尖端整体的拉伸强度。

42.为了使两层管材形成明显的锥度,尖端内管220的远端从尖端外管210的远端伸出,且尖端内管220伸出尖端外管210的端部外壁呈锥形,锥形的尖端200使微导管在血管中具有良好的通过性。

43.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

44.以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1