生物体用电极的制作方法

生物体用电极

1.相关申请的交叉引用

2.本技术要求日本特愿2020-044436号的优先权,通过引用导入本技术说明书的记载。

技术领域

3.本发明涉及生物体用电极。

背景技术:

4.以往,作为生物体用电极,使用具备极化性电极层和非极化性电极层的电极,上述非极化性电极含有银和氯化银。

5.上述生物体用电极在心电图检查等中贴附于患者使用。此时,生物体用电极有时以贴附于患者的状态进行x射线图像的拍摄。因此,为了不使上述生物体用电极映入x射线图像中,优选银的量少,x射线透射性提高。另外,从廉价地制造生物体用电极的方面考虑,也优选银的量少。

6.作为这样的生物体用电极,例如,专利文献1中,已知有通过印刷、蒸镀等方法,在极化性电极层上具备以几μm的厚度形成有银/氯化银的薄膜的非极化性电极层的电极。

7.另外,为了进一步减少银/氯化银的量,已知有具备利用银/氯化银分散于树脂而得到的树脂组合物形成的非极化性电极层的生物体用电极。作为这样的生物体用电极,例如,在专利文献2中记载了具有利用含有树脂、银/氯化银粒子和碳粒子的导电性涂料形成的非极化性电极层(高多孔性最上方导电层)的电极。由此,通过使非极化性电极层成为高多孔性,能够以低含量的银/氯化银粒子显示所要求的电特性。

8.现有技术文献

9.专利文献

10.专利文献1:日本特开平5-95922号公报

11.专利文献2:日本特开平10-248820号公报

技术实现要素:

12.然而,现有技术的生物体用电极具有银含量的减少不充分,特别是x射线透射性不充分的问题。另一方面,在现有技术的方法中存在若想要实现银含量的减少则生物体用电极的电性能下降的问题。例如,用使用碳粒子的方法制造的生物体用电极存在非极化性下降使电性能变得不充分的问题,例如,有时无法充分满足美国标准规格(ansi/aami ec12:2000/(r)2010)。

13.鉴于上述问题,本发明的课题在于提供银的含量减少且电性能优异的生物体用电极。

14.本发明的生物体用电极具备极化性电极层和层叠于上述极化性电极层上的非极化性电极层,

15.上述非极化性电极层含有树脂、银和担载于二氧化硅的氯化银,

16.上述银的含量相对于上述树脂100质量份为150~300质量份,

17.上述银与上述氯化银的含量的比率为97:3~95:5,

18.上述非极化性电极层的厚度为3~5μm。

19.另外,本发明的生物体用电极中,上述二氧化硅的含量相对于上述树脂100质量份优选为20~50质量份。

20.另外,本发明的生物体用电极中,上述极化性电极层的厚度优选为5~10μm。

附图说明

21.图1是表示一个实施方式的生物体用电极的截面结构的示意图。

22.图2是将实施例的表1所示的结果图表化的图。

23.图3是将实施例的表3所示的结果图表化的图。

具体实施方式

24.以下,参照附图对本发明的一个实施方式的生物体用电极进行说明。

25.本实施方式的生物体用电极1是为了获取心电图、脑电波、肌电图等的生物体信息而使用的。因此,生物体用电极1优选充分满足美国标准规格(ansi/aami ec12:2000/(r)2010)。例如,生物体用电极1的阻抗(以下也称为acz)优选为2000ω以下,更优选为1000ω以下,进一步优选为750ω以下。另外,生物体用电极1的除颤负荷后的极化(成为非极化性的指标,以下也称为sdr/dco)优选为100mv以下,更优选为20mv以下。另外,生物体用电极1优选具备保管稳定性,例如,优选在温度57℃的条件下经过5周以上或10周以上也能够维持上述的电性能。此外,生物体用电极1以与上述生物体信息的获取并行在拍摄x射线图像时也可适当地使用的方式构成。

26.如图1所示,本实施方式的生物体用电极1具备片状的基材10和电极层20,该电极层20层叠于基材10的一个表面,且用于检测来自生物体的电信号。生物体用电极1是在电极层20上连接引线30而使用的。

27.基材10通常由聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)制的电绝缘性膜形成。在此,电绝缘性膜是指体积电阻率为1

×

10

13

ω

·

cm以上的膜。基材10的厚度通常设定为5~100μm。

28.引线30可以使用一直以来公知的引线。引线30例如可以由金属导体和覆盖该金属导体的被覆材料构成。另外,为了使引线30不易映入x射线图像,优选代替金属导体,使引线30的导体成为由导电性的碳纤维成束而构成的导体。引线30的一端部的导体与电极层20电连接。

29.电极层20具有形成于基材10的一个表面的极化性电极层22、形成于极化性电极层22的一个表面的非极化性电极层24、以及形成于非极化性电极层24的一个表面的导电性凝胶层26。在本实施方式中,在非极化性电极层24与导电性凝胶层26之间配置引线30。

30.在本实施方式中,极化性电极层22由石墨和/或碳粉分散于树脂而得的碳糊形成。

31.极化性电极层22的厚度通常为2~100μm。从充分减少生物体用电极1的acz的观点考虑,极化性电极层22的厚度优选为5μm以上。另外,从廉价地制造生物体用电极1的观点考虑,极化性电极层22的厚度优选为10μm以下。

32.非极化性电极层24含有树脂、银和担载于二氧化硅的氯化银。即,非极化性电极层24是将银和担载氯化银的二氧化硅分散于树脂而得的树脂组合物通过印刷、转印或涂覆等被覆在极化性电极层22的一个表面上而形成的。应予说明,以下,有时将担载于二氧化硅的氯化银称为氯化银担载二氧化硅。

33.非极化性电极层24的厚度优选大于2μm且小于8μm,更优选为3~5μm。由此,能维持生物体用电极1的电性能且生物体用电极1的x射线透射性也优异。

34.极化性电极层22和非极化性电极层24的厚度是通过利用扫描式电子显微镜(sem)的截面观察算出平均厚度。作为具体的测定方法,例如,可举出下述方法:从生物体用电极1剥离导电性凝胶层26,利用切片机等从电极层20切下切片,利用sem以倍率10000倍以下进行该切片的截面观察,测定极化性电极层22和非极化性电极层24的任意多个位置(例如9个位置)的厚度,将测定的厚度的算术平均值作为平均厚度。

35.作为上述树脂,例如,可举出聚苯乙烯树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、苯氧树脂、丁醛树脂或聚乙烯醇树脂等热塑性树脂。

36.作为上述银,可使用银粉。上述银粉的形状没有特别限定,优选为球状、鳞片状。另外,银粉优选利用硬脂酸等脂肪酸进行表面处理,由此,在上述树脂中的分散性提高。

37.为了能够将非极化性电极层24的厚度设定得较薄,上述银的粒径通常为4μm以下,优选为3μm以下,更优选为2μm以下。应予说明,上述银的粒径是指利用激光衍射散射式粒度分布测定装置测定的中值粒径(d50)。

38.相对于上述树脂100质量份,上述银的含量优选大于140质量份,更优选为150质量份以上,进一步优选为180质量份以上。由此,可充分减少生物体用电极1的acz。另外,上述银的含量优选为300质量份以下,更优选为250质量份以下,进一步优选为200质量份以下。由此,生物体用电极1的x射线透射性优异。

39.上述氯化银担载二氧化硅例如可使用通过国际公开第2018/003702号中记载的方法制备的物质。通过使上述氯化银担载于上述二氧化硅,能够避免氯化银的凝集,使氯化银均匀地存在于非极化性电极层24。

40.为了能够将非极化性电极层24的厚度设定得较薄,上述氯化银担载二氧化硅的粒径优选为4μm以下,更优选为3μm以下。应予说明,上述氯化银担载二氧化硅的粒径是指利用激光衍射散射式粒度分布测定装置测定的中值粒径(d50)。

41.上述二氧化硅可以使用一直以来公知的物质,可以为沉淀法二氧化硅、凝胶法二氧化硅等湿法二氧化硅,也可以为干法二氧化硅,其中,优选凝胶法二氧化硅。

42.上述二氧化硅的比表面积优选为20m2/g~1000m2/g,更优选为400m2/g~700m2/g。应予说明,上述比表面积是指通过利用非活性气体的吸附的bet法测定的值。

43.上述二氧化硅的细孔容积优选为0.2ml/g~2.0ml/g,更优选为0.3ml/g~0.6ml/g。应予说明,上述细孔容积是指利用压汞仪测定的值。

44.上述二氧化硅的吸油量优选为50ml/100g~500ml/100g,更优选为70ml/100g~170ml/100g。应予说明,上述吸油量是指利用jis k5101-13-1中记载的试验方法测定的值。

45.上述二氧化硅的平均细孔径优选为2nm~100nm,更优选为2nm~7nm。应予说明,上述平均细孔径是指利用压汞仪测定的值。

46.为了能够将非极化性电极层24的厚度设定得较薄,上述二氧化硅的粒径通常为4μ

m以下,优选为3μm以下。应予说明,上述二氧化硅的粒径是指利用激光衍射散射式粒度分布测定装置测定的中值粒径(d50)。

47.相对于上述树脂100质量份,上述二氧化硅的含量通常为20~50质量份,优选为24~40质量份。如下所述,在本实施方式中,在形成非极化性电极层24时,制备上述树脂、上述银和上述氯化银担载二氧化硅分散于有机溶剂而成的分散体。从使上述银均匀地分散在非极化性电极层24中的方面考虑,上述分散体优选具有可抑制所含有的上述银的沉降的粘度。从提高上述分散体的粘度的方面考虑,上述二氧化硅的含量相对于上述树脂100质量份,优选为20质量份以上,更优选为24质量份以上。

48.上述氯化银的使用量优选尽量少。由此,可减少用于制备上述树脂组合物的设备、用于进行涂覆等的设备的污染。另外,由于可减少生物体用电极1的制造中的卤素物质的使用,所以在环境方面也优选。从减少上述氯化银的使用量且维持生物体用电极1的电性能的观点考虑,上述银的含量与上述氯化银的含量的比率优选为97:3~95:5。

49.若斟酌上述二氧化硅的含量和氯化银的含量,则相对于上述氯化银担载二氧化硅全体量的上述氯化银的含量通常为5~45%,优选为10~30%,更优选为15~25%。

50.导电性凝胶层26是使生物体用电极1与皮肤的表面接触的层。导电性凝胶层26含有氯化钠等卤化碱金属盐作为电解质。导电性凝胶层26可以使用一直以来公知的物质。

51.接下来,对生物体用电极1的制造方法,特别是极化性电极层22和非极化性电极层24的形成方法进行说明。

52.生物体用电极1的制造方法具备:在基材10的一个表面形成极化性电极层22的第一层形成工序s1、以及在极化性电极层22的一个表面形成非极化性电极层24的第二层形成工序s2。

53.第一层形成工序s1是将使树脂、石墨和/或碳粉分散于有机溶剂而制备的碳糊涂布在基材10的一个表面后,通过干燥除去上述有机溶剂而形成极化性电极层22的工序。

54.第二层形成工序s2具有:制备使银和氯化银担载二氧化硅分散于树脂而成的分散体的工序;以及在极化性电极层22的表面被覆上述分散体而形成非极化性电极层24的工序。

55.在制备上述分散体的工序中,通过使上述树脂溶于有机溶剂,使上述银和上述氯化银担载二氧化硅分散,在常温下搅拌而制备上述分散体。

56.作为上述有机溶剂,优选甲乙酮(mek)和环己酮等酮系溶剂,乙酸乙酯等酯系溶剂,环己烷和甲基环己烷等环状烷烃系溶剂,苯、二甲苯(包括异构体的邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯)、甲苯等具有一个苯环的芳香族系溶剂。

57.此外,也优选使用碳原子数5~8的直链状或支链状烷烃系溶剂。作为这样的溶剂,例如,可举出碳原子数5的正戊烷、2-甲基丁烷、2,2-二甲基丙烷、碳原子数6的正己烷、3-甲基戊烷、2-甲基戊烷、2,3-二甲基丁烷、2,2-二甲基丁烷、碳原子数7的正庚烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷、3-乙基戊烷、2,2-二甲基戊烷、2,3-二甲基戊烷、2,4-二甲基戊烷、3,3-二甲基戊烷、2,2,3-三甲基丁烷、碳原子数8的正辛烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、4-甲基庚烷、2,2-二甲基己烷、2,3-二甲基己烷、2,4-二甲基己烷、2,5-二甲基己烷、3,3-二甲基己烷、3,4-二甲基己烷、3-乙基己烷、2,2,3-三甲基戊烷、2,2,4-三甲基戊烷、2,3,3-三甲基戊烷、2,3,4-三甲基戊烷、2-甲基-3-乙基戊烷、3-甲基-3-乙基戊烷、2,2,3,3-四甲基丁烷。

58.如果上述分散体的粘度过度降低,则上述银在上述分散体中容易沉降,难以使上述银均匀地分散于非极化性电极层24。因此,相对于上述分散体整体量的上述有机溶剂的含量优选为60~70质量%。

59.在形成非极化性电极层24的工序中,在极化性电极层22的表面被覆上述分散体。作为被覆的方法,可举出印刷、转印、或者涂覆等。本实施方式的上述分散体通过含有二氧化硅而提高了粘度,因此在印刷时等,可抑制上述银的沉降。由此,能够使上述银均匀地分散于非极化性电极层24。

60.接下来,通过干燥除去有机溶剂,由此制成非极化性电极层24。如上所述,由于上述分散体的粘度提高,所以即便在该干燥时,也可抑制上述银的沉降。

61.如上所述,本实施方式的生物体用电极1具备极化性电极层22、以及层叠于极化性电极层22的非极化性电极层24,

62.非极化性电极层24含有树脂、银和担载于二氧化硅的氯化银,

63.上述银的含量相对于上述树脂100质量份为150~300质量份,

64.上述银与上述氯化银的含量的比率为97:3~95:5,

65.非极化性电极层24的厚度为3~5μm。

66.根据上述构成,通过使非极化性电极层24以上述范围含有银和氯化银且使非极化性电极层24的厚度为3~5μm,从而可减少银的含量,且电性能优异。

67.另外,本实施方式的生物体用电极1中,上述二氧化硅的含量相对于上述树脂100质量份优选为20~50质量份。

68.根据上述构成,通过使二氧化硅的含量为20~50质量份,用于形成非极化性电极层24的含有树脂、银和二氧化硅的分散体且在极化性电极层22上进行涂覆等的分散体的粘度变高,因此银不易沉降在该分散体中,非极化性电极层24中的银的分散性提高。由此,生物体用电极1的电性能更优异。

69.另外,本实施方式的生物体用电极1中,极化性电极层22的厚度优选为5~10μm。

70.根据上述构成,通过使极化性电极层22的厚度为5~10μm,能够使电性能更优异。

71.应予说明,示出了一个实施方式作为例示,但本发明的生物体用电极不限于上述实施方式的构成。另外,本发明的生物体用电极不受上述作用效果限定。本发明的生物体用电极在不脱离本发明的主旨的范围内可以进行各种变更。

72.实施例

73.以下,通过实施例对本发明进一步进行说明。

74.[实施例1]

[0075]

在作为基材的pet膜(厚度38μm)的一个表面整体上涂布导电性的碳糊(日本黑铅工业株式会社制,varniphite ucc-2)后,在120℃干燥,在基材的一个表面上形成厚度5μm的极化性电极层。

[0076]

接下来,以成为表1所示的配合比例的方式形成非极化性电极层。以下示出具体的步骤。

[0077]

将硝酸银40g溶解于离子交换水50ml,制备硝酸银水溶液。在硝酸银水溶液中添加二氧化硅(fuji silysia chemical株式会社制,商品名:sylysia 710,粒径:2.8μm,比表面积:700m2/g,细孔容积0.44ml/g,吸油量:100ml/100g,平均细孔径:2.5nm)20g,搅拌4小时。

将固体成分过滤,用离子交换水清洗。将固体成分在120℃干燥,得到硝酸银担载二氧化硅。将硝酸银担载二氧化硅与1m盐酸200ml混合,搅拌4小时。将固体成分过滤,用离子交换水清洗。将固体成分在120℃干燥后,得到氯化银担载二氧化硅。氯化银担载二氧化硅的氯化银含量为20%。

[0078]

使聚苯乙烯树脂(kuraray株式会社制,eh504h)溶于甲苯,使银(dowa electronics株式会社制,ag-4-8f,粒径:1.9μm)和上述制备的氯化银含量为20%的氯化银担载二氧化硅分散而制备分散体。

[0079]

在极化性电极层的表面整体,使用膜涂布机通过手涂而被覆上述制备的分散体,在120℃干燥,形成非极化性电极层。

[0080]

将形成有极化性电极层和非极化性电极层的基材剪切成15

×

30mm的大小,将15

×

15mm的大小的导电性凝胶层(积水化成品工业株式会社制,cr-h)以基材的短的一端边缘与导电性凝胶的一端边缘重合的方式贴附在非极化性电极层的表面,且以在两层间夹持引线的方式固定,制成生物体用电极。

[0081]

[比较例1]

[0082]

将二氧化硅变更为碳粒子(d50:3.3μm),除此之外,与实施例1同样地制造生物体用电极。氯化银担载碳的氯化银含量为20%。

[0083]

[比较例2]

[0084]

氯化银不担载于二氧化硅而直接使用,除此之外,与实施例1同样地制造生物体用电极。

[0085]

[评价方法]

[0086]

将生物体用电极密封在铝包装内,在设定为57℃的恒温槽中保管。应予说明,认为57℃10周的保管相当于室温2年的保管。经过规定的期间后,从铝包装取出生物体用电极,基于ansi/aami ec12:2000的方法,测定阻抗(acz)和除颤负荷后的极化(sdr/dco),由此评价生物体用电极的电特性。将acz为750ω以下且sdr/dco为20mv以下作为基准,判定是否为电性能优异的生物体用电极。

[0087]

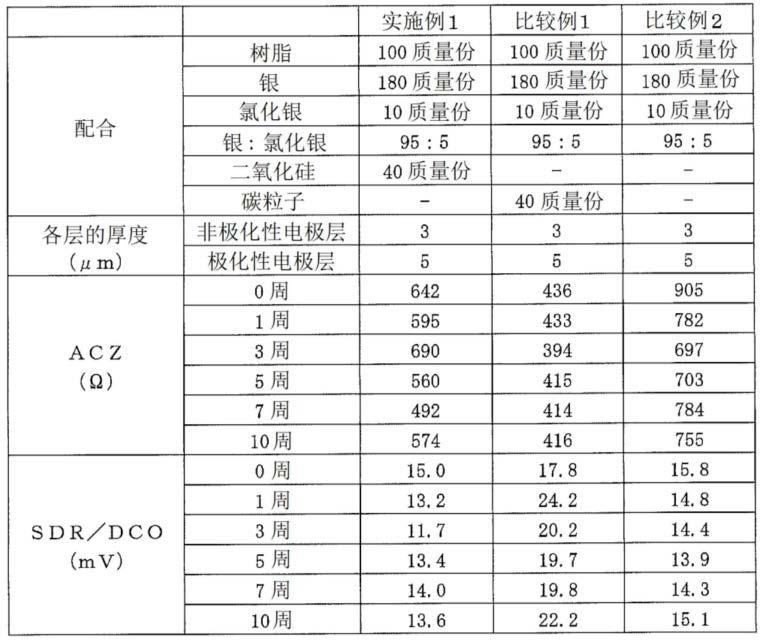

如表1和图2所示,确认了实施例1中acz和sdr/dco均低于上述基准,电性能优异。另一方面,确认了比较例1中sdr/dco有时超过基准,比较例2中acz有时超过基准,与实施例1相比较,电性能差。

[0088]

[表1]

[0089][0090]

接下来,将实施例1的配合比例作为基准,对银的含量进行评价。将结果示于表2。确认了银的含量为140质量份的比较例3中,acz有时超过基准,与实施例1~4相比较,电性能差。

[0091]

[表2]

[0092][0093]

接下来,对银的含量与氯化银的含量的比率进行评价。将结果示于表3和图3。确认了银:氯化银=98:2的比较例4中,acz和sdr/dco均超过基准,电性能差。

[0094]

[表3]

[0095][0096]

接下来,将实施例1的配合比例作为基准,对非极化性电极层和极化性电极的厚度进行评价。将结果示于表4。确认了非极化性电极层的厚度为2μm的比较例5中,sdr/dco超过基准,非极化性电极层的厚度为8μm的比较例6中,acz大幅超过基准,电性能差。根据该结果,认为非极化性电极层的厚度优选大于2μm且小于8μm。

[0097]

另外,进行实施例1和实施例5的生物体用电极的x射线拍摄,结果几乎没有发现电极向x射线拍摄图像中的映入。

[0098]

[表4]

[0099][0100]

另外,基于上述结果,发现极化性电极层的厚度对acz的值有很大影响,认为特别是如果该厚度的值低于5μm,则acz的值可能低于基准。因此,认为极化性电极层的厚度优选为5μm以上。

[0101]

符号说明

[0102]

1:生物体用电极、

[0103]

10:基材、

[0104]

20:电极层、22:极化性电极层、24:非极化性电极层、26:导电性凝胶层、

[0105]

30:引线。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1