吸收性物品的制作方法

1.本发明涉及具有向穿着者侧立起的防漏褶裥的吸收性物品。

背景技术:

2.以往,在吸收穿着者的尿、粪等排泄物的吸收性物品中,公开了具有向穿着者侧立起的防漏褶裥的吸收性物品(例如,专利文献1)。专利文献1的防漏褶裥是以沿着前后方向的折痕为基点将防漏片折叠到肌肤面侧的部分,具有在吸收性物品的伸长状态下位于最靠肌肤面侧的肌肤抵接部(专利文献1的图1中的从h

p

到顶点的部分)、和从折痕向宽度方向的外侧延伸且在伸长状态下与肌肤抵接部相向地配置的相向部(专利文献1的图1中的从h

p

到立起点k的部分)。肌肤抵接部的顶点位于比折痕靠上述宽度方向的外侧的位置。专利文献1的防漏褶裥是相对于立起点朝向宽度方向的外侧向肌肤面侧立起的所谓的外倾的防漏褶裥。

3.在穿着辅助者将这样的吸收性物品穿着于穿着者时,能够在将穿着者的腰围抬起而在腰围的下方铺设后腰围区域之后,利用前腰围区域覆盖穿着者的腹部,将设置于后腰围区域的固定构件固定于前腰围区域。但是,例如,当作为穿着辅助者的护理者将吸收性物品穿着于成人的穿着者时,护理者难以将穿着者的腰围抬起而在腰围的下方铺设后腰围区域。因此,例如,通过图6所示的穿着方法,穿着辅助者能够将吸收性物品100穿着于仰卧的成人的穿着者。穿着辅助者首先要改变穿着者的体位。具体地说,从仰卧状态变更为侧卧状态。穿着辅助者将在吸收性物品中比吸收芯向宽度方向的外侧伸出的折翼部110向宽度方向的内侧折回,将该折回的状态的吸收性物品100铺设在穿着者的臀部侧(图6(a)、(b))。接着,穿着辅助者使穿着者的体位恢复仰卧,使穿着者位于折回的状态的吸收性物品100上(图6(c)、(d))。在穿着者位于吸收性物品100上的状态下,穿着者的臀部位于折回的折翼部110上。穿着辅助者施加力将折回的折翼部110拉出(图6(e)、(f))。接着,穿着辅助者利用前腰围区域覆盖使用者的腹部,将设置于后腰围区域的固定构件120固定于前腰围区域,由此,能够将吸收性物品穿着于使用者。

4.在先技术文献

5.专利文献

6.专利文献1:日本特开2002-282302号公报

技术实现要素:

7.专利文献1的吸收性物品存在以下的问题。当通过上述的穿着方法穿着吸收性物品时,由于在施加穿着者的体压的状态下拉出折翼部,因此,有时无法拉出整个折翼部。更详细地说,防漏褶裥的顶点在伸长状态下朝向宽度方向的外侧。但是,在穿着过程中,在折翼部被折回的状态下,防漏褶裥的顶点有时朝向宽度方向的内侧。因此,在拉出折翼部时,防漏褶裥的顶点有时因体压而无法被拉出到外侧。在穿着时防漏褶裥的顶点不会朝向宽度方向的外侧地立起,有时无法发挥本来的防漏褶裥的功能。

8.本发明是鉴于这样的问题而做出的,提供一种能够以外倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的外侧的方式穿着的吸收性物品。

9.一方式的吸收性物品具有:前腰围区域、后腰围区域和位于所述前腰围区域与所述后腰围区域之间的裆下区域;从所述前腰围区域朝向所述后腰围区域的前后方向和与所述前后方向正交的宽度方向;吸收芯,跨越所述裆下区域并延伸到所述前腰围区域和所述后腰围区域中的至少任一方;折翼部,延伸到比所述吸收芯靠所述宽度方向的外侧的位置;固定构件,与所述后腰围区域的所述折翼部接合,能够固定于所述前腰围区域;以及左右一对的防漏褶裥,具备防漏弹性构件,且能够向肌肤面侧立起。所述防漏褶裥至少具有:防漏片从宽度方向的外侧朝向宽度方向的中央延伸的相向部;所述防漏片以中央侧位置的防漏折痕为起点向宽度方向的外侧折回的肌肤抵接部;所述肌肤抵接部与所述相向部接合的防漏接合部;以及位于比所述防漏接合部靠所述前后方向的内侧的位置且所述肌肤抵接部不与所述相向部接合的防漏非接合部。所述肌肤抵接部在所述吸收性物品的伸长状态下位于所述防漏褶裥中的最靠肌肤面侧的位置。所述吸收性物品具有在所述固定构件的前端缘与所述吸收性物品的后端缘之间延伸的后侧区域。所述防漏接合部设置在所述后侧区域的前后方向的整个区域中的一半以上的区域。

附图说明

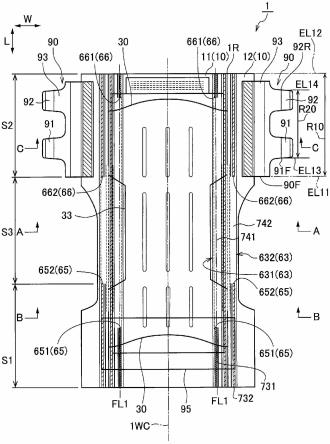

10.图1是从肌肤面侧观察实施方式的吸收性物品的俯视图。

11.图2是表示图1所示的吸收性物品以物品折痕为基点折叠的状态的俯视图。

12.图3是沿着图1所示的a-a线的剖视图。

13.图4是沿着图1所示的b-b线的剖视图。

14.图5是沿着图1所示的c-c线的剖视图。

15.图6是用于说明现有技术的吸收性物品的穿着方法的图。

具体实施方式

16.(1)实施方式的概要

17.根据本说明书和附图的记载,至少可明确以下的事项。

18.一方式的吸收性物品具有:前腰围区域、后腰围区域和位于所述前腰围区域与所述后腰围区域之间的裆下区域;从所述前腰围区域朝向所述后腰围区域的前后方向和与所述前后方向正交的宽度方向;吸收芯,跨越所述裆下区域并延伸到所述前腰围区域和所述后腰围区域中的至少任一方;折翼部,延伸到比所述吸收芯靠所述宽度方向的外侧的位置;固定构件,与所述后腰围区域的所述折翼部接合,能够固定于所述前腰围区域;以及左右一对的防漏褶裥,具备防漏弹性构件,且能够向肌肤面侧立起。所述防漏褶裥至少具有:防漏片从宽度方向的外侧朝向宽度方向的中央延伸的相向部;所述防漏片以中央侧位置的防漏折痕为起点向宽度方向的外侧折回的肌肤抵接部;所述肌肤抵接部与所述相向部接合的防漏接合部;以及位于比所述防漏接合部靠所述前后方向的内侧的位置且所述肌肤抵接部不与所述相向部接合的防漏非接合部。所述肌肤抵接部在所述吸收性物品的伸长状态下位于所述防漏褶裥中的最靠肌肤面侧的位置。所述吸收性物品具有在所述固定构件的前端缘与所述吸收性物品的后端缘之间延伸的后侧区域。所述防漏接合部设置在所述后侧区域的前

后方向的整个区域中的一半以上的区域。根据本方式,由于防漏接合部设置在后侧区域的前后方向的整个区域中的一半以上的区域,因此,在折翼部的拉出时,经由防漏接合部,肌肤抵接部容易被拉出。因此,能够拉出肌肤抵接部并以使外倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的外侧的方式进行穿着。

19.根据优选的一方式,所述固定构件在所述前后方向上隔开间隔地设有多个。所述吸收性物品具有在所述多个固定构件中的位于最前侧的固定构件的前端缘与所述多个固定构件中的位于最后侧的固定构件的所述后端缘之间延伸的固定区域。所述防漏接合部设置在所述固定区域的前后方向的整个区域中的一半以上的区域。根据本方式,在辅助穿着者在穿着时将固定构件的整体拉出时,肌肤抵接部容易经由防漏接合部被拉出。因此,能够拉出肌肤抵接部并以使外倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的外侧的方式进行穿着。

20.根据优选的一方式,所述吸收性物品在使用前以沿着所述前后方向延伸且隔着所述吸收性物品的所述宽度方向的中心配置一对的物品折痕为基点,以所述吸收性物品的肌肤面侧彼此相向的方式被折叠。所述防漏接合部的至少一部分在以所述物品折痕为基点展开的展开状态下配置在比所述物品折痕靠所述宽度方向的外侧的位置。根据本方式,在穿着时折叠折翼部时,有时以带有折痕的物品折痕为基点进行折叠。在这样折叠的情况下,在将穿着者载置在吸收性物品上之后,以物品折痕为基点将折翼部展开。在该展开时,能够与折翼部一起展开防漏接合部,能够经由防漏接合部拉出肌肤抵接部。因此,能够拉出肌肤抵接部并以使外倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的外侧的方式进行穿着。

21.根据优选的一方式,所述防漏折痕在所述展开状态下配置在比所述物品折痕靠所述宽度方向的外侧的位置。根据本方式,在以物品折痕为基点展开折翼部时,能够将整个肌肤抵接部与折翼部一起拉出。

22.根据优选的一方式,在所述吸收性物品的伸长状态下,所述肌肤抵接部的顶点位于比所述吸收芯的外侧缘靠所述宽度方向的外侧的位置。根据本方式,在穿着时使穿着者为横向后将穿着者载置在吸收性物品上时,通常调整位置以使穿着者的臀部位于吸收芯上。即,穿着者的臀部难以位于比吸收芯靠宽度方向的外侧的位置。由于在穿着过程中难以施加穿着者的体压的区域(比吸收芯靠宽度方向的外侧的区域)配置有肌肤抵接部的顶点,所以,能够抑制在穿着过程中肌肤抵接部的顶点因穿着者的体压而难以展开的不良情况。

23.根据优选的一方式,在所述吸收性物品的伸长状态下,所述防漏折痕至少在所述裆下区域位于比所述吸收芯的外侧缘靠所述宽度方向的外侧的位置。根据本方式,由于在穿着过程中难以施加穿着者的体压的区域(比吸收芯靠宽度方向的外侧的区域)配置有整个肌肤抵接部,所以能够抑制在穿着过程中肌肤抵接部因穿着者的体压而难以展开的不良情况。

24.根据优选的一方式,具有配置在所述吸收芯的肌肤面侧的表面片。所述防漏片覆盖所述表面片的外侧部,且经由表面接合部与所述表面片接合。所述防漏接合部的所述前后方向的长度比所述表面接合部的前后方向的长度长。根据本方式,由于防漏接合部的前后方向的长度比较长,所以在展开折翼部时,容易使外倾的防漏褶裥一起展开。另外,由于接合表面片与防漏片的表面接合部的前后方向的长度比较短,因此,防漏褶裥不会被过分地向宽度方向的内侧拉拽,容易使防漏褶裥的顶点更朝向宽度方向的外侧地穿着,容易发挥本来的外倾褶裥功能。

25.根据优选的一方式,具有左右一对的第二防漏褶裥,其位于比所述防漏褶裥靠所述宽度方向的内侧的位置,并能够向肌肤面侧立起。所述第二防漏褶裥具有:在所述第二防漏褶裥上位于最靠肌肤面侧的第二肌肤抵接部;与所述第二肌肤抵接部相向配置的第二相向部;以及将所述第二肌肤抵接部和所述第二相向部接合的第二防漏接合部。所述第二防漏褶裥的顶点位于所述第二肌肤抵接部的内侧缘。所述防漏接合部的所述前后方向的长度比所述第二防漏接合部的所述前后方向的长度长。根据本方式,由于防漏接合部的所述前后方向的长度比较长,所以,在展开折翼部时,容易将外倾的防漏褶裥一起展开。另一方面,第二防漏褶裥是其顶点位于第二肌肤抵接部的内侧缘的所谓内倾的防漏褶裥。由于第二防漏接合部的前后方向的长度比较短,因此,与防漏褶裥相比,折翼部的展开时难以追随。因此,能够使外倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的外侧地穿着,并且能够使内倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的内侧地穿着,容易发挥本来的防漏褶裥及第二防漏褶裥的功能。

26.在优选的一方式中,所述防漏接合部设置在所述前腰围区域。设置在所述前腰围区域的所述防漏接合部的所述前后方向的长度是所述吸收性物品的所述前后方向的长度的1/4以上。在穿着吸收性物品时,使前腰围区域通过穿着者的腿之间,由前腰围区域覆盖穿着者的腹部。此时,穿着者的腿之间变窄,防漏褶裥与腿抵接,由此外倾的防漏褶裥有可能向内侧倾倒。但是,由于设置在前腰围区域的所述防漏接合部的所述前后方向的长度长,所以即使防漏褶裥与腿抵接,也能够抑制外倾的防漏褶裥向内侧倾倒,能够以使外倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的外侧的方式进行穿着。

27.(2)吸收性物品的实施方式

28.以下,参照附图,对作为实施方式的吸收性物品的一次性尿布进行说明。吸收性物品可以是成人用的一次性尿布,也可以是儿童用的一次性尿布。另外,在以下的附图的记载中,对相同或类似的部分标注相同或类似的附图标记。但是,附图是示意性的,应注意各尺寸的比例等与现实的不同。因此,具体的尺寸等应参考以下的说明来判断。另外,在附图相互之间也可能包含相互的尺寸关系、比例不同的部分。

29.图1是从肌肤面侧观察本实施方式的吸收性物品1的俯视图,图2是表示图1所示的吸收性物品以物品折痕为基点折叠的状态的俯视图。图3是沿着图1所示的a-a线的剖视图。图4是沿着图1所示的b-b线的剖视图。图5是沿着图1所示的c-c线的剖视图。图1及图2所示的俯视图表示使吸收性物品1伸长到不形成褶皱的状态的伸长状态。另外,本发明中的伸长状态是指使吸收性物品1伸长到不形成褶皱的状态。另外,本发明中的所谓自然状态,是指对于被收容在包装体中的吸收性物品1,从包装体中取出吸收性物品1,在20℃

±

2℃、相对湿度60%

±

5% rh的气氛下放置24小时的状态。本实施方式的吸收性物品1是展开型的成人用的吸收性物品,但并不限定于此。吸收性物品1也可以是儿童用的吸收性物品。

30.吸收性物品1具有相互正交的前后方向l及宽度方向w。前后方向l由向身体前侧和身体后侧延伸的方向(向前腰围区域s1和后腰围区域s2延伸的方向)规定。换言之,前后方向l是在展开的吸收性物品1中沿前后延伸的方向。另外,吸收性物品1具有与前后方向l和宽度方向w这两个方向正交的厚度方向t。厚度方向t向朝向穿着者侧的肌肤面侧t1和远离穿着者的一侧的非肌肤面侧t2延伸。在本说明书中,“肌肤面侧”相当于在使用中面向穿着者的肌肤的一侧。“非肌肤面侧”相当于在使用中朝向与穿着者的肌肤相反的一侧。

31.吸收性物品1具有前腰围区域s1、后腰围区域s2和裆下区域s3。前腰围区域s1在使

用时面向穿着者的身体前侧。后腰围区域s2在使用时面向穿着者的身体后侧。裆下区域s3位于前腰围区域s1和后腰围区域s2之间,在使用时配置在穿着者的裆下。裆下区域s3可以由吸收芯30规定。具体地说,在具有缩窄部33的吸收芯30中,形成有吸收芯30的缩窄部33的区域成为裆下区域s3的前后方向l的区域。在不具有缩窄部33的吸收芯30中,将吸收芯30的前后方向的长度三等分后的中央的区域成为裆下区域s3的前后方向l的区域。在本实施方式中,吸收芯30的缩窄部33的前端缘规定裆下区域s3与前腰围区域s1的边界,吸收芯30的缩窄部33的后端缘规定裆下区域s3与后腰围区域s2的边界。

32.吸收性物品1至少具有吸收芯30。吸收芯30跨越裆下区域s3,向前腰围区域s1和后腰围区域s2中的至少一方延伸。吸收芯30可以是吸收材料的层叠体,该吸收材料例如包含粉碎纸浆或高吸收聚合物(sap)或它们的混合物。如上所述,吸收芯30在裆下区域形成有沿宽度方向w凹陷的缩窄部33。缩窄部33的宽度方向w的长度比吸收芯的缩窄部33以外的部分的宽度方向w的长度短。

33.吸收性物品1具有位于吸收芯30的肌肤面侧t1的肌肤面片10。肌肤面片也可以具有表面片11、侧面片12和肌肤侧芯包层13。表面片11可以具有透液性并以覆盖吸收芯30的至少宽度方向w的中心的方式配置。侧面片12也可以由一般的无纺布构成,由具有疏水性的材料形成或进行加工。侧面片12可以以在比吸收芯30的宽度方向w的中心靠宽度方向w的外侧的位置覆盖宽度方向w上的表面片11的两侧部的方式配置。表面片11可以构成后述的内侧防漏片681,侧面片12可以构成后述的外侧防漏片682。肌肤侧芯包层13由无纺布或薄绉纸构成。在变形例中,肌肤面片10可以具有配置在表面片11的非肌肤面侧且比肌肤侧芯包层13靠肌肤面侧的位置的辅助片。吸收性物品1具有位于吸收芯30的非肌肤面侧t2的位置的非肌肤面片20。非肌肤面片20可以具有不透液性的底部膜21、配置在底部膜21的非肌肤面侧t2的底部无纺布22、和位于吸收芯30的非肌肤面侧的非肌肤侧芯包层23。

34.可以至少在后腰围区域s2设有折翼部90。折翼部90比吸收芯30向宽度方向w的外侧伸出。折翼部90具有基材片93和接合在基材片93上的固定构件。基材片93接合在肌肤面片10与非肌肤面片20之间,且从肌肤面片10和非肌肤面片20向宽度方向w的外侧伸出。固定构件能够固定在设置于前腰围区域s1的靶部95。更详细地说,固定构件配置有固定于靶部95的钩构件。本实施方式的固定构件具有在前后方向l上隔开间隔地配置的第一固定构件91和第二固定构件92。第一固定构件91位于比第二固定构件92靠前侧的位置。第一固定构件91的前端缘91f构成固定构件的前端缘,第二固定构件92的后端缘92r构成固定构件的后端缘。另外,在变形例中,固定构件也可以在左右分别各设置一个。折翼部90的前端缘90f由基材片93的前端缘构成。并且,在变形例中,吸收性物品1也可以不具备折翼部90的基材片93,而是使肌肤面片10和非肌肤面片20向宽度方向w的外侧伸出,并在该肌肤面上接合有固定构件。在不具备该基材片93的变形例中,折翼部90的前端缘90f可以由固定构件的前端缘构成。吸收性物品具有在固定构件的前端缘90f与吸收性物品1的后端缘1r之间延伸的后侧区域r10。如图1所示,后侧区域r10是被假想线el11和假想线el12夹着的区域,该假想线el11通过折翼部90的前端缘90f且沿宽度方向延伸,该假想线el12通过吸收性物品1的后端缘1r且沿宽度方向延伸。

35.如图2所示,吸收性物品1在使用前以沿着前后方向l延伸的物品折痕fl1为基点折叠。物品折痕fl1隔着吸收性物品1的宽度方向w的中心即物品宽度中心1wc而配置有一对。

吸收性物品1以物品折痕fl1为基点以肌肤面侧t1彼此相向的方式折叠。因此,在吸收性物品1中,比物品折痕fl1靠宽度方向w的外侧的区域形成以物品折痕fl1为基点向肌肤面侧t1立起那样的折痕。如图1所示,物品折痕fl1至少在前腰围区域s1及后腰围区域s2与吸收芯30重叠。本实施方式的物品折痕fl1配置在比缩窄部33的内侧缘(在缩窄部中向宽度方向w的最内侧凹陷的部分)靠宽度方向w的外侧、且比吸收芯30的外侧缘30e靠宽度方向w的内侧的位置。另外,吸收性物品1的折翼部90在以物品折痕fl1为基点折叠之前,将固定构件向宽度方向w的内侧折叠,且在固定构件被折叠的状态下以折翼部的内侧缘(肌肤面片10的外侧缘及非肌肤面片20的外侧缘)为基点向宽度方向w的内侧折叠。

36.另外,本发明中的外侧部是指,包括宽度方向w上的外缘在内的、在宽度方向w上占据一定的范围的部分,外侧缘是指,宽度方向w上的外缘。本发明中的内侧部是指,包括宽度方向w上的内缘在内的、在宽度方向w上占据一定的范围的部分,内侧缘是指,宽度方向w上的内缘。另外,本发明中的前端部及后端部是包括前后方向l上的缘部在内的、在前后方向l上占据一定的范围的部分,前端缘及后端缘是前后方向l上的缘部。外端部包括前端部和后端部,外端缘包括前端缘和后端缘。另外,内侧边是包括内侧缘且沿着前后方向l延伸的边。外侧边是包括外侧缘且沿着前后方向l延伸的边。另外,在本说明书中,“沿着前后方向l”这一用语是指相对于前后方向l具有小于45

°

的角度的方向,“沿着宽度方向w”这一用语是指相对于宽度方向w具有小于45

°

的角度的方向。

37.吸收性物品1具有侧部弹性构件80。侧部弹性构件80位于比吸收芯的外侧缘30e靠宽度方向w的外侧的位置,在前后方向l上伸缩。侧部弹性构件80是与后述的防漏弹性构件不同的伸缩性构件。侧部弹性构件80接合在肌肤面片10与非肌肤面片20之间。更详细地说,侧部弹性构件80在宽度方向w上隔开间隔地左右各设置有3根。位于宽度方向w的最内侧的侧部弹性构件80配置在表面片11与底部膜21之间。剩余的两根侧部弹性构件80配置在侧面片12与底部膜21之间。

38.吸收性物品具有内侧防漏褶裥601和外侧防漏褶裥602。内侧防漏褶裥601和外侧防漏褶裥602能够向穿着者的肌肤面侧t1立起地构成,左右一对地设置。防漏褶皱60具有:防漏弹性构件;通过防漏弹性构件的收缩而收缩的收缩部;在比收缩部靠宽度方向w的侧方成为收缩部的立起支点的宽度基端缘;在比收缩部靠前侧的位置成为收缩部63的立起支点的前基端缘65;以及在比收缩部63靠后侧的位置成为收缩部63的立起支点的后基端缘66。收缩部63的前端缘与前基端缘65一致,收缩部63的后端缘与后基端缘66一致。收缩部63是能够朝向肌肤面侧t1立起的区域,是不仅包括配置有防漏弹性构件69的区域,还包括没有配置防漏弹性构件69的区域的概念。内侧防漏褶裥601和外侧防漏褶裥602至少由防漏片68和防漏弹性构件69构成。防漏弹性构件69以在前后方向l伸长的状态配置,在前后方向l上伸缩。防漏片68接合有防漏弹性构件69,构成为至少一部分能够相对于位于比防漏片68靠非肌肤面侧的位置的片立起。另外,在以下的内侧防漏褶裥601和外侧防漏褶裥602的说明中,只要没有特别说明,就是吸收性物品1的伸长状态下的位置关系。

39.内侧防漏褶裥601是所谓内倾的褶裥,形成朝向宽度方向w的内侧开口的收容空间。外侧防漏褶裥602是所谓外倾的褶裥,形成朝向宽度方向w的外侧开口的收容空间。外侧防漏褶裥构成本发明的“防漏褶裥”。内侧防漏褶裥601位于比外侧防漏褶裥602靠宽度方向w的内侧的位置,构成本发明的“第二防漏褶裥”。另外,只要内侧防漏褶裥601的至少一部分

位于比外侧防漏褶裥602靠宽度方向的内侧的位置即可。吸收性物品1至少具有外侧防漏褶裥602即可,也可以不具有内侧防漏褶裥601。

40.内侧防漏褶裥601具有作为收缩部63的内侧收缩部631、作为宽度基端缘64的内侧宽度基端缘641、作为前基端缘65的内侧前基端缘651、作为后基端缘66的内侧后基端缘661、作为防漏片68的内侧防漏片681、和作为防漏弹性构件69的内侧防漏弹性构件691。内侧防漏弹性构件691设置在内侧收缩部631的内侧部,在吸收性物品的伸长状态下,位于比内侧宽度基端缘641靠宽度方向w的内侧的位置。内侧收缩部631的顶点设置在后述的内侧肌肤抵接部711的内侧缘。本实施方式的内侧防漏片681由表面片11构成。另外,在变形例中,内侧防漏片681可以由侧面片构成,也可以由表面片及侧面片以外的其它的片构成。

41.内侧防漏褶裥601具有内侧相向部721、内侧肌肤抵接部711、内侧防漏接合部731、以及内侧防漏非接合部741,该内侧防漏非接合部741位于比内侧防漏接合部731靠前后方向的内侧的位置,内侧肌肤抵接部711不与内侧相向部721接合。本实施方式的内侧防漏褶裥601由作为内侧防漏片681的表面片11构成内侧肌肤抵接部711和内侧相向部721。但是,在变形例中,内侧肌肤抵接部711和内侧相向部721可以由不同的片构成。本实施方式的内侧防漏片681在宽度方向w的外侧部以第一表面折痕fl11为基点向肌肤面侧t1且宽度方向w的内侧折叠,并且在折叠部分的宽度方向w的内侧部以第二表面折痕fl12为基点向非肌肤面侧t2且宽度方向w的外侧折叠。第一表面折痕fl11与第二表面折痕fl12之间的区域位于比内侧相向部721靠肌肤面侧t1的位置,在吸收性物品1的伸长状态下,位于内侧防漏褶裥601中的最靠肌肤面侧t1的位置,构成内侧肌肤抵接部711。第一表面折痕fl11间的区域中的与内侧肌肤抵接部711重叠的区域构成内侧相向部721。内侧防漏接合部731设置在比内侧防漏非接合部741靠前侧的位置和比内侧防漏非接合部741靠后侧的位置。与内侧防漏接合部731重叠的区域构成为内侧肌肤抵接部711不能立起。与内侧防漏非接合部741重叠的区域构成为内侧肌肤抵接部711能够立起,形成内侧收缩部631。内侧肌肤抵接部711构成本发明的“第二肌肤抵接部”,内侧相向部721构成本发明的“第二相向部”,内侧防漏接合部731构成本发明的“第二防漏接合部”。内侧前基端缘651是比内侧防漏非接合部741(内侧收缩部631)靠前侧的内侧防漏接合部731(内侧肌肤抵接部711固定于内侧相向部721的区域)的后端缘(最内侧收缩部侧的端缘),与内侧防漏非接合部741的前端缘对齐。内侧后基端缘661是比内侧防漏非接合部741(内侧收缩部631)靠后侧的内侧防漏接合部731(内侧肌肤抵接部711和末端部固定于内侧相向部721的区域)的前端缘(最内侧收缩部侧的端缘),与内侧防漏非接合部741的后端缘对齐。

42.外侧防漏褶裥602具有作为收缩部63的外侧收缩部632、作为宽度基端缘64的外侧宽度基端缘642、作为前基端缘65的外侧前基端缘652、作为后基端缘66的外侧后基端缘662、作为防漏弹性构件69的外侧防漏弹性构件692、和作为防漏片68的外侧防漏片682。外侧防漏弹性构件692设置在外侧收缩部632的外侧部,在吸收性物品的伸长状态下,位于比外侧宽度基端缘642靠宽度方向w的外侧的位置。外部收缩部件632的顶点设置于外部收缩部件632的外侧缘。外侧防漏弹性构件692构成本发明的“防漏弹性构件”。外侧防漏片682构成本发明的“防漏片”。本实施方式的外侧防漏片682由侧面片12构成。另外,在变形例中,外侧防漏片682既可以由表面片构成,也可以由表面片及侧面片以外的其它的片构成。

43.外侧防漏褶裥602具有:至少外侧防漏片682从宽度方向w外侧朝向宽度方向的中

央延伸的外侧相向部722;外侧防漏片682以中央侧位置的防漏折痕(第一侧面折痕fl21)为起点向宽度方向的外侧折回的外侧肌肤抵接部712;外侧肌肤抵接部712与外侧相向部722接合的外侧防漏接合部732;以及位于比外侧防漏接合部732靠前后方向的内侧的位置且外侧肌肤抵接部712不与外侧相向部722接合的外侧防漏非接合部742。外侧肌肤抵接部712位于比外侧相向部722靠肌肤面侧t1的位置,在吸收性物品1的伸长状态下,位于外侧防漏褶裥602中的最靠肌肤面侧t1的位置。外侧防漏接合部732设置在比外侧防漏非接合部742靠前侧的位置和比外侧防漏非接合部742靠后侧的位置。与外侧防漏接合部732重叠的区域构成为外侧肌肤抵接部712不能立起。与外侧防漏非接合部742重叠的区域构成为外侧肌肤抵接部712能够立起,形成外侧收缩部632。第一侧面折痕fl21构成本发明的“防漏折痕”。

44.本实施方式的外侧防漏片682通过折回侧面片12而形成。更详细地说,侧面片12在宽度方向w的内侧部以第一侧面折痕fl21为基点向肌肤面侧t1且宽度方向w的外侧折叠,并且在折叠部分的宽度方向w的外侧部以第二侧面折痕fl22为基点向非肌肤面侧t2且宽度方向w的内侧折叠。第一侧面折痕fl21与第二侧面折痕fl22之间的区域构成外侧肌肤抵接部712。以第二侧面折痕fl22为基点折叠的部分构成外侧末端部。未以第二侧面折痕fl22为基点折叠的部分(从第二侧面折痕向宽度方向w外侧延伸的部分)中的与外侧肌肤抵接部712重叠的区域构成与外侧肌肤抵接部712相向配置的外侧相向部722。外侧末端部覆盖外侧相向部722。外侧防漏弹性构件692配置在外侧肌肤抵接部712与末端部之间。本实施方式的外侧宽度基端缘642是第二侧面折痕fl22。外侧前基端缘652是比外侧防漏非接合部742(外侧收缩部632)靠前侧的外侧防漏接合部732(外侧肌肤抵接部712和末端部固定于外侧相向部722的区域)的后端缘(最外侧收缩部侧的端缘),与外侧防漏非接合部742的前端缘对齐。外侧后基端缘662是比外侧防漏非接合部742(外侧收缩部632)靠后侧的外侧防漏接合部732(外侧肌肤抵接部712和末端部固定于外侧相向部722的区域)的前端缘(最外侧收缩部侧的端缘),与外侧防漏非接合部742的后端缘对齐。

45.本实施方式的吸收性物品1构成为能够以外倾的外侧防漏褶裥602的顶点朝向宽度方向w的外侧的方式穿着。接着,详细说明用于使外侧防漏褶裥602的顶点朝向外侧的结构。外侧防漏褶裥602的外侧防漏接合部732设置在后侧区域r10的前后方向l的整个区域中的一半以上的区域。另外,外侧防漏接合部732也可以在后侧区域r10内不在前后方向l上连续。在外侧防漏接合部732在前后方向l上隔开间隔地设置多个的方式中,配置在后侧区域r10内的外侧防漏接合部732的合计长度只要是后侧区域r10的前后方向的长度的1/2以上即可。另外,本实施方式的外侧防漏接合部732在比外侧防漏非接合部742靠后侧的位置在外侧后基端缘662与吸收性物品1的后端缘1r之间延伸,配置在后侧区域r10的前后方向l的整个区域。但是,在变形例中,外侧防漏接合部732的后端缘也可以位于比吸收性物品1的后端缘1r靠前侧的位置。另外,配置在比外侧防漏非接合部742靠前侧的位置的外侧防漏接合部732的前后方向l的长度可以是吸收性物品的前后方向l的长度的1/4以上。

46.外侧防漏褶裥602的外侧肌肤抵接部712在与外侧防漏接合部732重叠的区域中构成为不能相对于外侧相向部722立起,在与外侧防漏非接合部742重叠的区域中构成为能够相对于外侧相向部722立起。外侧相向部722配置在比外侧肌肤抵接部712靠非肌肤面侧的位置。因此,在将图6所示的吸收性物品1的外侧部暂时折叠,将吸收性物品1配置在身体之下,然后将折翼部90拉出的穿着状态下,在将折翼部90拉出时,外侧相向部722容易与折翼

部90一起被拉出。另一方面,外侧肌肤抵接部712位于最靠肌肤面侧t1的位置,直接承受穿着者的体压,并且产生与肌肤之间的摩擦力,难以与折翼部90一起被拉出。申请人验证了穿着辅助者的穿着方式之后,得知穿着辅助者在将折翼部90拉出时,有意识地将作为下一穿着操作的固定构件拉出,将在固定构件的前端缘90f与吸收性物品1的后端缘1r之间延伸的后侧区域r10拉出。这是因为,通过拉出后侧区域r10,能够拉出固定构件的前后方向的整个区域。由于外侧防漏接合部732设置在后侧区域r10的前后方向的整个区域中的一半以上的区域,所以,在拉出折翼部90时,外侧肌肤抵接部712容易经由外侧防漏接合部732被拉出。因此,能够拉出外侧肌肤抵接部712并以使外倾的外侧防漏褶裥602的顶点朝向宽度方向w的外侧的方式进行穿着。

47.吸收性物品1具有在多个固定构件中的位于最前侧的固定构件的前端缘与多个固定构件中的位于最后侧的固定构件的后端缘之间延伸的固定区域r20。外侧防漏接合部732可以设置在固定区域r20的前后方向l的整个区域中的一半以上的区域。优选的是,外侧防漏接合部732可以设置在固定区域r20的前后方向l的整个区域。固定区域r20是被通过固定构件的前端缘且沿宽度方向w延伸的假想线el13和通过固定构件的后端缘且沿宽度方向w延伸的假想线el14夹着的区域。多个固定构件既可以如本实施方式那样是具有第一固定构件91和第二固定构件92的方式,也可以是具有3个以上的固定构件的方式。本实施方式的固定区域r20是被通过第一固定构件91的前端缘91f且沿宽度方向w延伸的假想线el13和通过第二固定构件92的后端缘92r且沿宽度方向w延伸的假想线el14夹着的区域。根据该结构,在辅助穿着者穿着时将固定构件整体拉出时,外侧肌肤抵接部712容易经由外侧防漏接合部732被拉出。因此,能够拉出外侧肌肤抵接部712并以使外倾的外侧防漏褶裥602的顶点朝向宽度方向w的外侧的方式进行穿着。

48.外侧防漏接合部732的至少一部分可以在以物品折痕fl1为基点展开的展开状态下配置在比物品折痕fl1靠宽度方向w的外侧的位置。在穿着时折叠折翼部90时,有时以带有折痕的物品折痕fl1为基点进行折叠。在这样折叠的情况下,在将穿着者载置到吸收性物品1上之后,以物品折痕fl1为基点将折翼部90展开。在该展开时,能够与折翼部90一起展开外侧防漏接合部732,能够经由外侧防漏接合部732拉出外侧肌肤抵接部712。因此,能够拉出外侧肌肤抵接部712并以使外倾的外侧防漏褶裥602的顶点朝向宽度方向的外侧的方式进行穿着。

49.作为防漏折痕的第一侧面折痕fl21在展开状态下可以配置在比物品折痕fl1靠宽度方向w的外侧的位置。在以物品折痕fl1为基点展开折翼部90时,能够将外侧肌肤抵接部712整体与折翼部90一起拉出。另外,物品折痕fl1可以至少在前腰围区域s1及后腰围区域s2与吸收芯30重叠。在以物品折痕fl1为基点展开折翼部90时,能够将折翼部90与吸收芯30一起拉出,利用吸收芯30的刚性,容易拉出折翼部90和外侧肌肤抵接部712。

50.在吸收性物品1的伸长状态下,外侧肌肤抵接部712的顶点可以位于比吸收芯30的外侧缘30e靠宽度方向w的外侧的位置。外侧肌肤抵接部712的顶点位于外侧肌肤抵接部712的外侧缘。在穿着时,在使穿着者成为横向之后将穿着者载置在吸收性物品1上时,一般而言,调整位置以使穿着者的臀部位于吸收芯30上。即,穿着者的臀部难以位于比吸收芯30靠宽度方向w的外侧的位置。由于在穿着过程中穿着者的体压难以施加的区域(比吸收芯30靠宽度方向w的外侧的区域)配置有外侧肌肤抵接部712的顶点,因此,能够抑制在穿着过程中

外侧肌肤抵接部712的顶点由于穿着者的体压而难以展开的不良情况。

51.如图3所示,在吸收性物品1的伸长状态下,作为防漏折痕的第一侧面折痕fl21可以至少在裆下区域s3位于比吸收芯30的外侧缘30e靠宽度方向w的外侧的位置。由于在穿着过程中穿着者的体压难以施加的区域(比吸收芯30靠宽度方向的外侧的区域)配置有外侧肌肤抵接部712的整体,因此,能够抑制在穿着过程中外侧肌肤抵接部712由于穿着者的体压而难以展开的不良情况。

52.外侧防漏片682覆盖表面片11的外侧部,且经由表面接合部与表面片11接合。外侧防漏接合部732的前后方向的长度比表面接合部的前后方向的长度长。根据本方式,由于外侧防漏接合部732的前后方向的长度比较长,因此,在展开折翼部90时,容易使外倾的防漏褶裥一起展开。另外,由于将顶片11与外侧防漏片682接合的表面接合部的前后方向的长度比较短,所以外侧防漏褶裥602不会被过分地向宽度方向w的内侧拉拽,容易使外侧防漏褶裥602的顶点更朝向宽度方向w的外侧地穿着,容易发挥本来的外倾褶裥功能。背侧的表面接合部可以优选位于比背侧防漏接合部的裆部侧端缘靠后侧的位置,更优选位于比第二固定构件92的前端缘靠后侧的位置。另外,腹侧的表面接合部可以优选位于比腹侧防漏接合部的裆部侧端缘靠前侧的位置。

53.外侧防漏接合部732的前后方向l的长度可以比内侧防漏接合部731的前后方向l的长度长。在本实施方式中,外侧防漏接合部732的前后方向的外端缘与内侧防漏接合部731的前后方向的外端缘一致,到达吸收性物品的前后方向的外端缘。外侧防漏接合部732的前后方向的内端缘位于比内侧防漏接合部731的前后方向的内端缘靠前后方向的内侧的位置。由于外侧防漏接合部732的前后方向的长度比较长,所以,在展开折翼部时,容易将外倾的防漏褶裥一起展开。另一方面,第二防漏褶裥是其顶点位于第二肌肤相向部的内侧缘的所谓内倾的防漏褶裥。由于第二防漏接合部的前后方向的长度比较短,因此,与防漏褶裥相比,在折翼部的展开时难以追随。因此,能够使外倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的外侧地穿着,并且能够使内倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的内侧地穿着,容易发挥本来的防漏褶裥及第二防漏褶裥的功能。

54.设置在前腰围区域s1的外侧防漏接合部732的前后方向l的长度可以是吸收性物品1的前后方向l的长度的1/4以上。另外,设置在前腰围区域s1的外侧防漏接合部732只要配置在比外侧防漏非接合部742靠前侧的位置即可,只要至少一部分设置在前腰围区域s1即可。在穿着吸收性物品1时,使前腰围区域s1通过穿着者的腿之间,用前腰围区域s1覆盖穿着者的腹部。此时,穿着者的腿之间变窄,外侧防漏褶裥602与腿抵接,由此外倾的外侧防漏褶裥602可能会向内侧倾倒。但是,由于设置在前腰围区域s1的外侧防漏接合部732的前后方向l的长度长,因此,即使外侧防漏褶裥602与腿抵接,也能够抑制外倾的外侧防漏褶裥602向内侧倾倒,能够以使外倾的外侧防漏褶裥602的顶点朝向宽度方向的外侧的方式进行穿着。

55.以上,使用上述实施方式详细说明了本发明,但对于本领域技术人员来说,本发明并不限定于本说明书中说明的实施方式是显而易见的。本发明在不脱离由权利要求书的记载所确定的本发明的主旨以及范围的情况下,能够作为修正以及变更方式来实施。因此,本说明书的记载以例示说明为目的,对本发明没有任何限制的意思。例如,上述实施方式的防漏褶裥具有内侧防漏褶裥601和外侧防漏褶裥602,但在变形例中,防漏褶裥也可以只具有

外侧防漏褶裥602。实施方式的外侧防漏褶裥602的内侧部与内侧防漏褶裥601的外侧部重叠。即,外侧防漏褶裥602和内侧防漏褶裥601部分地层叠,经由粘接剂接合。但是,在变形例中,外侧防漏褶裥602和内侧防漏褶裥601也可以不层叠,而在宽度方向w上分离。另外,实施方式的外侧防漏褶裥602配置在内侧防漏褶裥601的肌肤面侧。但是,在变形例中,内侧防漏褶裥601也可以配置在外侧防漏褶裥602的肌肤面侧t1的位置。

56.另外,2020年4月30日提出申请的日本专利申请第2020-080721号的全部内容通过参照并入本说明书中。

57.产业上的可利用性

58.根据本发明,能够提供一种能够以外倾的防漏褶裥的顶点朝向宽度方向的外侧的方式穿着的吸收性物品。

59.附图标记的说明

60.1吸收性物品

61.11:表面片(第二防漏片)

62.12:侧面片(防漏片)

63.30吸收芯

64.601:内侧防漏褶裥(防漏褶裥)

65.602:外侧防漏褶裥(第二防漏褶裥)

66.63:收缩部

67.64:宽度基端缘

68.65:前基端缘

69.66:后基端缘

70.682:外侧防漏片(防漏片)

71.692:外侧防漏弹性构件(防漏弹性构件)

72.90:折翼部

73.91:第一固定构件(固定构件)

74.92:第二固定构件(固定构件)

75.fl1:物品折痕

76.fl21:第一侧面折痕(防漏折痕)

77.l:前后方向

78.s1:前腰围区域

79.s2:后腰围区域

80.s3:裆下区域

81.t1:肌肤面侧

82.t2:非肌肤面侧

83.w:宽度方向

84.r10:后侧区域

85.r20:固定区域。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1