一种中医阳虚体质穴位贴及其制备方法

1.本发明涉及中药技术领域,具体地说,是一种中医阳虚体质穴位贴及其制备方法。

背景技术:

2.关于“体质”的理论起源于《黄帝内经》。2009年4月中华中医药学会在《中医体质分类与判定》上将体质分为:平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质。中医研究认为,中医体质是指人体在先天禀赋和后天获得的基础上所形成的形态结构、生理功能和心理状态方面的固有特质,具有综合性、相对稳定性,往往决定着人体对生理反应的特异性,及对某些致病因子的易感性与产生病变类型的倾向性,从而影响后天疾病的证候类型及病情转归。

3.体质学说是以中医理论为主导,研究人类各种体质特征及体质类型的生理和病理特点,并以此分析疾病反应状态、病变的性质及发展趋向,从而指导疾病预防和治疗的一门学科。中医体质学中蕴含先进的“治未病”思想,“上工治未病”是中医学的一贯思想。《素问2四气调神大论》明确指出“圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱。”研究表明体质因素与女性不孕症的发生有一定的相关性,女性不孕症患者中以偏颇体质者为多。2008年研究显示成都地区不孕症女性患者偏颇体质分布为:阴虚质24.8%,湿热质13.7%,气虚质25.7%,淤血质9.2%,阳虚质13.7%,痰湿质11.0%,正常质1.8%。2019年云南地区不孕症女性患者偏颇体质分布为:阳虚质21%,气郁质15.2%,湿热质11.5%,气虚质8.3%,阴虚质7.3%,痰湿质4.2%,血瘀质2.9%,特禀质0.7%。若能够将其运用到育龄期女性人群的健康监测中,向广大社区人群推广“治未病”的理念和防病治病知识,使全民提高保健意识,将一些潜在的不良因素消弭于萌芽中,不仅能够防止不良妊娠结局的发生,更在于能够对孕前保健和教育进行补充。中医治未病思想作为治未病中心健康管理的核心思想,与现代管理理念结合,将整体观、预防为主的理念渗入各种人群的健康管理中,可实现个体化预防诊疗目标。未来在各类疾病的治疗方面,从体质入手治疗是一个重要的研究方向。

4.所谓偏颇体质,即机体内阴阳气血失去平衡,但尚未发展成疾病,处于病与未病之间的亚健康状态。亚健康状态常表现为心身异常症候的特点,中医学心主神明理论、形神合一理论、藏象五志理论、七情理论、三因理论、气质类型理论等有着丰富的内涵。亚健康状态是国际医学界提出的一个新概念,它标志着对疾病的策略从治疗转向预防的一个根本性转变,预测性(predictive)、预防性(preventive)、个体化(personalized)和参与性(participatory)。与中医治未病“未病先防”的理念契合。中医固有“体质可调论”,根据中华中医药学会《中医体质分类与判定标准》zyyxh/t157

‑

2009将备孕女性体质分为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质九类型。因为体质由先天遗传和后天调养共同决定的,所以,备孕妇女可以通过中医调理改善偏颇体质,以求孕育的最佳状态。

5.中药外治疗法改善偏颇体质

6.中药外治是将中药实施于患部或穴位,使中药作用直接集中,增加了病灶部位中

药有效的浓度,奏效迅速,不受胃肠道酶、消化液等诸多因素的影响,避免了肝脏和胃肠道的破坏。中药外治是目前所知起源最早的治疗疾病方法之一,最早在《山海经》中有云

“……

熏草、佩之可已疠”,并提出了佩、服、浴、席、养、搽6种药物外治法。另有《五十二病方》、《黄帝内经》、《肘后备急方》、《伤寒杂病论》等典籍均对中药外治法有所记载。发展至今,中药外治的剂型从传统的丸、散、膏、丹等演变成了气雾剂、灌肠剂、膜剂、乳剂、熨剂、注射剂等剂型。

7.中药穴位敷贴的机制:中药穴位敷贴是以针灸学与方药学为基础,《理瀹骈文》云“外治之药,即内治之药;外治之理,即内治之理。”故中药穴位敷贴先辨证选方,后利用腧穴双向调节的特点,外用中药于穴位上,使药性循经脉到达体内,是目前常见的“针药结合”外治法之一。现代医学研究发现,外用中药的吸收主要依靠皮肤和粘膜,通过局部微循环进入体循环而发挥作用。此外,也有研究表面中药外用是通过调节局部失衡的微生态系统,以及对机体局部进行微调节而最终得以“扶正祛邪”,治疗疾病。

8.中药外用可避免内服可能导致的肝肾毒性,也不存在西药药效的半衰期残留体内,因此是目前改善育龄期女性偏颇体质的最佳选择。

9.中国专利申请:201210105062.x公开了一种预防、治疗或/和改善阳虚证候或阳虚体质的药物组合物,它是含有下述重量配比的原料药制备而成的药剂:炮姜8

‑

16份、羌活8

‑

16份、桂枝8

‑

16份、苏叶8

‑

16份。但该专利所述的中药组方总有效率不及本发明所述中药组方。

10.中国专利申请:201310528743.1公开了一种调治阳虚体质的中药组合物,其质量配比如下:熟地黄120~200份,肉桂60~90份,山茱萸120~200份,山药120~300份,白茯苓120~399份,补骨脂120~150份,菟丝子120~200份,仙灵脾120~200份,巴戟天120~200份,紫河车30~100份,炒当归120~200份,黄芪150~300份,炒白术120~200份,炒白芍120~200份,麦冬100~150份,防风100~150份,炒薏苡仁150~300份,陈皮100~150份,炙甘草60~120份,鹿角胶250~300份,阿胶250~500份;具有补气健脾、消食和胃、温阳补肾的作用。能有效改善甚至改变阳虚体质,有效药物成分含量高、无明显毒副作用、作用药力缓和、稳定持久、服用方便、易存易携。但是该专利组方药味数众多,成本高。关于本发明一种中医阳虚体质穴位贴及其制备方法目前还未见报道。

技术实现要素:

11.本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种中医阳虚体质穴位贴及其制备方法。

12.为实现上述目的,本发明采取的技术方案是:

13.第一方面,本发明提供了一种改善阳虚体质的中药组合物,所述中药组合物由以下重量份的原料药制成:制附片0.3

‑

1份、肉桂0.3

‑

1份、熟地0.5

‑

1.5份、山药0.5

‑

1.5份、仙灵脾0.5

‑

1.5份、桑椹0.5

‑

1.5份。

14.优选地,所述中药组合物由以下重量份的原料药制成:制附片0.5

‑

1份、肉桂0.5

‑

1份、熟地1

‑

1.5份、山药1

‑

1.5份、仙灵脾1

‑

1.5份、桑椹1

‑

1.5份。

15.优选地,所述中药组合物由以下重量份的原料药制成:所述中药组合物由以下重量份的原料药制成:制附片0.5份、肉桂0.5份、熟地1份、山药1份、仙灵脾1份、桑椹1份。

16.进一步地,所述中药组合物还包括药学上可接受的载体。

17.优选地,所述中药组合物的剂型为外用剂型。

18.优选地,所述外用剂型为散剂、膏剂、洗剂、喷雾剂、油剂、凝胶剂、涂膜剂、粉剂和贴剂。

19.第二方面,本发明提供了如上所述的中药组合物在制备改善阳虚体质的药物中的应用。

20.进一步地,所述改善阳虚体质指改善不耐低温、易感寒邪、食凉腹泻、不欲冷食、畏寒添衣服、手足不温、胃脘腰膝畏寒症状。

21.第三方面,本发明提供了一种改善阳虚体质穴位贴,所述穴位贴是由上所述的中药组合物制成。

22.进一步地,所述穴位贴适用于大椎穴、中极穴和关元穴。

23.第四方面,本发明提供了如上所述穴位贴的制备方法,包括步骤:

24.(1)按照重量份称取各原料药;

25.(2)将各原料药打碎成粉,然后将中药粉制成流浸膏,再用乙醇提取中药粉,分别得到提取后的中药粉和流浸膏;

26.(3)将医用压敏热熔胶与中药粉混合搅拌均匀;

27.(4)将流浸膏和氮酮加入步骤(3)得到的物质中,搅拌均匀,摊膏,即得。

28.方解

29.制附片、熟地黄、淮山药取《金匮要略》中肾气丸之义,补肾温阳,根据《黄帝内经》“寒者温之”的法则,以补肾助阳为第一要义,方中附子辛热,其性走而不守,能通行十二经。肉桂入肾,引火归元,附子与肉桂二药相合,附子善入气分而散寒止痛,肉桂善入血分而温经通脉,动静结合,相须为用。既具有温肾助阳作用,又有良好的温经散寒止痛之功。淫羊藿温壮肾阳,补命门不足,益火消阴。“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助,而生化无穷”,故重用熟地、桑椹滋阴补肾生精,配伍山药温补而不骤,微香而不燥,补肝养脾益精,张锡纯、陈世铎、傅青主等医家也常用此法,乙癸同源,精血同源,阴生则阳长,温阳亦扶正,从而改善临床育龄期女性阳虚体质,提高受孕率。

30.制附子性大热,味辛、甘,归心、肾、脾经。附子乃辛热之品,可温五脏之阳。有回阳救逆,补火助阳,散寒止痛之效。附子之功甚大,《本草经读》曰:“火性迅速,无处不到”,故其能上助心阳、中温脾阳、下补肾阳。

31.川肉桂性大热,味辛、甘,归心、肾、肝、脾经。有补火助阳,引火归元,散寒止痛,温经通脉的功效。常用于肾阳不足,阳瘘宫冷,脘腹冷腹,寒凝血瘀,经闭痛经等。《本草求真》称其:“大补命门相火,益阳治阴。因寒因滞而得者,用此治无不效。”在理气剂中的应该也十分常见。

32.熟地黄性微温,味甘,归肝、肾经。有补血养阴、填精益髓、滋肾养肝的功效。主要用于肝肾阴虚,腰膝酸软,月经不调,崩漏下血等。张景岳云其“熟地黄能够大补血衰,滋培肾火,填骨髓,益真精,专补肾中元气”。

33.淫羊藿性温,味辛、甘,归肝、肾经,又称仙灵脾。有补肾壮阳,祛风除湿之效。常用于肾阳虚证,风寒湿痹证。此药除上述效用之外,还可用于肾阳虚导致的不孕证,《日华子本草》中有:“治丈夫绝阳不起,女子绝阴无子”。

34.桑葚子性寒,味甘,归心、肝、肾经。配伍温阳药,既不致温燥,又无凉遏之痹。可滋阴补血,又可凉血补血。《医门棒喝》云:“阳能帅阴,阴赖阳以生长,阴能和阳,阳藉阴以固密”。

35.淮山药性平,味甘,归肺、脾、肾经。有益气养阴,补脾益肺,补肾固精的功效。主要用于肺虚证,脾虚证,肾虚证。也常作为臣药或佐使药扶助正气。《本草正》云“山药,能健脾补虚,滋肾固精”。

36.选穴意义

37.大椎穴出自《黄帝内经素问2气府论》,是督脉的穴位。大,大小之大;椎,指脊椎。大椎穴位于背部的最高点,手、足三阳经及督脉的阳气汇合于此,故又称为“诸阳之会”。具有宣通阳气、补虚培元之效。代坤等研究发现艾灸大椎穴能够改善阳虚体质亚健康人群的阳虚症状评分与亚健康状态的生理、心理健康评分。

38.中极穴出自《黄帝内经素问2骨空论》,属任脉的穴位,是膀胱的募穴。中极,即最中间之义,指人身上下左右之最中间。中极穴位于人体下腹部,前正中线上,当耻骨联合上缘上1寸,脐中向下4寸。足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经、任脉交汇于此。具有补肾调经、理血暖宫之效。

39.关元穴出自《灵枢2寒热病》,属任脉。《医经正解》提出关元穴为“人生之关要,真元之所存”。关元穴位于下腹部,前正中线上,当脐中下3寸。足三阴经与任脉交汇于此,同时关元穴也是小肠经的募穴。有培补真元、补肾固涩的作用。

40.大椎与关元相伍,遵循“前后配穴法”与“上下配穴法”,一前一后,一上一下。大椎穴重在温通督脉,而关元穴重在温通任脉,两者相互配合,就能够贯通任督,顺接经脉,扶助阳气。中极和关元穴,为足三阴经与任脉交会穴,此穴深部为胞中,亦为原气之所在。两穴配伍,取“引气归元”之义,《会元针灸学》载:“归者,轨道;来,去而复来,男子妇人胃气归原,谷化阴精,精化阳气,气和化质,质和精血,如归去而又复来,故名归来也”。“元气藏于少腹丹田”,故而通过针刺腹部腧穴,化精复阳,使元气归而复来。引气归元针法的理念在治疗妇科疾病时颇有见效。

41.术语

42.如本文所用,术语“药学上可接受的”的成分是适用于人和/或动物而无过度不良副反应(如毒性、刺激和变态反应)的,即有合理的效益/风险比的物质。

43.如本文所用,“重量份”可以是任何一个固定的以毫克、克数或千克数表示重量(如1mg、1g、2g、5g或1kg等)。例如,一个由1重量份组分a和9重量份组分b构成的组合物,可以是1克组分a+9克组分b,也可以是10克组分a+90克组分b等构成的组合物。在所述组合物中,某一组分的百分比含量=(该组分的重量份数/所有组分的重量份数之和)

×

100%。因此,由1重量份组分a和9重量份组分b构成的组合物中,组分a的含量为10%,组分b为90%。

44.本发明优点在于:

45.1、根据以中医治未病理论为基础,优选各原料药以及之间的重量份配比,采用中医体质穴位贴干预方案,辨证施治,因人制宜,有携带方便,安全无毒的特点,适用于任何人群,尤其适宜于偏颇体质者,坚持长期规律贴敷,对改善偏颇体质,调理机体整体状态有着明显的效果,促进偏颇体质向平和质状态转变。方中,附子辛热,归心、脾、肾经,其性走而不守,能通行十二经;肉桂味辛、甘,性大热,归肾、脾、心经,引火归元,温壮肾阳,两者共为君

药,补命门不足,益火消阴,具有补火助阳、温阳祛寒功效;熟地黄性甘,微温,归肝、肾经,补血虚,通血脉,益精填髓;淫羊藿味辛性温,主入肾经,补肾壮阳;桑椹味甘,归心经,补血滋阴;二者合用补益肝肾,乙癸同源,精血同源;山药味甘,性平,归脾、肺、肾经,温补而不骤,微香而不燥,益气养阴,全方在大队补阴药中加入少量温阳药,全方取其“善补阳者,必欲阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷”。全方协同作用,取得了显著的疗效。

46.2、选穴以大椎、中极、关元为主。《针灸甲乙经》言大椎为“三阳督脉之会”,大椎穴属督脉,在脊柱区,第7颈椎棘突下凹陷中,后正中线上,具有通督调神、健脑益髓、宣通阳气、补虚培元等作用;中极穴位于脐下四寸,关元穴位于脐下三寸,均属任脉,任脉经气源于肾,两者皆有温阳、益肾等作用。根据“内病外治”的原则,利用相对应体质类型的中药,配以辛温、走窜、通经之药物贴敷于相关穴位,使药物透过皮肤腠理进入穴位经络,通过经络气血的运行作用,发挥药物的“归经”和功能效应,直达相关脏腑,旨在调整机体体质,增强抗病能力。

47.3、全方相较于西医治疗方法成本大大降低,且无毒副作用、不良反应和并发症,安全可靠。

附图说明

48.附图1是本发明的技术路线图。

49.附图2是中药组合物干预前后阳虚质与其他体质数量变化。

50.附图3是穴位示意图。

51.附图4是脉诊波形图。

具体实施方式

52.下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明记载的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本技术所附权利要求书所限定的范围。

53.实施例1中药组合物(一)

54.制附片0.3份、肉桂0.3份、熟地0.5份、山药0.5份、仙灵脾0.5份、桑椹0.5份。

55.实施例2中药组合物(二)

56.制附片1份、肉桂1份、熟地1.5份、山药1.5份、仙灵脾1.5份、桑椹1.5份。

57.实施例3中药组合物(三)

58.制附片0.3份、肉桂1份、熟地0.5份、山药1.5份、仙灵脾0.5份、桑椹1.5份。

59.实施例4中药组合物(四)

60.制附片1份、肉桂0.3份、熟地1.5份、山药0.5份、仙灵脾1.5份、桑椹0.5份。

61.实施例5中药组合物(五)

62.制附片0.5份、肉桂0.5份、熟地1份、山药1份、仙灵脾1份、桑椹1份。

63.实施例6中药组合物(六)

64.制附片0.5份、肉桂1份、熟地1份、山药1.5份、仙灵脾1份、桑椹1.5份。

65.实施例7中药组合物(七)

66.制附片1份、肉桂0.5份、熟地1.5份、山药1份、仙灵脾1.5份、桑椹1份。

67.实施例8凝胶剂

68.制备方法:

69.按照实施例1

‑

7任一所述比例取各原料药,加水煎煮两次,每次1

‑

3小时,滤过,合并滤液,滤液低温减压浓缩;然后将凝胶辅料搅拌得凝胶基质;最后向凝胶基质中加入水煎浓缩液,搅拌均匀,低温冷却即得。

70.实施例9穴位贴

71.制备方法:

72.按照实施例1

‑

7任一所述比例取各原料药,将各原料药打碎成粉,然后将中药粉制成流浸膏,再用乙醇提取中药粉,分别得到提取后的中药粉和流浸膏;将医用压敏热熔胶与中药粉混合搅拌均匀,加入流浸膏和氮酮,搅拌均匀,摊膏,即得。

73.实施例10临床实验

74.1研究对象

75.1.1病例来源

76.2019年2月至2019年12月来自于上海中医药大学曙光医院治未病中心门诊、中国福利会国际和平妇幼保健医院、奉贤区南桥镇光明社区服务中心就诊的阳虚体质育龄期女性人群(年龄20

‑

49岁)。

77.1.2阳虚体质的标准化判定及评估

78.中医体质的判定依据中华中医药学会标准(zyyxh/t157

‑

2009)《中医体质分类与判定》量表对于体质的判定标准,将体质分为以下九种类型:气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、气郁质、血瘀质、特禀质、平和质。

79.阳虚体质总体特征为阳气不足,以畏寒怕冷、手足不温等虚寒表现。形体特征:多形体白胖,肌肉松软不壮。常见表现为:平素畏冷,手足不温,毛发易落,喜热饮食,易出汗,精神不振,面色晄白,目胞晦暗,大便溏薄,小便清长,舌淡胖嫩苔润,脉沉迟而弱。心理特征:性格多沉静、内向。发病倾向:易患痰饮、肿胀、泄泻等病;发病多为寒证,或感邪易从寒化。对外界环境适应能力:耐夏不耐冬;易感风、寒、湿邪。

80.1.2.1阳虚体质的评分计算方法

81.具体判定方法见下表1。

82.表1中医体质判定表

83.[0084][0085]

1.3纳入标准

[0086]

①

年龄20

‑

49岁的育龄期女性人群;

[0087]

②

经过中医体质判定量表判定阳虚质转化分≥40分;

[0088]

③

其他偏颇体质得分≤阳虚质得分;

[0089]

④

能够执行规定,配合完成干预并在干预前后完成中医体质评估及其他所需的信息采集;

[0090]

⑤

签署知情同意书。

[0091]

1.4排除标准

[0092]

①

妊娠或哺乳期妇女;

[0093]

②

病情危重,或患有精神疾病等难以配合检查者;

[0094]

③

皮肤严重过敏者。

[0095]

1.5剔除标准

[0096]

①

入组期间未按照规定进行中医体质穴位贴敷治疗者;

[0097]

②

干预前后所需基本信息采集不全者。

[0098]

1.6终止及脱落标准

[0099]

①

因各种原因自行停止中医体质穴位贴敷治疗者;

[0100]

②

出现严重不良事件者;

[0101]

③

出现其他疾病需接受治疗且干扰本项研究者。

[0102]

1.7中医症状疗效判定标准

[0103]

参考《中医病证诊断疗效标准》2017版。

[0104]

中医症状总疗效判定标准

[0105]

①

临床痊愈:临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少≥95%。

[0106]

②

显效:临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%。

[0107]

③

有效:临床症状、体征均有好转,证候积分减少≥30%。

[0108]

④

无效:临床症状、体征均明显改善,甚或加重,证候积分减少不足≥30%。注:计

算公式(尼莫地平法)为:[(治疗前积分

‑

治疗后积分)/治疗前积分]*100%。

[0109]

2研究方法

[0110]

2.1干预对象

[0111]

干预对象来自于上海中医药大学曙光医院治未病中心门诊、中国福利会国际和平妇幼保健医院、奉贤区南桥镇光明社区服务中心就诊的阳虚体质育龄期女性人群(年龄20

‑

49岁)。

[0112]

2.2干预时间

[0113]

干预总时间为2个月,三个单位时间节点稍有出入,总时间跨度为2019年12月至2020年3月。

[0114]

2.3舌脉诊数据的收集

[0115]

2.3.1采集设备

[0116]

本实验使用中医四诊仪(上海道生医疗科技有限公司生产ds01

‑

a型)进行中医舌脉诊客观化指标的采集。舌象的采集包括了舌质与舌苔两项,先由四诊仪内置的高清相机获取图像,系统自动收集与分析图像中的数据;脉象的采集包括脉位、脉数、脉形、脉势,在压力传感器采集到数据后传输至系统,进行数据的提取和分析。

[0117]

2.3.2中医四诊仪采集及分析舌象数据

[0118]

中医四诊仪在采集数据时,对温度的要求为:25摄氏度

±

2摄氏度,对光线的要求为:柔和光源。提前告知采集对象采集前不刮舌苔,不食用过烫过辣以及其他可能导致舌苔舌质颜色改变的食品。符合采集要求的情况下,用四诊仪的内置高清相机采集患者舌象信息,采集舌象之前,指导采集对象进行伸舌练习,确保在放松状态下拍摄,以保证舌形舌色的准确度。

[0119]

中医四诊仪系统对舌象颜色的提取与分析主要有以下几种模型,一种是rgb色彩模型,即通过r(红色)g(绿色)b(蓝色)三个颜色通道,转化为数字来表示,共分为266个阶亮度,其中0表示该颜色分度最少,无该种颜色;255表示该颜色分度最大,达到最大饱和。一种是lab颜色空间,它是一种基于生理特征的颜色模型:l(明度,取值范围为0~100,表示从黑到白);a(取值范围为

‑

128~127,红绿坐标值,表示绿色到红色);b(黄蓝坐标值,取值范围为

‑

128~127,表示蓝色到黄色);另一种是hsv颜色空间:h(色调,表示色彩信息,即所处的光谱颜色的位置,用角度参数表示,取值范围为0

°

~360

°

,0

°

为红色,60

°

为黄色,120

°

为绿色,180

°

为青色,240

°

为蓝色,300

°

为紫色,360

°

再次回到红色);s(饱和度,取值范围为0~255,表示从不饱和到饱和);v(亮度,取值范围为0~255,表示从暗到亮)等。而中医四诊仪对舌体胖瘦的判定是通过面积的计算,舌的轮廓由计算机自动根据颜色分割,并由采集者进行手动修正。

[0120]

阳虚质舌象一般可描述为:舌淡胖,边有齿痕,苔白而润,故主要以r值、a值、h值作为主要观测指标,其他数据作为次要观测指标。

[0121]

2.3.3中医四诊仪采集及分析脉象数据

[0122]

脉诊数据采集时,嘱采集对象采用坐姿,同时保持平静,将腕部固定架放置于桡动脉(寸口脉),即桡骨茎突内侧端,再将压力传感器放置于腕部固定架上。脉诊仪将开始采集数据,并根据脉象自动调节压力,在不同压力下多次采集完善双手数据。

[0123]

分析脉图最常用时域分析法,它是以时间为自变量,根据时间的变化,通过振幅、

频率、面积最直观地表达脉位、脉数、脉形、脉势,反映机体状态。以下脉图参数包括:h1:主波幅度,反应脉力强弱的指标,主要体现中医“气”的功能状态。h4/h1:主要反映外周阻力高低。当外周血管收缩时,阻力增高,h4/h1升高;外周阻力降低时,h4/h1变小。在主动脉瓣闭锁不全,血液返流,脉压增大时;或血容积量急骤下降,心搏代偿性加快时,亦可出现h4/h1变小,甚至出现负值。多见于中医辨证的气虚、血虚证。数值低于0.2秒甚至为负值时,机体可能处于血容量不足的血虚状态;数据高于0.4秒时,多因周围血管收缩,外周阻力增大,末梢循环不好所致。t:为脉动周期,主要反应机体“寒”、“热”状态的指标等其他数据。脉诊波形图见图4。

[0124]

2.4干预措施

[0125]

2.4.1治疗组干预措施

[0126]

使用中医体质穴位贴敷治疗。

[0127]

2.4.2体质穴位贴基本组成

[0128]

制附片、川肉桂、熟地黄、淫羊藿、桑椹子、淮山药(比例:0.5:0.5:1:1:1:1)

[0129]

2.4.3体质穴位贴制作工艺

[0130]

所使用的的体质穴位贴由山东煜和堂药业有限公司按照制作流程标准统一制作(批号:20191002)。规格为7*7cm/片,每片(药芯)约1克。

[0131]

①

将中药颗粒剂打碎成粉,混合热熔胶基质和中药粉,比例一般为3:1。

[0132]

②

一般膏药配方中药粉先制作成流浸膏,将中药粉用适宜的溶剂(水中加20%~25%的乙醇)提取,蒸去部分溶剂,将浓度调整至每1ml相当于药材1g。

[0133]

③

医用压敏热溶胶1000克,放入锅内加热融化(80度左右),在60

‑

70度左右将药粉徐徐加入搅拌均匀。

[0134]

④

然后在40度左右时再加入流浸膏,和氮酮(透皮剂其中基质和氮酮的比例在1000:10左右),继续搅拌,然后摊膏,每张膏药约1克。

[0135]

2.4.4体质穴位贴使用方法

[0136]

上述体质穴位贴一周两次,每次4

‑

8小时,贴于大椎、中极、关元。使用穴位贴注意事项:若出现皮肤红肿、瘙痒、溃破等不适,应及时取下用清水冲洗,如有需要及时就医。

[0137]

大椎:第7颈椎棘突下。

[0138]

中极:下腹部,前正中线上,脐下4寸。

[0139]

关元:下腹部,前正中线上,脐下3寸。

[0140]

各穴位见图3.

[0141]

2.5观察指标

[0142]

2.5.1基本情况

[0143]

记录及分析调查对象的信息:年龄、学历、职业、bmi、文化程度、烟酒史、月经史、生育史。

[0144]

2.5.2体质评分情况

[0145]

通过在干预前后阳虚体质各症状评分,阳虚体质、平和质及其他偏颇体质转化分的对比,统计分析上述指标的变化情况。

[0146]

2.5.3舌脉诊客观化指标

[0147]

入组的体质穴位贴干预人群,在干预前后对其进行中医舌脉诊客观指标的测定,

统计分析中医体质穴位贴使用前后育龄期阳虚体质女性人群舌诊客观化指标的变化情况。

[0148]

2.5.4不良反应记录

[0149]

使用中医体质穴位期间是否存在不良事件或者药物的不良反应(皮肤红肿、瘙痒、溃破等),记录不良反应发生的时间及处理方式。

[0150]

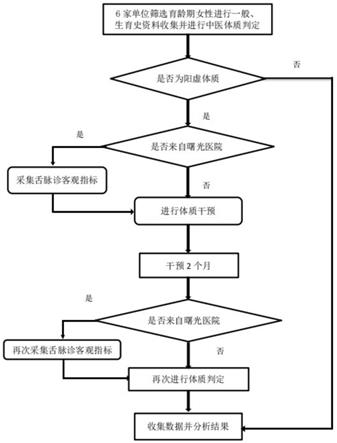

3技术路线图

[0151]

见图1.

[0152]

4统计方法

[0153]

使用spss24.0软件进行统计,数据满足正态分布时,用均数

±

标准差来描述。两组数据比较,满足正态性,用独立样本t检验;干预前后比较,满足正态性,采用配对t检验;计数资料采用卡方检验;若数据不符合正态分布、或者数据为等级资料,则使用秩和检验。p<0.05有统计学意义。

[0154]

5研究结果

[0155]

本研究收入符合干预条件的干预对象129例,女性生育健康采集122例,舌脉面诊信息采集45例,回访117例,信息不全脱落12例,最终回访率90.7%(注:最终回访率:117/129=0.9069*100%≈90.7%,信息不全脱落的12例包括入组期间未按照规定进行中医体质穴位贴敷治疗者;干预前后所需基本信息采集不全者;因各种原因自行停止中医体质穴位贴敷治疗者;出现其他疾病需接受治疗且干扰本项研究者)。

[0156]

5.1干预对象一般情况分析

[0157]

129例阳虚质育龄期女性年龄为33.58

±

9.99,bmi为21.42

±

3.43。其中129例不吸烟,占100%。不饮酒者为103例,占79.8%;偶尔饮酒者为25例,占19.4%;经常饮酒者1例,占0.8%。高中及以下学历者为20例,占15.5%;本科学历者为104例,占80.6;研究生及以上学历者5例,占3.9%。从事脑力劳动者为103例,占79.8%;从事体力劳动者为12例,占9.3%;退休及其他职业者为14例,占10.9%。怀孕0次者为48例,占37.2%;怀孕1次者为25例,占19.4%;怀孕2次者为40例,占31.0%;怀孕3次者为11例;占8.5%;怀孕3次以上者为5例,占3.9%。流产0次者为72例,占55.8%;流产1次者为42例,占32.6%;流产2次者为11例,占8.5%;流产3次者为2例,占1.6%;流产3次以上者为2例,占1.6%。生育0次者为49例,占38.0%;生育1次者为76例,占58.9%;生育2次者为4例,占3.1%;生育3次者为0例,占0.0%。初潮年龄在13岁以前者17例,占13.2%;初潮年龄在13

‑

15岁者97例,占75.2%,初潮年龄在15

‑

17岁者为15例,占11.6%;初潮年龄在17

‑

19岁者为0例,占0.0%。月经周期在25

‑

35天者为103例,占79.8%;月经周期大于35天者为10例,占7.8%;月经隔月一行者为2例,占1.6%;月经周期毫无规律者为3例,占2.3%;月经周期小于25天者为11例,占8.5%。经期2

‑

3天者为7例,占5.4%;经期4

‑

5天者为55例,占42.6%;经期6

‑

7天者为60例,占46.5%;经期8

‑

10天者为6例,占4.7%;经期毫无规律者为1例,占0.8%。经量较多者为2例,占1.6%;经量较少者为30例,占23.3%;经量正常者为97例,占75.2%。经行有暗红色血块者为85例,占69.5%;经行有淡红色血块者为18例,占14.0%;经行有紫黑色血块者为4例,占3.1%;经行无血块者为22例,占17.1%。

[0158]

5.2阳虚质干预前后体质评估状态比较

[0159]

5.2.1对象干预前后阳虚体质各症状评分的比较

[0160]

表2干预前后阳虚体质各症状评分的比较

[0161][0162][0163]

注:症状积分为等级资料,故用秩和检验,用a表示。

[0164]

由表2可见,入组对象干预前后阳虚体质的各症状(不耐寒凉、易感寒邪、食凉腹泻、不欲冷食、畏寒添衣服、手足不温、胃脘腰膝畏寒)评分的比较,通过秩和检验,结果有明显统计学差异(p<0.001)。

[0165]

5.2.2对象干预前后阳虚体质转化分比较

[0166]

表3干预前后阳虚体质转化分的比较

[0167][0168]

注:a为两组数据不符合正态分布,故用秩和检验。

[0169]

由表3可见,入组对象干预前后阳虚体质转化分有明显统计学差异(p<0.001)。

[0170]

5.2.3对象干预前后平和质和其他兼夹体质转化分的比较

[0171]

表4干预前后平和质和其他兼夹体质转化分的比较

[0172][0173]

注:a为两组数据不符合正态分布,故用秩和检验,其余用配对样本t检验。

[0174]

由表4可见,入组对象干预前后平和质转化分有明显统计学差异(p<0.001),气虚质、血瘀质转化分有明显统计学差异(p<0.05),其他各兼夹体质转化分比较未见显著差异

(p>0.05)。

[0175]

5.3阳虚质干预前后舌色变化情况

[0176]

表5干预前后舌色比较

[0177][0178]

由表5可见,入组对象干预前后对比全舌舌色指标无统计学差异(p>0.05),其中rgb_r、hsv_h、hsv_v、lab_l有所改善。

[0179]

5.4阳虚质干预前后舌形占比变化情况

[0180]

表6干预前后舌形占比比较

[0181]

[0182][0183]

由表6可见,入组对象干预前后舌体胖瘦、齿痕变化情况无统计学差异(p>0.05)。

[0184]

5.5阳虚质干预前后苔色变化情况

[0185]

表7干预前后苔色比较

[0186][0187]

注:a为两组数据不符合正态分布,故用秩和检验,其余用配对样本t检验。

[0188]

由表7可见,入组对象干预前后舌苔苔色指标中lab_b有统计学差异(p=0.05),其余指标无统计学差异(p>0.05)。

[0189]

5.6阳虚质干预前后脉象变化情况

[0190]

由表8可见,入组对象干预前后脉象指标中左、右手t、右手h4/h1有统计学差异(p<0.05),其余指标无统计学差异(p>0.05)。

[0191]

表8干预前后脉象比较

[0192][0193]

注:a为两组数据不符合正态分布,故用秩和检验,其余用配对样本t检验。

[0194]

5.7中医症状疗效评价

[0195]

5.7.1中医症状总积分的疗效

[0196]

表9干预后中医症状总积分的疗效

[0197][0198]

干预后81例阳虚质女性临床症状、体征均改善,证候积分减少不足≥30%,占69.2%;36例阳虚质女性临床症状、体征均有好转,证候积分减少≥30%,占30.8%。具体可见表9(注:无效的判定是指:临床症状、体征均改善,证候积分减少不足≥30%,根据[(治疗前积分

‑

治疗后积分)/治疗前积分]*100%公式,治疗前后分别进行中医体质判定,根据中医体质判定量表计算治疗前后的积分)。

[0199]

5.7.2 117例干预对象干预前后体质分布

[0200]

117例干预对象结束2月干预后第一体质变化率为58.12%,具体体质分布为:49例仍为阳虚质,占41.88%,5例转化为阳虚质倾向,占4.27%,8例转化为单纯平和质,占6.84%,17例转化为基本平和质,占14.53%,1例转化为平和质倾向,占0.85%,转化为其他偏颇体质共42例,占35.90%。具体可见表10,图2。

[0201]

表10干预对象干预前后体质分布

[0202][0203]

5.8干预前后安全性观测

[0204]

在干预过程中,未出现严重不良反应,未出现皮肤瘙痒、过敏等不适。干预前后生命体征平稳,无显著差异。

[0205]

6分析与讨论

[0206]

6.1女性阳虚质的形成与发展

[0207]

6.1.1阳虚质的形成

[0208]

《景岳全书2论治》曰:“盖阳虚之候,多得之愁忧思虑以伤神,或劳役不节以伤力,或色欲过度而气随精去,或素禀元阳不足而寒凉致伤等,病皆阳气受损之所由也。”多思多虑,耗伤心神,劳倦过度,耗损正气,形气受伤,房劳不节,过食寒凉,久病不愈等诸多因素均会导致阳虚的产生。而关于阳虚与女性生育的关系,张景岳认为“盖凡今之胎妇,气实者少,气虚者多,气虚则阳虚......阴损胎元,暗残母气,以致产妇赢困,或儿多脾病者,多由乎此”张景岳非常重视人体阳气的主导作用,提出“阳常不足”的思想,他认为如今的孕妇正气充足者少,大多都是气虚的状态,气虚而出现阳虚,胎养不当,可能引起到胎儿的阳虚体质,“禀赋素弱,多有阳衰阴盛者,此先天阳气不足也。”此为先天不足导致的阳虚体质。阳虚质的总体表现为阳气不足,以畏寒怕冷、手足不温等。阳虚体质与阳虚证不同,阳虚体质是人的一种长期的体质状态,受先天遗传影响,也易受后天因素改变,尚属“治未病”的范畴,阳气的受损会引发疾病,阳虚证指的是某种疾病的辨证分型中的一种,是“已病”的状态。

[0209]

6.1.2阳虚质与不孕

[0210]

《素问2生气通天论篇》中云:“阳气者,若天与日......不彰”,阳气具有温煦、气化、推动的作用,似天上的太阳。而肾阳则为阳气所根本,能够温煦子宫和全身,相反,如若阳气不足失去温煦子宫的作用,则子宫虚冷,即所谓“宫寒”,无法摄精成孕。《傅青主女科2种子》中云“妇人有下身冰冷,非火不暖......夫寒冰之地,不能长草木,重阴之渊不长鱼龙,今胞宫即寒,何能受孕”傅青主认为人受孕犹如大地孕育万物,极寒之地草木不能生长,阴冷的水中鱼龙无法生存,下部冰冷的女性无法受孕,宫寒的概念已为大众熟知,不仅会导致不孕,还会引起痛经等其他妇科疾病,对女性而言,只有阳虚得到改善,“胞胎之寒自散”,方可受孕。此外,张景岳提出“不知天癸未至,本由乎气,而阴气自半,亦由乎气,是形虽属阴,而气则从阳也。”女性天癸也与阳气息息相关,天癸未至,是由于阳气不足,天癸早逝,也是因为阳气缺损,也就是说只有阳气充盛女性才能发育完整的生育系统,才可能受孕。

[0211]

6.1.3阳虚质与流产

[0212]

《女科经论2引女科集略》曰:“女之肾脉系于胎,是母之真气,子之所赖也,若肾气亏损,便不能固摄胎元。”若因肾阳不足,阳虚寒凝,胞宫无所以温煦,以致冲任失调,胎失所养,胎元不固,便可能会出现早期先兆流产的情况。偏颇体质的先兆流产患者中阳虚质最多;阳虚质也是胎漏、胎动不安患者的主要体质,反之,反复人工流产也会导致阳虚体质的产生。实验证明通过中医干预纠正调理偏僻体质有一定效果,不仅可以增强体质,更为重要的是,体质的改善削弱了自然流产相关因素的影响,降低了自然流产的发生率,让自然流产患者能够再次妊娠。

[0213]

6.2体质穴位贴敷调理阳虚体质

[0214]

6.2.1体质穴位贴释义

[0215]

体质穴位贴指的是根据不同的中医体质,对应不同组成的中药穴位敷贴。中药穴位敷贴是以针灸学与方药学为基础,所谓“外治之药,即内治之药;外治之理,即内治之理。”故先辨证选方后利用腧穴双向调节的特点,外用中药于穴位上使药性循经脉到达体内,是目前常见的“针药结合”外治法之一。中医体质穴位敷贴是中药外治中最常见的疗法之一,其优势在于中药直接施于穴位,使中药作用集中,增加了局部中药有效的浓度,能够奏效迅速,同时不受胃肠道酶、消化液等诸多因素的影响,也能避免了肝脏和胃肠道的破坏而起效。中药外治是目前所知起源最早的治疗疾病方法之一,最早在《山海经》中有云“......熏草、佩之可已疠”,还提出了佩、服、浴、席、养、搽6种药物外治法。另有《五十二病方》、《黄帝内经》、《肘后备急方》、《伤寒杂病论》等典籍均对中药外治法有所记载。发展至今,中药外治的剂型从传统的丸、散、膏、丹等演变成了气雾剂、灌肠剂、膜剂、乳剂、熨剂、注射剂等剂型。

[0216]

6.2.2体质穴位贴敷的作用机制

[0217]

现代医学研究发现,外用中药的吸收主要依靠皮肤和粘膜,通过局部微循环进入体循环而发挥作用。此外,也有研究表明中药外用是通过调节局部失衡的微生态系统,以及对机体局部进行微调节而最终得以“扶正祛邪”,治疗疾病。

[0218]

6.3调查结果分析

[0219]

6.3.1体质干预结果分析

[0220]

入组对象干预前后,阳虚体质的各症状(不耐低温、易感寒邪、食凉腹泻、不欲冷食、畏寒添衣服、手足不温、胃脘腰膝畏寒)评分均降低,其差异通过秩和检验,有明显的统计学意义(p<0.001);入组对象干预前后阳虚体质转化分的比较中,通过秩和检验,可见明显的统计学差异(p<0.001);入组对象干预前后平和质转化分升高,气虚质、血瘀质转化分降低,其差异均有统计学意义(p小于0.05),说明阳虚体质中药穴位贴对于气虚质与血瘀质也有一定的改善作用,其他偏颇体质的转化分结果,无统计学差异(p>0.05)。117例阳虚体质育龄期女性中,干预后有68例第一体质发生变化,其余49例仍为阳虚质,阳虚转化分普遍降低。可见中医体质穴位贴对阳虚体质育龄期女性阳虚各症状的改善有一定疗效,此外,有阳虚则必有气虚,正气不足,阳气亏虚不能温煦,寒凝血淤,气机无以推动,而导致血瘀,因此阳虚体质穴位贴在改善对应体质的同时,对气虚质和血瘀质的改善也有一定效果。

[0221]

6.3.2体质穴位贴干预对象实验前后舌色舌形结果分析

[0222]

阳虚质人群舌象特点为舌质胖嫩,边有齿印,苔淡白而润。入组对象干预前后对比全舌舌色指标进行比较分析,无统计学差异(p>0.05)。rgb_r较干预前升高、hsv_h降低,说

明舌色变红;hsv_v升高、lab_l升高说明舌色明亮。入组对象干预前后舌体变化情况进行比较分析,无统计学差异(p>0.05)。干预前舌体胖者为29例,占74.4%;干预后舌体胖者减为26例,占66.7%。齿痕情况无变化,可以推测齿痕情况是体质变化时转变较慢的特征表现。总体而言,干预对象的舌色变红且明亮,舌体较前变瘦,舌象的整体表现与常人“舌淡红”趋近。

[0223]

6.3.3体质穴位贴干预对象实验前后苔色指标结果分析

[0224]

入组对象干预前后舌苔苔色指标中lab_b有统计学差异(p=0.05),其余指标无统计学差异(p>0.05)。rgb_r较干预前升高、lab_a升高、hsv_v降低,红色指标升高,白(亮)指标降低,说明舌苔变薄,红色舌体露出程度增加,舌苔与常人“苔薄白”趋近,说明阳虚程度改善,体质较前平和。

[0225]

6.3.4体质穴位贴干预对象实验前后脉象指标结果分析

[0226]

阳虚质人群脉象特点为沉迟而弱,入组对象干预前后脉象指标中左、右手t、右手h4/h1有统计学差异(p<0.05),其余指标无统计学差异(p>0.05)。干预后双手h1均升高,说明左右手脉象跳动更为有力,正气较前充盛,阳虚与气虚改善。t均减少,说明脉律较干预前加快。双手h4/h1较前降低(正常值范围0.2

‑

0.4),仍高于0.4,说明末梢循环改善。脉象沉、迟、弱的三种特征的改善在指标上均有所体现,故可以认为阳虚程度改善。

[0227]

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1