一种产术后护理带

1.本发明涉及医疗领域,具体涉及一种产术后护理带。

背景技术:

2.剖宫产是经腹切开子宫取出胎儿的手术,剖宫产术是妇产科领域中的重要手术,由于麻醉学、输血、输液、水电平衡知识以及手术方式、手术缝合材料的改进和控制感染等措施的进步,剖宫产已成为解决难产和某些产科合并症,挽救产妇和围产儿生命的有效手段,有些胎儿臀位、横位、异常头位不适宜阴式分娩,还有双胎、多胎时的某些情况,也不适宜阴式分娩,另外,一些可矫治的胎儿异常,胎儿不能耐受分娩过程,或胎儿某部分异常不能通过产道,宜行剖宫产术。

3.剖宫产腹部切口的方式有横切口和纵切口二种方式,竖切口适合准备生二胎有利于二次手术操作相对较方便,腹腔粘连相对要少,尤其是腹直肌前鞘的粘连和解剖层次,可以很好的保护,在胎儿胎头不入盆,前置胎盘的孕妇,胎盘位置比较低的孕妇,双胎或多胎孕妇,还有时间比较紧急母婴生命受到威胁时竖切口剖腹产是最佳的选择,竖切口优点就是开刀过程快,很适合紧急分娩但是又难产的孕妇。

4.剖腹产竖切口位于肚脐下至耻骨处,长度会很长,正因如此,产后刀口恢复所需要的时间也会较长,在胎儿分娩成功且竖切口缝合完毕后,刀口还会出现局部出血的现象,这时就需要对产妇竖切口进行及时有效的压迫止血护理以确保刀口血运尽早恢复正常促进刀口愈合,如果产妇竖切口刀口处得不到有效的压迫止血护理不仅会延缓刀口愈合速度,还会造成刀口红肿热和感染的几率增加,刀口严重感染时甚至危及产妇生命,并且刀口愈合速度慢还会影响产妇下床活动的频次极容易造成产妇肠粘连的现象,而在现有的产术后护理中均使用医用胶带配合无菌纱布和敷料对刀口进行普通护理,而没有一种能够针对竖切口刀口进行缝合后止血护理的产术后护理带。

技术实现要素:

5.为了解决上述背景技术中提出的问题,本发明提供了一种产术后护理带,能够对竖切口剖宫产后所形成的刀口进行有效的止血护理,避免了竖切口刀口护理不到位而导致的红肿热和感染的现象,确保竖切口刀口能够正常愈合,降低了产妇疼痛感,确保产妇及早下床活动促进肠道蠕动预防宫剖后肠粘连的现象。

6.为实现上述目的,本发明提供以下技术方案:一种产术后护理带,包括刀口护理模块、调压模块和定位模块,所述刀口护理模块用于对产妇腹部竖切口刀口处进行压迫止血和消毒护理,所述调压模块用于调节刀口护理模块对产妇腹部竖切口刀口的压力,所述定位模块用于将刀口护理模块定位至产妇腹部刀口处,所述刀口护理模块包括支座、侧板和箱体,所述支座数量为两个且位于侧板两端,所述侧板位于两个支座之间且数量不少于四个,所述支座横断面为“凹”字形,所述支座和侧板铰接,所述支座和侧板铰接后组成矩形空腔,所述箱体位于支座和侧板所组成的矩形空腔内,所述箱体横断面为“凸”字形,所述箱体

包括台肩部和凸起部,所述箱体上表面等距开有通孔,所述通孔数量不少于四个,所述通孔自上而下依次贯穿台肩部和凸起部,所述通孔内安装调节杆。

7.优选的,“凹”字形设计的支座和侧板配合能够组成矩形的容纳腔为刀口护理模块提供了放置的空间,并对箱体起固定作用,防止刀口护理模块因产妇翻身和下床活动而窜动脱落,此外支座和侧板以铰接的方式连接,能够保证刀口护理模块适应产妇腹部轻微的轮廓变化,不会因产妇腹部轮廓变化而影响刀口护理模块对产妇腹部刀口的触压止血,更优选的,箱体上所开的通孔为调节杆提供了定向运动的通道,减少了调节杆的径向窜动从而确保了刀口护理模块对产妇刀口的有效触压止血。

8.优选的,所述支座包括腹板和挡板,所述腹板垂直于挡板表面且位于挡板两端,所述腹板远离挡板的一端安装第一铰接板,所述侧板两端安装第二铰接板,两个相邻的腹板和侧板通过第一铰接板和第二铰接板铰接,两个相邻的侧板通过两个第二铰接板铰接,所述挡板前部表面中央位置开有锥孔,所述挡板上表面中部自上而下开有圆弧滑槽,所述圆弧滑槽的中轴线和锥孔的中轴线共平面且互相垂直,所述腹板和侧板内侧表面均设有限位凸台。

9.优选的,所述调节杆顶端开有沉孔底端安装垫块,所述垫块底部安装无菌敷料,所述垫块用于触压产妇刀口部位,所述箱体凸起部的前后两端表面中央位置分别开有圆孔,所述圆孔内设有伸缩杆,所述伸缩杆一端开有沉孔,所述沉孔内设有弹簧,所述伸缩杆远离沉孔的一端安装球头,其中伸缩杆和弹簧配合实现了伸缩杆沿圆孔挤压后复位的作用,在球头沿弧形滑槽滑行时伸缩杆处于压缩状态,当球头运动至锥孔内后伸缩杆在弹簧的弹力作用下沿圆孔向外弹出将球头推入锥孔内以实现将球头准确定位至锥孔内,此外调节杆底端所安装的垫块用于安装无菌敷料,并且由于垫块面积大于调节杆横断面积,因此在敷料安装至垫块底部时能够增加敷料对产妇腹部刀口的触压面积以实现全范围的覆盖产妇腹部刀口部位,确保敷料对产妇腹部刀口的有效触压面积从而确保敷料对产妇腹部刀口触压止血的有效性。

10.优选的,所述挡板上所开的弧形滑槽用于伸缩杆端部的球头滑行的通道,以便于伸缩杆端部的球头更容易沿滑道进入锥孔内,所述锥孔和球头配合用于对球头限位,以实现将箱体锁止于两个相对的锥孔之间,防止箱体在产妇翻身和下床活动时箱体出现轴向和径向窜动的现象,所述侧板和腹板内侧表面所设的凸台用于和箱体的台肩部配合时对箱体起限位作用,所述凸台和台肩部配合用于避免箱体底部触碰产妇刀口,更进一步的所述凸台和台肩部配合能够更稳固的将箱体锁止在两个相对的锥孔之间。

11.优选的,所述调压模块包括推杆、牵拉皮筋、第一挂钩和收紧机构,所述推杆安装于调节杆顶端的沉孔内,所述推杆顶部设有“u”形槽,所述第一挂钩安装于同侧的腹板和侧板的外表面,另一侧所述腹板和侧板外表面顶部设有平台,所述平台上安装收紧机构,所述收紧机构包括螺杆和转轴,所述转轴一端安装于平台上表面,所述转轴上安装齿轮,所述螺杆和齿轮啮合,所述转轴另一端安装第二挂钩,所述第一挂钩和第二挂钩通过牵拉皮筋连接,所述牵拉皮筋中部位于推杆顶部的“u”形槽内。

12.更优选的,牵拉皮筋与第一挂钩、第二挂钩和推杆顶部的“u”形槽配合实现了“拉弓效应”,“拉弓效应”产生的作用力经“u”形槽传递至推杆实现推杆推动调节杆将调节杆底部的敷料触压至产妇腹部刀口部位,此外由于产妇翻身和下床活动时单个的垫块会因产妇

腹部轮廓的微小变化而往复浮动,垫块的往复浮动依次经调节杆、推杆和“u”形槽传递至牵拉皮筋,牵拉皮筋由于具有弹性可变特性,其既能够向推杆提供持续有效的作用力又能够适应产妇腹部轮廓的动态变化。

13.优选的,收紧机构实现了对牵拉皮筋的预紧作用,通过对收紧机构的调整能够改变牵拉皮筋对推杆的作用力,在无菌敷料对产妇腹部刀口触压力过大或过小时,通过调整收紧机构能够改变牵拉皮筋对推杆的作用力,并且由于收紧机构使用了螺杆和齿轮传动机构,所以在收紧机构调整完毕后能够实现收紧机构自锁的目的。

14.优选的,所述推杆和调节杆配合能够将自牵拉皮筋产生的作用力经推杆传递至垫块和无菌敷料,并且推杆套接于调节杆的沉孔内起到隔断外部细菌的目的,避免了外部细菌沿推杆传递至调节杆和无菌敷料,此外由于推杆和调节杆为两段组合式设计,在调节杆需要更换时可以单独更换调节杆而不必更换推杆,从而实现了降低医疗损耗的目的。

15.优选的,所述定位模块包括第一锯齿杆、第二锯齿杆、牵拉杆和束紧带,所述第一锯齿杆和第二锯齿杆表面纵向等距阵列分布锯齿口,所述第一锯齿杆安装于支座两个相对的腹板外表面下部,所述第二锯齿杆安装于侧板两个相对的外表面下部,所述第一锯齿杆和第二锯齿杆上分别套接牵拉环,所述牵拉环上开有椭圆孔,所述第一锯齿杆和第二锯齿杆均位于椭圆孔内,所述第一锯齿杆、第二锯齿杆和牵拉环配合能够实现对牵拉环的纵向定位,避免牵拉环由于产妇翻身和下床活动时牵拉环纵向滑动窜位的现象,其中牵拉环上的椭圆孔和第一锯齿杆、第二锯齿杆配合能够将牵拉环的运动范围限制在椭圆孔的长轴方向上,从而进一步减少了牵拉环相对于第一锯齿杆和第二锯齿杆的活动范围增强了牵拉环和第一锯齿杆、第二锯齿杆配合的稳定性,也进一步避免了牵拉环从第一锯齿杆和第二锯齿杆的锯齿口处滑脱的现象,两个同侧且相邻的牵拉环之间安装牵拉杆,所述牵拉杆上安装束紧带,其中一侧束紧带远离牵拉杆的一端外表面设有子魔术贴,另一侧束紧带远离牵拉杆的一端内表面设有母魔术贴,两侧所述束紧带表面均设有套带,所述套带内穿插定位板,所述定位板用于产妇腰部的支撑,避免产妇由于腰部弯曲活动范围过大形成卷腹而影响腹部刀口愈合的现象。

16.本发明的有益效果是:本发明提供了一种产术后护理带,能够对竖切口剖宫产后所形成的刀口进行有效的止血护理,避免了竖切口刀口护理不到位而导致的红肿热和感染的现象,确保竖切口刀口能够正常愈合,降低了产妇疼痛感,确保产妇及早下床活动促进肠道蠕动预防宫剖后肠粘连的现象,其中“凹”字形设计的支座和侧板配合能够组成矩形的容纳腔为刀口护理模块提供了放置的空间,并对箱体起固定作用,防止刀口护理模块因产妇翻身和下床活动而窜动脱落,此外支座和侧板以铰接的方式连接,能够保证刀口护理模块适应产妇腹部轻微的轮廓变化,不会因产妇腹部轮廓变化而影响刀口护理模块对产妇腹部刀口的触压止血,更优选的,箱体上所开的通孔为调节杆提供了定向运动的通道,减少了调节杆的径向窜动从而确保了刀口护理模块对产妇刀口的有效触压止血。

17.伸缩杆和弹簧配合实现了伸缩杆沿圆孔挤压后复位的作用,在球头沿弧形滑槽滑行时伸缩杆处于压缩状态,当球头运动至锥孔内后伸缩杆在弹簧的弹力作用下沿圆孔向外弹出将球头推入锥孔内以实现将球头准确定位至锥孔内,此外调节杆底端所安装的垫块用于安装无菌敷料,并且由于垫块面积大于调节杆横断面积,因此在敷料安装至垫块底部时能够增加敷料对产妇腹部刀口的触压面积以实现全范围的覆盖产妇腹部刀口部位,确保敷

料对产妇腹部刀口的有效触压面积从而确保敷料对产妇腹部刀口触压止血的有效性,挡板上所开的弧形滑槽用于伸缩杆端部的球头滑行的通道,以便于伸缩杆端部的球头更容易沿滑道进入锥孔内,所述锥孔和球头配合用于对球头限位,以实现将箱体锁止于两个相对的锥孔之间,防止箱体在产妇翻身和下床活动时箱体出现轴向和径向窜动的现象,所述侧板和腹板内侧表面所设的凸台用于和箱体的台肩部配合时对箱体起限位作用,所述凸台和台肩部配合用于避免箱体底部触碰产妇刀口,更进一步的所述凸台和台肩部配合能够更稳固的将箱体锁止在两个相对的锥孔之间。

18.牵拉皮筋与第一挂钩、第二挂钩和推杆顶部的“u”形槽配合实现了“拉弓效应”,“拉弓效应”产生的作用力经“u”形槽传递至推杆实现推杆推动调节杆将调节杆底部的敷料触压至产妇腹部刀口部位,此外由于产妇翻身和下床活动时单个的垫块会因产妇腹部轮廓的微小变化而往复浮动,垫块的往复浮动依次经调节杆、推杆和“u”形槽传递至牵拉皮筋,牵拉皮筋由于具有弹性可变特性,其既能够向推杆提供持续有效的作用力又能够适应产妇腹部轮廓的动态变化,收紧机构实现了对牵拉皮筋的预紧作用,通过对收紧机构的调整能够改变牵拉皮筋对推杆的作用力,在无菌敷料对产妇腹部刀口触压力过大或过小时,通过调整收紧机构能够改变牵拉皮筋对推杆的作用力,并且由于收紧机构使用了螺杆和齿轮传动机构,所以在收紧机构调整完毕后能够实现收紧机构自锁的目的。

19.所述推杆和调节杆配合能够将自牵拉皮筋产生的作用力经推杆传递至垫块和无菌敷料,并且推杆套接于调节杆的沉孔内起到隔断外部细菌的目的,避免了外部细菌沿推杆传递至调节杆和无菌敷料,此外由于推杆和调节杆为两段组合式设计,在调节杆需要更换时可以单独更换调节杆而不必更换推杆,从而实现了降低医疗损耗的目的,第一锯齿杆、第二锯齿杆和牵拉环配合能够实现对牵拉环的纵向定位,避免牵拉环由于产妇翻身和下床活动时牵拉环纵向滑动窜位的现象,其中牵拉环上的椭圆孔和第一锯齿杆、第二锯齿杆配合能够将牵拉环的运动范围限制在椭圆孔的长轴方向上,从而进一步减少了牵拉环相对于第一锯齿杆和第二锯齿杆的活动范围增强了牵拉环和第一锯齿杆、第二锯齿杆配合的稳定性,也进一步避免了牵拉环从第一锯齿杆和第二锯齿杆的锯齿口处滑脱的现象,定位板用于产妇腰部的支撑,避免产妇由于腰部弯曲活动范围过大形成卷腹而影响腹部刀口愈合的现象。

附图说明

20.为了更清楚的说明实施例中的技术方案,以下将对实施例中的附图作简单地介绍。

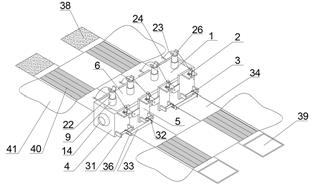

21.图1为本发明产术后护理带整体立体结构视图。

22.图2为本发明产术后护理带除去箱体的立体结构视图。

23.图3为本发明产术后护理带整体俯视图。

24.图4为本发明刀口护理模块结构视图。

25.图5为本发明支座和侧板连接结构视图。

26.图6为本发明箱体、调节杆和推杆配合结构视图。

27.图7为图5中a的放大视图。

28.图8为本发明伸缩杆和球头局部剖视图。

29.图9为本发明第一锯齿杆、第二锯齿杆和牵拉环连接结构视图。

30.图10为本发明牵拉杆和束紧带连接结构视图。

31.图中:1、刀口护理模块;2、调压模块;3、定位模块;4、支座;5、侧板;6、箱体;7、台肩部;8、凸起部;9、调节杆;10、腹板;11、挡板;12、第一铰接板;13、第二铰接板;14、锥孔;15、圆弧滑槽;16、限位凸台;17、垫块;18、无菌敷料;19、伸缩杆;20、弹簧;21、球头;22、推杆;23、牵拉皮筋;24、第一挂钩;25、收紧机构;26、“u”形槽;27、平台;28、螺杆;29、转轴;30、第二挂钩;31、第一锯齿杆;32、第二锯齿杆;33、牵拉杆;34、束紧带;35、锯齿口;36、牵拉环;37、椭圆孔;38、子魔术贴;39、母魔术贴;40、套带;41、定位板。

具体实施方式

32.以下结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。有关本发明的具体机械结构,在以下配合参考图1至图10对结构的详细说明中将可清楚的呈现,以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。

33.实施例1:如图1至图10所示,本实施例的产术后护理带,包括刀口护理模块1、调压模块2和定位模块3,刀口护理模块1用于对产妇腹部竖切口刀口处进行压迫止血和消毒护理,调压模块2用于调节刀口护理模块1对产妇腹部竖切口刀口的压力,定位模块3用于将刀口护理模块1定位至产妇腹部刀口处,刀口护理模块1包括支座4、侧板5和箱体6,支座4数量为两个且位于侧板5两端,侧板5位于两个支座4之间且数量不少于四个,支座4横断面为“凹”字形,支座4和侧板5铰接,支座4和侧板5铰接后组成矩形空腔,箱体6位于支座4和侧板5所组成的矩形空腔内,箱体6横断面为“凸”字形,箱体6包括台肩部7和凸起部8,箱体6上表面等距开有通孔,通孔数量不少于四个,通孔自上而下依次贯穿台肩部7和凸起部8,通孔内安装调节杆9。

34.具体的,“凹”字形设计的支座4和侧板5配合能够组成矩形的容纳腔为刀口护理模块1提供了放置的空间,并对箱体6起固定作用,防止刀口护理模块1因产妇翻身和下床活动而窜动脱落,此外支座4和侧板5以铰接的方式连接,能够保证刀口护理模块1适应产妇腹部轻微的轮廓变化,不会因产妇腹部轮廓变化而影响刀口护理模块1对产妇腹部刀口的触压止血,更优选的,箱体6上所开的通孔为调节杆9提供了定向运动的通道,减少了调节杆9的径向窜动从而确保了刀口护理模块1对产妇刀口的有效触压止血。

35.具体的,支座4包括腹板10和挡板11,腹板10垂直于挡板11表面且位于挡板11两端,腹板10远离挡板11的一端安装第一铰接板12,侧板5两端安装第二铰接板13,两个相邻的腹板10和侧板5通过第一铰接板12和第二铰接板13铰接,两个相邻的侧板5通过两个第二铰接板13铰接,挡板11前部表面中央位置开有锥孔14,挡板11上表面中部自上而下开有圆弧滑槽15,圆弧滑槽15的中轴线和锥孔14的中轴线共平面且互相垂直,腹板10和侧板5内侧表面均设有限位凸台16。

36.具体的,调节杆9顶端开有沉孔底端安装垫块17,垫块17底部安装无菌敷料18,垫块17用于触压产妇刀口部位,箱体6的凸起部8的前后两端表面中央位置分别开有圆孔,圆孔内设有伸缩杆19,伸缩杆19一端开有沉孔,沉孔内设有弹簧20,伸缩杆19远离沉孔的一端安装球头21。

37.具体的,伸缩杆19和弹簧20配合实现了伸缩杆19沿圆孔挤压后复位的作用,在球头21沿弧形滑槽滑行时伸缩杆19处于压缩状态,当球头21运动至锥孔14内后伸缩杆19在弹簧20的弹力作用下沿圆孔向外弹出将球头21推入锥孔14内以实现将球头21准确定位至锥孔14内,此外调节杆9底端所安装的垫块17用于安装无菌敷料18,并且由于垫块17面积大于调节杆9横断面积,因此在敷料安装至垫块17底部时能够增加敷料对产妇腹部刀口的触压面积以实现全范围的覆盖产妇腹部刀口部位,确保敷料对产妇腹部刀口的有效触压面积从而确保敷料对产妇腹部刀口触压止血的有效性。

38.具体的,挡板11上所开的弧形滑槽用于伸缩杆19端部的球头21滑行的通道,以便于伸缩杆19端部的球头21更容易沿滑道进入锥孔14内,锥孔14和球头21配合用于对球头21限位,以实现将箱体6锁止于两个相对的锥孔14之间,防止箱体6在产妇翻身和下床活动时箱体6出现轴向和径向窜动的现象,侧板5和腹板10内侧表面所设的凸台用于和箱体6的台肩部7配合时对箱体6起限位作用,凸台和台肩部7配合用于避免箱体6底部触碰产妇刀口,更进一步的凸台和台肩部7配合能够更稳固的将箱体6锁止在两个相对的锥孔14之间。

39.具体的,调压模块2包括推杆22、牵拉皮筋23、第一挂钩24和收紧机构25,推杆22安装于调节杆9顶端的沉孔内,推杆22顶部设有“u”形槽26,第一挂钩24安装于同侧的腹板10和侧板5的外表面,另一侧腹板10和侧板5外表面顶部设有平台27,平台27上安装收紧机构25,收紧机构25包括螺杆28和转轴29,转轴29一端安装于平台27上表面,转轴29上安装齿轮,螺杆28和齿轮啮合,转轴29另一端安装第二挂钩30,第一挂钩24和第二挂钩30通过牵拉皮筋23连接,牵拉皮筋23中部位于推杆22顶部的“u”形槽26内。

40.具体的,牵拉皮筋23与第一挂钩24、第二挂钩30和推杆22顶部的“u”形槽26配合实现了“拉弓效应”,“拉弓效应”产生的作用力经“u”形槽26传递至推杆22实现推杆22推动调节杆9将调节杆9底部的敷料触压至产妇腹部刀口部位,此外由于产妇翻身和下床活动时单个的垫块17会因产妇腹部轮廓的微小变化而往复浮动,垫块17的往复浮动依次经调节杆9、推杆22和“u”形槽26传递至牵拉皮筋23,牵拉皮筋23由于具有弹性可变特性,其既能够向推杆22提供持续有效的作用力又能够适应产妇腹部轮廓的动态变化。

41.具体的,收紧机构25实现了对牵拉皮筋23的预紧作用,通过对收紧机构25的调整能够改变牵拉皮筋23对推杆22的作用力,在无菌敷料18对产妇腹部刀口触压力过大或过小时,通过调整收紧机构25能够改变牵拉皮筋23对推杆22的作用力,并且由于收紧机构25使用了螺杆28和齿轮传动机构,所以在收紧机构25调整完毕后能够实现收紧机构25自锁的目的。

42.具体的,推杆22和调节杆9配合能够将自牵拉皮筋23产生的作用力经推杆22传递至垫块17和无菌敷料18,并且推杆22套接于调节杆9的沉孔内起到隔断外部细菌的目的,避免了外部细菌沿推杆22传递至调节杆9和无菌敷料18,此外由于推杆22和调节杆9为两段组合式设计,在调节杆9需要更换时可以单独更换调节杆9而不必更换推杆22,从而实现了降低医疗损耗的目的。

43.具体的,定位模块3包括第一锯齿杆31、第二锯齿杆32、牵拉杆33和束紧带34,第一锯齿杆31和第二锯齿杆32表面纵向等距阵列分布锯齿口35,第一锯齿杆31安装于支座4两个相对的腹板10外表面下部,第二锯齿杆32安装于侧板5两个相对的外表面下部,第一锯齿杆31和第二锯齿杆32上分别套接牵拉环36,牵拉环36上开有椭圆孔37,第一锯齿杆31和第

二锯齿杆32均位于椭圆孔37内。

44.具体的,第一锯齿杆31、第二锯齿杆32和牵拉环36配合能够实现对牵拉环36的纵向定位,避免牵拉环36由于产妇翻身和下床活动时牵拉环36纵向滑动窜位的现象,其中牵拉环36上的椭圆孔37和第一锯齿杆31、第二锯齿杆32配合能够将牵拉环36的运动范围限制在椭圆孔37的长轴方向上,从而进一步减少了牵拉环36相对于第一锯齿杆31和第二锯齿杆32的活动范围增强了牵拉环36和第一锯齿杆31、第二锯齿杆32配合的稳定性,也进一步避免了牵拉环36从第一锯齿杆31和第二锯齿杆32的锯齿口35处滑脱的现象,两个同侧且相邻的牵拉环36之间安装牵拉杆33,牵拉杆33上安装束紧带34,其中一侧束紧带34远离牵拉杆33的一端外表面设有子魔术贴38,另一侧束紧带34远离牵拉杆33的一端内表面设有母魔术贴39,两侧束紧带34表面均设有套带40,套带40内穿插定位板41,其中定位板41用于产妇腰部的支撑,避免产妇由于腰部弯曲活动范围过大形成卷腹而影响腹部刀口愈合的现象。

45.实施例2:本实施例中与实施例1中相同的部分不再赘述,不同之处在于本发明的产术后护理带的使用步骤。

46.步骤一、产妇去枕保持平卧位姿势躺于床面,对产妇腹部竖切口刀口进行消毒处理;步骤二、对刀口护理模块1进行消毒后再将刀口护理模块1对准产妇腹部竖切口刀口处放置;步骤三、调整牵拉环36相对于第一锯齿杆31和第二锯齿杆32的位置;步骤四、一人双臂穿插于产妇腰下后均匀发力将产妇腰部上托至微悬空后迅速将束紧带34穿插于产妇腰下并将束紧带34端部的子魔术贴38和母魔术贴39对粘;步骤五、将无菌敷料18安装至垫块17底部;步骤六、将调节杆9和箱体6组合后通过箱体6端部的球头21将箱体6固定至挡板11表面的锥孔14内;步骤七、将推杆22安装至调节杆9顶端的沉孔内;步骤八、将牵拉皮筋23依次经第一挂钩24、“u”形槽26和第二挂钩30固定;步骤九、旋转螺杆28带动转轴29旋转调整牵拉皮筋23对“u”形槽26的预紧力;步骤十、一人辅助产妇由平卧改为侧卧,将定位板41分别穿插于束紧带34的套带40内以对患者腰部实施定位。

47.以上描述是对本发明的进一步解释及用于帮助理解本发明的方法及其核心思想,不是对发明的限定,本发明所限定的范围参见权利要求,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还能够做出若干改进、润饰或变化,也能够将上述技术特征以适当的方式进行组合,在不违背本发明的基本结构的情况下,本发明可以作任何形式的修改。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1