围手术期的多功能下肢抬高支具

1.本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种围手术期的多功能下肢抬高支具。

背景技术:

2.骨科中四肢创伤骨折非常多见,尤其是下肢膝关节以下平面的小腿、踝关节骨折非常多见。大部分患者由于受到高能量创伤,断端畸形错位,小腿骨折软组织肿胀非常严重;甚至会有张力性水泡出现。加速患肢消肿,减少骨折断端的进一步损伤,以及加强围手术期的护理,就显得尤为重要。

3.如果术前患肢肿胀不能有效控制,或消肿不彻底,不顺利,往往会延长患肢的肿胀和炎症反应期,或者延长了患者的手术等待期,这对于骨折断端的愈合极为不利。

4.临床上,我们常建议下肢骨折患者在围手术期消肿期间,尽可能的抬高患肢,超过心脏平面,促进断端血液回流,促进断端消肿。临床上虽然有经典的布朗士抬高支架等支具,但一方面数量不够,较为笨重,很难满足需求。而且,由于该支架属于医院财产,不方便携带,不方便消毒,患者之间使用,存在交叉感染可能。

5.此外,临床常用的布朗士架,不具备稳定、防旋患肢的功能,由于是钢架结构,穿戴不是很方便舒适。患者从网上买到的护具支具,大多只有患肢垫高功能,功能单一,不能满足围手术期的消肿—康复一体化需求。

6.在骨折受伤早期,48小时内,往往需要断端冷敷或冰敷,48小时后需要热敷,这样更有利于患肢消肿,缩短等待周期。现临床上缺乏比较便捷的外敷支撑护具或支架,现有支架一般没有配备放置冰袋的口袋。

7.另一方面,在骨折术后,为了加速患肢康复,促进患肢术后消肿;促进肌肉韧带功能的恢复;减少下肢深静脉血栓形成的风险,医生一般会建议:自术后次日开始,积极开始下肢功能康复锻炼。这些锻炼方式主要包括:膝关节的屈伸,股四头肌力量的训练,踝关节、足背屈伸训练,踝关节柔韧性,小腿肌肉平衡力量、柔韧性训练等等。现有临床上缺少便捷,可携带,无需插电的简易康复锻炼支具。

8.因此,临床上创伤骨科针对下肢骨折,往往需要一种能够兼顾下肢抬高消肿和术后功能锻炼的便携式抬高垫。

技术实现要素:

9.本实用新型针对上述技术问题,提供一种围手术期的多功能下肢抬高支具。

10.为达到上述目的,本实用新型所提供的围手术期的多功能下肢抬高支具方案如下:

11.所述的支具具有梯形主体,所述的梯形主体包括第一模块和与所述的第一模块可拆卸地相连接的第二模块,所述的第一模块具有倾斜表面,用于支撑大腿,所述的第二模块为梯形模块,用于术后康复训练,所述的第二模块上可移除地设置第三模块,所述的第三模

块为圆柱形模块,用于术后辊轴康复运动。

12.较佳地,所述的支具包括约束带,所述的约束带的两端均设置在所述的第一模块上,使得所述的约束带用于弹性固定足底。

13.较佳地,所述的支具包括数个足跟垫,所述的足跟垫放置在所述的梯形主体的上面,用于垫在脚后跟处。

14.较佳地,所述的梯形主体的至少一侧设置数个袋体。

15.较佳地,所述的梯形主体的上表面为泡沫记忆海绵小腿接触面,且所述的梯形主体的上表面设置弧形槽。

16.较佳地,所述的第二模块设置水平槽,所述的水平槽沿垂直于小腿放置的方向延伸。

17.较佳地,所述的第三模块的外表面设置多个凸起点。

18.本实用新型的围手术期的多功能下肢抬高支具,尤其是针对下肢骨折(膝关节、胫腓骨、踝关节、足背部),多功能实现患肢抬高和康复,且方便携带,能够替代传统的布朗士抬高支架,实现术前患肢抬高固定,促进患肢消肿,以及充当术后康复功能锻炼支具的作用。

附图说明

19.图1为本实用新型的围手术期的多功能下肢抬高支具的第一结构示意图。

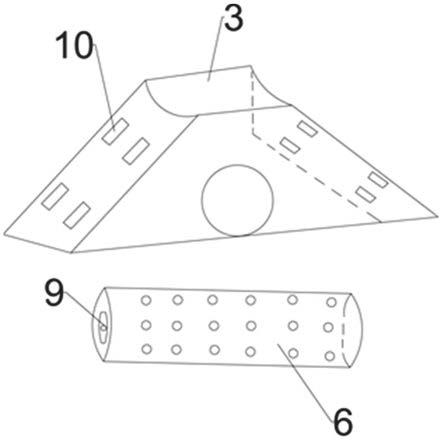

20.图2为本实用新型的围手术期的多功能下肢抬高支具中第二模块的分解示意图。

21.图3为本实用新型的围手术期的多功能下肢抬高支具的第二结构示意图。

具体实施方式

22.为了能够更清楚地描述本实用新型的技术内容,下面结合具体实施例来进行进一步的描述。

23.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

24.在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

25.如图1~3所示,为本实用新型所提供的围手术期的多功能下肢抬高支具的实施例,其中,所述的支具具有梯形主体1,所述的梯形主体1包括第一模块2和与所述的第一模块2 可拆卸地相连接的第二模块3,所述的第一模块2具有倾斜表面5,用于支撑大腿,所述的第二模块3为梯形模块,用于术后康复训练,所述的第二模块2上可移除地设置第三模块6,所述的第三模块6为圆柱形模块,用于术后辊轴康复运动。

26.本实用新型的支具可以用于术前消肿,也可以用于术后康复,方便携带,具有实用

性,兼顾消肿和康复。

27.如图2所示,所述的第二模块3设置水平槽,所述的水平槽沿垂直于小腿放置的方向延伸,该水平槽用于放置第三模块6。为便于从第二模块3上移除第三模块6,可以在第三模块6的端部设置把手9。

28.在骨折进行内固定手术后,从手术次日起,尽早进行踝关节屈伸、小腿抬高股四头肌肌肉力量练习、踝关节柔韧性等康复功能锻炼。在进行术后康复时,可拆解本实用新型的支具,获得独立的第二模块和第三模块。第二模块作为独立的部分,主要用于膝关节屈伸及小腿抬举,放下等股四头肌、髌韧带的柔韧性及力量训练,防止在围手术期,大腿股四头肌力量下降,肌肉萎缩的发生。第三模块可在术后置于脚后跟后方跟腱处,像泡沫轴一样,进行足背的屈伸练习,以及跟腱,小腿背侧肌肉的放松,第三模块的外表面还可以设计成凸点状,这样训练时,可增加对肌肉群的刺激;第三模块还可以放在足底,进行来回滚搓,练习脚底板及踝关节肌肉群的刺激,促进踝关节韧带及肌肉协调性恢复。可实现便捷的在家中自我进行康复。

29.如图2所示,第一模块和第二模块可以通过魔术贴10等方式进行可拆卸地连接。

30.如图3所示,所述的支具包括约束带11,所述的约束带11的两端均设置在所述的第一模块2上,使得所述的约束带11用于弹性固定足底。约束带的两端可以通过粘贴的方式固定在支具上,脚底靠近脚底前掌位置套在约束带上,在消肿期或术后康复期,可根据小腿长度,放在合理的位置,经过足底,起到弹性固定足底,并能够阻挡足底下垂的作用,带子的长短、位置可调节。休息时,该约束带可起到稳定患肢,约束患肢活动的作用。

31.约束带可自行卸下,作为术后康复锻炼的弹力带,可用足底脚掌踩压固定带,双手提住固定带两端,进行小腿踩踏牵引的动作,有助于小腿肌肉力量的恢复和软组织消肿,以及踝关节屈伸功能的恢复。

32.如图1所示,所述的支具包括数个足跟垫4,所述的足跟垫4放置在所述的梯形主体1 的上面,用于垫在脚后跟处。部分患者胫腓骨骨折或者踝关节严重脱位后,引起小腿力线结构不良,当平放安置小腿时,易出现小腿断端以下区域下沉,引起断端反折。本实用新型的支具配置有数个足跟垫,可以垫在脚后跟处,协助骨折断端以下区域抬高,减轻或消除断端反折的现象出现,促进消肿。

33.如图1所示,所述的梯形主体的两侧均设置数个袋体7,该袋体内可以盛放冰袋或冰块。骨折受伤急性期48小时内,患肢断端需要冷敷或冰敷,往往需要在骨折断端敷以冰袋。本实用新型的支具侧面配备有便携式口袋,可用于盛放冰袋或冰块;口袋上可以配有搭扣,可根据骨折断端位置,连接在支具侧面的不同位置搭扣上;必要时双侧口袋均可放入冰袋,并将冰袋抬起靠在骨折断端两侧,起到消肿的作用。

34.如图1所示,所述的梯形主体1的上表面为泡沫记忆海绵小腿接触面,且所述的梯形主体1的上表面设置弧形槽8,便于放置小腿和足跟,符合小腿肌肉线条,更加舒适。

35.本实用新型的围手术期的多功能下肢抬高支具,尤其是针对下肢骨折(膝关节、胫腓骨、踝关节、足背部),多功能实现患肢抬高和康复,且方便携带,能够替代传统的布朗士抬高支架,实现术前患肢抬高固定,促进患肢消肿,以及充当术后康复功能锻炼支具的作用。

36.在此说明书中,本实用新型已参照其特定的实施例作了描述。但是,很显然仍可以

作出各种修改和变换而不背离本实用新型的精神和范围。因此,说明书被认为是说明性的而非限制性的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1