一种界面式动态椎间融合器

1.本实用新型涉及医疗装置领域,尤其涉及一种界面式动态椎间融合器。

背景技术:

2.颈椎前路减压融合术(acdf)是治疗颈椎疾病的经典术式,临床疗效显著,具有创伤小、出血少、并发症少等优点。acdf可以直接解除来自脊髓前方的压迫因素,如退变的椎间盘组织、椎体后缘骨赘、肥厚或骨化的后纵韧带以及增生的钩椎关节等;椎间隙植骨可有效恢复椎间隙高度、维持颈椎的生理曲度、重建病变节段的稳定性,符合颈椎的病理生理特点,一直是治疗颈椎疾患的主流术式。但其术后容易导致一系列的并发症,融合节段相邻的节段会产生继发性退变和不稳定,造成原有症状复发或加重,成为影响前路手术治疗颈椎病远期疗效的一个重要因素。acdf手术后内植物-骨界面仍存在微动,部分区域应力容易集中,影响了内植物-骨界面的骨整合;由于融合术后节段获得了一种非生理状态的稳定,失去了相应的运动节段,造成颈椎总活动度减少,相邻节段退变加快,有的甚至需要再接受相邻节段的融合术。

3.传统的颈椎动态稳定器(dci)是一种“u"形钛合金颈椎间植入人工假体,目前市面上的dci缺点在于:(a)运动学的限制,交接处存在应力集中和疲劳断裂风险;(b)前屈后伸限制相对较小,但颈椎运动学规律,前屈后伸时存在前后移动,现有的dci无法满足;(c) 无法满足对侧屈、旋转的三维运动需求;(d)在颈椎运动过程中,dci的上、下板与椎体骨性板仍存在分离趋势,不利内植物-骨界面的骨整合。

4.因此,目前尚需一种复合颈椎生理特性的能够促进内植物-骨界面进行骨整合的具有一定活动自由度的界面式动态界面式动态椎间融合器。

技术实现要素:

5.本实用新型解决的技术问题是提供一种具有一定活动自由度的界面式动态椎间融合器。

6.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种界面式动态椎间融合器,包括上板和下板,在上板的中部设置有贯穿的上植骨腔,在下板的中部设置有贯穿的下植骨腔,并且上植骨腔与下植骨腔对齐配合后形成上下贯穿整个界面式动态椎间融合器的植骨腔,上板与下板之间通过能够多自由度微动调节的配合结构进行配合。

7.进一步的是:上板的底部设置为外凸球面结构,下板的顶部设置为内凹球面结构,并且外凸球面结构与内凹球面结构为球接配合。

8.进一步的是:在上板的底部设置为内凹球面结构,下板的顶部设置为外凸球面结构,并且外凸球面结构与内凹球面结构为球接配合。

9.进一步的是:在上板的底部设置有滑槽,在下板的顶部设置有滑轨,所述滑槽与所述滑轨滑动配合。

10.进一步的是:滑槽为横截面呈圆形的圆柱形滑槽;滑轨为横截面呈圆形的圆柱形

滑轨;并且滑槽的横截面对应的圆形的直径d大于滑轨的横截面对应的圆形的直径d。

11.进一步的是:所述滑槽设置有两条,并且两条滑槽相互平行的设置于上植骨腔的两侧,所述滑轨设置有两条,并且两条滑轨相互平行的设置于下植骨腔的两侧,两条滑槽与两条滑轨一一对应配合。

12.进一步的是:在上板的底部设置有滑轨,在下板的顶部设置有滑槽,所述滑槽与所述滑轨为滑动配合。

13.进一步的是:在上板的上表面设置有至少一排锯齿状的上尖嵴,在下板的下表面设置有至少一排锯齿状尖嵴。

14.进一步的是:上尖嵴设置有两排,两排上尖嵴相互平行地设置于上植骨腔的两侧;下尖嵴设置有两排,两排下尖嵴相互平行地设置于下植骨腔的两侧。

15.进一步的是:在上板上设置有倾斜的上螺钉孔,在下板上设置有倾斜的下螺钉孔。

16.进一步的是:上板和下板为通过3d打印形成的多孔网状结构。

17.本实用新型的有益效果是:本实用新型是对现有的动态稳定器(dci)和界面式动态椎间融合器进行了理论和设计的革新,通过设置上板与下板之间通过能够多自由度微动调节的配合结构进行配合,这样可使得上板与下板二者在植入到颈椎内后,二者之间能够保留一定的微动活动量,进而在患者植入界面式动态椎间融合器后仍然能够有较好的活动自由度,同时也可避免在患者颈部活动过程重量产生应力过于集中的情况。本实用新型所述的界面式动态椎间融合器集运动保留、即刻稳定性优良,具有高度维持、远期稳定性好、能改善并维持颈椎曲度等优点于一身;在椎间融合前,可以充当一个dci的假体,保留颈椎活动度,避免内植物-骨界面的松动,有利于骨整合;一旦骨整合和中央的植骨腔植骨融合完成后,此时充当了一个界面式动态椎间融合器;不存在植骨不融合、延迟愈合等并发症。另外,通过采用椎间零切迹的设计,较大程度避免了置换、融合的不足,更显著地扩大了适应症患者群,具有极高的实用性。

附图说明

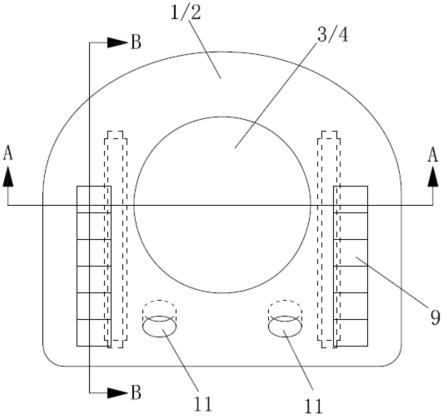

18.图1为本实用新型所述的界面式动态椎间融合器的俯视图;

19.图2为图1中a-a截面的剖视图,其中为采用滑槽与滑轨的配合结构;

20.图3为图2中采用球接配合代替滑槽与滑轨配合的示意图;

21.图4为图1中b-b截面的剖视图;

22.图5为图2中局部区域a的放大示意图;

23.图中标记为:上板1、下板2、上植骨腔3、下植骨腔4、外凸球面结构5、内凹球面结构6、滑槽7、滑轨8、上尖嵴9、尖嵴10、上螺钉孔11、下螺钉孔12。

具体实施方式

24.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

25.需要说明,若本实用新型中有涉及方向性指示用语,如上、下、左、右、前、后的方向、方位用语,是为了利于构件间相对位置联系的描述,非为相关构件、构件间位置关系的绝对位置特指,仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。若本实用新型中有涉及数

量的用语,如“多”、“多个”、“若干”等,具体指的是两个及两个以上。

26.如图1至图5所示,本实用新型所述界面式动态椎间融合器,包括上板1和下板2,在上板1的中部设置有贯穿的上植骨腔3,在下板2的中部设置有贯穿的下植骨腔4,并且上植骨腔3与下植骨腔4对齐配合后形成上下贯穿整个界面式动态椎间融合器的植骨腔,上板1 与下板2之间通过能够多自由度微动调节的配合结构进行配合。

27.其中,上植骨腔3和下植骨腔4为用于容纳植骨材料的区域,通过设置上植骨腔3与下植骨腔4配合后形成整个界面式动态椎间融合器的植骨腔区域,这样通过该在植骨腔内填充植骨材料后,即可提高界面式动态椎间融合器上下方向上的骨体之间的骨融合效率,进而缩短骨融合时间。

28.而上述上板1与下板2之间通过能够多自由度微动调节的配合结构进行配合,这样一来,上板1与下板2实际在植入后形成了类似于活动关节的配合结构,以使得二者之间能够相互的微动调节,因此能够在患者植入界面式动态椎间融合器后仍然有较好的活动自由度,同时也可避免在患者颈部活动过程重量产生应力过于集中的情况。当然,不失一般性,上述“多自由度微动调节”所对应的微动调节量应当大致与颈椎实际所需的活动量对应或者也可根据患者实际情况所能承受的活动量进行合理设置。例如其微动调节量可以为能够分别实现六个自由度上的调节量,并且其中所对应的平移最大调节量不超过2mm,对应的角度最大调节量不超过10

°

。

29.更具体的,为实现上述“多自由度微动调节”的功能,本实用新型中具体可采借鉴活动关节的类似结构,例如采用常规的球接配合结构。如参照附图3,具体可设置上板1的底部设置为外凸球面结构5,下板2的顶部设置为内凹球面结构6,并且外凸球面结构5与内凹球面结构6为球接配合。当然,不失一般性,上述外凸球面结构5和内凹球面结构6的设置位置可对换,即在上板1的底部设置为内凹球面结构6,下板2的顶部设置为外凸球面结构5。

30.另外,参照附图1和附图2,本实用新型中也可此采用滑轨结构实现上述“多自由度微动调节”的功能,即可在上板1的底部设置有滑槽7,在下板2的顶部设置有滑轨8,所述滑槽7与所述滑轨8滑动配合。这样,通过滑动配合的结构实现调节。并且在采用滑动配合结构后,还可便于植入安装过程中通过将滑轨8滑入到滑槽7内实现分体式装配。当然,不失一般性,上述滑轨8与滑槽7的设置位置可对换,即在上板1的底部设置有滑轨8,在下板2 的顶部设置有滑槽7。

31.更具体的,在上述采用滑轨8与滑槽7的配合结构时,进一步可设置滑槽7为横截面呈圆形的圆柱形滑槽;同时设置滑轨8为横截面呈圆形的圆柱形滑轨;并且滑槽7的横截面对应的圆形的直径d大于滑轨8的横截面对应的圆形的直径d。这样一来,滑轨8与滑槽7的配合结构,不仅可以在其滑动方向上移动调节,还可通过滑槽7的直径d大于滑轨8的直径 d来实现二者的间隙配合,进而能够在该间隙配合的情况下实现一定量的平移、转动和/或扭动等对应的调节,进而实现六个自由度上的微动调节。

32.更具体的,参照附图1,本实用新型中可具体设置所述滑槽7有两条,并且两条滑槽7 相互平行的设置于上植骨腔3的两侧,所述滑轨8设置有两条,并且两条滑轨8相互平行的设置于下植骨腔4的两侧,两条滑槽7与两条滑轨8一一对应配合。这样,可通过进一步提高上板1和下板2配合连接后的稳定性。

33.更具体的,本实用新型中在上板1的上表面设置有至少一排锯齿状的上尖嵴9,如

附图1 所示的结构中为设置有两排上尖嵴9,两排上尖嵴9相互平行地设置于上植骨腔3的两侧,每排上尖嵴9包括设置有六个,这样,在将上板1植入后,可通过上尖嵴9保持与骨面之间的有效接触连接,同时通过上述设置促成了零切迹的效果,较大程度避免了置换、融合的不足,更显著地扩大了适应症患者群,具有极高的实用性。同理,本实用新型中也可在下板2 的下表面设置有至少一排锯齿状的下尖嵴10;并且同样可设置两排下尖嵴10,两排下尖嵴 10相互平行地设置于下植骨腔4的两侧,每排下尖嵴10包括设置有六个。

34.更具体的,参照附图4,每个尖嵴的形状可设置成侧面成直角三角形的结构,并且其斜边所在的方向应当与界面式动态椎间融合器的植入骨内的插入方向一致,具体即为附图4中箭头所指的方向。这样一来,在插入上、下板的过程中,上述结构的尖嵴所产生的阻力相对较小,而当植入完成后,尖嵴与骨面配合后将起到防止上、下板脱出的效果,进而起到安装植入后的初步防脱效果。

35.更具体的,在上述设置有尖嵴结构的情况下,当本实用新型中的上、下板采用滑轨8与滑槽7的配合结构时,其滑轨8与滑槽7对应的滑动方向应当与界面式动态椎间融合器的植入骨内的插入方向一致,如附图4中所示结构,这样在植入安装上、下板时才更便于上、下板二者分先后进行分体式装配,同时尖嵴结构又不会对二者的分体式装配过程产生不必要的影响。

36.更具体的,为提高上板1安装后与上部骨体之间的连接稳定效果,本实用新型中进一步可在上板1上设置有倾斜的上螺钉孔11,这样即可通过该螺钉孔11用螺钉将上板1直接固定安装到对应的骨体上。当然,上述上螺钉孔11的倾斜方向应当大致朝向上板1的插入方向偏斜,以便于螺钉的安装。并未更为具体的,上述上螺钉孔11具体可设置有两个。同理,本实用新型中也可在下板2上设置有倾斜的下螺钉孔12;并且具体也可设置有两个下螺钉孔12。

37.更具体的,本实用新型中的上板1和下板2理论上可采用普通板材加涂层制成,更为优选的方案则可以为通过3d打印形成的多孔网状结构,这样更利于通过多孔的网状结构促进骨长入网孔内部,更利于内植物-骨界面骨整合。

38.更具体的,本实用新型中的上板1和下板2可以采用3d打印个性化制造,更利于便于内植物与板形态的个性化匹配,以减少内植物-骨界面的间隙,从而提高骨整合效率,加速术后康复。同时,也可以采用批量化个性定制的生产方式:通过测量大数据人群所得的椎间隙上、下骨性板参数并分析,对椎间隙上下骨性板表面形态进行大数据分类,术前ct扫描后即可获得患者的骨性板形态参数,然后将其与数据库进行匹配,从而选取最接近的最贴合的上板1和下板2的板形进行植入。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1