一种前端配有微球囊的微导管的制作方法

1.本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种前端配有微球囊的微导管。

背景技术:

2.近年来,介入治疗在国内迅速发展,微导管是一种作为血管内介入治疗穿过病变区域的器械。微导管过侧支循环或钙化病变失败,多由于管腔内径太小,此时如果有球囊扩张一下,微导管多能顺利通过。既往处理这类问题说采取的方式为:退出微导管,进球囊扩张后,退出球囊,保留钢丝,再沿钢丝进微导管,通过侧枝循环远端或通过钙化病变。上述方式操作繁琐,器械频繁进出血管,导致血管损伤,甚至带出导丝,导致手术失败。

技术实现要素:

3.针对现有技术中的缺陷,本实用新型提供了一种前端配有微球囊的微导管,以使其通过血管困难时,直接扩张血管的狭窄处,使得微导管能够顺利通过,避免了器械频繁进出血管,增加了手术成功率。

4.本实用新型提供了一种前端配有微球囊的微导管,包括导管本体,所述导管本体内分别设置有导丝通道和充放气通道,导管本体的近端设有与所述导丝通道相连的外接头,所述外接头的侧部设置有与所述充放气通道的近端相连的充气接头,所述导管本体外靠近其远端的外部设置有微球囊,所述微球囊的内腔与所述充放气通道的远端连通。

5.进一步地,所述导管本体包括外导管、同轴设于所述外导管内的内导管以及支撑于所述外导管和内导管之间的连接件,所述内导管的远端伸出所述外导管,内导管的内部形成所述导丝通道,外导管和内导管之间形成所述充放气通道;

6.所述微球囊的近端固定连接于所述外导管的远端,微球囊的远端固定连接于所述内导管外。

7.进一步地,所述外接头由远端向近端依次同轴设有第一孔道、第二孔道和第三孔道,所述第二孔道的直径大于所述第一孔道和第三孔道的直径,所述外导管的近端固定连接于所述第一孔道内,所述内导管的近端固定连接于所述第三孔道内,内导管和第二孔道之间形成环形腔,所述充放气通道的近端与所述环形腔连通,所述充气接头与所述环形腔连通。

8.进一步地,所述连接件包括若干条沿轴向延伸并连接于外导管和内导管之间的连接条。

9.进一步地,所述导管本体由外导管的近端到远端划分为近端段和远端段,所述近端段的外导管和内导管之间所设的连接条的条数比所述远端段的外导管和内导管之间所设的连接条多。

10.进一步地,所述近端段的外导管和内导管之间环设有四条连接条,所述远端段的外导管和内导管之间环设有两条连接条。

11.进一步地,所述导管本体外靠近所述微球囊的两端均设有显影标记。

12.本实用新型的有益效果体现在:本技术通过在导管本体的远端附着微球囊,在微导管通过血管的侧枝循环或钙化病变等狭窄处困难时,将微球囊移动至血管的狭窄处,再通过压力泵向微球囊充气,以通过微球囊扩张血管,使得微导管能够顺利通过,避免了器械频繁进出,增加了手术成功率。

附图说明

13.为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

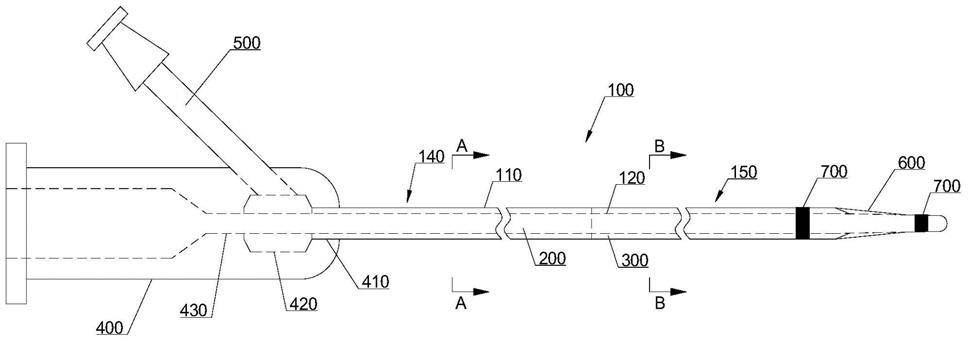

14.图1为本实用新型实施例的微球囊扩张前的结构示意图;

15.图2为本实用新型实施例的微球囊扩张后的结构示意图;

16.图3为图1的a-a剖视图;

17.图4为图1的b-b剖视图。

18.附图中,100-导管本体;110-外导管;120-内导管;130-连接件;140-近端段;150-远端段;200-导丝通道;300-充放气通道;400-外接头;410-第一孔道;420-第二孔道;430-第三孔道;500-充气接头;600-微球囊;700-显影标记。

具体实施方式

19.下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

20.需要注意的是,除非另有说明,本技术使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域技术人员所理解的通常意义。

21.如图1-图4所示,本实用新型实施例提供了一种前端配有微球囊的微导管,包括导管本体100,导管本体100内分别设置有导丝通道200和充放气通道300,导管本体100的近端设有与导丝通道200相连的外接头400,外接头400的侧部设置有与充放气通道300的近端相连的充气接头500,充气接头500外接压力泵,导管本体100外靠近其远端的外部设置有微球囊600,微球囊600的内腔与充放气通道300的远端连通。

22.本技术通过在导管本体100的远端附着微球囊600,在微导管通过血管的侧枝循环或钙化病变等狭窄处困难时,将微球囊600移动至血管的狭窄处,再通过压力泵向微球囊600充气,以通过微球囊600扩张血管,使得微导管能够顺利通过,避免了器械频繁进出,增加了手术成功率。

23.在一具体的实施例中,参照图1、图3和图4,该导管本体100包括外导管110、同轴设于外导管110内的内导管120以及支撑于外导管110和内导管120之间的连接件130,内导管120的远端伸出外导管110,内导管120的内部形成导丝通道200,外导管110和内导管120之间形成充放气通道300。微球囊600的近端固定连接于外导管110的远端,微球囊600的远端固定连接于内导管120外。

24.导管本体100采用外导管110和内导管120的结构,微球囊600的近端固定连接于外

导管110的远端,微球囊600的远端固定连接于内导管120外,由于内导管120的直径较小,扩张血管的狭窄处时,可通过内导管120将微球囊600带入血管的狭窄处,微球囊600充气扩张血管后,直径较大的外导管110也能够顺利通过。

25.本实施例中,连接件130包括若干条沿轴向延伸并连接于外导管110和内导管120之间的连接条,连接条将外导管110和内导管120之间分隔成多个腔室,各腔室的近端均与充气接头500连通,各腔室的远端均与微球囊600连通。

26.进一步地,外接头400由远端向近端依次同轴设有第一孔道410、第二孔道420和第三孔道430,第二孔道420的直径大于第一孔道410和第三孔道430的直径,外导管110的近端固定连接于第一孔道410内,内导管120的近端固定连接于第三孔道430内,内导管120和第二孔道420之间形成环形腔,充放气通道300的近端与环形腔连通,充气接头500与环形腔连通,从而确保充气接头500与连接条将充放气通道300分隔开的各腔室连通。

27.本实施例中,如图1、图3和图4所示,导管本体100由外导管110的近端到远端划分为近端段140和远端段150,近端段140的外导管110和内导管120之间所设的连接条的条数比远端段150的外导管110和内导管120之间所设的连接条多,具体地,近端段140的外导管110和内导管120之间环设有四条连接条,远端段150的外导管110和内导管120之间环设有两条连接条。

28.由于导管本体100近端段140的连接条数量比远端段150的连接条数量多,近端段140的硬度大于远端段150,近端段140的推送性好,远端段150的柔软度优于近端段140,远端段150在血管内的通过性好,从而兼顾了导管的推送性和通过性。

29.为了对微球囊600的位置进行定位,导管本体100外靠近微球囊600的两端均设有显影标记700。

30.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1