药物输送用多腔式微导管的制作方法

1.本实用新型属于医疗器械技术领域,尤其是涉及一种药物输送用多腔式微导管。

背景技术:

2.介入治疗是指采用电视监视器高科技设备,通过在人体某一部位开一个小洞,然后用一根微导管深入病人体内血管,进行修补、扩充、疏通工作的微创腔内手术治疗,其作为多种类型血管疾病的有效治疗方法已取得举世瞩目的成绩。随着介入治疗的不断发展,医生手术能力的提高和不断挑战严重复杂病变,作为介入治疗过程中的医疗用具微导管,由于可以降低血管内病变介入操作的复杂性、提高成功率,同时通过减少介入治疗时血管破裂风险、降低患者在复杂介入治疗中的风险,已经成为介入手术的重要器械。

3.现有的导管结构在中国专利cn202110628898.7所介绍的“一种冲击波辅助药物灌注球囊导管及医疗设备”中已有所揭示。该技术方案中的技术方案为:导管由同轴设置的内外管组成,外管上设置有球囊,两者之间形成输液通道,生理盐水通过该通道到达球囊,并将球囊充盈至极限,其充盈过程如附图1a所示,该方案存在如下不足:首先球囊为非顺应性,故将球囊充盈到达极限后就会停止,有可能会产生球囊无法与血管内壁紧贴的情况;其次,球囊充盈后,其直径大于外管的外径,所以当球囊紧贴血管内壁时,但是外管的外壁与血管内壁之间会产生间隙,导致整个导管与血管之间没有稳定的接触,有可能会产生不必要的移动或晃动,进而使得药物有可能从血管内壁与球囊之间流出,使得药物无法定点投送到患处。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题,提供一种药物输送用多腔式微导管。

5.本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:

6.药物输送用多腔式微导管,包括导管本体以及设置在所述导管本体近端的鲁尔接头;所述导管本体包括第一管体,以及包覆于所述第一管体圆周面上的第二管体,两者之间形成有间隙,所述间隙与所述鲁尔接头的第一输入口连通;所述第二管体的远端成有一组出液孔,有一线性外层包裹于所述第二管体外壁上且位于所述出液孔的外周;充盈介质从所述第一输入口进入所述间隙,并将所述第二管体撑开,直至所述第二管体与血管内壁贴合;充盈介质继续进入所述线性外层内,所述线性外层膨胀直至其外径大于所述第二管体的外径。

7.优选的,所述第二管体的远端固定于所述第一管体的管壁上;所述线性外层的两端与所述第二管体的管壁固定连接。

8.优选的,所述鲁尔接头还包括第二输入口;所述第二输入口与所述第一管体的管道连通。

9.优选的,所述第一管体内形成有互不连通的药物通道和抽吸通道。

10.优选的,所述鲁尔接头还包括第二输入口和第三输入口;所述第二输入口与所述药物通道连通;所述第三输入口与所述抽吸通道连通。

11.优选的,所述线性外层为医用弹性膜,初始状态紧贴于所述第二管体的外壁,所述线性外层的弹性模量大于所述第二管体的弹性模量。

12.优选的,所述第二管体在初始状态未撑开时,所述出液孔为封闭状态。

13.本实用新型技术方案的优点主要体现在:

14.第一输入口注入充盈介质后第二管体受力撑开,并与血管内壁贴合,并将充盈介质输入线性外层中,线型外层受力膨胀直至与血管内壁紧贴,实现对血管分支部分密封,有利于第二输入口注入的药液集中给药,有效避免药液冲散,提高治疗效果;

15.第一管体内可形成有至少两个互不相同的第一药物通道和抽吸通道,注药前可通过抽吸通道将患处的脓液抽出,提高病变处对药物的吸收率;

16.将第二管体包覆于第一管体外周,两个管体之间不会产生晃动,更加稳定;

17.常态下第二管体的内径等于第一管体的外径,相对现有技术而言第一管体的内径更大,更加方便医生操作。

附图说明

18.图1a:背景技术所揭示的非顺应性球囊充盈过程;

19.图1b:本实用新型优选实施例的线型外层的充盈过程;

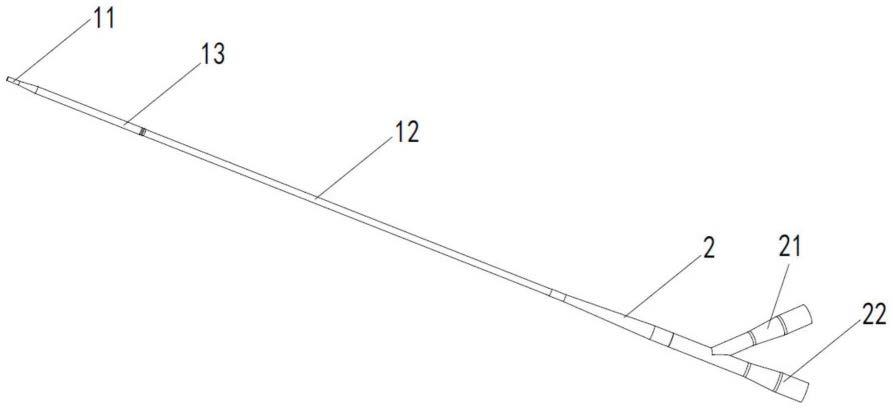

20.图2:本实用新型优选第一实施例的立体图;

21.图3:本实用新型优选的结构示意图;

22.图4:本实用新型优选第二实施例的立体图;

23.图5:本实用新型优选第二实施例的局部剖视图。

具体实施方式

24.本实用新型的目的、优点和特点,将通过下面优选实施例的非限制性说明进行图示和解释。这些实施例仅是应用本实用新型技术方案的典型范例,凡采取等同替换或者等效变换而形成的技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。

25.在方案的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。并且,在方案的描述中,以操作人员为参照,靠近操作者的方向为近端,远离操作者的方向为远端。

26.如图2至图4所示,本实用新型揭示了一种药物输送用多腔式微导管,包括导管本体1以及设置在所述导管本体1近端的鲁尔接头2。所述鲁尔接头2为现有技术,在此不做详细介绍。如图2和图3所示,所述导管本体1包括第一管体11,以及包覆于所述第一管体11圆周面上的第二管体12。所述第二管体12的远端固定于所述第一管体11的管壁上,其固定方式可采用黏接,或热熔处理等现有技术中揭示的固定方式。

27.所述第一管体11与所述第二管体12之间形成有间隙102。且所述第二管体12的远

端成有一组出液孔120。有一线性外层13包裹于所述第二管体12外壁上且位于所述出液孔120的外周;所述线性外层13的两端与所述第二管体12的管壁固定连接。所述第二管体12与所述线性外层13均采用现有技术中揭示的弹性材质制成,其中所述线性外层13为医用弹性膜;且所述线性外层13的弹性模量大于所述第二管体12的弹性模量。初始状态下,所述出液孔120为封闭状态,且所述线性外层13紧贴于所述第二管体12的外壁。

28.第一实施例:所述鲁尔接头2包括第一输入口21和第二输入口22。所述间隙102与所述鲁尔接头2的第一输入口21连通;所述第二输入口21与所述第一管体11的管道连通。所述第一管体11内有且仅有一个管道,即该通道的直径等于所述第一管体11的内径。充盈介质从所述第一输入口21进入所述间隙102,并将所述第二管体12撑开,直至所述第二管体12与血管内壁贴合;当所述第二管体12撑开时,所述出液孔120逐渐增大,充盈介质通过所述出液孔120继续进入所述线性外层13内,所述线性外层13受力膨胀直至其外径大于所述第二管体12的外径,并将血管中非患处的分支暂时封堵;药液通过第二输入口22进入所述第一管体11中,所述第一管体11的远端对准患处,对患处进行定点投药。这样设计的优点在于,由第二输入口22注入的药液能集中到达患处,有效避免药液冲散,提高治疗效果。

29.第二实施例:所述第一管体11内形成有互不连通的药物通道111和抽吸通道112。所述鲁尔接头2包括第一输入口21,第二输入口22和第三输入口23。其中第一输入口21与所述间隙102连通;所述第二输入口22与所述药物通道111连通;所述第三输入口23与所述抽吸通道112连通。所述药物通道111与所述抽吸通道112的远端均位于患处。充盈介质从第一输入口21进入所述间隙102内,并将所述第二管体12撑开,直至所述第二管体12外壁与血管内壁贴合;在此过程中,所述出液孔120逐渐逐步增大,充盈介质通过所述出液孔120继续进入所述线性外层13内,并将所述线性外层13膨胀直至其外径大于所述第二管体12的外径,以实现暂时封堵血管内非患处的分支;启动抽吸装置,患处的脓液或阻塞物通过所述抽吸通道112抽离;从第二输入口22中注入药液,药液通过药液通道进入患处,并实现定点投送,有效避免药液冲散,提高治疗效果。当患处不存在脓液或阻塞物时,所述抽吸通道112也可用于注射药液,这样设计的优点在于两种药液可同时注射,加快注射速度,缩短首饰耗时,进而提高工作效率。

30.此外,不排除所述第一管体11内还设置有除上述通道外的其他通道,其内部通道还可根据实际需求进行调整设计,在此不再一一赘述。同理,对于所述鲁尔接头2的输入口数量在此也不做限定。

31.本实用新型尚有多种实施方式,凡采用等同变换或者等效变换而形成的所有技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1