呼吸门控系统的制作方法

1.本实用新型涉及一种医用设备,尤其涉及一种呼吸门控系统。

背景技术:

2.在呼吸疾病中,需要对病患的呼吸状态进行扫描,比如通过ct扫描,在进行ct扫描时需要准确判断病患处于呼气状态还是吸气状态,并且呼气和吸气之间不能干扰,从而才能准确对病患进行诊断。

3.在现有技术中,为了对病患的呼吸状态进行检查,通常采用一个门控装置与ct等设备进行连接,包括呼吸通道的连接以及检测设备的连接,但是,现有的门控装置存在呼气与吸气之间容易发生相互干扰的情况,也就是说,不能准确区分当前病患是吸气还是呼气,另一方面,为了实现准确检测,现有的门控装置的结构复杂,成本高昂。

4.因此,为了解决上述技术问题,亟需提出一种新的技术手段。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种呼吸门控系统,能够在病患检查时能够有效地防止呼气与吸气之间发生相互干扰,而且能够对当前病患是呼气还是吸气进行准确检测,从而能够辅助ct等设备对气流进行扫描时进行准确的计算判断,有助于对病患的准确诊断。

6.本实用新型提供的一种呼吸门控系统,包括呼吸口以及气流装置;

7.所述气流装置包括吸气通道和呼气通道,所述呼气口与吸气通道和呼气通道密封联通,所述吸气通道内设置有吸气开启且呼吸关闭的单向吸气控制机构,所述呼气通道设置有呼气开启和吸气关闭的单向呼气控制机构,所述单向吸气控制机构与外部设备连接并输出吸气状态信息,所述单向呼气控制机构与外部设备连接并输出呼气状态信息。

8.进一步,所述单向呼气控制机构包括安装板ⅰ、膜片ⅰ以及呼气检测单元;

9.所述安装板ⅰ设置于呼气通道内且安装板ⅰ的板面与呼气通道的轴向垂直;

10.所述安装板ⅰ设置有呼气过孔,所述膜片ⅰ交接于安装板ⅰ的下表面且在吸气时关闭呼气过孔;

11.所述呼气检测单元用于检测膜片ⅰ对呼气过孔的关闭状态进行检测并输出至外部设备。

12.进一步,所述呼气检测单元包括两个上电极和两个下电极,所述两个上电极固定设置于安装板ⅰ的下表面,所述两个下电极固定设置于膜片ⅰ的上表面且两个下电极之间电气连接;

13.还包括设置于气流装置外部的检测电路,所述检测电路的输出端连接于两个上电极中的一个,检测电路的输入端连接于两个上电极中的另一个上电极。

14.进一步,所述单向呼气控制机构还包括辅助闭合机构,所述辅助闭合机构包括永磁片和导磁导电片;

15.所述永磁片固定设置于安装板ⅰ的下表面,导磁导电片固定设置于膜片ⅰ的上表面,且永磁片和导磁导电片正对设置。

16.进一步,所述安装板ⅰ的下表面固定设置有密封环ⅰ,所述密封环ⅰ环绕于呼气过孔。

17.进一步,所述单向吸气控制机构包括安装板ⅱ和膜片ⅱ;

18.所述膜片ⅱ交接于安装板ⅱ的上表面,所述安装板ⅱ设置有吸气过孔,所述安装板ⅱ的板面与吸气通道的轴向垂直;

19.还包括吸气检测单元,所述吸气检测单元用于检测膜片ⅱ对吸气过孔的关闭状态进行检测并输出至外部设备。

20.进一步,所述吸气检测单元包括两个上电极和两个下电极;所述两个下电极固定设置于安装板ⅱ的上表面,两个上电极固定设置于膜片ⅱ的下表面,两个下电极之间电气连接;

21.两个上电极和两个下电极一一对应且正对设置;

22.还包括吸气检测电路,所述吸气检测电路的输出端与其中一个上电极连接,吸气检测电路的输入端与另一个上电极连接。

23.进一步,安装板ⅱ上表面固定设置有密封环ⅱ,所述密封环ⅱ环绕于吸气过孔。

24.本实用新型的有益效果:通过本实用新型,能够在病患检查时能够有效地防止呼气与吸气之间发生相互干扰,而且能够对当前病患是呼气还是吸气进行准确检测,从而能够辅助ct等设备对气流进行扫描时进行准确的计算判断,有助于对病患的准确诊断。

附图说明

25.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述:

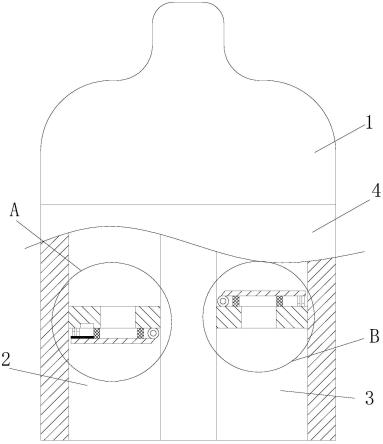

26.图1为本实用新型的结构示意图。

27.图2为图1中a处放大图。

28.图3为图1中b处放大图。

29.图4为本实用新型的吸气检测电路和呼吸检测电路原理图。

具体实施方式

30.以下结合说明书附图对本实用新型做出进一步详细说明:

31.本实用新型提供的一种呼吸门控系统,包括呼吸口1以及气流装置4;其中,呼吸口采用现有的结构,可以采用面罩的形式,也可以采用如图1中所示的病患可以口含的形式;

32.所述气流装置包括吸气通道3和呼气通道2,所述呼气口1与吸气通道3和呼气通道2密封联通,所述吸气通道3内设置有吸气开启且呼吸关闭的单向吸气控制机构,所述呼气通道设置有呼气开启和吸气关闭的单向呼气控制机构,所述单向吸气控制机构与外部设备连接并输出吸气状态信息,所述单向呼气控制机构与外部设备连接并输出呼气状态信息,通过本实用新型,能够在病患检查时能够有效地防止呼气与吸气之间发生相互干扰,而且能够对当前病患是呼气还是吸气进行准确检测,从而能够辅助ct等设备对气流进行扫描时进行准确的计算判断,有助于对病患的准确诊断。

33.本实施例中,所述单向呼气控制机构包括安装板ⅰ501、膜片ⅰ506以及呼气检测单

元;

34.所述安装板ⅰ501设置于呼气通道2内且安装板ⅰ501的板面与呼气通道2的轴向垂直;

35.所述安装板ⅰ501设置有呼气过孔508,所述膜片ⅰ506交接于安装板ⅰ的下表面且在吸气时关闭呼气过孔;

36.所述呼气检测单元用于检测膜片ⅰ对呼气过孔的关闭状态进行检测并输出至外部设备,通过上述结构,能够实现在呼气时将呼气过孔打开,并在吸气时将呼气过孔关闭,从而实现整个呼气通道的关闭与开启,在吸气时,利用吸气过程中安装板ⅰ上方的呼气通道形成负压以及安装板ⅰ的气压将膜片ⅰ吸合,从而实现膜片ⅰ将呼气过孔关闭,在呼气时则利用气流的压力将膜片ⅰ打开。

37.本实施例中,所述呼气检测单元包括两个上电极503和两个下电极504,所述两个上电极固定设置于安装板ⅰ的下表面,所述两个下电极固定设置于膜片ⅰ的上表面且两个下电极之间电气连接;两个上电极和两个下电极一一对应且正对设置;

38.还包括设置于气流装置外部的检测电路,所述检测电路的输出端连接于两个上电极中的一个,检测电路的输入端连接于两个上电极中的另一个上电极,判断当前病患是呼气还是吸气,则通过检测电路输出一个电流,在检测电路的检测端判断当前回路是否导通,上电极和下电极之间接触,则形成一个完整的回路,检测电路的输入端会收到一个信号,从而向外输出一个低电平,表明当前处于吸气状态,当然在判断时还需要结合吸气检测单元的状态,在下述内容中进一步说明;其中,呼气检测电路和吸气检测电路通过现有的接口与外部设备电气连接。

39.本实施例中,所述单向呼气控制机构还包括辅助闭合机构,所述辅助闭合机构包括永磁片502和导磁导电片505;其中,导磁导电片采用铁片或者现有的新型材料制成。

40.所述永磁片固定设置于安装板ⅰ的下表面,导磁导电片固定设置于膜片ⅰ的上表面,且永磁片和导磁导电片正对设置,通过上述结构,在吸气时能够辅助膜片ⅰ进行关闭并保持关闭状态,从而能够确保呼气通道被关闭,当然,永磁片在选择时选择吸引力始终的永磁片,以确保既能够辅助膜片ⅰ关闭呼气过孔,又能够确保膜片ⅰ在呼气时能够顺利打开。

41.本实施例中,所述安装板ⅰ501的下表面固定设置有密封环ⅰ507,所述密封环ⅰ环绕于呼气过孔,通过该结构,能够有效确保呼气通道能够良好的关闭。

42.本实施例中,所述单向吸气控制机构包括安装板ⅱ602和膜片ⅱ601;

43.所述膜片ⅱ交接于安装板ⅱ的上表面,所述安装板ⅱ设置有吸气过孔603,所述安装板ⅱ的板面与吸气通道的轴向垂直;

44.还包括吸气检测单元,所述吸气检测单元用于检测膜片ⅱ对吸气过孔的关闭状态进行检测并输出至外部设备,通过上述结构,能够实现在吸气时将吸气过孔打开,并在呼气时将吸气过孔关闭,从而实现整个吸气通道的关闭与开启,在吸气时,利用吸气过程中安装板ⅱ上方的呼气通道形成负压以及安装板ⅱ的气压将膜片ⅱ打开,从而实现膜片ⅱ将呼气过孔关闭,在呼气时则利用气流的压力以及重力将膜片ⅱ打开;当然,也可以在安装板ⅱ上表面设置永磁片,在膜片ⅱ下表面设置导磁导电片,且永磁片和导磁导电片正对,从而实现辅助关闭吸气过孔。

45.本实施例中,所述吸气检测单元包括两个上电极605和两个下电极604;所述两个

下电极604固定设置于安装板ⅱ602的上表面,两个上电极605固定设置于膜片ⅱ601的下表面,两个下电极之间电气连接;

46.两个上电极和两个下电极一一对应且正对设置;

47.还包括吸气检测电路,所述吸气检测电路的输出端与其中一个上电极连接,吸气检测电路的输入端与另一个上电极连接,其中,吸气检测电路与呼气检测电路的原理相同,其连接关系也相同,在图4中则以一个电路进行说明即可,其中,图4中,p1为上电极,p2为下电极,p3为下电极,p4为上电极;控制命令由外部设备提供,比如当需要对病患扫描时,则输出该命令至光耦q2中;

48.当吸气时,吸气检测电路输出高电平,即安装板ⅱ和膜片ⅱ的两个上、下电极之间断开,且呼气检测电路输出低电平,即安装板ⅰ和膜片ⅰ的上、下两个电极之间闭合,测试外部设备识别当前信息为10,则表面当前为吸气状态,如果上述过程相反,即吸气检测电路输出低电平,即安装板ⅱ和膜片ⅱ的两个上、下电极之间接触电连接,且呼气检测电路输出高电平,即安装板ⅰ和膜片ⅰ的上、下两个电极之间断开,则试外部设备识别当前信息为01,则表面当前为呼气状态;如果外部设备识别当前状态信息为11或者00,则均表示当前处于吸气末或呼气末状态。

49.本实施例中,安装板ⅱ602上表面固定设置有密封环ⅱ606,所述密封环ⅱ606环绕于吸气过孔,通过该结构,能够确保吸气过孔能够良好的被关闭。

50.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1