自适应型的滤器的制作方法

1.本实用新型涉及医疗器械领域,具体涉及一种自适应型的滤器。

背景技术:

2.肺栓塞(pe)是一种常见的疾病。大多数肺栓塞是由于下肢或骨盆内的深静脉血栓(dvt)导致的。深静脉血栓可能通过静脉迁移至心脏并进入肺中,导致丧失通向肺的一部分血液和供氧,进而导致肺栓塞。目前,在存在抗凝禁忌或者抗凝无效的情况下,可在下腔静脉内植入滤器以防止或减小肺栓塞发生的概率。

3.现有一种滤器,包括用于防止滤器倾斜的支撑部和用于过滤血栓的过滤部,其中支撑部的若干支杆和过滤部的若干支杆直接连接或称相互交联。这种滤器在植入圆形的血管内时,尚能较好地支撑在管腔内以过滤血栓。然而,人体血管的管腔通常并不是一个规范的圆,而是类似于椭圆等具有径向尺寸差异的非圆形状,部分血管的形状还会随着人的呼吸而变化,由于这种滤器的支撑部的支杆和过滤部的支杆相互牵制、影响,血管壁与支撑部各支杆之间、以及支撑部各支杆与过滤部各支杆之间会产生不均匀的可能导致滤器失衡的相互作用力,进而影响支撑部的防倾斜作用,从而滤器很容易在非圆管腔内倾斜,影响血栓过滤效果及妨碍滤器顺利回收。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本实用新型旨在提供一种可以解决上述问题或至少在一定程度上减轻上述问题的自适应型的滤器。

5.为此,本实用新型提供一种自适应型的滤器,包括用于防止所述滤器倾斜的支撑部、用于过滤血栓的过滤部、固定连接所述支撑部和所述过滤部的结合部、以及与所述结合部连接的回收部;所述结合部位于所述滤器的中心轴线上;所述支撑部包括与所述结合部直接连接并相对所述结合部向外翻卷的多于一个的第一支杆;所述过滤部包括与所述结合部直接连接并相对所述结合部向外延伸的多于一个的第二支杆;任一所述第一支杆与任一所述第二支杆彼此独立;所述滤器植入圆形管腔的情况下,所述支撑部呈现第一姿态;所述滤器植入非圆管腔的情况下,对应于非圆管腔的短径部位的任意相邻的两所述第一支杆间相对分散且其中至少一个所述第一支杆向对应于非圆管腔的长径部位的所述第一支杆靠近,所述支撑部呈现不同于所述第一姿态的第二姿态。

6.本实用新型的滤器由于设置支撑部的任意第一支杆与过滤部的任一第二支杆彼此独立,即各支杆之间不存在交联、不会相互牵制,当该滤器植入非圆血管内或者血管形状随人的呼吸变化时,对应于非圆管腔的短径部位的相邻两第一支杆间会不受牵制地相对分散,且其中至少一个第一支杆会顺应血管壁向对应于长径部位的第一支杆靠近,支撑部能够自由转变至适应血管管腔的形态,血管壁与支撑部的各第一支杆之间的作用力是相对均衡的,各第一支杆与过滤部的各第二支杆之间亦不存在相互牵制的作用力,从而保证支撑部的防倾斜作用,即该滤器能够在不同形状血管管腔中呈现不同的自适应姿态,以及能够

随着血管形状的变化实时调整姿态,使得支撑部始终具有良好的防倾斜作用,同时不影响血栓过滤效果及有利于滤器顺利回收。

附图说明

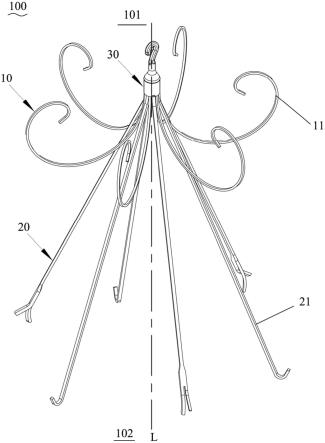

7.图1是本实用新型第一实施例的自适应型的滤器的立体示意图;

8.图2a是图1所示滤器在圆形管腔内的状态示意图;

9.图2b是图2a所示滤器在圆形管腔内的俯视示意图;

10.图3a是图1所示滤器在非圆形管腔内的状态示意图;

11.图3b是图3a所示滤器在非圆形管腔内的俯视示意图;

12.图4是图1所示滤器的爆炸图;

13.图5a是图4所示滤器的其中一第一支杆的主视图;

14.图5b是滤器的第一支杆的另一替代示例的示意图;

15.图6是本实用新型第二实施例的自适应型的滤器的立体示意图;

16.图7是本实用新型第三实施例的自适应型的滤器的立体示意图;

17.图8是本实用新型第四实施例的自适应型的滤器的立体示意图;

18.图9是图8所示滤器的其中一第一支杆的主视图;

19.图10是本实用新型第五实施例的自适应型的滤器的立体示意图;

20.图11是图10所示滤器的第二支杆和桥接部的立体示意图;

21.图12是本实用新型第六实施例的自适应型的滤器的立体示意图;

22.图13是图12所示滤器的俯视示意图。

具体实施方式

23.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。此外,以下描述的各实施例之间只要没有矛盾或者冲突可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。

24.首先需要说明的是,在本文中,“近端”是指装置或元件靠近操作者的一端。“远端”是指装置或元件远离操作者的一端。“轴向”是指与装置或元件的中心轴重合或平行的方向。“径向”是指垂直于或者大致垂直于轴向且沿着装置或元件的半径或直径的方向。“周向”是指环绕轴向的方向。

25.值得注意的是,上述指示方位或位置关系等术语,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

26.参考图1,本实用新型第一实施例的自适应型的滤器100具有相对的近端101和远端102。滤器100包括用于防止滤器倾斜的支撑部10、用于过滤血栓的过滤部20、以及用于固定连接所述支撑部10和所述过滤部20的结合部30,其中所述结合部30位于滤器100的中轴线l上。本文中,所述结合部30具有抗变形能力,即整体不易变形。

27.所述支撑部10包括与所述结合部30直接连接的多个(即多于一个)第一支杆11,各第一支杆11彼此独立。优选地,在自然状态下(即不受外力约束的状态下),每一第一支杆11相对结合部30向外翻卷。所述过滤部20包括与所述结合部30直接连接的多个第二支杆21。每一第二支杆21相对结合部30向外延伸。进一步地,任一第一支杆11与任一第二支杆21彼此独立而不相互交联,从而避免第一支杆11与第二支杆21相互牵制、影响。

28.参考图2a和图2b,当将所述滤器100植入圆形的血管管腔时,支撑部10呈现第一姿态,其各个第一支杆11与血管壁抵顶以将滤器100支撑于管腔内,此时,各个第一支杆11对应部位之间的间距相较于其自然状态下的间距保持不变或者各个第一支杆11沿滤器100的周向均匀间隔分布;过滤部20呈现第一姿态,其各个第二支杆21与血管壁抵顶以过滤血栓。

29.参考图3a和图3b,当将所述滤器100植入非圆形(例如椭圆形)的血管管腔时,支撑部10的各个第一支杆11呈现不同于其第一姿态的第二姿态。具体地,对应于非圆形管腔的短径部位的任意相邻的两第一支杆11相对分散(即远离彼此),且至少其中一第一支杆11朝向对应于非圆形管腔的长径部位的第一支杆11靠近并与血管壁抵顶以将滤器100支撑于管腔内。当对应于非圆形管腔的长径部位的第一支杆11与血管壁抵顶时,则对应于非圆形管腔的长径部位的第一支杆11、以及朝向对应于非圆形管腔的长径部位的第一支杆11靠近的第一支杆11共同与血管壁抵顶以将滤器100支撑于管腔内。可以理解地,在这种情况下,各个第一支杆11对应部位之间的间距相较于其自然状态下的间距变大或者变小,各个第一支杆11不再沿滤器100的周向均匀间隔分布。

30.同时,过滤部20的各个第二支杆21也自适应非圆形的血管壁而呈现不同于其第一姿态的第二姿态。具体地,对应于非圆形管腔的短径部位的第二支杆21在血管壁的挤压下朝向滤器100的中轴线l向内收拢,即,对应于非圆形管腔的短径部位的第二支杆21的运动轨迹在第二支杆21与滤器100的中轴线l所形成的平面上并呈扇形。

31.由此可见,由于支撑部10的任一第一支杆11与过滤部20的任一第二支杆21彼此独立,即第一支杆11和第二支杆12之间不存在任何的交联因此不存在相互牵制的作用力,当该滤器100植入非圆血管内或者血管形状会随着人的呼吸而变化的血管内时,对应于非圆管腔的短径部位的相邻两第一支杆11间会不受牵制地相对分散,且其中至少一个第一支杆11会顺应血管壁向对应于长径部位的第一支杆11靠近,支撑部10能够自由转变至适应血管管腔的形态,血管壁与支撑部10的各第一支杆11之间的作用力是相对均衡的,从而保证支撑部10的防倾斜作用,即该滤器100能够在不同形状血管管腔中呈现不同的自适应姿态,并能够随着血管形状的变化实时调整姿态,使得支撑部10始终具有良好的防倾斜作用,同时不影响血栓过滤效果及有利于滤器100顺利回收。

32.再次参考图2a和图2b,优选地,在自然状态下,各第一支杆11沿滤器100的周向间隔分布,这有助于支撑部10更好地适应血管。各第一支杆11的相对滤器100的中轴线l的径向最外侧点(即第一支杆11到滤器100的中轴线l的径向距离最大的点)的包络线形成一第一圆110。更优选地,在自然状态下,各第一支杆11沿滤器100的周向均匀地间隔分布,更优选各第一支杆11相对滤器100的中轴线l中心对称,这有助于提高各第一支杆11与血管壁之间的平衡性使得支撑部10更稳定地支撑在血管内。由此,当将所述滤器100植入非圆形(例如椭圆形)的血管管腔时,对应于非圆形管腔的短径部位的至少一第一支杆11在周向上朝向对应于非圆形管腔的长径部位的第一支杆11靠近。在此过程中,对应于非圆形管腔的短

径部位的第一支杆11与结合部30的连接点保持不动,其余部分朝向该连接点的靠近对应于非圆形管腔的长径部位的第一支杆11的一侧摆动。

33.优选地,在自然状态下,各第二支杆21沿滤器100的周向间隔分布,这有助于过滤部20更好地适应血管。各第二支杆21的相对滤器100的中轴线l的径向最外侧点(即第二支杆21到滤器100的中轴线l的径向距离最大的点)的包络线形成一第二圆210。还优选地,在自然状态下,各第二支杆21沿滤器100的周向均匀地间隔分布,更优选各第二支杆21相对滤器100的中轴线l中心对称,这有助于提高各第二支杆21与血管壁之间的平衡性,使得过滤部20更稳定,且更均匀地过滤血栓。

34.可选地,所述第二圆210的直径大于或等于所述第一圆110的直径。优选地,所述第二圆210的直径大于所述第一圆110的直径,这使得滤器100在植入血管后过滤部20能提供一定的径向支撑力,从而增加滤器100的锚定效果,提高滤器100的抗位移能力。

35.还优选地,各第一支杆11与各第二支杆21在滤器100的周向上一一交错分布。即,每一第一支杆11位于相邻的两第二支杆21之间,或者说每一第二支杆21位于相邻的两第一支杆11之间,这使得各第一支杆11也能配合第二支杆21过滤血栓,进而提高滤器100的过滤效果。

36.值得说明的是,一般情况下,所述滤器100植入血管的方位如图2a所示,以血液自下而上流动的方向(如图2a中的箭头所示)为血流正向,血液先流过过滤部20再流过支撑部10以正向过滤血栓。在其他情况下,也可以将滤器100植入血液自上而下流动的血管内,以实现利用支撑部10反向过滤血栓的效果。即,本实施例的滤器100具有双向过滤功能。

37.进一步优选地,任一所述第一支杆11的部分区段(特别是与结合部30连接的初始区段)延伸至相邻的两第二支杆21的径向内侧,以减小各支杆之间的间隙,提高第一支杆11与第二支杆21的协同过滤血栓的效果,进而提高滤器100的血栓拦截率,这种效果特别是在利用滤器100进行反向过滤血栓的情况下更为明显。

38.还优选地,各第一支杆11的相对滤器100的中轴线l的径向最外侧点与各第二支杆21的相对滤器100的中轴线l的径向最外侧点位于滤器的不同轴向水平,这使得滤器100形成上下两端支撑结构,有助于提高滤器100的防倾斜能力和稳定性。

39.值得说明的是,不论是第一支杆11还是第二支杆21的径向最外侧点并不严格要求第一支杆11或第二支杆21与血管壁点接触。相反,径向最外侧点只是一个相对概念。相对于第一支杆11或第二支杆21的整体长度,第一支杆11或第二支杆21与血管壁以相对较小的长度/面积接触的部分均可认为是径向最外侧点。即,径向最外侧点可以与血管壁点接触也可以线接触。

40.参考图4,本实施例中,所述支撑部10与过滤部20分体设计。所述结合部30包括与所述支撑部10连接的第一结合部31、以及与所述过滤部20连接的第二结合部32。优选地,所述第一结合部31和所述支撑部10的各个第一支杆11一体设计。所述第二结合部32与所述过滤部20的各个第二支杆21一体设计。所述第一结合部31与所述第二结合部32直接固定连接。

41.具体地,所述第一结合部31和所述支撑部10由一具有形状记忆功能的材料,例如镍钛合金管切割而成。所述第一结合部31优选呈管状,这种第一结合部31的抗变形能力较强。类似地,所述第二结合部32和所述过滤部20由另一具有形状记忆功能的材料,例如镍钛

合金管切割而成。所述第二结合部32也优选呈管状,这种第二结合部32的抗变形能力较强。装配时,将所述第二结合部32插入所述第一结合部31内再固定连接,例如激光焊接即形成所述结合部30。可以理解地,在其他实施例中,第一结合部31与第二结合部32也可间接固定连接,例如通过一连接杆进行连接也是可行的。

42.本实施例中,所述滤器100还包括与所述结合部30固定连接的回收部40,用于从血管回收滤器100。所述回收部40位于滤器100的近端101,且其远端连接有一连接部41用于与所述第一结合部31和/或所述第二结合部32连接。可选地,所述连接部41呈管状或者柱状;装配时,将所述连接部41插入至第二结合部32内再固定连接,例如激光焊接即可。

43.可选地,所述回收部40采用不锈钢材料制成。本实施例中,所述回收部40包括与连接部41连接的引导部42以及与引导部42固定连接的回收钩43。优选地,所述引导部42自连接部41朝向回收钩43逐渐锥化变细,以便于回收器(例如回收线圈)进入回收钩43,提高回收效率。可选地,回收钩43呈鹅颈状。

44.本实施例中,在自然状态下,所述过滤部20的各第二支杆21彼此独立。优选地,所述过滤部20包括至少三根第二支杆21,更优选六根第二支杆21,这既保证了血栓过滤效果也减少了对血管壁的损伤。每一第二支杆21大致呈直杆状。每一第二支杆21自其初始端211(即第二支杆21与结合部30的连接点)逐渐远离滤器100的中轴线l并朝向滤器100的远端102延伸至其末端212。换言之,本实施例的第二支杆21相对滤器100的中轴线l的径向最外侧点在其末端212处。

45.优选地,每一第二支杆21的末端212设有第一锚固部213和/或第二锚固部214。优选地,所述第一锚固部213构造为一自相应的第二支杆21的末端212逐渐远离滤器100的中轴线l并朝向滤器100的近端101延伸的第一锚刺213,这有助于防止滤器100在正向(图4所示的自下而上的方向)血流的冲击下向上(滤器100的近端101)移位。优选地,所述第二锚固部214包括自相应的第二支杆21的末端212逐渐远离滤器100的中轴线l并朝向滤器100的远端102延伸的第二锚刺215,这有助于防止滤器100在自身重力作用下向下(滤器100的远端102)移位。进一步优选地,所述第二锚固部214还包括自同一第二支杆21的末端212分出的相对第二锚刺215靠近滤器100的中轴线l的限位部216,这有助于防止第二锚刺215刺入血管壁过深,降低对血管壁的损伤。

46.同时参考图4和图5a,优选地,所述支撑部10包括至少三根第一支杆11,优选六根第一支杆11,这既保证了对滤器100的支撑效果也减少了对血管壁的损伤。优选地,所述支撑部10的每一第一支杆11在一平面内大致呈螺旋状地延伸,这有助于第一支杆11的整体形状的圆滑,以更具柔性、更稳定地适应于血管壁。进一步优选地,每一第一支杆11的末端112相对其初始端111(即第一支杆11与第一结合部31的连接点)至少翻转180

°

,这有助于避免末端112刺入、损伤血管壁。

47.本实施例中,每一第一支杆11大致向上翻卷,包括自其初始端111逐渐远离所述滤器100的中轴线l并朝向滤器100的远端102延伸的第一曲线段113、自所述第一曲线段113逐渐远离所述滤器100的中轴线l并朝向滤器100的近端101延伸的第二曲线段114、以及自所述第二曲线段114逐渐靠近所述滤器100的中轴线l并朝向所述滤器100的近端101延伸的第三曲线段115。优选地,每一第一支杆11的初始端111与第一结合部31相切,以提高第一支杆11与第一结合部31之间的连接强度。

48.可选地,每一第一支杆11还包括自所述第三曲线段115逐渐靠近所述滤器100的中轴线l并朝向所述滤器100的远端102延伸的第四曲线段116、以及自所述第四曲线段116逐渐远离所述滤器100的中轴线l并朝向所述滤器100的远端102延伸至末端112的第五曲线段117。

49.优选地,每一所述第一支杆11的至少部分区段形成一阿基米德螺线。本实施例中,所述第一支杆11整体构造成为一阿基米德螺线。阿基米德螺线亦称“等速螺线”,是一种二维螺线,是指一个点匀速离开一个固定点的同时又以固定的角速度绕该固定点转动而产生的轨迹。阿基米德螺线的设计使得第一支杆11整体更加顺滑,对血管壁的支撑力更柔和,不易损伤血管壁,且提高第一支杆11的抗疲劳能力,防止第一支杆11断裂。此外,阿基米德螺线的设计还可以规范第一支杆11的制作及检验。

50.本实施例中,阿基米德螺线的极坐标方程式为r=b*θ,其中,b表示阿基米德螺线系数,指每旋转单位弧度时极径的增加(或减小)量,且0.5≤b≤4,优选0.5≤b≤2,θ表示阿基米德螺线上各点的极角,至少θ∈[π,2π]。优选地,θ∈[0,2π]。以图5a所示的第一支杆11的末端112为极坐标原点o为示例,具体的推算过程如下:

[0051]

r1=b*π,

[0052]

r2=b*2π,

[0053]

r1+r2=b*π+b*2π=b*3π

[0054]

而r1+r2大致等于人体血管的半径(在5~18mm的范围内),由此推算出b的优选范围大致为0.5≤b≤2。

[0055]

参考图5b,作为上述第一支杆11的替代实施方式,优选地,每一第一支杆11b除了上述的第一曲线段113、第二曲线段114、第三曲线段115、第四曲线段116、以及第五曲线段117之外,还包括自所述第五曲线段117逐渐远离所述滤器100的中轴线l并朝向所述滤器100的远端102延伸至末端112的直线段118。直线段118的设计便于第一支杆11的工艺制作。

[0056]

参考图6,本实用新型第二实施例的滤器200与前述的第一实施例的滤器100大体相同,相同之处在此将不再赘述。本实用新型第二实施例的滤器200与前述的第一实施例的滤器100的主要区别在于,本实用新型第二实施例的滤器200整体为一一体件。即本实施例的支撑部10、过滤部20、结合部230、以及回收部240是一体成型的,优选由一根镍钛合金管切割而成。一体件的设计有助于避免焊接过程,从而避免滤器200表面出现焊接腐蚀,有效提高了滤器200的寿命。

[0057]

此外,本实施例的结合部230和回收部240与第一实施例的结合部30和回收部40结构也不再相同。如图所示,本实施例的结合部230和回收部240一体成型为一管状件。支撑部10和过滤部20与该管状件的远端连接。进一步地,该管状件具有一开口241,用于接收回收器(例如回收线圈)。即,该管状件既用作与支撑部10和过滤部20连接的结合部230,又用作与回收器连接的回收部240。滤器200的整体结构简单。

[0058]

参考图7,本实用新型第三实施例的滤器300与前述的第一实施例的滤器100大体相同,相同之处在此将不再赘述。本实用新型第三实施例的滤器300与前述的第一实施例的滤器100的主要区别在于,本实用新型第三实施例的滤器300的过滤部320除了包括在前述的第一实施例的滤器100中的用作第一过滤层的多个第二支杆21之外,还包括用作第二过滤层的多个第三支杆22,以提高过滤部320的过滤效果。

[0059]

与第二支杆21类似地,本实施例中,每一第三支杆22与结合部30直接连接,任一第三支杆22与任一第一支杆11彼此独立而不交联,从而保证支撑部10的防倾斜效果,同时也不影响过滤部320的过滤效果。

[0060]

具体地,各个第三支杆22可以与第一结合部31一体成型,也可以与第二接合部21一体成型,或者,各个第三支杆22也可以单独成型然后再与第一结合部31和第二接合部32连接。还可以理解地,在其他实施例中,支撑部10、过滤部320、结合部30、以及回收部40也可以形成为一体件。

[0061]

本实施例中,在自然状态下,各第三支杆22彼此独立。每一第三支杆22相对结合部30向外延伸。具体地,每一第三支杆22大致呈弧形,其自其初始端221(即第三支杆22与结合部30的连接点)逐渐远离滤器300的中轴线l并朝向滤器300的远端302延伸。优选地,每一第三支杆22的末端222朝向滤器300的中轴线l略微收拢。采用这种弧形构造的第三支杆22一方面能够稳定地支撑在血管壁上,另一方面还能引导血液中的血栓向过滤部320的中心汇集,同时还可以避免第三支杆22的末端222损伤血管壁。可见,本实施例中的各第三支杆22相对滤器300的中轴线l的径向最外侧点(即第三支杆22到滤器300的中轴线l的径向距离最大的点)大致在其末端222。

[0062]

优选地,各第一支杆11的相对滤器300的中轴线l的径向最外侧点与各第三支杆22的相对滤器300的中轴线l的径向最外侧点位于滤器300的不同轴向水平。可选地,各第三支杆22的相对滤器300的中轴线l的径向最外侧点与各第二支杆21的相对滤器300的中轴线l的径向最外侧点可以在同一轴向水平或者不同轴向水平。优选地,从轴向上看,各第三支杆22的相对滤器300的中轴线l的径向最外侧点在各第一支杆11的相对滤器300的中轴线l的径向最外侧点和各第二支杆21的相对滤器300的中轴线l的径向最外侧点之间。这不仅可以提高滤器300的锚固稳定性,而且可以避免各支杆的径向最外侧点位于同一水平而导致的血管狭窄(滤器植入血管后,支杆与血管壁接触的部位会由于血管内皮爬覆而导致血管内壁加厚、增生)的问题,同时也降低了对血管壁的损伤。

[0063]

优选地,各第三支杆22沿滤器300的周向均匀间隔分布。进一步优选地,各第一支杆11与各第三支杆22在滤器300的周向上也一一交错分布,以进一步提高滤器300的过滤效果。本实施例中,各第三支杆22的数量与各第二支杆21的数量相同,也为六根。可以理解地,在其他实施例中,可以视情况增加或减少各第一支杆11、各第二支杆21、以及各第三支杆22的数量。

[0064]

参考图8,本实用新型第四实施例的滤器400与前述的第三实施例的滤器300大体相同,相同之处在此将不再赘述。本实用新型第四实施例的滤器400与前述的第三实施例的滤器300的主要区别在于,本实用新型第四实施例的滤器400的用于形成支撑部410的各个第一支杆411与前述的第一支杆11的具体弯曲构造不再相同。

[0065]

具体地,参考图8和图9,虽然本实施例的每一第一支杆411也是在一平面内大致呈螺旋状地延伸,且每一第一支杆411的末端413相对其初始端412(即第一支杆411与第一结合部31的连接点)也至少翻转180

°

,不过,本实施例的第一支杆411不再是大致向上翻卷,而是向下翻卷。

[0066]

更具体地,本实施例中,每一第一支杆411包括自其初始端412逐渐远离所述滤器400的中轴线l并朝向滤器400的远端402延伸的第一曲线段414、自所述第一曲线段414逐渐

远离所述滤器400的中轴线l并朝向滤器400的近端401延伸的第二曲线段415、以及自所述第二曲线段415逐渐远离所述滤器400的中轴线l并朝向所述滤器400的远端402延伸的第三曲线段416。优选地,每一第一支杆411的初始端412与第一结合部31相切,以提高第一支杆411与第一结合部31之间的连接强度。还优选地,每一第一支杆411的第一曲线段414和第二曲线段415的初始区段大致形成一半圆形构造,以引导回收器更容易地捕捉到回收钩40。进一步地,每一第一支杆411的最靠近滤器400的近端401的顶点高于第一结合部31的最靠近滤器400的近端401的顶点,以更优地引导回收器更容易地捕捉到回收钩40。

[0067]

可选地,每一第一支杆411还包括自所述第三曲线段416逐渐靠近所述滤器400的中轴线l并朝向所述滤器400的远端402延伸的第四曲线段417、自所述第四曲线段417逐渐靠近所述滤器400的中轴线l并朝向所述滤器400的近端401延伸的第五曲线段418、以及自所述第五曲线段418逐渐远离所述滤器400的中轴线l并朝向所述滤器400的近端401延伸的第六曲线段419。优选地,每一第一支杆411还包括自所述第六曲线段419逐渐远离所述滤器400的中轴线l并朝向所述滤器400的近端401延伸至末端413的直线段420。直线段420的设计便于第一支杆411的工艺制作。

[0068]

还优选地,每一所述第一支杆411的至少部分区段形成一阿基米德螺线。本实施例中,至少所述第二曲线段415、第三曲线段416、第四曲线段417、第五曲线段418、以及第六曲线段419形成一阿基米德螺线,这使得第一支杆411整体更加顺滑。

[0069]

参考图10和图11,本实用新型第五实施例的滤器500与前述的第四实施例的滤器400大体相同,相同之处在此将不再赘述。本实用新型第五实施例的滤器500与前述的第四实施例的滤器400的主要区别在于,本实施例的过滤部520呈立体网状结构,以进一步提高滤器500的过滤效果。

[0070]

具体地,本实施例的过滤部520还包括多个桥接部23。每一桥接部23连接相邻的两第二支杆21,且每一桥接部23的用于连接相邻的两第二支杆21的第一端231和第二端232之间的距离是可变的,以适应第二支杆21靠近或远离滤器500的中轴线l的运动过程。这可以通过将每一桥接部23上各部段的长度之和大于该桥接部23的第一端231和第二端232之间的直线距离来实现。可选地,桥接部23可以是柔性的丝、线、或者具有弹性的杆。

[0071]

本实施例中,相邻的两第二支杆21之间均连接有一桥接部23。所有桥接部23共同围合形成一圈。可以理解地,在其他实施例中,可以提供两圈、三圈、甚至更多圈桥接部23,各圈桥接部23沿第二支杆21的长度间隔排布。还可以理解地,在其他实施例中,还可以仅部分相邻的两第二支杆21之间连接有一或多个桥接部23。

[0072]

本实施例中,每一桥接部23呈v形,并具有一朝向滤器500的远端502的波谷。相邻两桥接部23的第一端231和第二端232连接而形成朝向滤器500的近端501的波峰。可以理解地,在其他实施例中,每一桥接部23也可以呈其他形状,例如w形、m形、波浪形等等。

[0073]

参考图12和图13,本实用新型第六实施例的滤器600与前述的第四实施例的滤器400的相同之处在于:本实施例的第一支杆611也是大致向下翻卷,不过,本实施例的第一支杆611与第四实施例的滤器400的第一支杆411的具体弯曲构造已不再相同。此外,本实施例的滤器600的形成过滤部620的各第二支杆621与前述的第二支杆21的具体构造也已不再相同。

[0074]

具体地,本实施例中,每一第一支杆611由以下区段组成:自其初始端612逐渐远离

所述滤器600的中轴线l并朝向滤器600的远端602延伸的第一曲线段614、自所述第一曲线段614逐渐远离所述滤器600的中轴线l并朝向滤器600的近端601延伸的第二曲线段615、自所述第二曲线段615逐渐远离所述滤器600的中轴线l并朝向所述滤器600的远端602延伸的第三曲线段616、以及自所述第三曲线段616逐渐靠近所述滤器600的中轴线l并朝向所述滤器600的远端602延至末端613的第四曲线段617。这也同样可以有效地支撑滤器600同时降低对血管壁的损伤。同样优选地,每一第一支杆611的初始端612与结合部630相切,以提高第一支杆611与结合部630之间的连接强度。

[0075]

本实施例中,每一第二支杆621不再是一直杆,而包括第一分段622以及自第一分段622分出的两第二分段623。第一分段622大致呈杆状,其与结合部630直接连接并相对结合部630向外延伸。具体地,第一分段622逐渐远离所述滤器600的中轴线l并朝向所述滤器600的远端602延伸。第二分段623大致呈弧形,其自第一分段622进一步逐渐远离所述滤器600的中轴线l并朝向所述滤器600的远端602延伸。优选地,同一第一分段622分出的两第二分段623之间的距离自其初始端624向其末端625逐渐变大。还优选地,由不同的第一分段622分出的相邻的两个第二分段622的末端625彼此接触但不固定连接,当过滤部620置于血管管腔且受到血管壁挤压时,由不同的第一分段622分出的相邻的两个第二分段622的末端625可交叉错开,一方面减小对血管壁造成较大的抵顶力,另一方面可以使得过滤部600呈现出立体网状结构,以进一步提高滤器600的过滤效果,同时又不影响各第二支杆621靠近或远离滤器600的中轴线l以适应血管壁的形态变化。

[0076]

如图13所示,本实施例中,沿垂直于滤器600的中轴线l的方向,过滤部620大致呈花瓣状。优选地,每一第一支杆611位于不同的第一分段622分出的相邻的两个第二分段622之间,以提高滤器600的过滤效果。

[0077]

此外,本实施例的结合部630和回收部640与第四实施例的结合部30和回收部40结构也不再相同。如图所示,本实施例的结合部630和回收部640一体成型为一管状件。支撑部610和过滤部620与该管状件的远端连接。进一步地,该管状件具有一开口641,用于接收回收器(例如回收线圈)。即,该管状件既用作与支撑部610和过滤部620连接的结合部630,又用作与回收器连接的回收部640。

[0078]

以上所述仅为本实用新型较佳的具体实施方式,本实用新型的保护范围不限于以上列举的实施例,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型披露的技术范围内,可显而易见地得到的技术方案的简单变化或等效替换均落入本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1