组合物的制作方法

本发明涉及一种组合物。根据本发明,能够将抗体药物等高分子量的化合物导入至细胞内。

背景技术:

1、作为药物等的吸收促进剂,例如已知有沙波立沙钠(snac:n-(8-[2-羟基苯甲酰基]氨基)辛酸)(专利文献1)。虽然snac以与药物等共存的方式进行给药,但难以将高分子量的化合物导入至细胞内。

2、此外,还存在一种将细胞穿膜肽用作吸收促进剂的方法。例如已知使细胞穿膜肽与欲导入至细胞中的目标化合物共存、并仅导入目标化合物的方法(专利文献2及3)。使用细胞穿膜肽的方法虽然简便,但高分子量物质的导入效率不充分。

3、现有技术文献

4、专利文献

5、专利文献1:日本特表2010-502667号公报

6、专利文献2:国际公开第2010/134537号说明书

7、专利文献3:日本特表2019-522020号公报

8、专利文献4:国际公开第2016/136708号说明书

技术实现思路

1、本发明要解决的技术问题

2、本申请的发明人发现,通过使用在高分子化合物的侧链上键合有细胞穿膜肽的高分子化合物,能够促进低透膜性化合物向细胞的导入(专利文献4)。然而,期待开发一种能够将高分子量的化合物导入至细胞内的吸收促进剂。

3、因此,本发明的目的在于提供一种能够将高分子量的化合物导入至细胞内的吸收促进剂。

4、解决技术问题的技术手段

5、本申请的发明人对能够将高分子量的化合物导入至细胞内的吸收促进剂进行了认真研究,结果惊讶地发现,通过与在侧链上具有特定结构的肽的高分子化合物进行组合,能够有效地将高分子量的化合物导入至细胞内。

6、本发明基于这些见解而成。

7、因此,本发明涉及以下组合物。

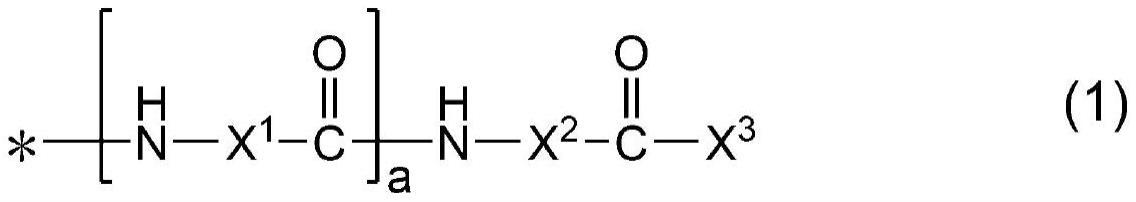

8、(1)一种组合物,其含有在侧链上具有下述通式(1)或下述通式(2)所表示的基团的高分子化合物、及分子量为1,000~1,200,000的给药化合物,

9、[化学式1]

10、

11、式(1)中,x1为从中性氨基酸或ω-氨基链烷酸中去除了末端氨基及末端羧基的残基,x2为从细胞穿膜肽中去除了末端氨基及末端羧基的残基,x3为羟基、氨基、碳原子数为1~4的烷氧基或苄氧基,a为0~50的整数,*表示键合位置,

12、[化学式2]

13、

14、式(2)中,x4为从中性氨基酸或ω-氨基链烷酸中去除了末端氨基及末端羧基的残基,x5为从细胞穿膜肽中去除了末端氨基及末端羧基的残基,x6为氢原子、碳原子数为1~6的烷基、苄基、碳原子数为1~6的酰基、芳基磺酰基或氧基羰基,b为0~50的整数,*表示键合位置;

15、(2)根据(1)所述的组合物,其中,所述给药化合物的分子量为1,000~200,000;

16、(3)根据(1)或(2)所述的组合物,其中,所述高分子化合物的主干高分子为乙烯类亲水性高分子;

17、(4)根据(1)~(3)中任一项所述的组合物,其中,所述给药化合物为抗体;

18、(5)根据(4)所述的组合物,其中,所述抗体为多克隆抗体、单克隆抗体、嵌合抗体、人源化抗体或人源抗体、或者这些抗体的抗原结合片段;及

19、(6)根据(1)~(5)中任一项所述的组合物,其中,所述组合物用于在混合了所述高分子化合物及给药化合物之后与细胞接触。

20、发明效果

21、根据本发明的组合物,能够将高分子量的化合物导入至细胞内。特别是能够促进抗体药物等药剂在生物体内的吸收,可以提高药效。

技术特征:

1.一种组合物,其含有在侧链上具有下述通式(1)或下述通式(2)所表示的基团的高分子化合物、及分子量为1,000~1,200,000的给药化合物,

2.根据权利要求1所述的组合物,其中,所述给药化合物的分子量为1,000~200,000。

3.根据权利要求1或2所述的组合物,其中,所述高分子化合物的主干高分子为乙烯类亲水性高分子。

4.根据权利要求1~3中任一项所述的组合物,其中,所述给药化合物为抗体。

5.根据权利要求4所述的组合物,其中,所述抗体为多克隆抗体、单克隆抗体、嵌合抗体、人源化抗体或人源抗体、或者这些抗体的抗原结合片段。

6.根据权利要求1~5中任一项所述的组合物,其用于在混合了所述高分子化合物及给药化合物之后与细胞接触。

技术总结

本发明的目的在于提供一种能够将高分子量的化合物导入至细胞内的吸收促进剂。通过含有在侧链上具有本发明的通式(1)或通式(2)所表示的基团的高分子化合物、及分子量为1,000~1,200,000的给药化合物的组合物,能够解决所述技术问题,式(1)中,X<supgt;1</supgt;为从中性氨基酸或ω‑氨基链烷酸中去除了末端氨基及末端羧基的残基,X<supgt;2</supgt;为从细胞穿膜肽中去除了末端氨基及末端羧基的残基,X<supgt;3</supgt;为羟基、氨基、碳原子数为1~4的烷氧基或苄氧基,a为0~50的整数,*表示键合位置,式(2)中,X<supgt;4</supgt;为从中性氨基酸或ω‑氨基链烷酸中去除了末端氨基及末端羧基的残基,X<supgt;5</supgt;为从细胞穿膜肽中去除了末端氨基及末端羧基的残基,X<supgt;6</supgt;为氢原子、碳原子数为1~6的烷基、苄基、碳原子数为1~6的酰基、芳基磺酰基或氧基羰基,b为0~50的整数,*表示键合位置。

技术研发人员:佐久间信至,伴野拓巳,宫田康平,滋野浩一

受保护的技术使用者:学校法人常翔学园

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!